PREMIO

Questo blog si fregia del premio

assegnatogli da me medesimo con la seguente motivazione:

"Per il divertimento che ho provato nello scriverlo, e per esser riuscito nell'intento iniziale, parlar di musica per parlar anche d'altro. Con un riconoscimento speciale a Nick Hornby e al suo libro 31 canzoni, di cui il presente blog costituisce una mimesi dello stile di scrittura."

|

Post n°48 pubblicato il 23 Marzo 2009 da fattodiniente

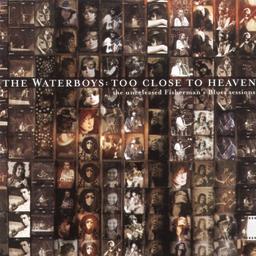

La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo, come disse quell’altro. Ecco, i Waterboys hanno bruciato la loro candela da due parti. Una montagna di musica (“Big Music”, nella loro definizione), suonata e buttata là, sprecata, e pubblicata poi completamente a varie dosi solo molto più tardi, a tempo massimo ormai scaduto. E tutto quel che resta, è malinconia, rimpianto per ciò che avrebbe potuto – dovuto? chissà – essere, e non è stato. Lacrime nella pioggia.

|

|

Post n°47 pubblicato il 19 Marzo 2009 da fattodiniente

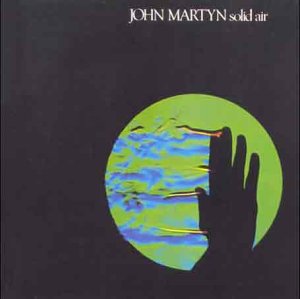

Tornando al discorso, c’è una certa differenza tra un disco per i momenti di tristezza e un disco deprimente. Quantunque la prima categoria difficilmente possa includere La febbre del sabato sera, un disco per i momenti di tristezza immagino non potrà essere qualcosa di caciarone e bordelloso, ma non per questo dev’essere un disco deprimente. Poi, per carità, tutto può essere: ma se qualcuno include Disco Inferno nella sua lista di Dischi Per I Momenti Di Depressione, per me ha più problemi di quanto egli stesso non sia disposto ad ammettere. E se invece vi include un disco deprimente – che ne so, Faith dei Cure – allora è uno stupido, perché crearsi più problemi di quanti già non se ne abbiano, non è propriamente segno di intelligenza. E va bene la teoria del cancello, per cui il dolore viene eliminato da un dolore più grande, ma la somma algebrica dell’operazione giurerei dia qualcosa al di sotto dello zero. Insomma, è come se qualcuno ti chiedesse la morte di cui vuoi morire: e che domanda è? Io voglio vivere! Ammetto però benissimo che ciascuno curi i suoi privati dolori con la colonna sonora che più gli aggrada; tutto sommato i concetti di “deprimente” o “triste” sono sfuggevoli alquanto, e di sicuro son personali e parecchio. Quanto al resto, la musica ha indubbiamente un qualche suo potere lenitivo: persino lo stare ad un concerto di Ligabue ce l’ha; a patto che a fianco tu abbia una bella mora, questo va aggiunto, sennò tre quarti dell’effetto vanno a Patrasso. In mancanza di questo, non resta che chiedere al vate, Rob Fleming: “ok ragazzi, i cinque dischi migliori per i momenti di depressione”. E lui la lista te la sciorina subito. Come faccia non so, ma è un vate per qualcosa dopotutto. Col che, questo post pare perdere ogni suo possibile perché; o almeno, ogni sua possibile conclusione logica. Non è che lo perde: non ce l’ha, semplicemente. Se poi vogliamo usare Solid Air come colonna sonora di tutto ciò, a me va bene. Ma non ho canzoni, né altro da suggerire. Sono fatto di niente, non dimentichiamolo.

|

|

Post n°46 pubblicato il 14 Marzo 2009 da fattodiniente

Non ho sinceramente mai capito perché Nick Drake sia universalmente riconosciuto quale poeta della tristezza e della solitudine. Oddio, se tutti sembrano pensarla così, un motivo ci sarà; e non posso certo negare che le sue musiche e i suoi testi siano pervasi da una vena di malinconia, di dolce abbandono, ma di quanti altri artisti si può dire altrettanto? Dopotutto, come dice Nick Hornby, la quasi totalità delle canzoni parla di cuori infranti, e non è che esse costituiscano, e abbiano costituito, la migliore delle educazioni sentimentali possibile. (En passant, si potrebbe poi chiedere dove siano, cosa cantino e cosa ascoltino tutti coloro che questi cuori hanno spezzato: dove siete, stronzi? Forse è la parte di umanità che non ascolta canzoni – ipotesi suggestiva ma di cui dubito fortemente). Tornando a Nick Drake, non è in ogni caso il mio autore per i momenti di solitudine e tristezza. Gli farei torto, e credo che – ovunque egli si trovi in questo momento – me ne sarebbe grato. Forse si tende un po’ troppo a confondere la sua opera con la sua vita, e questo è di sicuro fargli un torto. Che poi, stringi stringi, tutte le malinconie, le solitudini, le tristezze, si riferiscono (ovviamente) al mondo dei sentimenti, e quindi dell’Amore (in qualunque declinazione possibile). Amore che non c’è. Perché non c’è più, perché non c’è mai stato, perché non è mai stato all’altezza di quello che dovrebbe essere. E allora, vai di Nick Drake. Che da parte sua canta un mondo apparentemente sottile, etereo, sfuggente forse; un mondo forse anche dolce, ma non necessariamente incantato: anzi, un mondo piuttosto disincantato eccome. Un mondo in realtà spesso duro, pieno di delusioni, rimpianti, rabbie persino.

|

|

Post n°45 pubblicato il 28 Dicembre 2008 da fattodiniente

Dici “ho acquistato i dischi degli Abba”, e ti guardano con un sorrisetto di comprensivo compatimento. Beh, posso capirlo. L’avessi detto venti o trenta anni fa, sarei stato il primo a non crederci. Non che siano grandi album, questo non lo discuto, ma tra le loro pieghe cose interessanti ce ne sono, belle canzonette a parte: temi popolari (banalizzati), come faceva Mike Oldfield, che infatti negli anni ’80 li ha copiati a piene mani; e poi silly songs in stile techno, come han poi fatto i B-52’s, con altro spessore certo, ma insomma. Questo però non frega a nessuno, e tutto sommato non frega niente neanche a me, perché gli Abba non sono questo. Per quanto mi riguarda infatti gli Abba sono stati essenzialmente tre cose, in ordine di tempo: 1 (quando ero ragazzino): le gambe delle due ragazze; specialmente quelle di Agnetha, la bionda. Poi con l’età ho imparato ad apprezzare di più Frida, la mora. In ogni caso, due rimarchevoli fanciulle, niente da dire; il fatto che incidentalmente fossero sposate con gli altri due fresconi del gruppo era un motivo in più per sperarci (e in ogni caso sono tornato a preferire la bionda: sic transit gloria mundi); 2 (dai 16 anni in su): il peggio della musica pop; 3 (in età recente): il divertimento di canzoncine travolgenti, come Waterloo, Fernando, Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, SOS, e via discorrendo. In realtà, la mia (ri)conversione agli Abba ha una data e un riferimento molto precisi: 1995, Priscilla, la regina del deserto. Non si finisce mai di imparare: quella volta capii come un gruppo pop di massimo successo mondiale potesse diventare con le sue stupide canzoncine una icona e una molla di tolleranza e libertà; non a caso, sono la regolare colonna sonora di ogni gay pride. E ovviamente, una bella occasione di autoironia, tanto più profonda e liberatoria, quanto più allegra e caciarona. Altro che disimpegno. E imparai a rispettarli. |

|

Post n°44 pubblicato il 05 Novembre 2008 da fattodiniente

Ok, mi sono commosso, lo ammetto. Alle 6 di mattina, dopo una notte di attesa, vedere quella famiglia di neri sul palco di fronte ad una folla in tripudio (e ad una miliardata di persone davanti alla tv), mi ha commosso. Certe volte, le cose anche le cose più annunciate riescono a sorprenderti, pure se hai passato la sera (cioè, la notte) a ripeterti come un mantra “va bene, è una competizione politica: contano le idee, e conta la realtà…” E invece no. Certe immagini hanno una forza dirompente che non c’è discorso che la spieghi, né tantomeno che sappia scaturirla. E non avrei mai pensato di vederle, questo è un fatto: me l’avessero detto anche solo sei mesi fa, non ci avrei creduto. Semplice. Non avrei mai creduto di vedere una folla di gente del terzo mondo sfilare danzando e manifestando una gioia bellissima e naif dietro ad una bandiera americana; a raccontarlo non ci si crede, e magari staremo a cercarne tutti i perché e i distinguo. E poi, Chicago, il Grant Park: Martin Luther King, e la Convention Democratica del ’68 – il sindaco Daley e tutto il resto. Tout se tien, peut être, compresa la simbologia delle date – 45 e poi 40 anni fa. E fu all’incirca in quell’epoca che presi coscienza per la prima volta della questione razziale; non avevo neanche dieci anni, ma l’assassinio del reverendo King toccò eccome anche noi bambini, che andavamo al doposcuola delle suore. E subito l’ondata della canzoni e dei dischi che hanno raccontato in questi quattro decenni il problema: Think di Aretha Franklin (scritta subito dopo l’omicidio), Graceland di Paul Simon, il Martin Luther King’s Dream degli Strawbs, e poi Bruce Springsteen, Pride degli U2, e Ohio di Neil Young, e Chicago, appunto, di Graham Nash; e innumerevoli altre cose. Musica che raccontava un mondo migliore possibile; ma chissà quando, e chissà dove. E invece… Invece la cosa più improbabile, il plot da commedia amara e grottesca, magari dall’happy ending beffardo, che diventa realtà: eccola lì, non ci credi? Guardala in tv! E dopo averla vista in tv, alle sei e mezza di mattina, Chicago ha iniziato a girare sul piatto, per dire che sì, poteva, e ha potuto. Da non crederci. Io non so se sarà un presidente all’altezza delle aspettative, o semplicemente all’altezza della situazione: non m’interessa e non me ne curo, e dopotutto da questo punto di vista abbiamo visto tante di quelle cose incredibili nell’altro senso, che peggio non potrà mai essere, neanche lontanamente. Ma il fatto è che, semplicemente, il punto non è questo. Il punto è che è successo, è successo davvero. E quarant’anni di incertezze, o di amare certezze al contrario, di disincanto, di senso della realtà, assumono un altro senso, ed è un senso persino inquietante, di vago rimprovero per non averci creduto davvero – a questa e a chissà quante altre cose. Strano anno, questo 2008, in cui succedono cose che speri giorno per giorno con la quasi certezza che non accadranno mai: i Celtics che rivincono l’anello dopo oltre vent’anni, l’Inter che vince tre scudetti di fila, Tremonti che dice che il futuro sta nel ritorno del mercato all’etica (eh sì, Herr Heidegger, il sole forse è tramontato sulle certezze metafisiche dell’Occidente, la Terra della Sera, e forse è l’ora di una nuova alba), il ritorno del maestro unico… e ora, questo, la cosa più incredibile. Oggi è un giorno speciale, un giorno di festa; un giorno memorabile. E il difficile sarà spiegarlo, magari un giorno, a mio figlio di otto anni virgola cinque (come scrive lui), l’età che avevo io quando uccisero Martin Luther King, e sentii la notizia correre di bocca in bocca all’uscita da scuola. Non è un giorno di rivincita (verso chi o cosa? Ed è stato bello davvero sentire i discorsi dei due contententi, ed erano molto meno retorici di quanto si possa ritenere: se non altro, dimostrano la capacità mostrata dall’America di scegliersi – se vuole, quando lo vuole – leader mediamente molto migliori di chi li vota). Oggi è un giorno speciale perché, al di là di tutto il simbolismo, qualcuno ha dimostrato che sì, si può. Anche la cosa più bella e apparentemente stravagante. Un giorno a partire da cui, semplicemente, tutti gli uomini sono un po’ più uguali.

|

|

Post n°43 pubblicato il 16 Ottobre 2008 da fattodiniente

(ascoltala) Il clima della situazione era poi intimo – Paolini che tra una battuta e un racconto, spiegava quanto fosse importante per lui saggiare le nostre reazioni; e poi che concorda con noi l’intervallo per una sigaretta, passato scherzando con lui e il suo musicista; e che alla fine ci ringrazia pure per esser andati – per cui più forte è stato l’effetto del suo raccontare, e del mio riandare lì da dove non mi sono mai mosso… |

|

Post n°42 pubblicato il 11 Settembre 2008 da fattodiniente

Io non amo gli Eagles; per essere precisi, non li sopporto quasi per niente. Non mi piace il loro modo di intendere la musica (un milione di volte meglio i Doobie Brothers, per stare al genere), né mi piace il loro modo di fare musica piacione e ruffiano. Insomma, li trovo stucchevoli, fasulli, zuccherosi, e potrei continuare con le contumelie… |

|

Post n°41 pubblicato il 02 Agosto 2008 da fattodiniente

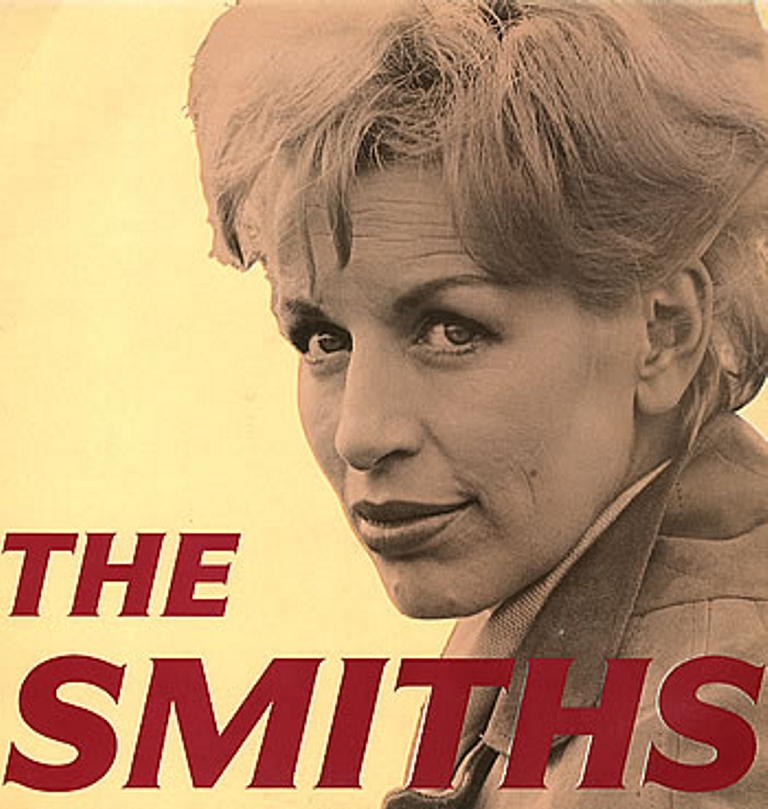

Dovessi stendere la colonna sonora dei miei anni ’80, gli Smiths sarebbero presenti con ben più di un brano, e per ragioni le più diverse. Ma, tra tutti, il mio brano preferito è questo, anche se per la più bizzarra e obliqua delle ragioni: per via della copertina del singolo. Ora, gli Smiths avevano la particolarità di mettere in copertina dei loro dischi, attori e celebrità diciamo di seconda mano, o quantomeno di seconda fila, sempre dimenticati, e l’effetto è sempre stato sorprendente, realmente “artistico”, qualunque cosa questo voglia dire. Star ormai declinate della tv, attori di b-movies: perfetti ed esemplari eroi di un’epoca che più di ogni altra anela all’infinito, per cui più di ogni altra ne risulta tragicamente lontana. E poi c’è la storia personale di Yootha Joyce, alcoolista per depressione e morta di epatite, il fedele compagno d’arte Brian Murphy – o era piuttosto proprio George? non so cosa mi piace pensare di più - al suo capezzale sino all’ultimo: e non sai se sia la finzione che si fa realtà, o viceversa; o forse, ancora, la realtà che rovescia la finzione. E non rimane che la malinconia.

|

|

Post n°40 pubblicato il 08 Luglio 2008 da fattodiniente

Una piazza di una città qualunque, un sabato pomeriggio, che ormai si è già risolto a diventare sera. Li cerco, li trovo. Suonano magistralmente, con quella fluidità che solo la costante e gioiosa confidenza con lo strumento ti può dare, quando lo strumento è addirittura più di una parte di te: è la tua voce, i tuoi pensieri, il tuo modo di vedere le cose. Qui, in un posto dove la ricchezza che doni, pure racchiusa in poche note intrecciate di una tromba e una fisarmonica, vale più di tutti i beni in bella mostra in tutte le vetrine di tutta questa città.

|

|

Post n°39 pubblicato il 01 Luglio 2008 da fattodiniente

Non sono mai stato in Romania, né tantomeno in Bulgaria. Non conosco né ho conosciuto nemmeno nessun bulgaro, se è per quello. |

|

Post n°38 pubblicato il 10 Maggio 2008 da fattodiniente

Ho ascoltato questo brano, e questo disco, sin dal giorno in cui uscì per decine di volte. Diciamo tranquillamente che fa parte della colonna sonora della mia vita, con tutta la stratificazione di significati, ricordi, considerazioni che richiama e si porta appresso. Poi, c’è l’emozione. Un pathos diverso ma ugualmente intenso e struggente che accomuna la vicenda di Barrett e dei Floyd, e di Aldo Moro e dell’Italia, noi insomma. |

|

Post n°37 pubblicato il 22 Aprile 2008 da fattodiniente

Val sempre la pena di riascoltare cose di trenta e passa anni fa: ci si rende conto di un mucchio di cose, e nove volte su dieci si (ri)ascolta dell’ottima musica. |

|

Post n°36 pubblicato il 31 Marzo 2008 da fattodiniente

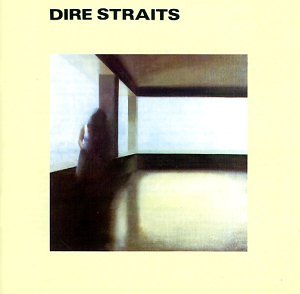

Ho ricevuto un plico dal signor Piotr Aleksandrović di San Pietroburgo. Non è una esperienza di tutti i giorni, ammettiamolo: mi sembra di stare in un racconto di Čechov o Gogol’… Fare acquisti in rete (di dischi, chi l’avrebbe detto eh?…) permette le esperienze più sorprendenti e originali, ma questa è in assoluto la migliore che mi sia capitata, e che io possa immaginare. A proposito, il signor Piotr Aleksandrović di San Pietroburgo è uscito dalle pagine di Gogol’ per vendermi una copia giapponese del primo album degli inglesi Dire Straits. |

|

Post n°35 pubblicato il 15 Marzo 2008 da fattodiniente

Non c’è nessun dubbio che la letteratura provveda alla nostra educazione sentimentale – è di questo che si tratta dopotutto: casomai bisogna vedere cosa uno legge, e in cosa si ritrova. Io, ad esempio, dovrei citare due libri, che corrispondono anche ai due periodi fondamentali della mia vita. Dai venti ai quarant’anni, il mio faro è stato La coscienza di Zeno, e dai quaranta in poi, Alta fedeltà di Nick Hornby. Il che suppongo possa venir letto come una specie di regressione similinfantile o quel che è, ma non è affatto così. Semplicemente, Alta fedeltà è stato pubblicato in Italia nel ’98; e quanto al resto, trovo nei due romanzi più analogie stilistiche e nei personaggi di quante possano essere le differenze. Poi, è vero che in un libro, o in un personaggio, uno trova di sé quel che crede e che vuole trovare (e tanto peggio per chi inorridisce per l’accostamento: questa è la mia vita, e sarò libero di scegliere per essa la colonna sonora e i commenti fuori campo che credo, giusto?). E poi c’è il fatto di dover provvedere alla propria educazione sentimentale anche passata la boa dei quarant’anni. Va bene che non si finisce mai imparare, ma insomma ci vorranno anche poi del tempo e delle occasioni per mettere in pratica quanto appreso, e la cosa sembra avere la stessa utilità di un corso di educazione sessuale all’università della terza età. Comunque, se uno certe cose non le ha imparate quand’era il momento, forse è il caso che le lasci perdere, tanto è evidente che non le imparerà mai. Che poi, la questione è propriamente di cosa consista questa benedetta educazione sentimentale. Un giusto modo di agire (recta ratio factibilium) in vista di uno scopo? Che tristezza. Il bello dell’esser innamorati è precisamente che uno è giustificato nel fare le più immonde vaccate, e nel dare il peggior spettacolo di sé. O forse, consiste nell’apprender l’arte del non piangersi poi addosso per questo; ma somiglia tremendamente ad una autoassoluzione, e in questo, ammettiamolo, siamo bravi tutti a prescindere. E in effetti, considerando che uno sceglie le proprie forme di educazione sentimentale in primis sulla base dell’identificazione tra il proprio sé – meglio: dell’immagine che egli ne ha, e la vicenda o il personaggio rappresentato, tutta la cosa suona come pericolosamente autocelebrativa. Il che, quantomeno, vale in toto per me. Lo ammetto, mi son sempre beato delle stranezze di Zeno Cosini e delle amene scempiaggini di Rob Fleming, e il tutto si è sempre risolto in una sinfonia di “eh come lo capisco”, “oh, è proprio così che mi sento”, “accidenti come mi descrive bene” e “proprio come ho fatto/farei io”. Il che non è granché come insegnamento, e dice a sufficienza il perché continui a comportarmi sempre allo stesso modo. Siccome però voglio essere positivo, ecco un elenco essenziale delle regole che ho appreso, e raramente saputo mettere in pratica: 1. Niente amarezza, fa provinciale. E palloso. In pratica, il sistema più sicuro per non recuperare situazioni perdute. Molto utile quando si vuol chiudere per davvero. 2. Niente acidità. L’acidità denota la scadenza del prodotto. Se si diventa acidi, vuol dire che si è la causa del problema. Resta da spiegare il piacere selvaggio che l’acidità dona. Rob Fleming, ad esempio, non sa spiegarla affatto, mentre Zeno non è mai acido neanche per sbaglio. Mi sono scelto due guide spirituali da poco, da questo punto di vista. 3. Niente recriminazioni. Le fregature che prendi alla fine pareggiano quelle che dai. Tutta la gente piange le fregature che ha preso, e mi domando dove siano quelli che le danno. I Beatles cantarono questo concetto così “E alla fine, l’amore che prendi è uguale all’amore che dai”. Ma loro erano i Beatles, e io sono uno della Riviera. 4. Niente è per sempre, e tutto passa. Poi, che arrivi qualcosa di peggio è pure un fatto, ma la vita è fatta così, per cui ciucciati quest’osso e non stare tanto a rompere le balle. In forma poetica, il concetto viene così espresso da Igor: “Se la sorte ti è contraria, e mancato ti è il successo, non far più castelli in aria, e va’ a piangere sul…”. Questa in effetti è una massima che non son riuscito a mettere in pratica MAI. 5. Essere generosi alla fine di una storia, per quanto si può e per quanto è giusto. Riconoscere le ragioni dell’altro è anche riconoscere che egli ha rinunciato, almeno in parte, almeno per un po’, a qualcosa di suo per noi. Dopo questo atto di generosità, lo si può strozzare col cuore più leggero. Questo è il punto che mi riesce meglio, per intero e sistematicamente. 6. Le storie chiuse, quando sono chiuse, sono chiuse. Rimpiangerle, o peggio cercare di farle rivivere è più meno come mettersi i calzoni corti e credere di essere tornati in quinta elementare. Ma talvolta succede, solo che non saprei dire quando e perché, per cui è una regola del menga. 7. L’esperienza non ti insegna niente; niente di essenziale, intendo dire. O detto altrimenti, il tempo che hai passato con qualcuno non te lo restituisce niente e nessuno, in nessun modo. O accetti ‘sto fatto, o è meglio lasciar perdere. Io non ho mai lasciato perdere. Ah, la canzone. Blood on the Tracks è la cosa più simile ad una educazione sentimentale che conosca in campo musicale. Sulla sua sincerità, contrariamente a quanto ho affermato in precedenza, non si discute. Niente di alato, una semplicità onesta e scorticante, e alcuni passaggi francamente da brividi. Non l’ho mai ascoltato in momenti di crisi, mi mette già in difficoltà in condizioni normali. E… ok, lo ammetto, c’è da imparare, ad ascoltarlo |

|

Post n°34 pubblicato il 09 Marzo 2008 da fattodiniente

(ascoltala, senza ridere del video ridicolo: oh, non son capace di fare video flv, va bene?) Non c’è stata mai tanta disponibilità di musica quanta ce n’è oggi, non è mai stato tanto facile e accessibile ascoltare qualcosa. E tuttavia questo non significa che si riesca a sentire tutto. Anzi, certi artisti, come ad esempio la Nuova Compagnia di Canto Popolare sono una sfida alla ricerca. Questa situazione mi ricorda una delle trasmissioni radiofoniche che amavo da ragazzetto, “Non tutto ma di tutto”. Trovare i loro dischi è praticamente impossibile, giacché la loro discografia non è mai stata stampata a dovere in cd, e la sola possibilità di averla è ricorrere al (costoso e incerto) mercato del collezionismo, con tutti gli accidenti del caso.

|

|

Post n°33 pubblicato il 22 Febbraio 2008 da fattodiniente

(ascoltala, casomai ce ne fosse bisogno…) Ed eccomi infine giunto alla trentunesima canzone; non pensavo proprio che sarei arrivato a questo numero, di solito mi annoio prima, e credo che tra i miei innumerevoli blogs (è plurale) non ce ne sia uno che abbia superato i sei mesi di vita attiva. Questo dipende dal fatto che non ho mai fatto di un blog la mia vita, né il suo specchio fedele. Peraltro, questo è in assoluto uno dei due che preferisco, e che mi son divertito di più a scrivere. Curiosamente, questi due sono anche i due meno letti. Beh, peccato, ormai dovrò farmene una ragione… Tornando al quid, il trentunesimo post, c’era il problema della canzone di cui parlare per sottolineare l’evento. Inizialmente avevo pensato a Pissing in a River di Patti Smith. Intanto è una bellissima canzone, ma c’è il fatto che in questo momento Patti Smith sta nei primi tre posti della mia hit parade di ascolti (un altro è occupato dall’Incredible String Band, di cui ho già detto, mentre del terzo dirò tra poco), e soprattutto è la trentunesima canzone – quindi l’ultima - di cui parla Nick Hornby nel suo libro, e la coincidenza dei due fatti mi sembrava molto significativa. Poi però è prevalsa la voglia di parlare dei Tears for Fears, cosa che non avevo ancora fatto, e che mi sono sempre ripromesso di fare. Che cosa ci sia da dire su di loro, in particolare, non saprei: sono un gran gruppo (un duo, va bene), molto al di là dell’etichetta “gruppo anni ‘80” con cui li si identifica di solito. Fanno gran musica: belle canzoni, eccellenti album, splendidi arrangiamenti, vibranti esecuzioni e tutto il resto. In effetti, se la Vodafone ha scelto Sowing the Seeds of Love come jingle, vent’anni dopo la sua pubblicazione, un perché ci sarà. Anche se di canzoni loro da ripescare ce ne sarebbero un paio di decine, e non esagero affatto. Poi, per stare alla faccenda della scrittura personale, i Tears for Fears sono appunto il terzo mancante nella mia top list attuale. |

|

Post n°32 pubblicato il 15 Febbraio 2008 da fattodiniente

Gli Amazing Blondel sono, per quanto sta a me, Il Più Conosciuto Gruppo Misconosciuto della storia del rock (e non facevano nemmeno rock, come si può ben sentire). Dove con questo si dimostra una bella sfilza di bizzarrie, a partire dal concetto stesso di rock, che comprende praticamente qualunque cosa sia stata messa su disco (ma anche no) negli ultimi quarant’anni – musica classica e lirica a parte. Per stare al gruppo, non lo conosce praticamente nessuno (una volta chiesi ad una conoscente se ne avesse sentito parlare, mostrandole una loro foto, e la risposta fu “e chi sono? Due rabbini e un gesùcristo?”; risposta che denota al tempo stesso il sansofiumor della conoscente medesima, e la sua notevole attitudine al sincretismo religioso). |

|

Post n°31 pubblicato il 02 Febbraio 2008 da fattodiniente

È abbastanza noto il fatto che il rock è un universo prevalentemente, o quantomeno largamente maschile. La gran parte degli artisti rock sono uomini, a dispetto del fatto che – soprattutto negli ultimi anni – gli appassionati del genere si dividono abbastanza equamente nei due sessi. |

|

Post n°30 pubblicato il 26 Gennaio 2008 da fattodiniente

Mi sono innamorato di questo brano, e di questo disco, letteralmente in tre secondi, il tempo di realizzare il senso della frase musicale. Era un sabato pomeriggio di sette o otto anni fa, a dischi con gli amici, in un negozio di Vicenza. Dieci secondi dopo ero al banco per chiedere informazioni, ed acquistarlo: era già venduto. Un paio d’ore dopo, a Padova, lo stringevo in mano: sarei diventato matto se non l’avessi avuto subito, io son fatto così.

|

|

Post n°29 pubblicato il 20 Gennaio 2008 da fattodiniente

L’idea di parlar di canzoni per parlar anche d’altro non è una idea mia; non è neanche questa idea poi così originale, se vogliamo, ma in ogni caso non è mia. Nella fattispecie, l’ho presa da una bella (e abbastanza famosa) raccolta di articoli di Nick Hornby, 31 canzoni: se l’ha fatto lui, mi son detto, perché non farlo anche io? “Beh… perché lui è per l’appunto Nick Hornby, e io non sono un cazzo” poteva essere una buona risposta, ma al momento non m’è venuta in mente. Scarseggio di buone idee ultimamente, pare… Ad ogni buon conto il debito pensavo d’averlo pagato col sottotitolo, cui ho prudentemente aggiunto un “più qualcuna” nella stravagante ipotesi che fossi mai riuscito a raggiungere quella soglia. Essendo arrivato contro ogni aspettativa alla ventisettesima canzone, ho il dubbio che i debiti che questo blog ha, debbano essere onorati. |

L'AUTORE

SE PROPRIO VOLETE LEGGERE LE COSE MENO BANALI...

Musiche per i momenti della giornata

Sul significato della musica

E se fossi stato un musicista?...

Istruzioni per il mio funerale

Del dove vivo e della sua colonna sonora

Del collezionare dischi

Consigli e musiche per le sofferenze d'amore

Venditori di tutto il mondo (unitevi!)

Il senso di un pomeriggio di tanti anni fa...

I suonatori Jones

Io e mio padre

Inviato da: beth68

il 09/04/2016 alle 19:49

Inviato da: bryterlayter

il 26/06/2013 alle 08:37

Inviato da: fattodiniente

il 14/06/2011 alle 18:22

Inviato da: shin.ing

il 13/06/2011 alle 14:48

Inviato da: fattodiniente

il 17/01/2011 alle 15:35