PREMIO

Questo blog si fregia del premio

assegnatogli da me medesimo con la seguente motivazione:

"Per il divertimento che ho provato nello scriverlo, e per esser riuscito nell'intento iniziale, parlar di musica per parlar anche d'altro. Con un riconoscimento speciale a Nick Hornby e al suo libro 31 canzoni, di cui il presente blog costituisce una mimesi dello stile di scrittura."

|

Post n°28 pubblicato il 18 Gennaio 2008 da fattodiniente

(ascoltala, ammesso che ce ne sia bisogno) Adoro questa canzone. A dir la verità, mi piace proprio Finardi, anche se per paradosso sono in tutto tre o quattro le canzoni sue che mi piacciono, e trovo il resto piuttosto insignificante e trascurabile. |

|

Post n°27 pubblicato il 12 Gennaio 2008 da fattodiniente

Angelo Branduardi disse una volta che uno suona soprattutto ciò che non sa di sé; il che è naturale, giacché la musica esprime il nucleo, il caos primordiale di sensazioni e sentimenti che ci costituisce. Specularmente, la scrittura esprime ciò che di noi sappiamo benissimo.

|

|

Post n°26 pubblicato il 31 Dicembre 2007 da fattodiniente

C’è modo e modo di dire le cose. Puoi dire una stessa cosa in cento modi diversi, e otterrai cento reazioni diverse, sicché finirai con l’aver detto cento cose diverse. Il modo è importante, e da questo punto di vista la forma è senz’altro sostanza. (Che poi è quello che sapeva benissimo Don Vito Corleone con la sua mistica del rispetto, e se vogliamo è una delle ragioni per cui Il Padrino parla e ha qualcosa da dire a tutti.) Insomma, non è con la verità che convinci qualcuno, ma riuscendo ad emozionarlo, facendogli sentire le cose nel modo in cui le senti tu, e toccandogli i precordi. Cosa ovviamente tutt’altro che semplice, e tanti saluti alla luminosa evidenza della verità.

|

|

Post n°25 pubblicato il 20 Dicembre 2007 da fattodiniente

Quantunque conservi un odio ideologico per gli anni ’80 – motivato anche musicalmente – devo riconoscere che in quel decennio si è prodotta dell’ottima musica. Anzi, è l’ultimo decennio in cui si è prodotto qualcosa di realmente nuovo e significativo, almeno secondo i miei canoni e i miei standards; anche se non ho nessuna difficoltà ad ammettere che altri possano avere idee diverse in merito, essendo che non me ne frega un beneamato cazzo. Sono un tipo tollerante, io. |

|

Post n°24 pubblicato il 26 Novembre 2007 da fattodiniente

Il grande successo dell’inverno del ’38 fu “Bei mir Bist du Schön”, delle Andrews Sisters. «Bei mir bist du schön, please let me explain La versione delle Andrews ne rispetta con grande sensibilità lo spirito, e Patty, la solista, accarezza le note accompagnandole nel loro significato: «I could say ‘bello, bello’ even say ‘wunderbar’, ammorbidendo la pronuncia sul testo italiano, e trascinando alla Marlene la citazione in tedesco. Il tutto in una strofa musicale. Che gran cosa. Un gioiellino. «We meet, and the angels sing. Sempre Martha Tilton a porgere la melodia soffusa, apparentemente banale, ma avvolgente. E nel mezzo, ancora, un assolo di Elman, più compiuto, che prende il brano per mano, e lo porta in alto e oltre, e stupisce, in quel modo che solo la musica klezmer sa fare. «We kiss, and the angels sing. La voce di Dio ogni tanto parla, e anche quando dice cose minute, apparentemente banali, quotidiane, resta la voce di Dio.

|

|

Post n°23 pubblicato il 05 Novembre 2007 da fattodiniente

Spiegare chi era Roberto Bortoluzzi, e cosa significasse la sua voce, a chi non l’ha mai sentita prima, o a chi semplicemente non ha significati particolari legati ad essa, non ha molto senso. Eppure per milioni di italiani, un significato ce l’aveva, e l’ha avuto per anni; decenni addirittura. Ed era un significato profondo, perché raccontava una passione, il tifo calcistico, che per definizione va al di là di ogni razionale spiegazione. Le domeniche pomeriggio della mia giovinezza. Domeniche invernali fredde e nebbiose, nella quiete silenziosa in casa, o col sottofondo delle chiacchiere dei parenti; o al freddo degli spalti di un campo di calcio di paese; o in auto. In attesa della sigla iniziale. Cinque battute, l’ingresso della tromba, e Tutto il calcio minuto per minuto iniziava: l’adrenalina già alta, saliva ancora di tono. La voce pacata, seria ma tranquilla a far da contrappunto all’attesa del primo, parziale verdetto: il risultato dai campi del primo tempo. Bortoluzzi in studio, Ameri dal campo principale, e Ciotti. Un rito personale e collettivo. Che altro c’è da spiegare? E, sì, mi son comprato da quel dì anche il cd anche di Herb Alpert. Per risentire negli echi della magica tromba mariachi, quella che è stata una delle voci più amate della mia gioventù. |

|

Post n°22 pubblicato il 03 Novembre 2007 da fattodiniente

È una cosa strana, al limite del paradosso, che la musica dia un significato alla vita, quando dovrebbe essere il contrario. La musica, come diceva Débussy, proviene dall’Ombra, ed è la manifestazione di quel che caos primordiale di sentimenti ed emozioni che ci costituisce, e su cui dopo costruiamo tutti i significati razionali.

|

|

Post n°21 pubblicato il 22 Ottobre 2007 da fattodiniente

Il bagno della casa dei miei è esposto a nord. In autunno e in inverno è un posto freddo e piuttosto umido; un ambiente non molto accogliente, che l’aspetto fine anni ’50 – piastrelle bianche con una linea nera, e sanitari con i rubinetti separati – rendeva ancor più spartano. Allora usava così, e del resto non è che ci si potesse permettere molto altro. Un bagno, e un disco: forse non fanno una vita, ma possono bastare a raccontarne il senso. |

|

Post n°20 pubblicato il 21 Ottobre 2007 da fattodiniente

Questo è in assoluto il disco che ho ascoltato di più in vita mia. Lo dico con assoluta cognizione di causa. Dunque dovrebbe anche essere, nel mio giudizio, il disco più bello mai realizzato; se non fosse che questo genere di classifiche mi risultano sempre piuttosto ostiche da accettare, potrei anche dire che sono tutto sommato d’accordo con l’affermazione. |

|

Post n°19 pubblicato il 18 Settembre 2007 da fattodiniente

È facilissimo ed impossibile sapere cosa fosse “essere della Riviera”, alla metà degli anni settanta. |

|

Post n°18 pubblicato il 11 Settembre 2007 da fattodiniente

L’apertura di un vero negozio di dischi nel mio paese fu per noi un vero avvenimento. Era il 1976, e i dischi si dovevano andare a cercare in città – a Mestre, o a Padova – oppure si doveva attendere il lunedì pomeriggio, quando passava il rappresentante, col bagaglio zeppo di lp, per rifornire il solo negozio di elettrodomestici che tenesse il prezioso bene. In questo modo si poteva ordinare qualcosa, con la speranza d’averlo la settimana seguente. Non era neanche male, tutto sommato, di cose in un modo o nell’altro se ne trovavano diverse. Per qualche anno, sei o sette, il negozio viaggiò bene, e divenne il mio riferimento per gli acquisti, le novità, l’ascolto, e tutto il resto. A gestirlo era restato ben presto uno solo dei due, Pierluigi, detto Péo, cioè “pelo”, in dialetto brentano, terra di ironie taglienti che raccontano affetti silenziosi e non esprimibili diversamente. Domenica scorsa Péo è morto. Era una persona dolcissima, sempre sorridente, e con quel fare un po’ casuale, leggero, tra disincanto, ironia e fatalismo che solo i migliori delle mie parti hanno. Una persona buona. Tra le altre cose, era una eccellente guida alpina: uno stupido incidente di montagna, di quelli che si portano via i più esperti, e questo è quanto. E quel che posso fare è ascoltare Stairway to Heaven, dal vinile che acquistai trenta anni fa, nel suo negozio, col rimorso del tradimento mai sanato. Chi ama la musica, i dischi, fa così, perché è così che si deve fare. a Péo, Pierluigi Secco, 1955-2007, con affetto

|

|

Post n°17 pubblicato il 09 Settembre 2007 da fattodiniente

Fondamentalmente, l’ascoltatore di dischi è una persona solitaria, e tendenzialmente sola. Almeno per quel che riguarda la sua passione, dopo di che, è solo una faccenda di profondità della sua passione: più i dischi sono il suo mondo, meno lo sono gli altri membri della razza umana. Su tutte queste basi, anche il dialogo tra due discofili è poco più che un eufemismo. Magari si scambiano consigli e indicazioni, ma sempre restando sul generale, perché l’ascoltatore di dischi sa bene che convincere qualcuno della bellezza di un disco è abbastanza inutile, in quanto lui stesso è il primo a diffidare degli altrui consigli: non si può convincere un discofilo ad amare un disco, più di quanto si possa sperare di far innamorare qualcuno di una persona. Anche perché quando lo sventurato risponde, e si compera il disco che gli consigli, se poi lo trova orrendo o semplicemente inutile (caso piuttosto frequente) tu ci perdi la faccia e la reputazione. Che già del loro sono quello che sono. Normalmente la gente trova incomprensibili le ragioni per cui qualcuno si innamora di qualcun altro al punto di perderci la salute e l’equilibrio mentale. E l’innamorato passa da scemo. Questo, per qualche strana ragione, è insostenibile per un discofilo, relegato alla sua solitudine dalla stessa natura della sua passione, per cui preferisce tenersi per sé i suoi amori, e parlarne lo stretto necessario e nel modo più vago che gli riesce. Del resto, prova a toccare a chiunque la sua canzone preferita, e quello sarà pronto a cavarti gli occhi, figuriamoci un discofilo… Logical Song ad esempio è una delle mie canzoni perfette; ha tutto: melodia, tempo, arrangiamento, interpretazione e testo, e in più mi ricorda momenti belli della mia gioventù. È una canzone famosa e amatissima, ma nessuno la apprezza come l’apprezzo io, per cui non provate nemmeno a discutere la cosa. |

|

Post n°16 pubblicato il 07 Settembre 2007 da fattodiniente

Che cosa si sente propriamente ascoltando una canzone? Voglio dire, ci sono chitarre, batteria e tutto il resto, ma è chiaro che la cosa non si riduce a questo, oppure dovremmo ammettere che guardando un quadro non vediamo niente altro che tot centimetri di cornice, una certa quantità di colori spalmati secondo un certo criterio, e via discorrendo. |

|

Post n°14 pubblicato il 28 Agosto 2007 da fattodiniente

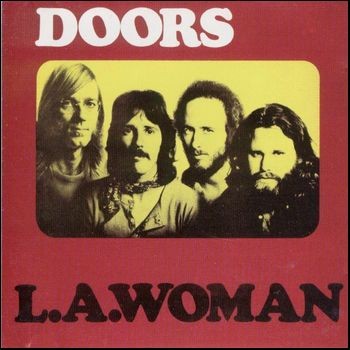

Si può acquistare lo stesso disco dodici volte? Certo che si può, io l’ho fatto ad esempio. Di più: quasi la metà dei dischi che possiedo (in tutto circa duemila, neanche uno sproposito) l’ho acquistata più d’una volta. Spesso tre, quattro o cinque volte, e anche di più, appunto. Sarò malato? No, sono un collezionista. (Che poi le due cose siano una, possiamo discutere: sono un tipo tollerante e anche di ampie vedute, io. Basta che non mi tocchiate i dischi). In effetti, molti di questi album li avevo in vinile, e poi sono passato al cd; sin qui, una cosa normale. Poi magari ne è uscita una versione rimasterizzata, e anche questo magari si può capire. Avere un impianto da dodicimila euro vale certi acquisti. La cosa diventa un problema quando si acquista lo stesso disco per la terza o quarta volta, per avere l’edizione particolare – il vinile originale, l’edizione giapponese, la copertina diversa (!), e altre amenità del genere. E non è tutto. Di un bel po’ di dischi (quasi duecento) ne possiedo più di una copia; in alcuni casi tre, e persino cinque. Tutto questo sembrerà strano, ma non lo è. C’è gente che si tiene in casa tre cani, o undici gatti; voglio dire, non te ne basta uno? Che ha un gatto che non abbia qualunque altro gatto? È un gatto! E se consideriamo che i gatti mangiano e sporcano, e i dischi no, chi è lo strano allora? Ma ammettiamo pure che i gatti siano belli e facciano compagnia (quantunque cercare la compagnia di un gatto sia già un po’ preoccupante, figuriamoci quattro, cinque o multipli di dozzine…): ma forse che la stessa cosa non si può dire dei dischi? Avere tre edizioni diverse di uno stesso disco è un piacere, e chi obietta che suonano tutti la stessa musica, forse non ha presente che i gatti fanno tutti ‘miao’. Ora io immagino che un gatto non sia solo una cosa che miagola (quantunque trovi proccupante condividere la psicologia di un collezionista di gatti, assai più che l’acquistare più volte lo stesso disco, per dire): ogni gatto ha un pelo e degli occhi suoi particolari. E magari non miagolano nemmeno tutti allo stesso modo (che ci sarà di emozionante in tutto questo, non lo so, ma tant’è). Ma è una cosa che vale molto di più per i dischi. Di Acquiring the Taste dei Gentle Giant ad esempio ne ho tre copie: la classica in vinile (un lp suona sempre diverso da un cd, e se vuoi sentire come suonava all’epoca non c’è scelta; e poi vuoi mettere il glamour della confezione?), e due edizioni in cd, una giapponese e una tedesca. Quella tedesca suona meglio, ma quella giapponese ha la copertina riprodotta con più cura e precisione; eh beh, nessuno è perfetto, e così me le devo tenere tutte e tre. E poi è una idea ben strana che si prenda un cd per ascoltare la musica. Cioè, prendere un cd e ascoltarlo, ci può stare. Ma se non ci metti la copertina, le illustrazioni, l’etichetta, che ti resta? Le persone che amano la musica lirica, ad esempio, vanno all’opera. Per sentire l’esibizione dal vivo? Non solo: dubito accetterebbero di sentirla con una tenda nera che copre il palcoscenico. Da questo punto di vista è molto più strana la gente che si mette in casa un quadro o una stampa, dal momento che non è che ci si possa mettere davanti aspettandosi che suoni. Per cui un disco è sempre meglio di un quadro. E se consideriamo che Cézanne, per dirne uno, ha dipinto una ventina di volte lo stesso quadro… E che dire di Picasso? Visto uno, visti tutti. E se poi vogliamo parlare delle poesie di Salinas, o dei libri di Camilleri… E poi lo strano sono io. Certo, questa faccenda delle edizioni diverse pone i suoi problemi. Mi è capitato tre o quattro volte di dover telefonare a casa per sapere se avevo una certa edizione di un disco dei Queen o di Elvis Presley. Le ironie si sono sprecate. E mi è anche capitato di comperare lo stesso disco tre volte (I Sing the Body Electric dei Weather Report) e non ascoltarlo nemmeno una, ma dipende dal fatto che è un disco francamente inascoltabile. Immagino bene che i più non distinguerebbero una edizione dall’altra – almeno all’ascolto, spero che almeno nell’artwork apprezzino le differenze – ma è un problema dei più, certo non mio, che le differenze le sento eccome; su questo almeno saremo tutti d’accordo. L.A.Woman dei Doors è solo l’ultimo della serie dei dischi acquistati più di una volta, giusto stamattina, e ne è anche un esempio perfetto. È un disco che mi piace a metà, nel senso che alcuni brani sono fantastici – Raiders on the Storm ovviamente su tutti – e altri sono piuttosto anonimi. Ma ha una cover molto bella ed elaborata, con l’immagine dei musicisti su pellicola trasparente. Il tutto vale l’acquisto del cd giapponese, per la copertina riprodotta con la solita cura, ed il suono migliorato. E per stavolta, potrò vendere l’edizione precedente. |

|

Post n°13 pubblicato il 26 Agosto 2007 da fattodiniente

È sin troppo facile esaltare le qualità di un musicista che ci piace, come del resto accade anche per uno scrittore, un regista, un pittore, o qualunque altro artista che entri in sintonia con la nostra sensibilità. Nel caso di un musicista è decisamente frequente, perciò anche molto facile.

|

|

Post n°11 pubblicato il 23 Agosto 2007 da fattodiniente

Uno degli usi più comuni che si fa delle canzoni è legato al ricordare; ciascuno ha le sue canzoni, che lo riportano a momenti, circostanze, persone e situazioni particolari della sua vita. Niente di strano, e non è neanche il caso di stare a cercar di capire il perché di questo fatto: ha lo stesso senso del chiedersi perché esistono le cartoline. Che poi è il discorso della madeleines di Proust, capirai l’originalità. |

|

Post n°10 pubblicato il 21 Agosto 2007 da fattodiniente

Questa canzone è un mantra indiano; una canzone religiosa quindi. Ma in una interpretazione rispetto all’originale molto sui generis, con quel misto di piglio rock, humor britannico e libertà creativa che ci si deve aspettare da uno che ha fatto parte del Pianeta Gong, suonando la sperm guitar (!) tra teiere volanti, pixies dalla testa a forma di vaso, mantra dedicati ai lavabo per signora, e tutto il resto. |

|

Post n°9 pubblicato il 20 Agosto 2007 da fattodiniente

I Veda suddividevano la giornata in otto Praharas di tre ore, per ciascuno dei quali esistevano delle melodie appropriate, che non potevano essere suonate in momenti diversi. Ciascuno ha i suoi significati, e campa con quelli. Se non altro, questo non fa del male a nessuno. Sempre meglio di chi prende in parola chi canta la bellezza dello spararsi in auto a cento all’ora a fari spenti nella notte, no? |

|

Post n°8 pubblicato il 13 Agosto 2007 da fattodiniente

Non è che io abbia mai avuto un entusiasmo speciale per gli working class heroes, diciamo che al massimo mi son fermato ad una spiccata simpatia nei confronti di qualcuno. Deve dipendere dal fatto che uno aspira, o almeno sogna di diventar qualcos’altro; meglio, di avere qualcos’altro, di più, e allora preferisce scegliersi eroi diciamo più benestanti, anziché qualcuno che gli ricorda ogni due per tre quale sia la sua condizione sociale. Che poi è la ragione per la quale la gente legge i rotocalchi rosa e vota Berlusconi: un atteggiamento che è stato cantato in modo perfetto da Tracy Chapman in Fast Car. |

|

Post n°7 pubblicato il 08 Agosto 2007 da fattodiniente

Dal punto di vista dell’etica – chiamiamola così – i B-52’s sono quanto di più lontano dal mio sentire. Infatti, sono animalisti, ecologisti, vegetariani e salcazzo che altre menate; e le loro canzoni trattano di tutti questi temi.

|

L'AUTORE

SE PROPRIO VOLETE LEGGERE LE COSE MENO BANALI...

Musiche per i momenti della giornata

Sul significato della musica

E se fossi stato un musicista?...

Istruzioni per il mio funerale

Del dove vivo e della sua colonna sonora

Del collezionare dischi

Consigli e musiche per le sofferenze d'amore

Venditori di tutto il mondo (unitevi!)

Il senso di un pomeriggio di tanti anni fa...

I suonatori Jones

Io e mio padre

Inviato da: beth68

il 09/04/2016 alle 19:49

Inviato da: bryterlayter

il 26/06/2013 alle 08:37

Inviato da: fattodiniente

il 14/06/2011 alle 18:22

Inviato da: shin.ing

il 13/06/2011 alle 14:48

Inviato da: fattodiniente

il 17/01/2011 alle 15:35