blogtecaolivelli

blog informazione e cultura della biblioteca Olivelli

TAG

TAG

Messaggi del 22/06/2019

|

Post n°2254 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze Il nuovo inventario dei rifiuti radioattivi rende evidente l'urgenza di un unico deposito nazionale definitivo per i rifiuti ad attività bassa e media e di uno temporaneo per quelli ad alta attività La prima cosa che salta all'occhio sfogliando il nuovo inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, aggiornato al 31 dicembre 2017, è l'inedita paternità: con l'avvio nello scorso agosto dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), il Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - nato a sua volta dal soppresso Dipartimento nucleare di Ispra - ha cessato di esistere, cedendo funzioni, competenze e risorse umane al nuovo ente. Una discontinuità solo di facciata dunque, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento annuale dell'inventario, condotto senza interruzioni dal 2000. Di anno in anno, l'inventario raccoglie e organizza i dati che i diversi gestori di rifiuti radioattivi (proprietari dei rifiuti e dunque responsabili della loro detenzione) trasmettono all'Ispettorato. vigilanza, l'inventario permette all'Ispettorato di proporre misure compensative per le comunità locali che ospitano i rifiuti radioattivi, valutandone la pericolosità. "Le variazioni rispetto al precedente inventario non riflettono solo i cambiamenti nelle strategie di gestione ma anche una migliore caratterizzazione dei rifiuti. Il continuo progresso tecnologico ci spinge infatti verso una maggiore accuratezza delle misure. Di conseguenza da un anno all'altro ci possono essere variazioni" premette Mario Dionisi, responsabile dell'Area tecnologie nucleari dell'Ispettorato. e dello sviluppo economico del 2015, l'inventario cataloga i rifiuti radioattivi in cinque categorie, a seconda della loro attività: vita media molto breve, attività molto bassa, bassa attività, media attività e alta attività. regioni. Su un totale di 30.497 metri cubi, il Lazio ospita la maggiore quantità di rifiuti: 9241 metri cubi, pari al 30,3 per cento del totale. La maggioranza è stoccata presso l'impianto romano di Casaccia, gestito da Nucleco, che da solo ospita quasi un quarto del totale nazionale. A seguire, Lombardia (19,3 per cento), Piemonte (16,7 per cento), Emilia-Romagna (10,5 per cento), Basilicata (10,3 per cento), Campania (9,6 per cento) e Puglia (3,3 per cento). valutazione dei rifiuti, ancora più importante è però la loro attività, e da questo punto di vista la regione che ne ospita di più è il Piemonte. La maggioranza dei rifiuti radioattivi è ad attività bassa o molto bassa. "Eccetto il combustibile irraggiato e i materiali attivati, cioè esposti ai flussi di particelle, lo smantellamento delle centrali nucleari produce solo rifiuti a bassa attività. oggi generati in Italia proviene dal settore ospedaliero e, in parte, da quello industriale: circa 200 metri cubi all'anno", continua Dionisi. Tra questi ci sono anche i materiali che possono essere venuti a contatto con sostanze radioattive, come i guanti in gomma del personale sanitario, cotone, siringhe e altro. La radiodiagnostica usa comunque isotopi a vita media molto breve: dopo qualche giorno, o al più tardi alcune settimane, sono considerati rifiuti pericolosi convenzionali e trattati come tali. derivano dalle attività di bonifica di siti industriali contaminati accidentalmente, a seguito per esempio di incidenti di fusione di sorgenti radioattive. Si tratta in generale di scorie di fusione, polveri, ceneri, prodotti finiti ma anche di materiali provenienti dalla bonifica di forni o camini contaminati. Ci sono casi in cui, non essendo stata rilevata con tempestività la presenza di radioattività, quei materiali sono stati smaltiti in discariche convenzionali, provocando una contaminazione radioattiva. "In passato, infatti, non ci si accorgeva per tempo di un eventuale incidente e il materiale contaminato lasciava la fonderia senza la consapevolezza della contaminazione. Oggi le industrie si sono dotate di portali che scansionano tutto ciò che entra ed esce, allo scopo di rilevare l'eventuale presenza di sorgenti radioattive", prosegue Dionisi. materiale ad alta attività, ammonta a meno di 16 tonnellate, buona parte delle quali stoccate nel deposito "Avogadro" di Saluggia, in provincia di Vercelli. Infatti, più del 90 per cento del combustibile irraggiato, proveniente dalle quattro centrali nucleari nazionali dismesse, si trova nel Regno Unito e in Francia, dove in passato è stato inviato per essere riprocessato, cioè sottoposto a un particolare processo chimico che permette di recuperare l'uranio e il plutonio ancora utilizzabile. Residui e prodotti di fissione sono stati invece immobilizzati nel vetro, che resiste meglio del cemento alla radioattività, e quindi stoccati in fusti che dovranno tornare nel nostro paese. Un deposito per i rifiuti radioattivi di Giovanni Zagni e Davide Maria De Luca"I rifiuti dovranno rientrare entro il 2025 ed è quindi necessario che l'Italia si doti della struttura di deposito idonea a ospitarli, nella prospettiva di smaltirli nel futuro in un deposito geologico multinazionale" spiega Lamberto Matteocci, direttore vicario dell'Ispettorato. Ciò che il paese necessita con urgenza non è un deposito geologico come quello finlandese di Onkalo, ormai prossimo al completamento, ma un deposito superficiale per smaltire in maniera definitiva i rifiuti a bassa e media attività e un deposito che immagaz- zini temporaneamente i rifiuti ad alta attività, come appunto quelli che dovranno rientrare dalla Francia e dal Regno Unito. da decenni, e infatti altri paesi europei li hanno già realizzati. "Nel nostro paese è dagli anni ottanta che si parla di costruire un deposito centralizzato: è un processo lungo che però rappresenta una soluzione idonea allo smaltimento, migliore dell'attuale collocazione dei rifiuti in più siti, che a suo tempo non sono stati selezionati a questo scopo", sottolinea Matteocci. potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale si è conclusa nel 2015, la carta nazionale non è mai stata pubblicata e rimane secretata. Nel frattempo, sono in corso approfondimenti sulle caratteristiche sismiche dei siti papabili. "In questi mesi stiamo procedendo alla validazione della nuova lista, stilata dalla Sogin.", conclude Matteocci. La speranza è che non condivida la stessa sorte della precedente. |

|

Post n°2253 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze 12 giugno 2019

Pablo Tosco/Oxfam Il 3-20 per cento del rischio di conflitti armati nell'ultimo secolo è da attribuire al cambiamento climatico. In futuro, il peso percentuale del clima sarà doppio, nello scenario più ottimistico, o aumenterà di cinque volte, nel più pessimistico Il 3-20 per cento del rischio di conflitti armati nell'ultimo secolo è stato influenzato dal cambiamento climatico. E se non si pone un freno all'emissione di gas serra, nell'arco del prossimo secolo la percentuale è destinata a quintuplicare nello scenario peggiore, o a raddoppiare, nello scenario più ottimistico. E' quanto emerge da un'analisi pubblicata sulla rivista "Nature". correlazione tra cambiamenti climatici e rischio di conflitti armati in alcune zone del pianeta. L'incremento della temperatura media, infatti, può determinare la desertificazione del territorio nei paesi più caldi, influenzare negativamente la resa dei raccolti agricoli e quindi danneggiare l'economia, aggravando le disuguaglianze e di conseguenza le tensioni sociali. stime quantitative di questa correlazione, emerse da interviste strutturate a 11 esperti di varie discipline, tra cui climatologia, geografia, sociologia, scienze politiche ed economia. contribuiscono a una migliore comprensione dei costi s ociali dell'emissione di gas serra e a una definizione delle priorità nella risposta che bisogna dare ai cambiamenti climatici in termini cooperazione con gli altri paesi, come ha sottolineato Katharine Mach, direttrice della Stanford Environment Assessment Facility, che ha coordinato lo studio. Le guerre civili seguono le dinamiche del clima Il cambiamento climatico non figura tra i principali fattori che portano ai conflitti violenti e armati: sono più importanti il basso livello di sviluppo socioeconomico, la forza dei governi nazionali, le disuguaglianze preesistenti nella società e i conflitti degli anni precedenti. Tutti gli esperti si sono però trovati d'accordo sul fatto che con i cambiamenti climatici il rischio di conflitti non potrà diminuire. è stato fortemente influenzato dai repentini cambiamenti nelle relazioni tra gli Stati e nei sistemi politici nazionali", ha spiegato James Fearon, professore di scienze politiche della Stanford University e coautore dello studio. "È probabile che nel corso del secolo, il cambiamento climatico avrà un significativo impatto su entrambi ma è estremamente difficile prevedere se questi cambiamenti politici correlati al cambiamento climatico avranno a loro volta un grande effetto sui conflitti violenti o armati". |

|

Post n°2252 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

06 giugno 2019Comunicato stampa Le piogge estreme sono aumentate in modo costante a livello globale negli ultimi 50 anni Fonte: Università di Bologna Biosphoto/AGF Le forti precipitazioni spesso responsabili di frane e alluvioni sono aumentate continuamente tra il 1964 e il 2013, in parallelo con l'intensificarsi del riscaldamento globale, rivela una ricerca realizzata da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell'Università di Bologna La frequenza di precipitazioni estreme - eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica - è aumentata a livello globale negli ultimi cinquant'anni, in parallelo con l'intensificarsi del riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell'Università di Bologna. di piogge estreme nel periodo compreso tra il 1964 al 2013, mostrando come questi fenomeni metereologici siano aumentati costantemente in tutte le aree considerate: Europa, Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord America. I PERICOLI DELLE PIOGGE ESTREME Le precipitazioni estreme - intensi temporali con forti piogge concentrate in un tempo ridotto - possono rivelarsi particolarmente pericolose, causando frane, allagamenti e inondazioni: eventi che provocano spesso anche contamina- zioni dei sistemi idrici con conseguenze drammatiche sulla salute pubblica. causate dalle piogge abbiano colpito quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo provocando oltre mezzo milione di morti. E questi fenomeni sono spesso responsabili anche di danni all'agricoltura, agli edifici, alle strade e alle infrastrutture, con conseguenze estremamente rilevanti in termini sociali ed economici. Per indagare il cambiamento nella frequenza delle piogge estreme nel corso degli anni, gli studiosi hanno preso in considerazione più di 8.700 resoconti giornalieri delle precipitazioni raccolti da oltre 100.000 stazioni metereologiche di tutto il mondo. Un'analisi da cui per la prima volta è emerso come la frequenza di precipitazioni estreme tra il 1964 e il 2013 sia andata progressivamente aumentando. Nell'ultimo decennio analizzato, tra il 2004 e il 2013, il numero di piogge estreme a livello globale è stato superiore del 7% rispetto a quanto previsto: una percentuale che cresce fino all'8,6% se consideriamo solo Europa e Asia. studiosi può essere messo in relazione con il riscaldamento globale causato negli stessi decenni dall'attività dell'uomo. Temperature più alte portano infatti ad un maggiore accumulo di acqua nell'atmosfera e di conseguenza ad una più alta frequenza di forti precipitazioni. "Questi risultati possono essere spiegati considerando che il riscaldamento globale può indurre un maggiore accumulo di acqua nell'atmosfera", conferma Alberto Montanari, professore di costruzioni idrauliche e idrologia all'Università di Bologna, tra gli autori dello studio. "Sapere che la frequenza delle precipitazioni estreme è in aumento può aiutarci a trovare soluzioni efficaci per l'adattamento ai cambiamenti climatici: avremo sempre più bisogno di infrastrutture in grado di resistere a shock frequenti". generale chi si occupa della gestione delle emergenze dovrà insomma inserire tra le priorità la pianificazione di soluzioni per far fronte alle piogge estreme, limitandone il più possibile le pericolose conseguenze. potenzialmente molto pericolosi come le piogge estreme sono aumentati decennio dopo decennio", dice Simon Papalexiou, idroclimatologo della University of Saskatchewan e primo autore dello studio. "Se il riscaldamento globale continuerà a crescere come prevedono gli ultimi modelli climatici, dobbiamo iniziare subito a mettere in campo strategie per la gestione di questi fenomeni che altrimenti possono portare a conseguenze devastanti". Lo studio è stato pubblicato sulla rivista "Water Resources Research" con il titolo "Global and Regional Increase of Precipitation Extremes under Global Warming". Gli autori sono Simon Papalexiou della University of Saskatchewan (Canada) e Alberto Montanari del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna. Global Water Futures della University of Saskatchewan e dai fondi per i "Dipartimenti Eccellenti" assegnati al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna. |

|

Post n°2251 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze Un banco di pesci di 50 milioni di anni fa Un incredibile reperto fossile cattura in un istante eterno la fuga di 259 pesciolini. E prova che gli spostamenti di massa sono, per le creature acquatiche, una strategia dalle origini antiche. Un banco di 259 pesci intrappolati in sedimenti calcarei: una capsula del tempo direttamente dall'Eocene. I pesci sanno muoversi come un singolo organismo formato da milioni di individui: ogni esemplare sa che, per sopravvivere, dovrà nuotare accanto ai vicini, evitando di rimanere isolato. È così oggi e, a quanto pare, era così anche nell'Eocene, come testimonia la scoperta di un banco di pesci fossile di 50 milioni di anni fa. Nobuaki Mizumoto, biologo della Arizona State University, si è imbattuto nel raro reperto nel 2016 mentre si trovava in vacanza in Giappone. La lastra di pietra calcarea di 55 cm per 38 cm che incornicia la scena, era conservata in un piccolo museo della cittadina di Katsuyama. I protagonisti sono 259 giovani esemplari di una specie estinta, l'Erismatopterus levatus, i cui individui adulti raggiungevano i 6,5 cm. I pesciolini morirono in massa prima di rag- giungere la maturità - molti non superano i 2 cm. Mizumoto, esperto di comportamento animale, ha raccolto le sue osservazioni in un articolo pubblicato suProceedings of the Royal Society B. ACQUA DOLCE. La roccia proviene dalla Formazione del Green River, una formazione geologica dell'Eocene (56-34 milioni di anni fa) che ebbe origine dai depositi sedimentari di un gruppo di laghi intermontani del Nord America, lungo l'omonimo fiume che attraversa Colorado, Wyoming e Utah.

IN TRAPPOLA. Il fossile offre l'occasione di studiare l'evoluzione di un comportamento collettivo cristallizzato nel tempo da un evento improvviso, che non diede modo ai pesci di disperdersi per evitare la morte. Forse, sul banco che nuotava in acque poco profonde collassò improvvisamente una duna di sabbia; è anche possibile - ma meno probabile - che gli animali fossero già morti quando furono catturati dai sedimenti, e che la bidimensionalità della roccia faccia sembrare un banco quello che un banco non è. CON ORDINE. Mizumoto ha condotto un migliaio di simulazioni del movimento dei pesci che sembrano identificare un banco di creature che nuotava nella stessa direzione, seguendo le regole dell'attrazione e della repulsione (cioè mantenere una certa vicinanza o una certa distanza dai vicini), le stesse che governano i movimenti dei banchi di pesci odierni. Questa strategia avrebbe dunque radici lontane, e proprio perché di successo si sarebbe sviluppata tra specie molto diverse, incluse quelle senza discendenti moderni. |

|

Post n°2250 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze Fisica dell'incredibile Secondo una teoria che prende il nome di principio olografico, l'universo sarebbe simile ad un gigantesco ologramma Tre ricercatori bolognesi, Giulio Pozzi, Gian Franco Missiroli e Pier Giorgio Merli, utilizzarono un dispositivo (intensificatore di immagine) così sensibile da poter visualizzare la traccia di un singolo elettrone alla volta. L'esperimento, pubblicato nel 1976, riuscì a mettere in evidenza, nello stesso tempo, le tracce dei singoli elettroni e la formazione, su uno schermo posto dietro le fenditure, di frange di interferenza a partire dall'accumulo di queste tracce, un risultato previsto dalla meccanica quantistica, ma mai sperimentato prima a questo livello di precisione, peraltro ritenuto dai più irraggiungibile (v. Fig.3). Qualora una delle due fenditure venisse chiusa, si passa da una figura di interferenza ad una di diffrazione, che, seppur strutturalmente diversa, conferma anche in questo caso un comportamento ondulatorio della materia (v. Figg. 4 e 5) Una versione moderna (2008) di tale esperimento è stata realizzata da Giulio Pozzi, e Stefano Frabboni e Gian Carlo Gazzadi (Università di Modena), con fenditure della dimensione di alcune decine di nanometri (miliardesimi di metro), risultato che sarebbe stato totalmente fuori dalla portata delle tecnologie degli anni '70/'80. In questo lavoro mi sono posto il problema di calcolare la variazione di entropia nel passaggio dalla configurazione della Fig.4 (interferenza) a quella della Fig.5 (diffrazione). In particolare si può dimostrare che l'entropia è aumentata a causa di un maggiore grado di imprevedibilità e di disordine del sistema. Il disordine ha molte più configurazioni dei pochi stati che chiamiamo "ordinati", e pertanto risulta più imprevedibile. La figura di interferenza (Fig.4c) mostra una maggiore strutturazione a fronte della figura di diffrazione (Fig.5c) più omogenea e quindi più imprevedibile circa il punto di arrivo delle particelle sullo schermo. Un risultato significativo che è emerso dai miei calcoli è legato al fatto che tale variazione di entropia dipende dalla superficie totale delle due fenditure, inizialmente entrambe aperte. Il sistema di fatto "ricorda" lo stato iniziale e ci permette di verificare che, anche se l'impostazione dell'esperimento è cambiata, l'informazione iniziale si è conservata. Ancora una volta emerge un risultato relativo all'entropia la quale dipende da una superficie bidimensionale che, in qualche modo, nasconde un volume: nella fattispecie lo spazio tridimensionale che si trova tra le fenditure e lo schermo. In sostanza si ripresenta un principio olografico in ambito quantistico. La tridimensionalità non è l'unica caratteristica interessante degli ologrammi: se l'ologramma di una mela viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser, si scopre che ciascuna metà contiene ancora l'intera immagine della mela. Anche continuando a dividere le due metà, vedremo che ogni minuscolo frammento di pellicola conterrà in sé (-gramma) sempre una versione più piccola, ma intatta, di tutte le informazioni dell'intera (olo-) immagine. Si riscontra pertanto una proprietà di self - similarità della figura ottenuta. E' interessante notare che tale proprietà è tipica dei frattali. In una mia altra pubblicazione, sempre su questa rivista, dimostrai che, partendo dalle immagini bidimensionali delle mappe dell'universo neonato inviate dal satellite Planck, le micro perturbazioni termiche presenti ad un'epoca di circa 380000 anni dopo il big bang, mostravano la stessa dimensione frattale delle strutture cosmiche che si sarebbero poi andate a formare nello spazio tridimensionale. Spingendoci oltre, possiamo notare come queste stesse strutture formate da ammassi e superammassi di galassie mostrino un'impressionante somiglianza con la conformazione delle cellule cerebrali di un uomo (Fig.6), al punto da apparire quasi indistinguibili. Il cervello umano contiene oltre 10^11 neuroni, stesso ordine di grandezza del numero di galassie stimato nell'universo osservabile. Molti di tali neuroni hanno migliaia di connessioni con altri neuroni esattamente come avviene per le galassie a livello cosmologico con una serie di filamenti di collegamento, tenendo comunque presente che un ammasso galattico è circa 10^28volte più grande del soma (parte centrale) di un neurone. Una sorta di principio olistico in cui sembra che, sia a livello microscopico che a livello macroscopico, ogni frammento dell'universo abbia in sé l'immagine del "tutto", in buona sostanza come se tutto facesse parte di un unico grande ologramma in cui tutto compenetra tutto. Sebbene la natura umana cerchi di categorizzare, classificare e suddividere i vari fenomeni, ogni suddivisione risulterebbe necessariamente artificiale e tutta la natura non sarebbe altro che una immensa rete ininterrotta di informazioni. |

|

Post n°2249 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

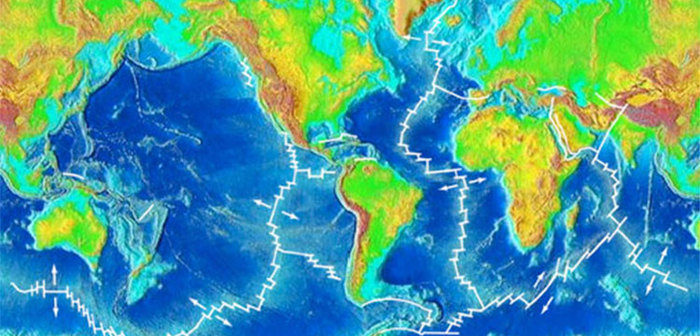

Fonte: Le Scienze Ecco come le maree possono innescare i terremoti lungo le dorsali oceaniche. A indurre il movimento della faglia "sarebbe infatti la camera magmatica che respira, si espande e contrae per via delle maree" Dopo anni di ricerche e' arrivata la conferma che i terremoti che avvengono lungo le dorsali oceaniche sono collegati alle maree. A spiegare il meccanismo, rimasto un mistero per decenni, i ricercatori della Columbia University sulla rivista Nature Communications. A indurre il movimento della faglia "e' infatti la camera magmatica che respira, si espande e contrae per via delle maree", spiega Christopher Scholz, coordinatore dello studio insieme a Yen Joe Tan. Da tempo si era capito che i terremoti lungo queste montagne sottomarine che si trovano sul ciglio delle placche tettoniche sono collegate alle maree, ma nessuno era riuscito a capire perche' i terremoti avvenissero nella fase di bassa marea, visto che secondo le teorie attuali questi terremoti avrebbero dovuto verificarsi con l'alta marea. Per risolvere il mistero, gli studiosi hanno studiato l'Axial Seamount, il vulcano sottomarino che si trova nella Dorsale di Juan de Fuca nell'oceano Pacifico, che si risveglia ogni dieci anni e sulla quale sono stati raccolti molti dati. E' stato possibile cosi' individuare una componente che nessuno aveva considerato prima: la camera magmatica del vulcano, cioe' una tasca morbida e pressurizzata sotto la superficie. Quando la marea e' bassa, c'e' meno acqua sulla cima della camera, che cosi' si espande. Quando si gonfia, tira le rocce vicine, forzando il blocco inferiore a scivolare sopra la faglia, causando cosi' il terremoto. Tenendo traccia dei terremoti e della pressione sulla faglia, i ricercatori hanno capito che anche la piu' minuscola tensione puo' innescare un terremoto. La forza che genera il fenomeno puo' essere scatenata in molti modi, come le onde sismiche di un altro terremoto |

|

Post n°2248 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze 10 febbraio 2017

L'analisi dei fossili di oltre 7000 specie di equini estinti e viventi mostra che gli eventi di proliferazione di nuove specie sono stati stimolati dalle migrazioni degli animali. Cade così l'ipotesi che fosse la comparsa di nuovi tratti a stimolare la colonizzazione di nuovi spazi. L'evoluzione dei cavalli è stata guidata in primo luogo dalle loro migrazioni. A stabilirlo è uno studio condotto da ricercatori del Museo di scienze naturali di Berlino e del Museo di storia naturale di Madrid nel quale Juan L. Cantalapiedra e colleghi che hanno analizzato le caratteristiche fossili di 138 specie equine rappresentative di un albero evolutivo che copre circa 18 milioni di anni. Lo studio è illustrato su "Science". di evoluzione e la diversificazione dei tratti all'interno di una specie - diversificazione che alla fine puo condurre alla comparsa di una specie nuova - è un dato assodato. Tuttavia, di fronte a fenomeni di forte moltiplicazione delle specie non è sempre chiaro se si sono evoluti prima i nuovi tratti che hanno facilitato la dispersione in nuovi ambienti, o se al contrario è stata la dispersione in nuovi ambienti a guidare lo sviluppo di nuovi tratti, e quindi la speciazione. Le tre specie di Hipparion nell'immagine, che 8 milioni di anni fa convissero nella penisola iberica, esemplificano l'elevata diversità di dimensioni che ha caratterizzato la storia evolutiva degli equini (Cortesia Mauricio Antón)Cantalapiedra e colleghi hanno cercato di valutare i tassi di specia- zione (ossia di nascita di nuove specie) di ognuno dei lignaggi in cui possono essere suddivise le 7131 specie di equini prese in esame (circa il 95 per cento delle quali estinte). I ricercatori si sono concentrati in particolare sulle dimensioni del corpo e la dimensione e complessità dei denti, un tratto particolar- mente importante perché l'evoluzione di denti più grandi, per esempio, può permettere ai cavalli di nutrirsi con tipi di vegetazione precedentemente preclusi. mostrato che la spinta alla diversificazione in questi due tratti ricorre più volte nel corso dell'evoluzione degli equini, ma che queste spinte non sono correlate a una rapida evoluzione di nuove specie. della storia evolutiva di questi animali la moltiplicazione delle specie si è sistematica- mente impennata poco dopo la loro disper- sione geografica in nuove regioni dell'Eurasia e dell'Africa, per poi raggiungere un plateau e quindi rallentare. |

|

Post n°2247 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze 05 aprile 2019 I fossili raccontano l'inizio della catastrofe che cancellò i dinosauri

Un deposito di fossili scoperto negli Stati Uniti, a 3000 chilometri dal punto in cui cadde l'asteroide che 66 milioni di anni fa portò all'estinzione dei dinosauri, ha permesso di ricostruire che cosa accadde nei minuti immediatamente successivi all'evento, quando le scosse sismiche dovute all'impatto rovesciarono sulla terraferma le acque del mare interno che occupava la parte centrale del Nord America paleontologiascienze della terra Un eccezionale deposito fossilifero scoperto negli Stati Uniti, nello stato del North Dakota, ha permesso di ricostruire con una straordinaria risoluzione temporale gli eventi catastrofici che avvennero 66 milioni di anni fa nei minuti successivi all'impatto con la Terra dell'asteroide che, caduto in corrispondenza di Chicxulub, nel Messico meridionale, portò alla fine dei dinosauri. non lontano dalla cittadina di Bowman, il deposito è un vero e proprio cimitero fossile di massa. È stato scoperto nel 2013 da ricercatori diretti da Robert A. DePalma, dell'Università del Kansas, e Jan Smit, della Vrije Universiteit di Amsterdam, che ora hanno pubblicato i risultati di una loro analisi sui "Proceedings of the National Academy of Sciences". che quarant'anni anni fa circa, insieme al padre Luis Alvarez, premio Nobel per la fisica nel 1988, ipotizzò per la prima volta che l'estinzione dei dinosauri fosse stata causata da un asteroide. Raffigurazione dell'onda di tsunami generata nel mare interno del Nord America dalle onde sismiche provocate dall'impatto dell'asteroide, a 3000 chilometri di distanza (Cortesia Robert DePalma)Alla luce della datazione e dell'enorme quantità di fossili - prevalentemente pesci, ma anche resti di un mosasauro (un rettile marino), di un triceratopo, di piccoli mammiferi e di conifere - fin dalla sua scoperta il deposito era stato collegato all'evento di Chicxulub; ora il collegamento è stato confermato dalla presenza di strati di roccia con un elevato tenore di iridio, un elemento chimico rarissimo sulla Terra, ma di cui invece sono ricchi gli asteroidi. fittamente accatastata, con una singolare compresenza di pesci d'acqua dolce e di mare, tutti immersi in una matrice di fango, ha subito fatto pensare che gli animali fossero stati travolti da un'immensa onda di tsunami. Un'attenta analisi della successione degli strati di roccia e delle loro caratteristiche ha mostrato che quell'onda di tsunami si era formata localmente, nel mare interno che all'epoca occupava la parte centrale del Nord America; l'onda dunque non era risalita fino a Tanis dal golfo del Messico, circa 3000 chilometri più a sud, dove si era verificato l'impatto dell'asteroide. era stato generato da un'enorme onda sismica stazionaria legata a una sorta di fenomeno di battimento delle onde sismiche provenienti da Chicxulub in seguito al terremoto di magnitudo 10-11.5 provocato dall'impatto del corpo celeste. Secondo i calcoli dei ricercatori, quelle onde sismiche devono essere arrivate a Tanis nel giro di soli dieci minuti, l'altezza dell'onda stazionaria deve essere stata compresa fra i 10 e i 100 metri e quella del muro d'acqua abbattutosi sulla terraferma, esponendo parte del fondale marino, fra i due e i 10 metri. I pesci fossili accatastati uno sopra l'altro sono stati gettati sulla terraferma dall'onda di tsunami, dove sono rimasti intrappolati nel fango e nella sabbia dopo che l'onda si è ritirata. (Cortesia Robert DePalma)Il fatto che il fondale sia stato esposto è provato dalla presenza di particolari cavità a imbuto provocate dalla ricaduta delle tectiti - sferule di materiale vetroso proiettate in aria dalla polverizzazione dell'asteroide - che non avrebbero lasciato quei segni se il fondale fosse stato coperto dall'acqua. Molte di queste sferule sono state ritrovate anche nelle branchie di moltissimi pesci fossili, aspirate dagli animali mentre venivano travolti dalla catastrofe. |

|

Post n°2246 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze EVOLUZIONE MICROBIOLOGIA FISICA TEORICA ARCHEOLOGIA POLITICHE DELLA RICERCA 11 giugno 2019 Comunicato stampa Piante: scoperta proteina che genera resistenza alla siccitàFonte: Università degli studi di Padova © victimewalker/iStock Si chiama cMCU ed è in grado di regolare il flusso di ioni calcio nell'organello deputato alla fotosintesi PIANTE CLIMARiso e grano resistenti alla siccità? Un futuro possibile grazie a un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova che ha identificato una nuova proteina che ha un ruolo fondamentale nella risposta delle piante agli stimoli esterni. Il cloroplasto è l'organello deputato alla fotosintesi ed è fondamentale per la vita delle piante. L'importanza del cloroplasto risiede anche nel suo ruolo emergente di sensore delle condizioni ambientali avverse. Come il mitocondrio, anche il cloroplasto necessita di interloquire con il nucleo per concertare quelle risposte, fisiologiche o indotte, che permettono alle cellule e all'organismo intero di crescere e riprodursi. Questo processo si chiama "segnalazione retrograda": l'organello segnala al nucleo che è avvenuta una variazione nelle condizioni esterne e così la cellula può regolare i geni che permettono un'adeguata risposta. Come il cloroplasto riesca a comunicare con il nucleo è ancora in gran parte ignoto. Lo ione calcio (Ca2+) è noto per la sua funzione di messaggero intracellulare, non solo negli animali ma anche nelle piante. I cloroplasti contengono un'alta concentrazione di ione calcio, anche se per lo più in forma complessata e non libera. Si ritiene che i cloroplasti fungano da ac- cumulatori dello ione calcio, che al momento appropriato viene rilasciato nel citoplasma. Tuttavia, le proteine canale responsabili di tali spostamenti rimangono a tutt'oggi sconosciute. I ricercatori hanno identificato una nuova proteina che appartiene alla famiglia MCU (uniporto di calcio del mitocondrio) e chiamata cMCU. Questa proteina di membrana funge da canale ionico che media il flusso di ioni calcio nel cloroplasto in vivo. Utilizzando tecniche di biochimica e biofisica, i gruppi delle prof.sse Ildikò Szabò e Laura Cendron (Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova) hanno caratterizzato le proprietà strutturali e la localizzazione intracellulare di questa proteina nella "pianta modello" Arabidopsis thaliana (pianta autunnale comune- mente detta "arabetta"). Utilizzando dei saggi in vitro ed un modello batterico hanno dimostrato la capacità di cMCU di veicolare il trasporto dello ione calcio. Lo studio A chloroplast-localized mitochondrial calcium uniporter transduces osmotic stress in Arabidopsis è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature Plants». Quando le piante percepiscono una carenza d'acqua nel terreno mettono in atto dei meccanismi di difesa. Tra questi la chiusura degli stomi (piccole aperture sulla superficie delle foglie, che permettono gli scambi gassosi con l'aria) per ridurre la perdita d'acqua per traspirazione. Utilizzando tecniche di biologia molecolare e cellulare è stato possibile dimostrare che, in assenza della proteina cMCU, le piante hanno un difetto nella regolazione della chiusura degli stomi. Questa alterazione è visibile solo quando i cloroplasti sono funzionali e quindi il mec- canismo, studiato in dettaglio in collaborazione con la prof.ssa Elide Formentin (Dip. Biologia), è dipendente dai cloroplasti. Una conseguenza della mancata espressione del gene che codifica la proteina cMCU è un'alterata apertura degli stomi che permette una riduzione della perdita d'acqua durante la siccità e che aiuta le piante a sopravvivere a prolungati periodi di carenza idrica. I risultati di questa ricerca aprono nuovi orizzonti allo studio della resistenza delle piante alla siccità. In un prossimo futuro è ipotizzabile lo sfruttamento del meccanismo qui scoperto per ottenere piante di interesse agrario, come grano o riso, più resistenti allo stress idrico. «L'identificazione molecolare dell'uniporto del calcio nei sistemi di mammiferi avvenuta sempre nell'Ateneo patavino nel 2011 dal gruppo del Prof. Rosario Rizzuto in collaborazione con noi, ha permesso lo studio di questa proteina importante anche in altri sistemi - dice la professoressa Ildikò Szabò, docente di Biochimica e Coordinatore del Corso di Dottorato in Bioscienze -. Con sorpresa, uno dei sei membri di questa famiglia presenti nelle piante, è stato localizzato nel cloroplasto, dove svolge un ruolo importante nella segnalazione fra l'organello e il nucleo. I risultati ottenuti aprono moltissime domande di importanza cruciale nella fisiologia vegetale e possibilmente porteranno a implicazioni rilevanti per l'agricoltura». «Questo studio contribuisce a chiarire il ruolo del cloroplasto nella complessa rete di segnalazione mediata dal calcio nella cellula vegetale, ambito di cui mi occupo da molti anni - spiega Lorella Navazio, docente di Botanica e Vice Prefetto del Centro di Ateneo Orto Botanico -. Partendo da una ricerca biologica di base, i risultati ottenuti in questo lavoro aprono interes- santi prospettive per potenziali risvolti applicativi, mirati all'ottenimento di piante più resistenti agli stress ambientali. Emerge con sempre maggiore evidenza l'importanza della ricerca sulle piante, in considera- zione della loro estrema rilevanza per la vita dell'uomo, per la sua nutrizione, salute, benes- sere in senso lato». «Lo studio di proteine trasportatrici, mirato a determinarne attività e proprietà strutturali, è di fondamentale importanza per comprendere quali caratteristiche consentano loro di svolgere la propria funzione e come siano finemente regolate, per rispondere alle diverse condizioni che la cellula sperimenta - dice Laura Cendron, Ricercatrice di Biochimica -. I meccanismi molecolari orchestrati da proteine di questo tipo in risposta a stimoli esterni si traducono in segnali di straordinaria efficacia e complessità. Il lavoro svolto dal nostro team di ricerca porta un importante contributo nella comprensione di come un organello fondamentale della cellula vegetale quale il cloroplasto, sede della fotosintesi, interloquisca con le altre componenti cellulari ed adatti le proprie attività grazie anche a proteine trasportatrici quali cMCU.» «Prima d'ora non era chiaro il ruolo del calcio contenuto nei cloroplasti. Si pensava fosse solo un luogo per accumularlo - spiega Elide Formentin, Ricercatrice di Fisiologia Vegetale -. Oggi sappiamo grazie alla nostra ricerca che esso è necessario per la pianta quando si trova in condizioni avverse che possono portare alla disidratazione e alla morte. Sarà interessante studiare lo stesso meccanismo in piante di interesse agrario, come il riso o il grano, per cercare soluzioni alla perdita di produt- tività dovuta all'inasprimento delle condizioni climatiche». |

|

Post n°2245 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze La scoperta di vasellame databile al Neolitico nei pressi dei caratteristici crannogobbliga gli archeologi a ridatare molto prima di quanto si pensasse questi particolari siti della Britannia preistorica di Erin Blakemore

Un sub mostra un vaso del Neolitico (Unstan ware, 3500 a.C. circa) scoperto nei pressi di un crannog, un'isola artificiale, costruita nel loch scozzese di Arnish. Fotografia di C. Murray. Quando si tratta di studiare la Britannia del Neolitico (4000- 2500 a.C.) c'è sempre da aspettarsi una dose di mistero archeologico. Dato che gli agricoltori del Neolitico esistevano da ben prima che la scrittura si affermasse nelle isole britanniche, le uniche testimonianze delle loro vite sono rappresentate dagli oggetti che ci hanno lasciato. E se è vero che ci hanno lasciato monumenti la cui realizzazione è stata impegnativa - come ad esempio Stonehenge o i cerchi di pietre delle Orcadi - le loro pratiche culturali e il loro modo di vivere questi luoghi rimangono in larga parte ignoti. Ora pare che ci potrebbe essere un nuovo genere di monumenti del Neolitico del tutto nuovi per gli archeologi e la cui comprensione potrebbe essere un vero grattacapo: i crannog. crannog costellano centinaia di laghi scozzezi (loch) ed i rlandesi (vedi foto in basso). Sino ad ora i ricercatori ritenevano che fossero state realizzate dai popoli dell'Età del Ferro (800-43 a.C.) per ottenere strade rialzate e ricoveri nel centro degli specchi d'acqua. suggerisceche, perlomeno alcuni di questi circa 600 crannog scozzesi, siano molto, ma molto, più antichi, di circa 3 mila anni, risalirebbero quindi al Neolitico. E, cosa ancora più notevole, la scoperta, consentendoci di retrodatare i crannog a un passato molto più lontano, ci mostra un tipo di comportamenti che non sospettavamo potesse risalire a questa fase preistorica. era stata già avanzata negli anni '80 quando gli archeologi impegnati negli scavi di un'isolotto dell'Età del Ferro in un loch della Scozia settentrionale si resero conto che il sito risaliva in realtà al Neolitico. Successivamente altri scavi non avevano però portato nessuna altra nuova prova a sostegno di questa ipotesi. sub ha scoperto vasellame chiaramente risalente al Neolitico attorno a dei crannog delle Ebridi Esterne. I responsabili del locale museo e gli archeologi si sono uniti alle ricerche arrivando ad individuare cinque isolotti realizzati artificialmente risalenti al Neolitico, una certezza quest'ultima acquisita grazie alle datazioni al radiocarbonio eseguite sul vasellame e sul legname scoperto nei pressi delle rive delle strutture artificiali. l'individuazione di tracce di vita sui crannog nel periodo Neolitico. L'acqua che le circonda racconta una storia diversa. Per gli archeologi, soliti trovare solo frammenti di vasellame vecchio di oltre seimila anni, lo stato di conservazione dei resti pressoché intatti risalenti al Neolitico scoperti sott'acqua nei pressi dei crannog è "stupefacente", dice Duncan Garrow, professore associato di archeologia alla University of Reading e coautore dello studio. "Non ho mai visto nulla di simile nell' archeologia britannica", dice. "Sembra quasi che questa roba sia stata gettata in acqua". buttare in acqua il loro "servizio buono"? Al riguardo è possibile formulare solo delle ipotesi sul perché venissero realizzati i crannog, su come venissero usati e su perché siano diventati dei depositi di vasellame. pietra: 1) Arnish; 2) Bhorgastail; 3) Eilean Domhnuill; 4) Lochan Duna; 5) Loch an Dunain; 6) Langabhat. Fotografia di Getmapping Plc feste o per dei riti religiosi e sociali, o per entrambe le cose. Vicki Cummings, una esperta di monumenti del Neolitico della University of Central Lancashire che non ha preso parte allo studio, sostiene che i crannog sembrano essere qualcosa di estraneo dalla vita quotidiana del Neolitico (sono collocate lontano dagli insediamenti abitativi) e dai suoi riti funebri ( mancano sia tombe che resti umani), costruite con grandi massi, ma i crannog erano diversi da tutti gli altri insediamenti o monumenti. "Che senso ha impiegare un sacco di tempo per sistemare delle pietre dentro a un loch?", si chiede Cummings, sottolineando che alcuni dei massi usati per costruire i crannog pesavano circa 250 chili. che li circonda potrebbe indicare la pratica di rituali che segnavano le fasi di passaggio della vita, come ad esempio dall'infanzia alla maturità. ancora da scoprire? Solo circa un 20% dei crannog scozzesi è stato datato in maniera scientifica. Cole Henley, un ex archeologo specializzato nei monumenti del Neolitico, avverte che è prematuro dare per scontato che ne esistano altri simili, magari in Irlanda. "Fare estrapolazioni è rischioso", dice. Loch Langabhat (in basso). Fotografia di F. Sturt all'inizio e il suo gruppo pensa di portare avanti indagini più vaste, così da poter datare ulteriori crannog delle Ebridi Esterne. Visti i costi di questi accertamenti scientifici e subacquei è improbabile però che si riesca a esaminare la grande quantità di crannog esistenti in tempi rapidi. riconsiderare ciò che ritenevamo di sapere sino ad oggi". Non sarà facile. "Dobbiamo avere l'apertura mentale necessaria quando andiamo in cerca di siti risalenti a questa epoca", aggiunge Cummings. "Potrebbero trovarsi nei luoghi più bizzarri". Nuovi siti neolitici potrebbero essere sepolti sotto quelli che gli archeologi hanno sempre pensato fossero crannog dell'Età del Ferro o medievali, oppure essere in bella vista nel bel mezzo di un loch scozzese spazzato dal vento. (13 giugno 2019) |

|

Post n°2244 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze Un'enorme "Zona Morta" sta per formarsi nel Golfo del Messico: provocherà una strage di animali A causa dei fertilizzanti e di altri inquinanti ricchi di fosforo e nitrati trasportati dal Mississippi, nel cuore del Golfo del Messico questa estate si formerà una Zona Morta grande come la Toscana. Si tratta di un'area priva del tutto o quasi di os- sigeno, nella quale moriranno tutti gli animali che non riusciranno a fuggire. di Andrea Centini Nel cuore del Golfo del Messico questa estate si formerà una delle peggiori "Zone Morte" mai documentate, con un'estensione stimata di circa 20mila chilometri quadrati, più o meno quanto la Toscana o l'Emilia Romagna. La Zona Morta - o zona ipossica - è un'area che, a causa dell'inquinamento prodotto dall'uomo, perde del tutto o quasi l'ossigeno al suo interno, condannando a morte tutti gli animali che vi si trovano e che non riescono a fuggire altrove. Estate drammatica. A stimare le colossali dimensioni della Zona Morta del 2019, un fenomeno ciclico che si presenta ogni estate e che varia in dimensioni in base a diversi fattori, è stata l'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA), l'agenzia federale statunitense che si occupa di oceanografia e fenomeni meteorologici e climatici. Come indicato, si tratta di una stima, e il dato finale potrebbe essere ben peggiore. L'estensione media degli ultimi anni è stata di circa 15mila chilometri quadrati, ma nel 2017 è stato registrato il record negativo di 23mila chilometri; quella di quest'anno, se le stime saranno confermate, sarà la seconda peggiore in assoluto.

Le Zone Morte si formano a causa del riversa- mento di sostanze inquinanti nel mare trasportate dai fiumi, principalmente nitrati e fosforo. Questi nutrienti sono legati soprattutto alle acque reflue ricchissime di fertilizzanti delle aziende agricole e degli allevamenti, ma anche di quelle cittadine, che vengono tutte trascinate fino al mare. La Zona Morta del Golfo del Messico è innescata dal Mississippi, un fiume inquinatissimo poiché circondato da un numero enorme di attività ad elevato impatto ambientale. Nel solo mese di maggio si stima che nel Golfo del Messico il fiume abbia riversato 156mila ton- nellate di nitrato e 25.300 tonnellate di fosforo, un quantità superiore alla media rispettivamente del 18 percento e del 49 percento. Ciò è dovuto alle abbondanti e costanti piogge che si sono abbattute sul Midwest americano nelle ultime settimane, che hanno letteralmente saturato il Mississippi di inquinanti. Proprio per queste circostanze le dimensioni della Zona Morta del 2019 potrebbero essere sottistimate. Come nasce una Zona Morta? Le sostanze inquinanti quando giungono al mare determinano una vera e propria esplosione di alghe, che quando muoiono producono una gigantesca massa putrescente sul fondale marino. Il processo di decomposizione delle alghe strappa l'ossigeno dall'acqua e trasforma l'ambiente circostante nel deserto di un pianeta alieno. Tutti i pesci, i crostacei, le stelle marine e gli altri invertebrati che non riescono a sfuggire finiscono per morire soffocati, alimentando questo turbine di morte e desolazione. Tutto ciò provoca anche immensi danni economici al settore della pesca, facendo schizzare alle stelle il prezzo di prodotti come i gamberetti. L'obiettivo delle autorità americane è quello di ridurre a 5mila chilometri quadrati l'estensione della Zona Morta nel 2035, ma il traguardo, con queste premesse, sembra ancora lontanissimo. |

|

Post n°2243 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze 31 gennaio 2019 Le tante occupazioni della grotta di Denisova

Denisoviani e Neanderthal hanno occupato a più riprese la grotta che si trova nel sud della Siberia e che ha dato il nome alla specie umana denisoviana, ormai estinta, strettamente imparentata proprio con i neanderthaliani. Lo hanno stabilito due studi che hanno datato l'enorme mole di resti fossili disponibili scoperti a Denisova. antropologiaNeanderthalarcheologia La grotta di Denisova, in una valle delle montagne di Altai, nella Siberia del sud, è un sito fondamentale per capire la presenza delle varie specie di Homo in Asia. Ora su "Nature", due articoli hanno ricostruito, grazie a nuove indagini strumentali, l'alternarsi delle diverse specie umane nell'occupazione della grotta nel corso dei millenni. a Denisova è quanto mai complessa, poiché riguarda un arco temporale estremamente ampio, che copre sia il Paleolitico medio, tra 340.000 e 45.000 anni fa, sia la parte iniziale del Paleolitico superiore, tra 45.000 e 40.000 anni fa. Alcuni manufatti trovati nella grotta di Denisova e analizzati nello studio: si distinguono ossa appuntite e denti perforati. (Credit: Katerina Douka)La scoperta di manufatti ornamentali antichi, come pendagli fatti di ossa, e altri oggetti di avorio di mammut erano stati attribuiti inizialmente a H. sapiens. Ma la svolta nelle ricerche archeologiche è venuta nel 2010, quando l'analisi del DNA di reperti ossei del Paleolitico medio hanno identificato un ominide appartenente a un ramo filogenetico diverso da quello di H. sapiens, probabilmente vicino ai Neanderthal dal punto di vista evolutivo e chiamato Uomo di Denisova. Le stesse analisi del materiale genetico antico hanno dimostrato la presenza di Denisova e di Nenderthal durante il Paleolitico medio, mentre non sono stati riscontrati segni della presenza di H. sapiens. Roberts, dell'Università di Wollongong, in Australia, e colleghi presentano ora i risultati della datazione di 103 depositi di sedimenti che vanno da 300.000 a 20.000 anni fa, insieme con i resti di 27 specie di grandi vertebrati, 100 specie di piccoli vertebrati, soprattutto mammiferi e pesci, e 72 specie di piante. L'analisi di questi reperti è stata effettuata con una tecnica che misura l'ultima volta che alcuni minerali sono stati esposti alla luce solare. intorno alla grotta di Denisova, che è variato notevolmente nel corso del tempo, passando dall'essere prevalentemente una foresta di latifoglie, nelle epoche più calde, a tundra e steppa, nelle epoche più fredde. Infine, gli autori sono arrivati a stime di quando i Denisoviani (o Denisova) occuparono la grotta: si tratta di un periodo compreso tra 287.000 e 55.000 anni fa, mentre per i Neanderthal varia tra 193.000 e 97.000 anni fa. Planck-Institut per la scienza della storia umana a Jena, in Germania, e colleghi si sono concentrati sui reperti trovati negli strati risalenti al Paeolitico medio e superiore. I loro risultati riguardano, in particolare, 50 nuove datazioni con la tecnica del radiocarbonio, l'analisi con la tecnica di zooarcheologia per spettrometria di massa di più di 2000 fossili, che ha permesso d'individuare tre nuovi frammenti ossei appartenuti a Denisova, e infine l'analisi di tutti i frammenti fossili di Denisova disponibili finora. era presente nella grotta già 195.000 anni fa, mentre i resti più recenti sono datati a un periodo compreso tra 76.000 e 52.000 anni fa. Tutti i fossili relativi ai Neanderthal, invece, sono datati a 140.000-80.000 anni fa, cioè un'epoca intermedia tra le prime e le ultime testimonianze di Denisoviani. fabbricati con denti e punte di freccia fatte di ossa, risalgono a 49.000-43.000 anni fa: si tratta quindi dei più antichi manufatti scoperti in Eurasia nel nord. Secondo quanto scrivono gli autori "sulla base delle attuali prove archeologiche, si può ipotizzare che questi manufatti siano associati alla popolazione Denisova, mentre non si può determinare se esseri umani anatomicamente moderni fossero coinvolti nella loro produzione, poiché non sono mai stati trovati finora fossili di esseri umani moderni né prove genetiche, così antichi nella regione di Altai". |

|

Post n°2242 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze 31 agosto 2012 Homo di Denisova: completato il sequenziamento del DNA

Ricercatori del Max-Planck-Institut durante l'analisi dei campioni (Cortesia Max-Planck-Institut per la Biologia evoluzionistica a Leipzig) Grazie a un nuovo metodo per trattare gli scarsi campioni disponibili, è stato sequenziato il genoma dell'uomo di Denisova, la specie arcaica scoperta pochi anni fa in Siberia. L'analisi ha confermato che una piccola percentuale dei suoi geni è in comune con gli umani moderni, ma secondo i ricercatori l'incrocio non avvenne direttamente bensì attraverso i neanderthaliani(red) antropologiageneticaevoluzione Un frammento di osso di un dito e due molari sono tutto ciò che resta degli uomini di Denisova, una specie arcaica strettamente imparentata con i neandertaliani e con gli umani moderni. Venuti alla luce nel 2008 nella caverna di Denisova, nelle montagne di Altai, in Siberia, i reperti sono stati analizzati approfonditamente da Svante Pääbo e colleghi del Max- Planck-Institut per l'Antropologia evoluzionistica a Lipsia che ne hanno sequenziato interamente il genoma. Science", l'esiguità del campione disponibile ha portato i ricercatori a sviluppare un nuovo metodo per separare le due eliche della molecola di DNA in modo da poter utilizzare ciascuna di esse per il sequenziamento, ottenendo materiale di qualità simile a quella di campioni attuali. raggiunta finora per una specie estinta", ha spiegato Matthias Meyer, che ha partecipato allo studio. "Per la maggior parte del genoma, è possibile determinare le differenze tra i cromosomi ereditati dal padre e quelli ereditati dalla madre". Ciò che resta dell'osso di falange dell'Homo di Denisova (Cortesia Max-Planck-Institut per la Biologia evoluzionistica a Leipzig)Gli studi condotti finora hanno portato a ipotizzare che i resti appartengano a un giovane individuo di sesso femminile vissuto circa 41.000 anni fa, in una regione dove, secondo le attuali conoscenze, nello stesso periodo abitavano sia neanderthaliani sia esseri umani moderni. Proprio la parentela tra le tre specie è uno dei motivi di interesse e di dibattito: come già messo in luce dalle analisi condotte in passato dallo stesso Pääbo sul DNA mitocondriale, con tutta probabilità denisovani, neanderthaliani ed esseri umani moderni avevano un antenato comune. avevano una variabilità genetica assai limitata, un fatto, questo, spiegabile ipotizzando che la loro popolazione sia stata inizialmente poco numerosa e che sia cresciuta via via che si diffondevano in vaste regioni dell'Asia. mostrare variazioni di popolazione simili a quelle dei denisoviani, potrebbe essere un indizio del fatto che è stata uni'unica popolazione originaria dell'Africa a dare origine alle due specie", ha sottolineato Pääbo. Molare distale dell'Homo di Denisova: è il secondo reperto oltre all'osso di falange (Cortesia Max-Planck-Institut per la Biologia evoluzionistica a Leipzig)Il sequenziamento del genoma ha ora ulteriormente confermato la vicinanza genetica con Homo sapiens: i Denisovani sembrano condividere molti più geni con individui della Papua Nuova Guinea che con qualunque altra popolazione studiata. Sud America che nelle popolazioni europee: secondo i ricercatori, questo probabilmente indica che l'incrocio è avvenuto tra gli esseri umani moderni e i neanderthaliani, parenti stretti dei Denisovani, invece di un incrocio diretto con gli stessi Denisovani. alleli consentono infine di trarre alcune conclusioni sui tratti fenotipici dell'Homo di Denisova: con tutta probabilità, la donna aveva la pelle scura, e occhi e capelli castani. completo delle differenze genetiche tra le diverse specie: negli ultimi 100.000 anni, negli esseri umani moderni sono cambiati più di 100.000 singoli nucleotidi, parte dei quali sono implicati nella definizione dell'architettura e del funzionamento del sistema nervoso: l'ipotesi degli studiosi è che con l'emergere di Homo sapiens potrebbero essere cambiati aspetti cruciali della trasmissione sinaptica. |

|

Post n°2241 pubblicato il 22 Giugno 2019 da blogtecaolivelli

Fonte: Le Scienze delle cave da cui provengono i megaliti Dopo le anticipazioni del 2015, il team di archeologi britannici ha pubblicato ora lo studio in cui si dimostra che i grandi blocchi di pietra del sito inglese provengono da cave del Galles distanti 290 chilometri di Nick Romeo

Fotografia di Sofia.D/Your Shot National Geographic Vedi anche Le scoperte fatte da un gruppo di archeologi britannici, rese note in questi giorni attraverso la pubblicazione sulla rivista Antiquity, gettano nuova luce su come alcuni dei monoliti di Stonehenge furono estratti e trasportati nel famoso complesso megalitico.

quanto aveva anticipato in base ai primi risultati acquisiti già nel 2015) ha spiegato di aver trovato prove in abbondanza della presenza di due cave del periodo Neolitico nel Galles da cui provenivano lebluestones, come vengono chiamate le rocce di origine 'non locale' del monumento eretto a Stonehenge circa 5000 anni fa. disposte a formare un ferro di cavallo attorno al quale correva un cerchio di blocchi di arenaria molto più grandi. Studiando e datando i reperti delle cave gli archeologi hanno determinato quando e come le popolazioni preistoriche estrassero per la prima volta queste bluestones. Pembrokeshiresettentrionale, a circa 290 chilometri via terra da Stonehenge. Le bluestones pesano 1-2 ton- nellate e sono alte fino a 2,4 metri. con precise caratteristiche geologiche che corrispondono a quelle del semicerchio interno di Stonehenge. I geologi hanno dimostrato che questa regione del Galles è l'unica nelle isole britanniche che contiene il particolare tipo di roccia, la diabase, di cui sono costituite le bluestones. rampe e piattaforme di terra, legno e carbone bruciato, e un'antica strada interrata che costituiva probabilmente l'uscita dalla cava. ma è stato davvero entusiasmante scoprire le cave vere e proprie" da cui furono estratti i monoliti, spiegò a suo tempo Mike Parker Pearson della University College London, direttore del progetto. "Qui vennero costruite vaste infrastrutture, come appunto piat- taforme, rampe, zone di carico. È ancora possibile vedere i punti in cui vennero inseriti i cunei di legno nelle fessure dell'affioramento". castagne bruciate trovate sul sito inquadrano l'attività neolitica nella cava fra i 5.400 e i 5.200 anni fa. I ricercatori ritengono che Stonehenge non sia stata costruita prima del 2.900 a.C. Ciò solleva un interrogativo: cosa è successo ai monoliti durante quei 3-5 secoli trascorsi dall'estrazione? tempi delle prime scoperte del 2015. "È piuttosto improbabile che siano serviti cinque secoli per trascinare le rocce dalle cave fino a Stonehenge; è più credibile invece che le bluestones siano state prima utilizzate per un monumento nella zona, e poi 'smontate' e trascinate nel Wiltshire". quegli operai preistorici. "Bastava infatti inserire cunei di legno nelle fessure dell'affioramento e lasciare che le piogge li gonfiassero, spaccando la roccia e creando delle colonne naturali che venivano calate su piattaforme di terra. Da lì i monoliti venivano poi trascinati fuori dalla cava", spiega Josh Pollard della University of Southampton. Stonehenge. Spostare monoliti di due tonnellate per quasi 300 chilometri fu certamente un'impresa straordinaria, ma altri casi avvenuti in India dimostrano che pietre di quelle dimensioni possono essere spostate su graticci di legno da gruppi non superiori alle 60 persone. ingegnosità. La stretta via d'uscita - larga solo circa 180 centimetri - non consentiva l'uso di tronchi su cui far rotolare le pietre. Gli archeologi ritengono che gli operai neolitici usasssero una combinazione di funi, leve e di fulcri per posizionare i monoliti su una serie di slitte di legno su sui venivano poi fatti scivolare. costituita da carne, il suolo estremamente acido del sito non ha consentito la conservazione di ossa o palchi. Gli archeologi però hanno trovato resti di castagne arrostite, uno 'spuntino' tipico del Neolitico. Secondo Parker Pearson, nella cava lavorava un gruppo costituito da almeno 25 persone, che probabilmente arrivavano ogni giorno nel sito estrattivo da vari insediamenti nei dintorni. da un fondo di ricerca National Geographic Science and Exploration. |

AREA PERSONALE

MENU

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.