La dimensione marxiana dell’anarchismo

Blog di valorizzazione del pensiero di Karl Marx e della tradizione critica e libertaria che vi fa riferimento

Marx ai tempi de Il signor Vogt. Appunti di biografia intellettuale (1860-1861)

Marcello Musto

I. Vicissitudini editoriali delle opere di Marx ed Engels

A dispetto dell’enorme diffusione degli scritti e dell’ampia affermazione delle loro teorie, Marx ed Engels rimangono ancora privi di un’edizione integrale e scientifica delle proprie opere.

La prima ragione di questo paradosso va ricondotta all’incompiutezza e alla frammentarietà dell’opera di Marx, della quale, escludendo gli articoli giornalistici editi nel quindicennio 1848-1862, i lavori pubblicati furono relativamente pochi se comparati ai tanti realizzati solo parzialmente o all’imponente mole di ricerche svolte. A testimoniarlo fu lo stesso Marx che, quando nel 1881, in uno dei suoi ultimi anni di vita, fu interrogato da Karl Kautsky circa l’opportunità di un’edizione completa delle sue opere, rispose: «queste dovrebbero prima di tutto essere scritte». In secondo luogo, sulla pubblicazione dei lavori dei due autori hanno influito le vicende del movimento operaio, che troppo spesso hanno ostacolato, anziché favorito, l’edizione dei loro testi.

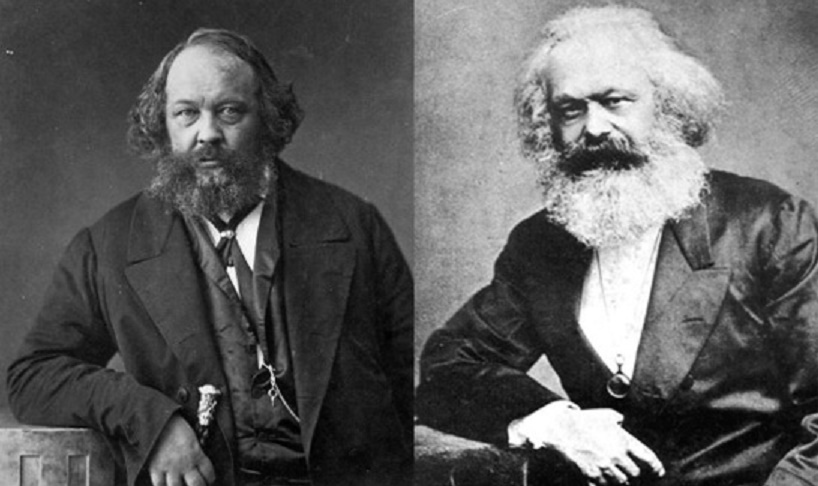

Il primo tentativo di pubblicare tutti gli scritti di Marx ed Engels risale agli anni Venti, quando David Borisovič Rjazanov, noto studioso e conoscitore di Marx nonché direttore dell’Istituto Marx-Engels nella neonata repubblica dei Soviet, ne avviò la pubblicazione in lingua originale attraverso la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Tuttavia, a causa delle epurazioni dello stalinismo che s’abbatterono anche sugli studiosi dell’istituto – lo stesso Rjazanov fu destituito e condannato alla deportazione nel 1931 –, il progetto venne interrotto nel 1935 e dei 42 volumi inizialmente previsti ne furono dati alle stampe soltanto 12 (in 13 tomi). Ancora in Unione Sovietica, dal 1928 al 1947, fu pubblicata la prima edizione in russo: la Sočinenija (opere complete). Ad onta del nome, essa riproduceva solo un numero parziale di scritti; ma, con i suoi 28 volumi (in 33 tomi), costituì per l’epoca la raccolta quantitativamente più consistente dei due autori. La seconda Sočinenija, invece, apparve tra il 1955 e il 1966 in 39 volumi (42 tomi).

Dal 1956 al 1968 nella Repubblica Democratica Tedesca, per iniziativa del Comitato Centrale della SED, furono stampati i 41 volumi (in 43 tomi) dei Marx Engels Werke (MEW). Tale edizione, però, tutt’altro che completa, era appesantita dalle introduzioni e dalle note che, concepite sul modello dell’edizione sovietica, ne orientavano la lettura secondo la concezione del «marxismo-leninismo». Ciò nonostante, essa costituì la base di numerose edizioni analoghe in altre lingue tra cui anche le Opere italiane, le quali non furono mai completate e apparvero solo in 32 dei 50 volumi previsti.

Il progetto di una «seconda» MEGA, che si prefiggeva di riprodurre in maniera fedele e con un ampio apparato critico tutti gli scritti dei due pensatori, rinacque durante gli anni Sessanta. Tuttavia, le pubblicazioni, avviate nel 1975, furono anch’esse interrotte, stavolta in seguito al crollo del blocco dei ‘paesi socialisti’.

Nel 1990, con lo scopo di completare l’edizione storico-critica, diversi istituti in Olanda, Germania e Russia hanno costituito la «Internationale Marx Engels Stiftung» (IMES). Dopo un’impegnativa fase di riorganizzazione, nella quale sono stati approntati nuovi principi editoriali, e dopo il passaggio di casa editrice, dalla Dietz Verlag all’Akademie Verlag, dal 1998 è ripresa la pubblicazione della Marx-Engels-Gesamtausgabe, la cosiddetta MEGA². Questa impresa riveste grande importanza se si considera che una parte ragguardevole dei manoscritti, dell’imponente corrispondenza e dell’immensa mole di estratti e annotazioni che Marx era solito compilare dai testi che leggeva è ancora inedita [1]. Il progetto complessivo, al quale partecipano studiosi che operano in Germania, Russia, Giappone, Stati Uniti, Olanda, Francia e Danimarca, si divide in quattro sezioni: la prima comprende tutte le opere, gli articoli e le bozze escluso Il capitale; la seconda Il capitale e tutti i suoi lavori preparatori a partire dal 1857; la terza l’epistolario; la quarta gli estratti, le annotazioni e i marginalia. Fino ad oggi, dei 114 volumi previsti ne sono stati pubblicati 52 (ben 12 dopo la ripresa del 1998), ognuno dei quali consta di due tomi: il testo più l’apparato, che contiene gli indici e molte notizie aggiuntive (dettagliate informazioni su www.bbaw.de/vs/mega).

Il volume che qui si presenta [2] è l’ultimo edito. Esso include una parte del carteggio intrattenuto tra Marx ed Engels nel corso delle loro vite, nonché quello intercorso tra loro e i tantissimi corrispondenti con i quali furono in contatto. Il numero complessivo delle lettere di questo epistolario è enorme. Ne sono state ritrovate, infatti, oltre 4.000 scritte da Marx ed Engels, di cui 2.500 sono quelle che essi si sono scambiati direttamente, e 10.000 indirizzate loro da terzi. Altre 6.000, inoltre, pur non essendo state tramandate, hanno lasciato testimonianza certa della loro esistenza. In seguito alle nuove linee editoriali adottate nella MEGA², tutte le lettere seguono rigorosamente il criterio della successione cronologica e i volumi non sono più divisi, come per il passato, in due parti distinte, l’una contenente le lettere scritte da Marx ed Engels e l’altra quelle da loro ricevute.

Il testo in esame presenta la corrispondenza intercorsa tra il giugno del 1860 e il dicembre del 1861, periodo che racchiude, essenzialmente, le tortuose vicende relative alla pubblicazione de Il signor Vogt e al violento scontro che vi fu tra questi e Marx. Delle 386 lettere conservate, 133 sono di Marx ed Engels e 253 quelle da essi ricevute – tra queste ben 204 pubblicate per la prima volta. Delle prime 133, 95 sono quelle scambiate reciprocamente tra i due (73 furono scritte da Marx a Engels e 22 da Engels a Marx – dalla ricostruzione del carteggio è però emerso che almeno 17 lettere di Engels a Marx non sono state tramandate). Undici, infine, sono le lettere scritte da Ferdinand Lassalle a Marx.

II. Il Signor Vogt

Rappresentante della sinistra nell’Assemblea nazionale di Francoforte, durante il 1848-1849, Carl Vogt, esule in Svizzera dopo gli anni rivoluzionari, era, al tempo, professore di scienze naturali a Ginevra. Nella primavera del 1859, egli pubblicò il pamphlet Studien zur gegenwärtige Lage Europas, nel quale sostenne il punto di vista bonapartista in politica estera. Nel giugno dello stesso anno, apparve a Londra un volantino anonimo che denunciava gli intrighi di Vogt in favore di Napoleone III, specialmente i tentativi svolti dal primo per corrompere alcuni giornalisti affinché fornissero versioni filo-bonapartistiche degli avvenimenti politici in corso. L’accusa – che come poi si dimostrò fu opera di Karl Blind, giornalista appartenente al mondo della democrazia e scrittore tedesco emigrato a Londra – venne ripresa dal settimanale «Das Volk», al quale collaboravano anche Marx ed Engels, e dalla «Allgemeine Zeitung» di Augusta. Ciò indusse Vogt a promuovere un’azione legale contro il quotidiano tedesco, che non poté confutare la denuncia a causa dell’anonimato nel quale Blind volle restare. Nonostante la querela fosse stata respinta, Vogt fu il vincitore morale dell’intera faccenda. Così, nel pubblicare il resoconto degli avvenimenti (Mein Prozess gegen die Allgemeine Zeitung), egli accusò Marx di essere l’ispiratore di un complotto nei suoi confronti, nonché il capo di una banda che viveva ricattando coloro che avevano partecipato ai moti rivoluzionari del 1848, in particolare minacciando di rivelare i nomi di quanti non avessero provveduto a pagare il prezzo del silenzio [3].

Oltre ad avere una eco in Francia e Inghilterra, lo scritto di Vogt ebbe un significativo successo in Germania e fece un gran chiasso sui giornali liberali: «naturalmente il giubilo della stampa borghese non ha limiti» [4]. La «National-Zeitung» di Berlino ne pubblicò un riassunto in due lunghi articoli di fondo nel gennaio del 1860 e Marx, di conseguenza, querelò il quotidiano per diffamazione. Il «Supremo Tribunale Reale Prussiano», però, ne respinse l’istanza decretando che gli articoli non oltrepassavano i limiti di una critica consentita e che da essi non risultava l’intenzione di offendere. Il sarcastico commento di Marx alla sentenza fu: «Come quel turco che tagliò la testa a un greco, senza aver intenzione di fare del male» [5].

Il testo di Vogt mescolava, con abile maestria, accadimenti veri ad altri completamente inventati, così da poter fare sorgere dubbi sulla reale storia dell’emigrazione tra quanti non erano al corrente di tutti gli avvenimenti. Dunque, per salvaguardare la propria reputazione, Marx si sentì obbligato a organizzare la sua difesa e fu così che, alla fine di febbraio del 1860, cominciò a raccogliere il materiale per un libro contro Vogt. Ciò avvenne utilizzando due strade. Anzitutto, egli scrisse decine di lettere ai militanti con i quali aveva avuto rapporti politici durante e dopo il 1848, al fine di ottenere da loro tutti i documenti possibili riguardanti Vogt [6]. Inoltre, per illustrare al meglio la politica dei principali Stati europei e rivelare il ruolo reazionario di Bonaparte, egli condusse vasti studi sulla storia politica e diplomatica del XVII, XVIII e XIX secolo [7]. Questa ultima parte è senza dubbio la più interessante dello scritto, nonché – insieme con quella che contiene la ricostruzione della storia della «Lega dei Comunisti» – l’unica a conservare valore per il lettore contemporaneo. Ad ogni modo, come accadeva sempre a Marx, i suoi studi aumentarono di molto le dimensioni del libro, che gli «cresceva sotto le mani» [8]. Inoltre, i tempi del suo completamento si prolungarono sempre di più. Infatti, nonostante Engels lo esortasse – «Sii dunque almeno una volta un po’ superficiale per poter uscire a tempo giusto» [9] – e scrivesse a Jenny Marx: «Noi facciamo sempre le cose più stupende, ma facciamo sempre in modo che non escano al tempo giusto, e così cadano tutte a vuoto (…) mi raccomando, di fare il possibile perché si faccia qualcosa, ma subito, per trovare l’editore e perché l’opuscolo sia finalmente pronto» [10], Marx si decise a terminarlo solo in novembre.

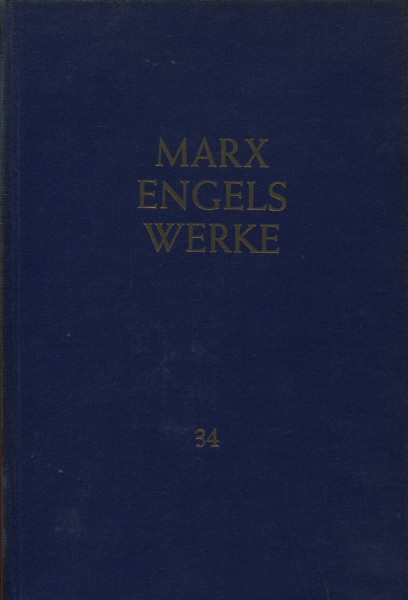

Egli avrebbe voluto intitolare il libro «Dâ-Dâ-Vogt» [11], per richiamare la somiglianza di vedute tra Vogt e il giornalista bonapartista arabo, a lui contemporaneo, Dâ-Dâ-Roschaid. Questi, traducendo i pamphlet bonapartisti in arabo per ordine delle autorità di Algeri, aveva definito l’imperatore Napoleone III «il sole di beneficenza, la gloria del firmamento» [12] e a Marx nulla pareva più appropriato per Vogt che l’epiteto di « Dâ-Dâ tedesco» [13]. Tuttavia, Engels lo convinse a optare per un più comprensibile Herr Vogt (Il signor Vogt).

Ulteriori problemi si manifestarono rispetto al luogo di pubblicazione del libro. Engels, in proposito, raccomandò vivamente di far uscire il libro in Germania: «Bisogna a tutti i costi evitare di stampare il tuo opuscolo a Londra (…) Abbiamo già fatto esperienza centinaia di volte con la letteratura dell’emigrazione, sempre senza nessuna riuscita, sempre denaro e lavoro buttati per niente e per di più la rabbia» [14]. Tuttavia, poiché nessun editore tedesco si rese disponibile, Marx pubblicò il libro a Londra presso l’editore Petsch e ciò fu possibile, per giunta, solo grazie a una raccolta di denaro per pagarne le spese. Engels commentò che sarebbe stato «preferibile stampare in Germania e bisognava assolutamente riuscirci (…) un editore tedesco (…) ha ben altra forza per spezzare la cospiration du silence» [15].

La confutazione delle accuse di Vogt tenne impegnato Marx per un anno intero, costringendolo a tralasciare del tutto i suoi studi economici che, secondo il contratto stilato con l’editore Duncker di Berlino, avrebbero dovuto proseguire con il seguito di Per la critica dell’economia politica, pubblicata nel 1859. A quanto pare, la frenesia che lo aveva pervaso durante questa vicenda contagiò anche coloro che gli erano più vicino. La moglie Jenny trovava Il signor Vogt una fonte di «piacere e diletto senza fine»; Engels affermò che l’opera era «certamente il migliore lavoro polemico che [egli avesse] scritto finora» [16]; Lassalle salutò il testo come «una cosa magistrale in tutti i sensi» [17]; Wilhelm Wolff, infine, disse: «è un capolavoro dall’inizio alla fine» [18].

In realtà, per poter essere compreso oggi in tutte i suoi riferimenti e allusioni, Il signor Vogt richiede un ampio commento. Inoltre, tutti i principali biografi di Marx sono stati unanimi nel considerare questa opera come un notevole spreco di tempo ed energie. Nel ricordare come diversi conoscenti di Marx avessero tentato di dissuaderlo dall’intraprendere questa impresa, Franz Mehring affermò come «si sarebbe tentati di desiderare che egli avesse dato ascolto a queste voci [poiché] essa ostacolò (…) la grande opera della sua vita (…) a causa del costoso dispendio di forza e tempo che inghiottì senza reale guadagno» [19]. Di analogo parere, nel 1929, Karl Vorländer scrisse: «Oggi, dopo due generazioni, si può a ragione dubitare se valesse la pena sprecare, in questa miserabile faccenda, durata quasi un anno, tanto lavoro spirituale e tante spese finanziarie per scrivere un opuscolo di 191 pagine redatto con brillante arguzia, con motti e citazioni da tutta la letteratura mondiale (Fischart, Calderon, Shakespeare, Dante, Pope, Cicerone, Boiardo, Sterne, e dalla letteratura medio-alto tedesca), nel quale egli si scagliava contro l’odiato avversario» [20]]. Anche Nikolaevskij e Maenchen-Helfen biasimarono il fatto che: «Marx aveva impiegato oltre un anno a difendersi contro il tentativo di metter fine alla sua vita politica con le denunce [e che] solo verso la metà del 1861 poté riprendere la sua opera di economia» [21]. Ancora, secondo David McLellan, la polemica contro Carl Vogt «fu un chiaro esempio della singolare capacità [di Marx] di produrre una gran quantità di energie su argomenti assolutamente trascurabili e del suo talento per l’invettiva» [22]. Francis Wheen, infine, si è così interrogato: «Per rispondere alle calunnie pubblicate sulla stampa svizzera da un oscuro politico, tale Carl Vogt, era proprio necessario scrivere un libro di duecento pagine?» [23]. E, continuando, notò che: «i quaderni di economia giacquero chiusi sulla sua scrivania mentre il loro proprietario si distraeva con una contesa, tanto spettacolare quanto superflua (…) una violenta replica che, sia per lunghezza sia per il tono furibondo, superava di gran lunga il libello originario a cui intendeva rispondere» [24].

Ciò che colpisce più di ogni altra cosa di questo scritto è l’uso spropositato, nelle argomentazioni di Marx, dei riferimenti letterari. Accanto agli autori già menzionati da Vorländer, sul palcoscenico di questa opera compaiono, tra gli altri, Virgilio, diversi personaggi della Bibbia nella traduzione di Lutero, Schiller, Byron, Hugo e, naturalmente, gli amatissimi Cervantes, Voltaire, Goethe, Heine e Balzac [25]. Tuttavia, queste citazioni – e, dunque, il prezioso tempo impegnato per inserirle nel testo – non rispondevano soltanto al desiderio di Marx di mostrare la superiorità della sua cultura su quella di Vogt o a quello di rendere, attraverso spunti satirici, il pamphlet più gradevole ai lettori. Esse riflettono due caratteristiche essenziali della personalità di Marx. La prima è la grandissima importanza che egli attribuì, per tutto il corso della propria esistenza, allo stile e alla struttura delle sue opere, anche quelle minori o solo polemiche come Il signor Vogt. La mediocrità della gran parte degli scritti che, nelle sue tante battaglie, egli contrastò, la loro forma scadente, la costruzione incerta e sgrammaticata, la mancanza di logica nelle formulazioni e la presenza in essi di tanti errori suscitarono sempre grande sdegno in Marx [26]. Così, accanto al conflitto di natura teorica, egli si scagliò anche contro la intrinseca volgarità, la mancanza di qualità delle opere dei suoi contendenti e volle mostrare loro non solo la giustezza di ciò che egli scriveva, ma anche quale era il modo migliore per farlo. La seconda impronta tipicamente marxiana, che si intravede attraverso l’imponente lavoro di preparazione de Il signor Vogt, è l’aggressività e l’irrefrenabile virulenza con la quale egli si lanciava contro i suoi avversari diretti. Fossero essi filosofi, economisti o militanti politici e si chiamassero Bauer, Stirner, Proudhon, Vogt, Lassalle o Bakunin, Marx voleva come annientarli, dimostrarne in ogni modo possibile l’infondatezza delle concezioni, costringerli alla resa mettendoli nell’impossibilità di produrre obiezioni alle sue asserzioni. Così, guidato da questo impeto, era tentato dal seppellire i suoi antagonisti sotto montagne di argomentazioni critiche e, quando questa furia s’impossessava di lui, al punto da fargli perdere di vista anche il suo progetto di critica dell’economia politica, ecco che egli non si accontentava più dei ‘soli’ Hegel, Ricardo o dell’utilizzazione degli avvenimenti storici, ma si serviva di Eschilo, Dante, Shakespeare e Lessing. Il signor Vogt fu come un incontro nefasto tra queste due componenti del suo carattere. Un corto circuito causato da uno degli esempi più eclatanti di cialtroneria letteraria, così tanto odiata da Marx, e dalla volontà di distruggere il nemico che, con la menzogna, ne aveva minacciato la credibilità e tentato di macchiare la storia politica.

Con questo libro, Marx si aspettava di suscitare scalpore e tentò il più possibile di farne parlare la stampa tedesca. Tuttavia, i giornali e lo stesso Vogt non gli concessero nessuna attenzione: «I cani (…) vogliono ammazzar la cosa col silenzio» [27]. Anche «l’uscita di una rielaborazione francese, molto abbreviata, che si trovava in corso di stampa» [28], venne impedita poiché il volume fu colpito dalla censura e incluso nella lista dei volumi proibiti. Marx ed Engels viventi, non apparve nessun’altra edizione de Il signor Vogt e non ne furono ristampati che brevi passi scelti. In traduzione italiana il libro uscì solo cinquant’anni dopo, nel 1910, presso Luigi Mongini Editore.

III. Marx negli anni 1860-1861: miseria, critica dell’economia politica e giornalismo

A prolungare i ritardi del lavoro di Marx e a complicare terribilmente la sua situazione personale contribuirono le sue due nemiche giurate di sempre: la miseria e la malattia. In questo periodo, infatti, la condizione economica di Marx fu davvero disperata. Accerchiato dalle richieste dei tanti creditori e con alle porte lo spettro costante delle ingiunzioni del broker, l‘ufficiale giudiziario, egli si lamentava con Engels affermando: «Come potrò cavarmela non so, perché tasse, scuole, casa, droghiere, macellaio, dio e il diavolo non vogliono più darmi tregua» [29]. Alla fine del 1861, la situazione divenne ancor più disperata e per resistere, accanto al costante aiuto dell’amico – verso il quale egli provava immensa gratitudine «per le straordinarie prove d’amicizia» [30] –, Marx fu costretto a dare in pegno «tutto fuori che i muri della casa» [31]. Sempre all’amico, egli scrisse: «Di qual giubilo non m’avrebbe riempito l’animo il fiasco del sistema finanziario decembrista, da me così a lungo e così spesso pronosticato sulla ‘Tribune’, se fossi libero da queste pidocchierie e vedessi la mia famiglia non schiacciata da queste miserabili angustie!» [32]. Inoltre, nell’indirizzargli, alla fine di dicembre, gli auguri per il nuovo anno alle porte, si espresse così: «Se questo dovesse essere uguale al trascorso, per quel che mi riguarda, desidererei piuttosto l’inferno» [33].

Accanto agli sconfortanti problemi di natura finanziaria si accompagnarono, puntualmente, quelli di salute, che i primi concorsero a determinare. Lo stato di profonda depressione che colse per molte settimane la moglie di Marx, Jenny, la rese maggiormente recettiva a contrarre il vaiolo, del quale si ammalò alla fine del 1860, rischiando seriamente la vita. Per l’intero corso della malattia e la degenza della sua compagna, Marx fu costantemente al suo capezzale e riprese la sua attività solo quando Jenny fu fuori pericolo. Durante il tempo trascorso, come egli scrisse a Engels, lavorare era stato del tutto fuori questione: «La sola occupazione con la quale posso conservare la necessaria tranquillità d’animo, è la matematica» [34], una delle più grandi passioni intellettuali della sua esistenza. Pochi giorni dopo, inoltre, aggiungeva che una circostanza che l’aveva «molto aiutato [era] stato un terribile mal denti». Recatosi dal dentista per farsi estrarre un dente, questi gliene aveva lasciato per errore una scheggia, così da fargli venire una faccia «gonfia e dolente e la gola mezza chiusa». Pertanto, Marx affermava stoicamente: «Questo malessere fisico stimola molto le facoltà di pensare e perciò la capacità di astrazione, poiché, come dice Hegel, il pensiero puro o l’essere puro o il nulla sono la medesima cosa» [35]. Nonostante i problemi, nel corso di queste settimane egli ebbe l’occasione di leggere molti libri e tra questi Sull’origine della specie attraverso la selezione naturale di Charles Darwin, dato alle stampe l’anno prima. Il commento che Marx comunicò per lettera a Engels era destinato a far discutere schiere di studiosi e militanti socialisti: «Per quanto svolto grossolanamente all’inglese, ecco qui il libro che contiene i fondamenti storico-naturali del nostro modo di vedere» [36].

Al principio del 1861, le condizioni di Marx si aggravarono a causa di una infiammazione al fegato che lo aveva già colpito l’estate precedente: «Sono tribolato come Giobbe, quantunque non altrettanto timorato di Dio» [37]. In particolare, lo stare curvo gli procurava enorme sofferenza e scrivere gli fu interdetto. Così, per superare la «condizione schifosissima che [lo] rende[va] incapace di lavorare» [38], egli si rifugiò ancora nelle letture: «Alla sera per sollievo [leggo] le guerre civili romane di Appiano nel testo greco originale. Libro di gran valore (…) Spartaco vi figura come il tipo più in gamba che ci sia posto sotto gli occhi da tutta la storia antica. Grande generale (non un Garibaldi), carattere nobile, real representative dell’antico proletariato» [39].

Ristabilitosi dalla malattia alla fine del febbraio 1861, Marx si recò a Zalt-Bommel in Olanda per cercare una soluzione alle proprie difficoltà finanziarie. Lì trovò l’aiuto dello zio Lion Philips, uomo di affari e fratello del padre del futuro fondatore della fabbrica di lampade da cui discende una delle più importanti aziende di apparecchiature elettroniche al mondo, che accettò di anticipargli 160 sterline della futura eredità materna. Da qui, Marx si recò clandestinamente in Germania, ove fu ospite di Lassalle a Berlino per quattro settimane. Quest’ultimo lo aveva ripetutamente sollecitato a promuovere insieme la fondazione di un organo di ‘partito’ e ora, con l’amnistia promulgata nel gennaio del 1861, si presentavano anche le condizioni affinché Marx riottenesse la cittadinanza prussiana, che gli era stata tolta dopo l’espulsione del 1849, e potesse trasferirsi a Berlino. Tuttavia, lo scetticismo che Marx nutriva nei confronti di Lassalle impedì che il progetto venisse mai preso seriamente in esame [40]. Di ritorno dal suo viaggio, egli descrisse così a Engels l’intellettuale e militante tedesco: «Lassalle, abbagliato dalla considerazione di cui gode in certi circoli dotti per il suo Eraclito e in un altro cerchio di scrocconi per il vino buono e la cucina, naturalmente non sa che presso il grande pubblico è screditato. Inoltre ci sono la sua prepotenza, il suo impigliarsi nel ‘concetto speculativo’ (il giovanotto sogna perfino di voler scrivere una nuova filosofia hegeliana alla seconda potenza), l’essere infetto di vecchio liberalismo francese, la sua penna prolissa, la sua importunità, la mancanza di tatto, ecc. Lassalle, tenuto sotto una stretta disciplina, potrebbe render servigi come uno dei redattori. Altrimenti solo compromettere le cose» [41]. Il giudizio di Engels non era da meno, poiché lapidariamente ne scriveva: «Quest’uomo non lo si può correggere» [42]. In ogni caso, la domanda di cittadinanza di Marx fu respinta rapidamente e, poiché egli non si fece mai naturalizzare in Inghilterra, rimase apolide per tutto il resto della vita.

Di questo soggiorno tedesco, la corrispondenza di Marx offre divertenti resoconti che agevolano la comprensione del suo carattere. I suoi ospiti, Lassalle e la sua compagna, la contessa Sophie von Hatzfeldt, si prodigarono ad organizzare per lui una serie di attività che solo le sue lettere mostrano quanto egli detestasse profondamente. Da un breve resoconto dei primi giorni trascorsi in città, lo vediamo alle prese con la mondanità. Il martedì sera era tra gli spettatori di «una commedia berlinese piena di autocompiacimento prussiano: tutto sommato una faccenda disgustosa». Al mercoledì fu costretto ad assistere a tre ore di balletto all’Opera – «una roba davvero mortalmente noiosa» – e, per giunta, «horribile dictu» [43], «in un palco proprio vicinissimo a quello del ‘bel Guglielmo’» [44], il re in persona. Il giovedì Lassalle diede un pranzo in suo onore al quale presero parte alcune ‘celebrità’. Per nulla allietato dalla circostanza, a mo’ di esempio del riguardo che nutriva per i suoi commensali, Marx diede questa descrizione della sua vicina di tavola, la redattrice letteraria Ludmilla Assing: «È la creatura più brutta che io abbia mai visto in vita mia, con una laida fisionomia ebraica, un naso sottile assai sporgente, eternamente sorridente e ridacchiante, sempre a parlare una prosa poetica, continuamente nello sforzo di dire qualcosa di straordinario, fingendo entusiasmo e spruzzando saliva sui suoi ascoltatori durante gli spasimi delle sue estasi» [45]. A Carl Siebel, poeta renano e lontano parente di Engels, scrisse: «Qui mi annoio a morte. Vengo trattato come una specie di leone da salotto e sono costretto a vedere molti signori e signore ‘di ingegno’. È terribile» [46]. In seguito, scrisse ad Engels: «Anche Berlino non è che un paesone», mentre a Lassalle non poté negare che la cosmopolitica Londra esercitava su di lui «una straordinaria attrazione», sebbene egli ammettesse di vivere «come un eremita in questo buco gigantesco» [47]. E così, dopo essere passato per Elberfeld, Bermen, Colonia, la sua Treviri e poi ancora in Olanda, vi fece ritorno il 29 aprile. Ad attenderlo c’era la sua «Economia».

Come ricordato, nel giugno del 1859, Marx aveva pubblicato il primo fascicolo di Per la critica dell’economia politica e aveva in programma di far seguire ad esso una seconda dispensa il più presto possibile. Nonostante gli annunci ottimistici che egli era solito fare in proposito – nel novembre del 1860 scrisse a Lassalle: «Penso che entro pasqua potrà uscire la seconda parte» [48] –, per le vicissitudini sin qui narrate, trascorsero invano oltre due anni affinché egli potesse ritornare ai suoi studi. D’altronde, egli era profondamente frustrato delle circostanze e se ne lamentò con Engels in luglio: «Non vado avanti così rapidamente come vorrei, perché ho molti problemi domestici» [49]; e ancora in dicembre: «Il mio scritto prosegue, ma adagio. Infatti non era possibile risolvere rapidamente tali questioni teoriche in mezzo a simili circostanze. E pertanto verrà molto più popolare e il metodo molto più dissimulato che nella prima parte» [50]. Ad ogni modo, nell’agosto del 1861 riprese con assiduità a lavorare alla sua opera.

Fino al giugno del 1863, redasse i 23 quaderni – di 1472 pagine in quarto – che comprendono le Teorie sul plusvalore. La prima delle tre fasi di questa nuova redazione dell’«Economia», quella relativa ai primi cinque quaderni di questo gruppo, corre dall’agosto del 1861 al marzo 1862. Essi trattano la trasformazione del denaro in capitale – tema affrontato nel libro primo de Il capitale – e costituiscono la prima redazione esistente di tale argomento. Differentemente dalle Teorie sul plusvalore, date alle stampe da Kautsky tra il 1905 e il 1910, seppure in un’edizione rimaneggiata e spesso poco conforme agli originali, questi quaderni sono stati ignorati per oltre cent’anni. Essi furono pubblicati per la prima volta solo nel 1973, in traduzione russa, quale volume aggiunto (numero 47) delle Sočinenija. La versione in lingua originale, invece, uscì solo nel 1976 nella ‘seconda’ MEGA [51].

L’ultima fase del 1861 è anche quella durante la quale Marx riprese la sua collaborazione con la «New-York Tribune» e scrisse per il quotidiano liberale di Vienna «Die Presse». La maggior parte delle sue corrispondenze di questo periodo furono dedicate alla guerra civile negli Stati Uniti. In essa, secondo Marx, «la lotta si gioca[va] tra la più alta forma di autogoverno popolare mai realizzata finora e la più abbietta forma di schiavitù umana che la storia conosca» [52]. Questa valutazione rende palese, più di ogni altra possibile, l’abisso che lo separava da Garibaldi, che aveva rifiutato l’offerta del governo nordista di assumere un posto di comando nell’esercito, perché riteneva che tale guerra fosse solo un conflitto di potere e non riguardasse l’emancipazione degli schiavi. Rispetto a tale posizione e a una tentata iniziativa di pacificazione tra le parti operata dall’italiano, Marx commentò con Engels: «Quell’asino di Garibaldi si è reso ridicolo con la lettera sulla concordia agli yankees» [53]. Nei suoi articoli, inoltre, Marx analizzò le ricadute economiche del conflitto americano per l’Inghilterra, della quale prese in esame lo sviluppo del commercio, la situazione finanziaria, nonché le opinioni che ne attraversavano la società. Su questo punto, un interessante riferimento è contenuto anche in una lettera a Lassalle: «Naturalmente tutta la stampa ufficiale inglese è per gli slave-holders (schiavisti). Sono proprio gli stessi personaggi che hanno stancato il mondo con il loro filantropismo contro il commercio degli schiavi. Ma: cotone, cotone!» [54].

Sempre nelle lettere a quest’ultimo, infine, Marx sviluppò diverse riflessioni relative a uno dei temi politici per il quale, in quegli anni, profuse l’impegno maggiore: la violenta opposizione alla Russia e ai suoi alleati Henry Palmerston e Luigi Bonaparte. In particolare, Marx si diede da fare nel chiarire a Lassalle la legittimità della convergenza, in questa battaglia, tra il loro ‘partito’ e quello di David Urquhart, un politico tory di vedute romantiche. Di questi, che nei primi anni Cinquanta aveva avuto l’audacia di ripubblicare, in funzione anti-russa e anti-whig, gli articoli di Marx contro Palmerston, apparsi sull’organo ufficiale dei cartisti inglesi, egli scrisse: «è certamente un reazionario dal punto di vista soggettivo (…) ciò non impedisce affatto al movimento che egli guida in politica estera di essere oggettivamente rivoluzionario (…) la cosa mi è indifferente come lo sarebbe a te se, per esempio in una guerra contro la Russia, il tuo vicino sparasse sui russi per motivi nazionali o rivoluzionari» [55]. E ancora: «Del resto va da sé che nella politica estera frasi come ‘reazionario’ e ‘rivoluzionario’ non servono a nulla» [56].

Risale al 1861, infine, anche la prima fotografia conosciuta di Marx [57]. L’immagine lo ritrae mentre posa in piedi con le mani poggiate su di una sedia davanti a lui. I capelli folti appaiono già bianchi, mentre la barba fitta è di un nero corvino. Lo sguardo deciso non lascia trasparire l’amarezza per le sconfitte subite e per le tante difficoltà che lo attanagliavano, ma, piuttosto, la fermezza d’animo che lo contraddistinse per tutta l’esistenza. Eppure, inquietudine e malinconia percorrevano anche lui, che nello stesso periodo in cui fu scattata quella foto scriveva: «Onde mitigare il profondo malumore causato dalla mia situazione incerta in ogni senso, leggo Tucidide. Almeno questi antichi rimangono sempre nuovi» [58]. Anche limitandosi a leggere soltanto le sue lettere, come non affermare, oggi, lo stesso anche di quel grande classico della modernità che è Karl Marx?

[A cura di Massimo Cardellini]

Link all’articolo originale:

Marcello Musto – Marx ai tempi de Il signor Vogt. Appunti di biografia intellettuale (1860-1861)

NOTE

[1] Per maggiori notizie in proposito si veda Marcello Musto (a cura di), Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia, Manifestolibri, Roma 2006 (2005).

[2] Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA2), Dritte Abteilung, Band 11: Briefwechsel Juni 1860 bis Dezember 1861, a cura di Rolf Dlubek e Vera Morozova e con la partecipazione di Galina Golovina e Elena Vaščenko, Akademie Verlag, Berlin 2005, 2 voll., 1467 pp., € 178.

[3] Nel 1870, nelle carte degli archivi francesi pubblicate dal governo repubblicano dopo la fine del Secondo Impero, furono trovati i documenti che comprovavano che Vogt era stato sul libro paga di Napoleone III. Questi, infatti, nell’agosto del 1859 gli aveva versato 40.000 franchi dai suoi fondi segreti. Cfr. Papiers et correspondance de la famille impériale. Édition collationnées sur le texte de l’imprimerie nationale, Vol. II, Paris 1871, p. 161.

[4] Karl Marx a Friedrich Engels, 31 gennaio 1860, in Marx Engels Opere, vol. XLI, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 17.

[5] Karl Marx, Herr Vogt, in Marx Engels Opere, vol. XVII, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 271.

[6] Sull‘importanza di queste lettere quale strumento di comunicazione politica tra i militanti delle rivoluzioni del 1848-1849 e per analizzare il conflitto tra Marx e Vogt da una prospettiva generale – e dunque non solo dal punto di vista di Marx – si rimanda a Christian Jansen, Politischer Streit mit harten Bandagen. Zur brieflichen Kommunikation unter den emigrierten Achtundvierzigern – unter besonderer Berücksichtigung der Controverse zwischen Marx und Vogt, in Jürgen Herres – Manfred Neuhaus (a cura di), Politische Netzwerke durch Briefkommunikation, Akademie Verlag, Berlin 2002, pp. 49-100, che prende in esame le motivazioni politiche che avrebbero spinto Vogt a parteggiare per Bonaparte. Il saggio contiene anche un’appendice di lettere scritte da Vogt e altre a lui indirizzate. Di altrettanto interesse, perché privi della scontata e spesso dottrinale interpretazione di parte marxista, i testi di Jacques Grandjonc – Hans Pelger, Gegen die “Agentur Fazy/Vogt. Karl Marx’ “Herr Vogt” (1860) e Georg Lommels, “Die Wahrheit über Genf” (1865). Quellen- und textgeschichtliche Anmerkungen, entrambi in «Marx-Engels-Forschungs-berichte», 1990 (Nr. 6), pp. 37-86 e quello dello stesso Lommels, Les implications de l’affaire Marx-Vogt, in Jean-Claude Pont – Daniele Bui – Françoise Dubosson – Jan Lacki (a cura di), Carl Vogt (1817-1895). Science, philosophie et politique, Georg, Chêne-Bourg 1998, pp. 67-92.

[7] Frutto di queste ricerche furono i sei quaderni di estratti da libri, riviste e quotidiani dei più differenti orientamenti. Questo materiale – denominato Vogtiana –, che mostra il modo in cui Marx utilizzava i risultati dei suoi studi per le opere che scriveva, è ancora inedito e sarà pubblicato nel volume IV/16 della MEGA².

[8] Karl Marx a Friedrich Engels, 6 dicembre 1860, in MEGA² III/11, Akademie Verlag, Berlin 2005, p. 250; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., p. 135.

[9] Friedrich Engels a Karl Marx, al più tardi 29 giugno 1860, Ivi, p. 72; tr. it. Ivi, p. 83.

[10] Friedrich Engels a Jenny Marx, 15 agosto 1860, Ivi, p. 113; tr. it. Ivi, p. 604.

[11] Karl Marx a Friedrich Engels, 25 settembre 1860, Ivi, p. 180; tr. it. Ivi, p 108.

[12] Cfr. Karl Marx, Herr Vogt, op. cit., p. 180.

[13] Ibidem.

[14] Friedrich Engels a Karl Marx, 15 settembre 1860, in MEGA² III/11, op. cit., p. 158; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., p. 103.

[15] Friedrich Engels a Karl Marx, 5 ottobre 1860, Ivi, p. 196; tr. it. Ivi, p. 114.

[16] Friedrich Engels a Karl Marx, 19 dicembre 1860, Ivi, p. 268; tr. it. Ivi, p. 143.

[17] Ferdinand Lassalle a Karl Marx, 19 gennaio 1861, Ivi, p. 321.

[18] Wilhelm Wolff a Karl Marx, 27 dicembre 1860, Ivi, p. 283.

[19] Franz Mehring, Vita di Marx, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 295.

[20] Karl Vorlaender, Karl Marx, Sansoni, Firenze 1948, pp. 209-210.

[21] Boris Nikolaevskij – Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx. La vita e l’opera, Einaudi, Torino 1969, p. 284.

[22] David McLellan, Karl Marx, Rizzoli, Milano 1976, p. 317.

[23] Francis Wheen, Marx. Vita pubblica e privata, Mondadori, Milano 2000, p. 145. Bisogna tuttavia sottolineare che – diversamente da quanto affermato da Wheen – Vogt non fu affatto un «oscuro politico». Tra i maggiori esponenti dell’Assemblea Nazionale di Francoforte del 1848-1849 e protagonista della guerra per la ‘difesa della Costituzione del Reich’, egli svolse sicuramente un importante ruolo nella storia tedesca di quel periodo.

[24] Ivi, pp. 204 e 207.

[25] In proposito si rimanda alle riflessioni di S. S. Prawer, La biblioteca di Marx, Garzanti, Milano 1978: «in Herr Vogt sembra che Marx sia incapace di considerare qualsiasi fenomeno politico o sociale senza associarlo a qualche riferimento alla letteratura mondiale», p. 263, e che fa notare che questo testo può essere studiato «come antologia dei vari metodi che Marx aveva appreso per incorporare allusioni e citazioni letterarie nelle sue polemiche», p. 260. La ragguardevole importanza delle influenze letterarie nelle opere di Marx e dell’eruditissimo retroterra culturale della sua teoria critica suscita, d’altronde, sempre maggiore attenzione. In proposito si veda il recente Francis Wheen, Marx’s Das Kapital. A biography, Atlantic Books, London 2006.

[26] Su questo punto si vedano ancora le brillanti considerazioni di S. S. Prawer, op. cit., p. 264.

[27] Karl Marx a Friedrich Engels, 22 gennaio 1861, in MEGA² III/11, op. cit., p. 325; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., p. 162.

[28] Karl Marx a Friedrich Engels, 16 maggio 1861, Ivi, p. 476; tr. it. Ivi, p. 188.

[29] Karl Marx a Friedrich Engels, 29 gennaio 1861, Ivi, p. 333; tr. it. Ivi, p. 164.

[30] Karl Marx a Friedrich Engels, 27 febbraio 1861, Ivi, p. 380; tr. it. Ivi, p. 177.

[31] Karl Marx a Friedrich Engels, 30 ottobre 1861, Ivi, p. 583; tr. it. Ivi, p. 217.

[32] Karl Marx a Friedrich Engels, 18 novembre 1861, Ivi, p. 599; tr. it. Ivi, p. 222.

[33] Karl Marx a Friedrich Engels, 27 dicembre 1861, Ivi, p. 636; tr. it. Ivi, p. 237.

[34] Karl Marx a Friedrich Engels, 23 novembre 1860, Ivi, p. 229; tr. it. Ivi, p. 124.

[35] Karl Marx a Friedrich Engels, 28 novembre 1860, Ivi, p. 236; tr. it. Ivi, p. 128.

[36] Karl Marx a Friedrich Engels, 19 dicembre 1860, Ivi, p. 271; tr. it. Ivi, p. 145.

[37] Karl Marx a Friedrich Engels, 18 gennaio 1861, Ivi, p. 319; tr. it. Ivi, p. 160.

[38] Karl Marx a Friedrich Engels, 22 gennaio 1861, Ivi, p. 325; tr. it. Ivi, p. 162.

[39] Karl Marx a Friedrich Engels, 27 febbraio 1861, Ivi, p. 380; tr. it. Ivi, p. 176.

[40] Per maggiori notizie su questo periodo trascorso da Marx a Berlino, si veda il recente articolo di Rolf Dlubek, Auf der Suche nach neuen politischen Wirkungsmöglichkeiten. Marx 1861 in Berlin, in «Marx-Engels Jahrbuch», 2004, Akademie Verlag, Berlin 2005, pp. 142-175.

[41] Karl Marx a Friedrich Engels, 7 maggio 1861, in MEGA/2 III/11, op. cit., p. 460; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., pp. 180-181.

[42] Friedrich Engels a Karl Marx, 6 febbraio 1861, Ivi, p. 347; tr. it. Ivi, p. 171.

[43] Karl Marx a Antoinette Philips, 24 marzo 1861, Ivi, p. 404; tr. it. Ivi, p. 642.

[44] Karl Marx a Friedrich Engels, 10 maggio 1861, Ivi, p. 470; tr. it. Ivi, p. 186.

[45] Karl Marx a Antoinette Philips, 24 marzo 1861, Ivi, p. 404; tr. it. Ivi, p. 642.

[46] Karl Marx a Carl Siebel, 2 aprile 1861, Ivi, p. 419; tr. it. Ivi, p. 646.

[47] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 8 maggio 1861, Ivi, p. 464; tr. it. Ivi, p. 656.

[48] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 15 settembre 1860, Ivi, p. 161; tr. it. Ivi, p. 615.

[49] Karl Marx a Friedrich Engels, 20 luglio 1861, Ivi, p. 542; tr. it. Ivi, p. 212.

[50] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 9 dicembre 1861, Ivi, p. 616; tr. it. Ivi, p. 230.

[51] MEGA² II/3.1, Dietz Verlag, Berlin 1976. La traduzione italiana apparve velocemente a cura di Lorenzo Calabi: Karl Marx, Manoscritti del 1861-1863, Editori Riuniti, Roma 1980, ma non riuscì a essere inclusa nei volumi delle Opere.

[52] Karl Marx, Die Londoner «Times» über die Prinzen von Orleans in Amerika, 7-XI-1861, in MEW 15, Dietz Verlag, Berlin 1961, p. 327.

[53] Karl Marx a Friedrich Engels, 10 giugno 1861, in MEGA² III/11, op. cit., p. 493; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., p. 190.

[54] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 29 maggio 1861, Ivi, p. 480; tr. it. Ivi, p. 658.

[55] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 1 o 2 giugno 1860, Ivi, p. 19; tr. it. Ivi, p. 596.

[56] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 1 o 2 giugno 1860, Ivi, p. 20; tr. it. Ivi, p. 597.

[57] Essa è databile al mese di aprile: vedi MEGA² III/11, op. cit., p. 465.

[58] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 1 o 2 giugno 1860, Ivi, p. 20; tr. it. Ivi, p. 465.

[59] Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 29 maggio 1861, Ivi, p. 481; tr. it. Marx Engels Opere, vol. XLI, op. cit., p. 659.

Il nostro Marx

Antonio Gramsci

Siamo noi marxisti? Esistono marxisti? Buaggine, tu sola sei immortale. La questione sarà probabilmente ripresa in questi giorni, per la ricorrenza del centenario [1], e farà versare fiumi d’inchiostro e di stoltezze. Il vaniloquio e il bizantinismo sono retaggio immarcescibile degli uomini. Marx non ha scritto una dottrinetta, non è un messia che abbia lasciato una filza di parabole gravide di imperativi categorici, di norme indiscutibili, assolute, fuori delle categorie di tempo e di spazio. Unico imperativo categorico, unica norma: «Proletari di tutto il mondo unitevi». Il dovere dell’organizzazione, la propaganda del dovere di organizzarsi e associarsi, dovrebbe dunque essere discriminante tra marxisti e non marxisti. Troppo poco e troppo: chi non sarebbe marxista?

Eppure così è: tutti sono marxisti, un po’, inconsapevolmente. Marx è stato grande, la sua azione è stata feconda, non perché abbia inventato dal nulla, non perché abbia estratto dalla sua fantasia una visione originale della storia, ma, perché il frammentario, l’incompiuto l’immaturo è in lui diventato maturità, sistema, consapevolezza. La consapevolezza sua personale può diventare di tutti, è già diventata di molti: per questo fatto egli non è solo uno studioso, è un uomo d’azione; è grande e fecondo nell’azione come nel pensiero, i suoi libri hanno trasformato il mondo, cosí come hanno trasformato il pensiero.

Marx significa ingresso dell’intelligenza nella storia dell’umanità, regno della consapevolezza.

La sua opera cade proprio nello stesso periodo in cui si svolge la grande battaglia tra Tomaso Carlyle ed Erberto Spencer sulla funzione dell’uomo nella storia.

Carlyle: l’eroe, la grande individualità, mistica sintesi di una comunione spirituale, che conduce i destini dell’umanità verso un approdo sconosciuto, evanescente nel chimerico paese della perfezione e della santità.

Spencer: la natura, l’evoluzione, astrazione meccanica e inanimata. L’uomo: atomo di un organismo naturale, che obbedisce a una legge astratta come tale, ma che diventa concreta, storicamente, negli individui: l’utile immediato.

Marx si pianta nella storia con la solida quadratura di un gigante: non è un mistico né un metafisico positivista; è uno storico, è un interprete dei documenti del passato, di tutti i documenti, non solo di una parte di essi.

Era questo il difetto intrinseco delle storie, delle ricerche sugli avvenimenti umani: esaminare e tener conto solo di una parte dei documenti. E questa parte veniva scelta non dalla volontà storica, ma dal pregiudizio partigiano, tale anche se inconsapevole e in buona fede. Le ricerche avevano come fine non la verità, l’esattezza, la ricreazione integrale della vita del passato, ma il rilievo di una particolare attività, il mettere in valore una tesi aprioristica. La storia era solo dominio delle idee. L’uomo era considerato come spirito, come coscienza pura. Due conseguenze erronee derivavano da questa concezione: le idee messe in valore erano spesso solamente arbitrarie, fittizie. I fatti cui si dava importanza erano aneddotica, non storia. Se storia fu scritta, nel senso reale della parola, si dovette ad intuizione geniale di singoli individui, non ad attività scientifica sistematica e consapevole.

Con Marx la storia continua ad essere dominio delle idee, dello spirito, dell’attività cosciente degli individui singoli od associati. Ma le idee, lo spirito, si sustanziano, perdono la loro arbitrarietà, non sono piú fittizie astrazioni religiose o sociologiche. La sostanza loro è nell’economia, nell’attività pratica, nei sistemi e nei rapporti di produzione e di scambio. La storia come avvenimento è pura attività pratica (economica e morale). Un’idea si realizza non in quanto logicamente coerente alla verità pura, all’umanità pura (che esiste solo come programma, come fine etico generale degli uomini), ma in quanto trova nella realtà economica la sua giustificazione, lo strumento per affermarsi. Per conoscere con esattezza quali sono i fini storici di un paese, di una società, di un aggruppamento importa prima di tutto conoscere quali sono i sistemi e i rapporti di produzione e di scambio di quel paese, di quella società. Senza questa conoscenza si potranno compilare monografie parziali, dissertazioni utili per la storia della cultura, si coglieranno riflessi secondari, conseguenze lontane, non si farà però storia, l’attività pratica non sarà enucleata in tutta la sua solida compattezza.

Gli idoli crollano dal loro altare, le divinità vedono dileguarsi le nubi d’incenso odoroso. L’uomo acquista coscienza della realtà obiettiva, si impadronisce del segreto che fa giocare il succedersi reale degli avvenimenti. L’uomo conosce se stesso, sa quanto può valere la sua individuale volontà, e come essa possa essere resa potente in quanto, ubbidendo, disciplinandosi alla necessità, finisce col dominare la necessità stessa, identificandola col proprio fine. Chi conosce se stesso? Non l’uomo in genere, ma quello che subisce il giogo della necessità. La ricerca della sostanza storica, il fissarla nel sistema e nei rapporti di produzione e di scambio, fa scoprire come la società degli uomini sia scissa in due classi. La classe che detiene lo strumento di produzione conosce già necessariamente se stessa, ha la coscienza, sia pur confusa e frammentaria, della sua potenza e della sua missione. Ha dei fini individuali e li realizza attraverso la sua organizzazione, freddamente, obiettivamente, senza preoccuparsi se la sua strada è lastricata di corpi estenuati dalla fame, o dei cadaveri dei campi di battaglia.

La sistemazione della reale causalità storica acquista valore di rivelazione per l’altra classe, diventa principio d’ordine per lo sterminato gregge senza pastore. Il gregge acquista consapevolezza di sé, del compito che attualmente deve svolgere perché l’altra classe si affermi, acquista coscienza che i suoi fini individuali rimarranno puro arbitrio, pura parola, velleità vuota ed enfatica finché non avrà gli strumenti, finché velleità non sarà diventata volontà.

Volontarismo? La parola non significa nulla, o viene usata nel significato di arbitrio. Volontà, marxisticamente, significa consapevolezza del fine, che a sua volta significa nozione esatta della propria potenza e dei mezzi per esprimerla nell’azione. Significa pertanto in primo luogo distinzione, individuazione della classe, vita politica indipendente da quella dell’altra classe, organizzazione compatta e disciplinata ai fini propri specifici, senza deviazioni e tentennamenti. Significa impulso rettilineo verso il fine massimo, senza scampagnate sui verdi prati della cordiale fratellanza, inteneriti dalle verdi erbette e dalle morbide dichiarazioni di stima e d’amore.

Ma è inutile l’avverbio «marxisticamente», e anzi esso può dare luogo ad equivoci e ad inondazioni fatue e parolaie. Marxisti, marxisticamente… aggettivo e avverbio logori come monete passate per troppe mani.

Carlo Marx è per noi maestro di vita spirituale e morale, non pastore armato di vincastro. È lo stimolatore delle pigrizie mentali, è il risvegliatore delle energie buone che dormicchiano e devono destarsi per la buona battaglia. È un esempio di lavoro intenso e tenace per raggiungere la chiara onestà delle idee, la solida cultura necessaria per non parlare a vuoto, di astrattezze. È blocco monolitico di umanità sapiente e pensante, che non si guarda la lingua per parlare, non si mette la mano sul cuore per sentire, ma costruisce sillogismi ferrati che avvolgono la realtà nella sua essenza, e la dominano, che penetrano nei cervelli, fanno crollare le sedimentazioni di pregiudizio e di idea fissa, irrobustiscono il carattere morale.

Carlo Marx non è per noi il fantolino che vagisce in culla o l’uomo barbuto che spaventa i sacrestani. Non è nessuno degli episodi aneddotici della sua biografia, nessun gesto brillante o grossolano della sua esteriore animalità umana. È un vasto e sereno cervello pensante, è un momento individuale della ricerca affannosa secolare che l’umanità compie per acquistare coscienza del suo essere e del suo divenire, per cogliere il ritmo misterioso della storia e far dileguare il mistero, per essere più forte nel pensare e operare. È una parte necessaria ed integrante del nostro spirito, che non sarebbe quello che è se egli non avesse vissuto, non avesse pensato, non avesse fatto scoccare scintille di luce dall’urto delle sue passioni e delle sue idee, delle sue miserie e dei suoi ideali.

Glorificando Carlo Marx nel centenario della sua nascita, il proletariato internazionale glorifica se stesso, la sua forza cosciente, il dinamismo della sua aggressività conquistatrice che va scalzando il dominio del privilegio, e si prepara alla lotta finale che coronerà tutti gli sforzi e tutti i sacrifizi.

[A cura di Massimo Cardellini]

[1] Il centenario della nascita di Marx (5 maggio 1818).

Karl Marx ed Heinrich Heine

ENRICO RAMBALDI

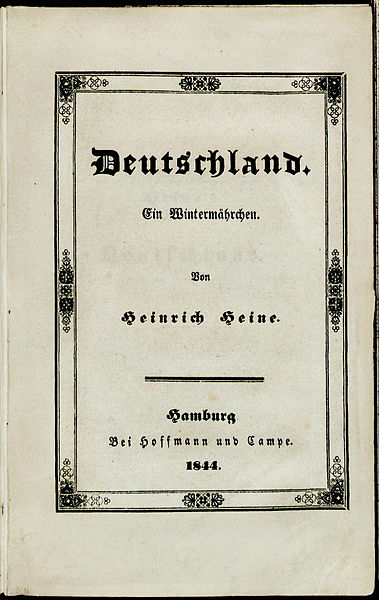

Marx ed Heine si conobbero alla fine dicembre del 1843, dopo il ritorno del poeta dal breve viaggio in Germania dal quale sarebbe poi nato il componimento H. Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen (in Sämtliche Werke, II, pp. 423-494), annunciato in una lettera all’editore Campe del 20 febbraio 1844 (H. HEINE, Briefe, II, pp. 501-502), e che si inserisce in una fase di nuova radicalizzazione del nostro (che il 17 aprile 1844 riscriveva a Campe chiedendogli che Deutschland. Ein Wintermärchen venisse pubblicata senza censura; ibid., pp. 505-508). Il radicalismo di quel periodo è documentato anche da H. Heine, Briefe über Deutschland, pagine di prosa che vennero originariamente scritte per accompagnare la poesia, e poi soppresse da Heine per non dar motivo alla censura di intervenire sulla pubblicazione dei versi (cfr. lettera a Campe del 5 aprile 1844, ibid., pp. 515-519). Sulle evidenti e profonde influenze marxiana e feuerbachiana presenti in queste pagine di prosa, ci siamo già soffermati. Da notare tuttavia che in esse c’è il richiamo al Feuerbach de L’essenza del cristianesimo, non a quello delle Tesi o dei Principi; c’è il richiamo all’ateismo, non alla critica della speculazione hegeliana in quanto tale, in quanto processo di predicazione illusorio, irreale. Heine sembra aver recepito gli aspetti più politici e di ateismo «generico» (cioè non indissolubilmente legato alla critica della predicazione speculativa, come è invece per Marx e per Feuerbach) anche dai saggi di K. Marx, Zur Judenfrage e Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (entrambi apparsi sugli «Annali franco tedeschi » nel febbraio 1844, ed ora in MEGA, I, I 1 , rispettivamente alle pp. 576-606 e 607-721; recenti traduzioni italiane in L. Firpo, ed. cit., pp. 355-393 e pp. 394-412; R. PANZIERI, ed. cit., pp. 43-86 e 87-108, e nella traduzione degli «Annali franco tedeschi» a cura di G. M. Bravo).

La valutazione che nelle Briefe über Deutschland si dà di Hegel è infatti, seppur radicalizzata, ancora quella di Zur Geschichte…, tanto che Heine, come si è detto, rivendica una continuità tra la propria opera del 1834 e le critiche di Feuerbach e Marx, e presenta anche il comunismo come lo sbocco logico e necessario di quello sviluppo culturale iniziato con la riforma quale egli aveva esposto ai francesi. La soglia che anche allora separerà Marx (come pure il Feuerbach delle Tesi e dei Principi) da Heine, sarà squisitamente filosofica: questi non intese la portata antihegeliana della critica alla predicazione speculativa, non intese il valore né le implicazioni filosofiche del «rovesciamento» — come allora si diceva — della dialettica hegeliana, nonostante avesse, come si è visto, chiara coscienza delle implicazioni politiche (necessità di passare «dalla dottrina all’azione») ed ateistiche della posizione di hegelismo radicale (che tale per lui rimaneva la posizione di Feuerbach e dei comunisti) del 1843-1844, e partecipasse dell’avversione di Marx (ecco un altro chiaro elemento d’influenza culturale di questi sul poeta) per i «liberi» della «critica critica». Si legge infatti in Briefe über Deutschland:

«io non ho fatto altro che annunciare prima (corsivo mio) ciò che più tardi tanto ognuno doveva apprendere, e ciò che allora risuonò tanto strano, ora oltre Reno viene predicato su tutti i tetti. Ed in che fanatico tono vengono spesso tenute le prediche antireligiose! Noi ora abbiamo monaci dell’ateismo, che arrostirebbero vivo il signor Voltaire perché è un deista incallito» (ed. cit., p. 535).

Questi «fanatici monaci dell’ateismo» sono probabilmente Bruno Bauer e consorti. Che Heine non interpretasse questo momento culturale come rottura con l’hegelismo, appare chiaramente anche dal passo che segue:

Questi «fanatici monaci dell’ateismo» sono probabilmente Bruno Bauer e consorti. Che Heine non interpretasse questo momento culturale come rottura con l’hegelismo, appare chiaramente anche dal passo che segue:

«Devo confessarlo, questa musica non mi piace (giudizio che anticipa quel certo ribrezzo per la “rozza plebe ” che Heine più tardi tanto spesso manifestò), ma nemmeno mi spaventa, poiché sono stato in piedi dietro il maestro (italiano nel testo; espressione che in tedesco designa sia il direttore d’orchestra, sia l’autore di capolavori nel campo delle belle arti) quando la compose, certo in segni molto poco chiari e pieni di ghirigori, di modo che non tutti potessero decifrarla — spesso vidi come si guardava attorno spaventato, per timore che qualcuno lo capisse. Mi amava molto, poiché era sicuro che io non lo tradissi; io allora lo consideravo persino servile. Una volta che ero corrucciato per l’espressione: “tutto ciò che è, è razionale”, egli sorrise stranamente ed osservò: “Si potrebbe anche dire: ‘tutto ciò che è razionale, deve essere'” » (p. 535).

Certamente questo colloquio è, almeno in questa forma, frutto della fantasia del poeta, ma il suo significato culturale — distinguere un insegnamento esoterico da uno essoterico nel filosofo della Prussia ufficiale della fine degli anni venti — non cambia per questo. Qualche cosa di vero ci deve essere stato, del resto, dal momento che molti anni più tardi, in un’altra versione altrettanto fantastica (cfr. H. Heine, Geständnisse, ed. cit., pp. 46-50; Hegel questa volta viene paragonato ad una chioccia che cova le uova dell’ateismo e del comunismo) ritroviamo un elemento costante: che al colloquio abbia assistito anche Heinrich Beer (cfr. p. 47 dei Geständnisse e p. 535 delle Briefe über Deutschland). Anche nelle pagine del 1854 Heine comunque sarà dell’opinione che tra comunismo ed hegelismo non vi sia sostanziale soluzione di continuità; ben presto fui costretto a convenire — scriverà allora il vecchio poeta «ravveduto», parlando del comunismo — «che a tutte queste cose da senza Dio la filosofia hegeliana aveva dato il più spaventevole impulso» (H. Heine, Geständnisse, p. 48. Una terza versione di questo colloquio di Heine con Hegel ci è stata lasciata da Ferdinand Lassalle, Gesprdche über Hegels Sinnesänderung, sta nella rivista di C. L. Michelet, «Der Gedanke», 1861, anno II, fase. 1, pp. 77, ora anche in H. H. Houben, Gespräche mit Heine, ed. cit., pp. 525-526). Qualunque sia la verità o meno di questi colloqui con Hegel, certo è che Heine, sia nel 1834, in Zur Geschichte…, sia nel 1843-1844, in Briefe Uber Deutschland ed in Deutschland. Ein Wintermärchen, come pure nel 1854, in Gestàndnisse, fu sempre convinto che tra Hegel, ateismo e comunismo vi fosse una linea ininterrotta, senza bruschi sbalzi (quale sarebbe stata ad es. la critica radicale della speculazione hegeliana). Così ad es. per tornare al testo di Briefe über Deutschland, egli attribuisce direttamente ad Hegel la teorizzazione, per quanto attorniata di mille «ghirigori», dell’ateismo, ed all’ateismo salda la determinazione delle masse di farla finita con l’oppressione sociale. Tutto questo, senza sentire la necessità di rivedere dalle fondamenta — cioè dal rapporto di predicazione — il metodo speculativo hegeliano. Gli bastava insistere sulla razionalità anziché sulla realtà, sull’insegnamento esoterico — da gridarsi sui tetti, non da tenersi nascosto — anziché sulla lettera dell’insegnamento essoterico. Egli scrive che

«L’annientamento della fede nel cielo ha un’importanza non solo morale, ma anche politica: le masse non portano più con pazienza cristiana la loro miseria terrena, e aspirano ardentemente ad una beatitudine sulla terra. Il comunismo è una conseguenza naturale di questa, mutata, visione del mondo, e si estende per tutta la Germania. Una manifestazione altrettanto naturale è che i proletari nella loro lotta contro lo stato di cose esistente, abbiano come guide gli spiriti più avanzati, i filosofi della grande scuola (della filosofia tedesca in generale, ed hegeliana in particolare); questi trapassano dalla dottrina all’azione, scopo ultimo di ogni pensare» (H. Heine, Briefe über Deutschland, p. 535).

Il riferimento ai citati saggi marxiani, che collegano il radicalismo filosofico con la rivoluzione radicale del proletariato, è evidente. E certo è in primo luogo a Marx che si riferisce l’espressione di «filosofo avanzato». Manca tuttavia, come si vede, il senso del «rovesciamento» del metodo hegeliano, come appare anche dalla poesia «Doktrin», in H. Heine, Zeitgedichte: Sämtliche Werke, I:

«Batti il tamburo e non aver timore / e bacia la cantiniera! / Questa è tutta la scienza, / questo è il più profondo senso dei libri. / Sveglia con il tamburo la gente dal sonno, / batti la sveglia con forza giovanile, / marcia sempre in testa battendo il tamburo, / questa è tutta la scienza. / Questa è la filosofia hegeliana / questo è il più profondo senso dei libri! / Io l’ho capita perché sono intelligente, / e perché sono un buon tamburino». (La poesia apparve su «Vorwärts!» il 20 luglio 1844; ora in Sämtliche Werke, I, p. 301).

Il contatto di Heine con Marx è tuttavia profondo: Deutschland. Ein Wintermärchen venne infatti pubblicata per la prima volta su «Vorwärts!» il 19 ottobre 1844, e chi ne curò la pubblicazione fu proprio Marx (cfr. H. Heine, Briefe…, II, pp. 541-543, lettera del 21 settembre 1844 a Marx). Chiari influssi socialisti e marxiani sono presenti anche nella prefazione al componimento poetico (datata 17 settembre 1844, Sämtliche Werke, pp. 427-430), e soprattutto nella prefazione all’edizione francese, che registra qualche variante (ibid., p. 540). Di Deutschand. Ein Wintermärchen, G. Lukàcs, Heine et la révolution de 1848 (sta in «Europe», anno XXXIV, fascicolo doppio 125-126, maggio-giugno 1956, pp. 47-66), scrive che è il capolavoro politico dell’autore, al quale, come Engels, riconosce il merito di essere stato il primo a svelare il significato rivoluzionario ascoso nella filosofia hegeliana, e di aver respinto il romanticismo (pp. 47-49). Per Lukàcs, la posizione «ideologica» di Heine è quella di un «partigiano d’una rivoluzione borghese portata fino in fondo» (p. 53), al quale questo radicalismo, che tuttavia resta borghese, consentì di simpatizzare attivamente con il socialismo, anche se socialista o comunista non divenne mai. Che Heine non sia mai divenuto socialista, è vero. Ma Deutschland. Ein Wintermärchen, rappresentando il culmine dell’influenza marxiana, vi è molto vicina. Sia nei versi come nella prefazione Heine parla della necessità del socialismo, e della funzione che in ciò spetta alla Germania. Respingendo infatti l’accusa di essere nemico della propria patria perché s’oppone alle pretese dei nazionalisti tedeschi sull’Alsazia e la Lorena, il poeta dichiara che il suo patriottismo non consiste nella conquista di territori, ma nell’auspicio e nell’opera perché la Germania, forte della propria rivoluzione filosofica (che è poi sempre ancora quella esposta in Zur Geschichte…) porti a compimento anche la rivoluzione sociale, iniziata ma non compiuta dalla Francia del 1789, e realizzi l’ateismo, salvando nel contempo l’umanità dalla miseria (ibid., pp. 429-430). All’ambiente degli «Annali franco tedeschi» si riferisce anche la poesia Lebensfahrt (maggio 1843; in H. Heine, Zeitgedichte, ora in Sämtliche Werke, I, p. 308).

Per gli «Annali franco tedeschi» il poeta scrisse anche una satira di Luigi di Baviera, Lobgesänge auf König Ludwig (1844; ora in H. Heine, Nacblese zu den Zeitgedichten, in Sämtliche Werke, II, pp. 169-173). Tra i due redattori degli «Annali», Marx e Ruge, Heine fu di gran lunga più legato a Marx, di cui frequentava regolarmente la casa (cfr. A. Cornu, K. Marx et F. Engels…, III, pp. 27-35). Anche nella cit. poesia sulla sollevazione dei tessitori della Slesia, il poeta fece propria una tesi più vicina a quella di Marx che a quella di Ruge: cioè che si trattasse di una manifestazione di maturità politica, non di un soprassalto disperato, ed avente un’importanza esclusivamente locale, dovuto all’arretratezza tedesca (cfr. ibid., pp. 69 sgg.). Per l’influenza di Marx sull’attività letteraria del poeta, cfr. anche: H. Kaufmann, Politisches Gedicht und klassische Dichtung. Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, Berlin, 1958; cfr. anche l’antologia di passi politici Genius der Freiheit. Heinrich Heines politische Schriften (a cura di W. Drews), Baden Baden, s. d., come pure Heinrich Heine und der Sozialismus (a cura di H. Wendel), Berlin, 1919. Sul pensiero politico di Heine, si veda anche il citato numero doppio di «Europe», che contiene una serie di collaborazioni sul problema, tra cui le più notevoli sono le segg.: P. Abraham, Pourquoi Heine?, pp. 3-11; E. Vermeil, Henri Heine, pp. 12-32; Victor Walter, Heine et Marx a Paris, pp. 12-11; Gilbert Badia, Heine Journaliste, pp. 78-91. Si veda anche: N. Bernikow, Heinrich Heine – der grosse Dichter der deutschen revolutionären Demokratie, sta in «Neue Welt», 1952, fasc. 2-3; Holzhausen, Heinrich Heine und Napoleon der erste, Frankfurt a M., 1903; R. Laagel, Contribution à l’étude de la pensée politique de Henri Heine, Paris, 1954; G. Lukòcs, Heine e la preparazione ideologica della rivoluzione del Quarantotto, in «Società», 1956, n. 2, pp. 225 sgg.; G. Lukacs, «Heinrich Heine als nationaler Dichter», in Deutsche Realisten des XIX Jahrhunderts, Berlin, 1951; F. Mehring, «Heine-Biographie» in Beiträge zur Literaturgeschichte, Berlin, 1948, pp. 143-181; G. Cogniot, introduzione a H. Heine, Pages choisies, Paris, 1956; J. Müller, Marx und Heine, Berlin, 1953; W. Rose William, Heinrich Heine, two studies of his thought and feeling, Oxford, 1956; G. SCHWEIG, Die politische Dichtung Heinrich Heines im franzosischen Urtheil, Saarbrücken, s. d.; E. Vermeil, Henri Heine. Ses vues sur l’Allemagne et les révolutions européennes, Paris, 1939; L. Basso, Heine e Marx, in «Belfagor», XI, 1956, n. 2, pp. 121-136; T. W. Adorno, Die Wunde Heine, in Noten zur Literatur, Berlin-Frankfurt a. M., 1958, pp. 144-152; W. Harich, Heinrich Heine und das Schulgeheimniss der deutschen Philosophie, in «Sinn und Form», VIII, 1956, n. 1, pp. 27-59. Sui contatti tra Heine e Marx e sulla complessità dei motivi ispiratori di Heine si è più volte intrattenuto anche P. Chiarini, Dolore e grandezza di Heinrich Heine, in «Belfagor», XIII, 1958, n. 2, pp. 21-40; Per una biografia spirituale di Heine, in Letteratura e società. Studi sulla cultura tedesca da Lessing a Heine, Bari, 1959, pp. 165-188; Heinrich Heine fra decadentismo e marxismo, in «Società», XVI, 1960, n. 3, pp. 383-404. Una limpida pagina sui rapporti tra Heine e Marx ha scritto D. Cantimori, Note heiniane, apparse in «II Nuovo Corriere», 17 febbraio 1956 in occasione del centenario della morte del poeta, ed ora in Studi storici, Torino, 1959, pp. 779-781, ove si legge tra l’altro:

«Certo, c’era una base comune hegeliana nel rapporto tra Marx e Heine (non credo ci sia dubbio che le poesie o esercitazioni poetiche di Marx siano di imitazione heiniana): oltre l’interessamento continuo e attivo di Heine per il comunismo utopistico francese, oltre il collegamento da lui posto fra «romanticismo» e «rivoluzione» (rivoluzione sociale), c’è anche l’hegelismo di Heine, il quale aveva anche elaborato una sua esposizione della filosofia hegeliana, poi distrutta. Ma questa notizia ha solo valore simbolico e indicativo, perché tutta l’opera letteraria e pubblicistica di Heine è permeata di spiriti hegeliani (di hegelismo di sinistra o rivoluzionario); e bisogna riconoscere che gran parte della terminologia e dello stile di Marx si ricollega all’opera di Heine».

Cantimori conclude poi con un’osservazione che penso riassuma ottimamente la sostanza dei rapporti tra Heine e Marx:

« I rapporti politici tra i due si attenuarono rapidamente dopo che Heine ebbe lasciato Parigi. Il nuovo interesse di Heine per il comunismo tedesco (hegeliano, in via di divenire marxista) era generico e soggettivo, l’interesse di Marx per la storia positiva delle forze produttive finì col prevalere: ma il contatto fra i due grandi tedeschi rimase fecondo».

[A cura di Massimo Cardellini]

Karl Marx e il primo partito operaio [1]

Maximilien Rubel

Il postulato dell’autoemancipazione proletaria attraversa, come un leit-motiv, tutta l’opera di Marx. È l’unica chiave per una giusta comprensione dell’etica marxiana. Ha ispirato tutte le procedure, teoriche e politiche, di Karl Marx, dal 1844, quando, in La Sacra Famiglia, scriveva che “Il proletariato può e deve liberarsi da se stesso”, attraverso le vicissitudini dell’Internazionale operaia la cui massima, proclamata da Marx, era: “L’emancipazione della classe operaia deve essere opera della stessa classe operaia”, sin agli ultimi primi anni della sua vita, quando, preoccupato dalla sorte della rivoluzione russa, pose tutte le sue speranze nella plurisecolare obchtchina e i suoi contadini [2].

La forza — o la debolezza — dell’etica marxiana, è la sua fede nell’uomo che soffre e nell’uomo che pensa: — nell’uomo medio — tipo umano più numeroso — e nell’uomo eccezionale, pronto a far sua la causa del primo. Tra i due tipi umani si pone la minoranza onnipotente degli oppressori, padroni dei mezzi di vita e di morte, che ha al suo soldo un esercito che si rinnova senza posa di valletti della spada e della penna, che hanno come missione di mantenere lo statu quo o di ristabilirlo ogni volta che coloro che soffrono e coloro che pensano si uniscano per porvi fine, sognando di instaurare non il cielo sulla terra, ma semplicemente la città umana su una terra umana.

L’unione degli esseri sofferenti e degli esseri pensanti non è concepita da Marx come un’alleanza tra degli esseri che si attribuiscono dei compiti differenti, dal punto di vista di una divisione razionale del lavoro, i primi essendo condannati alla miseria e alla rivolta cieca contro la loro condizione inumana, i secondi aventi la vocazione di pensare per i primi, e di fornire a quest’ultimi delle verità bell’e pronte. A questo proposito, Marx si è espresso con una nettezza che esclude ogni ambiguità, sin dal 1843 in una lettera a Ruge: L’intesa di coloro che soffrono e di coloro che pensano è in verità un’intesa tra “l’umanità sofferente che pensa, e l’umanità pensante che è oppressa”. In altri termini i proletari devono elevare l’opinione che essi hanno della loro miseria all’altezza di una coscienza teorica che dia alla miseria proletaria un significato storico e che, allo stesso tempo, permetta alla classe operaia di elevarsi alla comprensione dell’assurdità della sua condizione. Se “l’arma della critica non può sostituire la critica delle armi”, se “la forza materiale non può essere rovesciata che dalla forza materiale”, non resta tuttavia non meno valido il fatto che “la teoria si muti, essa stessa, in forza materiale, non appena essa ha afferrato le masse”.

L’immagine del movimento rivoluzionario non è quella delle folle sofferenti e prive di coscienza guidate da un’élite di uomini chiaroveggenti, che patiscono la miseria, ma quella di una sola massa di esseri in stato permanente di rivolta e di rifiuto, coscienti di ciò che sono, vogliono e fanno.

Certo le aspirazioni radicali del proletariato nascono, molto spesso, spontaneamente, per il solo effetto di una situazione avvilente. Ma è allora che essi appaiono degli esseri che sentono la degradazione dell’uomo di massa come un’offesa inflitta alla loro propria dignità di uomini pensanti. Essi intravedono e annunciano per primi la possibilità e la necessità di una rivoluzione radicale, che trasformi le fondamenta materiali e il volto spirituale della società. Essi si uniscono al proletariato, di cui sentono i bisogni e gli interessi come i propri, e se ne fanno gli educatori alla maniera socratica, insegnando loro a pensare da sé. Gli insegnano, innanzitutto, che la lotta di classe non è soltanto un fatto storico, e cioè un fenomeno costante della storia passata, ma anche un dovere storico, e cioè un compito da compiere in piena conoscenza di causa, un postulato etico che, coscientemente posto in applicazione, evita all’umanità le miserie ineffabili che una civiltà tecnica giunta all’apogeo della sua potenza materiale non può mancare di generare per quanto a lungo si sviluppi seguendo le sue proprie leggi, e cioè, seguendo le leggi del caso. Mentre i predicatori religiosi o moralizzanti si danno da fare per apportare ai diseredati la consolazione di una redenzione o di una purificazione attraverso la sofferenza volontariamente accettata, i pensatori socialisti insegnano loro che essi sono la vittima di un meccanismo sociale di cui essi stessi sono i principali ingranaggi e che essi possono, di conseguenza, far funzionare per il vantaggio materiale e morale di tutta l’umanità, lo sviluppo storico avendo permesso all’homo faber di accedere a quella “totalità” delle forze produttive che favorisce la comparsa dell'”uomo totale”: “Di tutti gli strumenti di produzione, il più grande produttivo è la classe rivoluzionaria stessa (Anti-Proudhon).

Il carattere etico del postulato dell’auto-emancipazione del proletariato è ampiamente dimostrato dall’idea che Marx si faceva del partito operaio. E’ noto che nessuno dei partiti proletari che Marx ha visto costituirsi o ha aiutato a far nascere gli sembravano corrispondere a quest’idea. Ma ciò che si sa meno, è il fatto, – strano a prima vista – che, anche dopo la dissoluzione della Lega dei comunisti e durante tutto il periodo precedente la fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, Marx non ha smesso di parlare del “partito” come di una cosa esistente. La sua corrispondenza con Lassalle e Engels è, a questo proposito, estremamente significativa. In numerose lettere scambiate tra i tre amici, nel corso di questo periodo, si discute del “nostro partito”, mentre nessuna organizzazione politica degli operai esisteva realmente. Ma molto più rivelatrici sono, per il problema evidenziato, le lettere di Marx a Ferdinand Freiligrath, il cantore rivoluzionario degli anni 1848- 1849, al momento dell’affare Vogt. Freiligrath era appartenuto alla Lega dei comunisti e aveva pubblicato i suoi versi incandescenti sulla Nuova Gazzetta Renana diretta da Marx. Viveva, come quest’ultimo, a Londra, dove occupava, in una banca, un impiego “onorevole”. Il suo nome essendo stato associato agli intrighi che si preparavano in rapporto alle calunnie sparsa da Vogt sul conto di Marx e del suo “partito”, Freiligrath intraprese dei tentativi per essere esentato dall’obbligo di figurare come testimone a carico contro contro Vogt, nei processi intentati da Marx a Londra e a Berlino.

Marx tentò in una lettera il cui tono caloroso non cede in nulla al rigore politico, di convincerlo che i processi contro Vogt erano “decisivi per la rivendicazione storica del partito e per la sua ulteriore posizione in Germania” e che non era possibile lasciare Freiligrath fuori dal gioco, “Vogt”, gli scrisse Marx, “tenta di trarre profitto dal tuo nome e finge di agire con la tua approvazione infangando l’intero partito, si vanta di averti tra i suoi sostenitori… Se abbiamo coscienza entrambi di aver, ognuno a proprio modo e nel disprezzo di tutti i nostri interessi personali, mossi dai moventi più puri, agitato per anni la bandiera al di sopra delle teste dei filistei, nell’interesse della ‘classe la più lavoratrice e la più miserabile’, sarebbe, io credo, un peccato meschino contro la storia, se ci urtassimo per delle bazzecole che poggiano su dei malintesi”.

Freiligrath, pur assicurando Marx circa la sua amicizia indefettibile, puntualizzerà nella sua risposta che, se egli intendeva rimanere fedele alla causa proletaria, si considerava tuttavia tacitamente disimpegnato da ogni obbligo nei confronti del “partito”, dalla dissoluzione della Lega comunista. “Alla mia natura”, egli scrisse, “così come a quella di ogni poeta, occorre la libertà! Il partito somiglia, anch’esso, a una gabbia, e si può comporre meglio, anche per il partito, dall’esterno piuttosto che dall’interno. Sono stato un poeta del proletariato e della rivoluzione, per molto tempo prima di essere stato membro della Lega e membro della redazione della Nuova Gazzetta Renana! Voglio dunque continuare a volare con le mie ali, non voglio appartenere che a me stesso e voglio io stesso disporre interamente di me!”. Nella parte conclusiva, Freiligrath non mancò di far allusione a “tutti gli elementi dubbiosi e abietti… che si erano accollati al partito” e di evidenziare la sua soddisfazione di non farne più parte, “non fosse che per il gusto della pulizia”.

La replica di Marx, a più di un titolo, presenta un interesse particolare per ciò che costituisce, accanto al Manifesto del partito comunista e alla Critica del programma di Gotha uno dei rari documenti suscettibili di chiarire uno dei problemi più importanti, se non il più importante, dell’insegnamento marxiano, problema sul quale la più grande confusione non smette di regnare negli spiriti marxisti.

Ricordando a Freiligrath che la dissoluzione della Lega comunista aveva avuto luogo (nel 1852) su sua proposta, Marx dichiara che dopo quell’avvenimento non è appartenuto e non appartiene a nessuna organizzazione segreta o pubblica: “Il partito”, egli scrive, ” compreso in senso essenzialmente effimero, ha smesso di esistere per me da otto anni”. In quanto alle discussioni sull’economia politica che egli aveva fatto dopo la pubblicazione del suo Per la critica dell’economia politica (1859), esse erano destinate non a qualche organizzazione chiusa ma a un piccolo numero di operai scelti tra i quali vi erano anche vecchi membri della Lega comunista. Sollecitato da alcuni comunisti americani di riorganizzare la vecchia Lega, egli aveva risposto che dal 1852 non era più in relazione con nessuna organizzazione di alcun genere: “Risposi… che avevo la ferma convinzione che i miei lavori teorici erano più utili alla classe operaia della mia collaborazione con delle organizzazioni, che, sul continente, non avevano più alcuna ragione di essere”. Marx prosegue: “Dunque, dal 1852, non so nulla di un “partito” in senso letterale. Se sei un poeta, io sono un critico e ne avevo veramente abbastanza delle mie esperienze fatte tra il 1849 e il 1852. La Lega, – così come la Società delle stagioni di Parigi e come cento altre società, – non era che un episodio nella storia del partito il quale nasce spontaneamente dal terreno della moderna società [3]”. Poco oltre leggiamo: “La sola azione che ho continuato dopo il 1852 per quanto tempo ciò era necessario, e cioè sino alla fine del 1853…, era il system of mockery and contempt (4)… contro gli inganni democratici dell’emigrazione e le sue velleità rivoluzionarie”… Marx parla allora degli elementi sospetti menzionati da Freiligrath appartenuti alla Lega. Gli individui nominati non erano in realtà mai stati membri di quell’organismo.

E Marx aggiunge: “E’ certo che nelle tempeste, il fango viene agitato, che nessuna era rivoluzionaria profuma di acqua di rose, che in certi momenti si raccolgono ogni genere di rifiuti. Presentemente, quando si pensa agli sforzi giganteschi diretti contro di noi da tutto quel mondo ufficiale che, per rovinarci, non si è accontentato di sfiorare il delitto penale, ma vi si è immerso sino al collo; quando si pensa alle calunnie sparse dalla ‘democrazia dell’imbecillità’ che non ha mai potuto perdonare al nostro partito operaio di aver avuto più intelligenza e carattere di quanto essa non ne avesse mai avuto, quando si conosce la storia contemporanea di tutti gli altri partiti e quando, infine, ci si domanda ciò che si potrebbe realmente rimproverare al partito intero, si deve giungere alla conclusione che questo partito, in questo XIX secolo, si distingue brillantemente per la sua pulizia. Possiamo, con le usanze e i traffici borghesi, sfuggire all’infangamento? E’ proprio nel traffico borghese che essi sono al loro posto naturale… Ai miei occhi, l’onestà della morale solvibile… non è in nulla superiore all’abietta infamia che né le prime comunità cristiane né i club dei giacobini né la nostra defunta Lega non sono riuscite a eliminare dal loro interno. Soltanto che, vivendo nell’ambiente borghese, si prende l’abitudine di perdere il senso dell’infamia rispettabile o dell’infame rispettabilità”.

La lettera, la cui maggior parte è dedicata a delle questioni di dettaglio del processo contro Vogt, termina con queste frasi: “Ho cercato… di dissipare il malinteso a proposito di un ‘partito’: come se, con questo termine, intendessi una ‘Lega’ sparita da otto anni o una redazione di giornale dissolta da dodici anni. Con partito, intendevo il partito in senso eminentemente storico”.

Il partito in senso eminentemente storico, – era per Marx il partito invisibile del sapere reale piuttosto che il sapere dubbio di un partito reale, detto altrimenti, egli non concepiva affatto che un partito operaio, qualunque esso fosse, potesse incarnare, per il semplice fatto della sua esistenza, la “coscienza” o il “sapere” del proletariato [5].