“Guarda che bella la Tour Eiffel!”

“Ma … questa non è LA Tour Eiffel, è UNA FOTO DELLA Tour Eiffel …”

“Eh, vabbè, è uguale, che esagerazione …”

” … … … “

Webcam.

Ce n’è una, nella mia città, puntata sul duomo, a inquadrare una parte della cattedrale e una piccola parte sia della piazza antistante la chiesa che della piazza laterale sinistra.

Transitano persone in quello spazio e fanno cose, sotto l’occhio fisso della webcam: camminano, si fermano, parlano, fanno foto, si abbracciano e si baciano, spingono carrozzine, mangiano panini o leggono seduti sui gradini, entrano nella cattedrale, escono assorti ancora in qualche preghiera o incantati dagli splendidi affreschi che decorano l’interno; a volte ci sono pianisti o violinisti che suonano all’aperto e la piazza si riempie di musica; è giorno e il sole illumina i mosaici dorati; è sera e le luci puntate sulla facciata diventano intime con il blu-azzurro del cielo; è estate e si vedono abiti colorati, è inverno e predominano i colori scuri.

Guardando quelle persone, simili a piccoli punti in movimento, ci sembra di conoscerli un po’: osserviamo posture che si somigliano, ci incuriosiscono modi di camminare simili, ci rassicurano comportamenti prevedibili:i bambini saltellano, gli anziani sostano, gli innamorati si guardano negli occhi; e così da questi pattern, da queste somiglianze cominciamo a sentire un po’ vicini quegli sconosciuti, si fa strada quel senso di appartenenza al genere umano, si affaccia un senso di caducità comune… Eppure nulla sappiamo di nessuno di loro; eppure fantastichiamo sulle loro vite. A volte riconosciamo qualcuno tra quegli sconosciuti, qualcuno del posto, e allora entriamo in confidenza con quell’immagine, ci sembra ancora tutto più vero …

Le persone entrano nel campo inquadrato dalla telecamera e poi ne escono; per pochi attimi possono essere visti dal mondo intero, e poi scompaiono.

Dove prima? Dove dopo?

Fuori dal campo inquadrato dalla telecamera, prima erano scesi da una autobus, da una macchina, da un motorino; erano arrivati a piedi dalle diverse vie che danno sulla piazza; dopo si fermano a mangiare seduti a uno dei tavoli dei bar e trattorie che affacciano sul duomo; entrano nelle diverse vie, salgono su una macchina, su un autobus, su un motorino.

Continuano le loro vite, prima e dopo quell’attimo.

Intorno a quello spazio inquadrato c’è l’intero mondo e l’intero universo ma, guardando in rete le immagini riprodotte dalla telecamera, il mondo-l’universo sembra quello visibile lì davanti ai nostri occhi, incorniciato, limitato, de-finito, bidimensionale: un occhio fisso che lascia sia il mondo a muoversi, e che sempre più ha preso autorevolezza – per molte persone- per la sua capacità di controllo e di testimonianza.

E’ un po’ come la luce detta “occhio di bue”, che ha la stessa funzione selettiva: nel cerchio chiaro accadono le magie dello spettacolo, mentre intorno il resto del teatro scompare nel buio e sembra non esistere più nulla.

Eccoci di fronte a narrazioni, selezioni, rappresentazioni che assurgono a livello di mappa per quel perimetro bidimensionale con cui circoscrivono una realtà più estesa e multidimensionale, e per quell’indirizzare l’attenzione su qualcosa e non altro. Sono selezioni che hanno un che di commovente, per me, per quel senso di comunicazione dell’effimero e dell’impossibile che vi colgo; e un che di inquietante, sempre per me, per quel fisso circoscrivere e indicare cosa poco guardare di un mondo che invece è grande varia pullula si muove è complesso – tutto ciò deciso da qualcuno: perché con quali criteri?

Cosa potrebbe aiutarci, invece, a guardare-vedere il variare pullulare muoversi essere-complessità della vita? Cosa, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo ci porta alla diminuzione o all’accrescimento?

le carte geografiche in ogni classe – per conoscere il mondo?

gli atlanti dove viene planificato il globo terrestre -una delle forme di dominio antropocentrico

quante strade intraprese seguendo mappe e non osservando territori?

di quanta sicurezza ci illudono e mappe?

“sicurezza che poi diventa incertezza” (Eugenio Finardi, Extraterrestre)

ogni forma di conoscenza porta con sé un “cavallo di troia”?

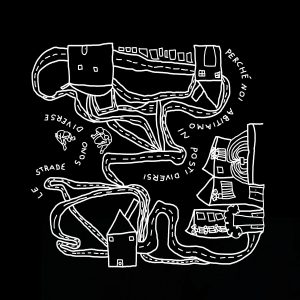

meglio disegnare consapevolmente una mappa per perdersi 🙂 … … …

http://mocellinpellegrini.net/portfolio/forse-possiamo-anche-fare-una-mappa-per-perdersi/

… … … oppure, consapevoli della qualità rappresentativa e selettiva del linguaggio, e della sua potente funzione di mappa, abbandonarsi alle parole quando diventano arte … … …

se mappa deve (deve?) essere,

che sia mappa-poesia, mappa-sublime 🙂

come nel caso di José Saramago

eccolo, lasciamoci guidare dalla sua scrittura sublime

Il perfetto viaggio, in José Saramago, Il perfetto viaggio, Bompiani 1994,

pp. 121-123

Uscimmo da Lisbona sul finire del pomeriggio, ancora con la luce del giorno, per una strada di poco traffico. Potevamo chiacchierare tranquillamente, senza precipitare le parole né temere le pause. Non avevamo fretta. Il motore dell’automobile ronzava come un violoncello la cui vibrazione di una sola nota si prolungasse all’infinito. Negli intervalli tra le frasi ci giungeva lo sfrigolio soave dei pneumatici sull’asfalto e, nelle curve, l’ansimare delle gomme era come un avvertimento, ma subito dopo riprendeva lo stesso pacifico mormorio. Parlavamo di cose forse già note, che ripetute apparivano tuttavia così nuove e così antiche come un albeggiare.

Le ombre degli alberi si stendevano sull’asfalto, molto allungate e pallide. Quando la strada cambiava direzione, verso il sole, ci arrivava sul viso una rapida raffica di lampi fulvi. Ci guardavamo l’un altro e sorridevamo. Più avanti, il sole si spense dietro una collina inaspettata. Non l’avremmo rivisto. La notte cominciò a nascere da se stessa e gli alberi radunarono le ombre sparse. In un rettilineo più lungo, i fari si lanciarono impetuosi come due braccia bianche che stessero tastando il cammino in lontananza.

Cenammo in una città, l’unica esistente tra Lisbona e la nostra meta. Nel bar-ristorante la gente del luogo guardò con curiosità gli sconosciuti che credevamo di essere. Ma nel bel mezzo di una frase, udimmo pronunciare il nome di uno di noi: mai nessuno è abbastanza ignoto.

Proseguimmo il viaggio, in piena notte. Eravamo in ritardo. La strada era peggiorata, tutta dossi, il fondo pessimo, le banchine franose e muri alti nelle curve. Non era più possibile chiacchierare. Entrambi ci raccogliemmo deliberatamente in un dialogo interiore che cercava di indovinare altri dialoghi, che prevedeva domande e costruiva risposte. E c’era la penombra di volti opachi da cui venivano le domande, dapprima timide, esitanti, e poi ferme, con una vibrazione di collera che tentavamo di capire, che aggiravamo prudentemente, o decidevamo di affrontare proponendo nella risposta una collera maggiore.

Attraversammo paesetti deserti, illuminati agli angoli da lampioni la cui luce smorta si perdeva senza occhi che la vedessero. Raramente un’altra macchina incrociava la nostra e ancor più raramente i nostri fari captavano il fanalino di uan bicicletta fantasma che ci lasciavamo dietro, come un profilo tremulo perduto nella notte. Cominciammo a salire. Dal finestrino semiaperto entrava un’aria fredda che circolava nella macchina e ci metteva un brivido alla schiena. Le luci blande del cruscotto diffondevano sui nostri volti un chiarore sereno.

Arrivammo quasi senza accorgercene, dietro una curva della strada. Girammo e rigirammo attorno ad una chiesa che sembrava stare dovunque, ormai perduti. Finalmente trovammo la casa. Un baraccone smilzo, con due porte strette. C’era gente ad aspettarci. Entrammo, e mentre in un angolo parlavamo con chi ci aveva accolti, la sala s’andò riempiendo lentamente. Occupammo i nostri posti. Sul tavolo c’erano due bicchieri e una brocca d’acqua.

Ora i volti erano reali. Uscivano dalla penombra e si volgevano verso di noi, gravi e interrogativi. Era di quella gente cui il nome di popolo si adatta come fosse la sua pelle. C’erano tre donne con bambini piccoli, e una di loro, più tardi, aprì la camicetta e lì stesso si mise ad allattare il figlio, mentre ci guardava e ascoltava. Con la mano libera copriva un po’ il viso del bambino e il seno, senza troppo preoccuparsi, tranquilla. C’erano uomini con la barba lunga, lavoratori dei campi, operai, qualche impiegato (ufficio? negozio?) e i bambini che volevano star quieti e non potevano. Parlammo fino all’alba. E quando tacemmo e tacquero, qualcuno disse semplicemente, nello strano tono di chi chiede scusa e insieme impartisce un ordine: “Tornate quando potete.” Ci congedammo.

Era tardi, molto tardi. Ma né io né l’altro avevamo fretta. L’automobile procedeva senza rumore, cercando il cammino dentro una notte altissima, con il cielo coperto di fuochi. Solo dopo molti chilometri riuscimmo a dire qualcosa di più delle poche parole di soddisfazione che ci eravamo scambiati nell’allontanarci. Avevamo dinanzi a noi un viaggio ancora lungo. Era un mondo disabitato quello che attraversavamo: canali silenziosi le vie dei paesi, con le loro facciate addormentate, e subito irrompevamo di nuovo nei campi, tra alberi che sembravano tagliati e che da vicino esplodevano in verde quando i fari li perforavano. Non avevamo sonno. E allora parlammo come due bambini felici.

A sinistra della strada, un fiume correva a fianco a noi.

Una lettera con inchiostro da lontano, in José Saramago, Il perfetto viaggio, Bompiani 1994, pp. 67-69

Chi scrive, penso lo faccia come all’interno di un immenso cubo, dove all’interno null’altro esiste se non un foglio di carta e la palpitazione di due mani veloci, esitanti, ali violente che di colpo cadono di lato, tagliate dal corpo. Chi scrive ha intorno a sé un deserto che sembra infinito, regno attentamente spopolato perché rimanga appena l’immagine di un campo aperto, di un tavolo da scrivano all’ombra d’un albero inventato, e un profilo angolato che fa di tutto per somigliare all’uomo. Chi scrive, credo cerchi di occultare un difetto, un vizio, una tara ai suoi stessi occhi indecente. Chi scrive, sta tradendo qualcuno.

Scrivo questa cronaca da lontano, dalla grande e infelice città cresciuta sulle rive del Tago, la scrivo da ancor più lontano, da un paese molto amato, dove i campi sono piantati a cipressi e i luoghi si chiamano sonoramente Ferrara o Siena, terra italiana che più amo dopo la mia, scrivo da una strada che ha nome Speranza, dove si riunirono per l’ultima volta i congiurati del 5 ottobre, dove oggi passano i miei vicini bianchi e neri, dove a volte, davanti alla mia porta, si ferma gente che non è del quartiere, che nessuno conosce e che rimane a guardare in aria come se stesse misurando il grado di inquinamento o decifrando misticamente i misteri della creazione del mondo.

Non ho nessuna storia da raccontare. Sono stanco di storie come se d’improvviso avessi scoperto che tutte sono state raccontate il giorno in cui l’uomo è stato capace di raccontare la prima parola, se mai c’è stata una prima parola, se le parole non sono tutte, ciascuna e in ciascun momento, la prima parola. Allora torneranno ad essere necessarie le storie, allora dovremo riconoscere che nessuna è stata ancora raccontata.

E’ davvero un piacere star seduto all’ombra d’un albero inventato, in questo cubo immenso, in quest’infinito deserto, a scrivere con inchiostro da lontano – a chi? Al di là del filo che separa le sabbie e il cielo, così distanti che seduto non le vedo, vanno le persone che leggeranno le parole che scrivo, che le disprezzeranno o le intenderanno, le conserveranno nella memoria il tempo che essa consentirà e poi le dimenticheranno, come se fossero appena il boccheggiare soffocato di un pesce fuor d’acqua. Seduto in mezzo al campo spopolato, chi scrive mantiene il suo curvo profilo perché non vi si perdano le tracce di un’umanità che ogni istante rende più imprecisa. E va tracciando segni sulla carta, desideroso di farla diventare aperta e concava come il cielo notturno perché non si perda l’incoerente discorso, custodito ora in piccole luci che impiegheranno più tempo a morire.

Chi leggerà il messaggio intraducibile nel linguaggio del mangiare e del bere? Chi lo porterà con sé nel suo letto, più la donna o l’uomo con il quale dormirà? Chi sospenderà l’arco della zappa, il movimento del martello, per ascoltare quel che non è una storia narrata della grande e infelice città? Chi ascolterà il camion al ciglio della strada, nella corsia di sosta, con ombre sparse, per sapere, respirando l’olio e il caldo del motore, le notizie di Giove gigante nel cielo nero? Chi dirà suo quel che è stato scritto all’interno del cubo, nel luogo in cui si conficca il compasso, nell’intersezione tra chi scrive e il tempo? Chi giustificherà insomma le parole scritte?

E un piacere è anche fare domande quando si sa che non avranno risposte. Perché se ne potranno aggiungere altre, oziose come le prime, altrettanto impertinenti, altrettanto capaci di consolazione al ritorno dal silenzio che le accoglierà. Seduto nel deserto, chi scrive si sentirà dolcementente incompreso, chiamerà in suo aiuto gli dei che più ama, a loro si confiderà, e tutti insieme, punto per punto, sapranno trovare le buone ragioni, gli acquietamenti della coscienza, finché il benefico sonno li riunisca e li ritiri da questo basso mondo.

Non sia però così questa volta. Pieghi chi scrive il suo tavolo, ne faccia il suo fardello e il suo zaino, se non è in grado di modificarlo altrimenti, muti il foglio in vessillo, e affronti la traversata del deserto, nelle tre dimensioni del cubo, dove sono le persone e le domande che esse fanno. Allora il messagio diverrà traducibile, sarà tovaglia da pane e con esso ci ripareremo dal freddo. Allora si torneranno a raccontare le storie che oggi diciamo impossibili. E tutto (forse davvero, forse davvero) comincerà ad essere spiegato e compreso. Come la prima parola.

Francesco Rosselli, Carta geografica di Europa, Asia, Africa, America, 1508

Francesco Rosselli, Carta geografica di Europa, Asia, Africa, America, 1508