|

Greta Lovisa Gustafsson, vero nome di Greta Garbo, nasce il 18 settembre 1905 a Stoccolma. Bambina timida e schiva, predilige la solitudine e, benché integrata e piena di amici, preferisce fantasticare con la mente, tanto che alcuni giurano averla sentita affermare, già in tenera età, che fantasticare fosse "molto più importante che giocare". Lei stessa in seguitò affermerà: "Un momento ero felice e l'attimo dopo molto depressa; non ricordo di essere stata davvero bambina come molti miei altri coetanei. Ma il gioco preferito era fare teatro: recitare, organizzare spettacoli nella cucina di casa, truccarsi, mettersi addosso abiti vecchi o stracci e immaginare drammi e commedie".

|

|

“Ondine” o “La Naiade” è un balletto in sei scene che nasce dalla fantasia della coppia Jules Perrot e Fanny Cerrito e non ha niente a che fare con il racconto di De la Motte Fouqué , “Undine”, che invece ispirò il balletto di Ashton. Messo in scena per la prima volta il 22 giugno 1843 fu celebrato non solo per la grazia delle musiche ma soprattutto per la drammaticità e il virtuosismo interpretativo della Cerrito, che eccelleva nel “pas de l’Ombre”. Nel 1851 il balletto fu riallestito da Perrot in Russia, a Peterhof presso la residenza dello Zar, con Carlotta Grisi come protagonista. In quell’occasione il palcoscenico fu allestito sulle acque del lago e le Naiadi facevano la loro comparsa sulla scena avanzando su barche a forma di conchiglia. Nel 1874 e in seguito nel 1892 fu Marius Petipa a riproporre il balletto modificando progressivamente la coreografia originale e assegnando il ruolo di Ondine all’ultima grande interprete: Mathilda Kshessinkaja. Recentemente Pierre Lacotte ha riproposto la sua versione di Ondine al Teatro Marinsky dando vita a una coreografia che poco ha potuto attingere dalle versioni di Perrot e Petipa per mancanza della documentazione originale, ma ha preso spunto dalle atmosfere di Bournonville ricostruendo un balletto che mescola stili e variazioni che spaziano dalle tarantelle in stile napoletano dei pescatori a quelle romantiche ed eleganti delle Naiadi. La trama vuole che su una spiaggia siciliana paesani e pescatori stiano preparandosi a festeggiare la Madonna: Matteo, giovane pescatore innamorato di Giannina con la quale convolerà a nozze il giorno successivo alla festa, invita tutti gli amici al matrimonio. Dopo i complimenti agli sposi e una danza festosa tutti partono per il paese dove si terrà la festa religiosa, solo Matteo si trattiene sulla spiaggia per pescare un pesce per la cena. Quando lancia la sua rete in mare, dall’acqua emerge una conchiglia al cui interno si cela una bellissima creatura che spesso Matteo aveva visto nei suoi sogni. Ondine, stizzita dall’amore del giovane per Giannina, si è resa visibile solo a Matteo e tenta di sedurlo convincendolo a gettarsi con lei dalla finestra aperta ma Giannina, accortasi del cambiamento del giovane rimprovera il fidanzato di incostanza proprio il giorno antecedente le loro nozze. Solo Teresa riesce a mettere pace tra i due giovani. Rimasto solo Matteo si addormenta in poltrona e Ondine, decisa a conquistarlo ad ogni costo gli appare in sogno per mostrargli il meraviglioso mondo marino cui appartiene. La scena onirica si svolge all’interno di una caverna sottomarina: Ondine compare in mezzo tra Naiadi con i capelli sciolti, vestite con abiti azzurri su cui spiccano splendidi monili di corallo e danza per lui in un “pas de six”. Sicura di averlo conquistato si getta ai suoi piedi quando Hidrola, sua madre e regina delle acque, la ammonisce circa la fragilità umana cercando di dissuaderla dal proposito, ma Ondine cogliendo una rosa le risponde che preferirebbe appassire prima di rinunciare al suo amore per Matteo. Intanto si è giunti alla vigilia delle nozze: in paese la festa è al culmine e dopo le preghiere tutti danzano un’animata tarantella che s’interrompe solo al suono della campana del Vespero che riporta tutti alla preghiera. Mentre tutti sono inginocchiati, assorti nella preghiera, Ondine emerge dalla fontana posta accanto all’altare; Matteo tenta di raggiungerla ma Giannina che nota la sua agitazione lo riprende esortandolo a pregare. La festa prosegue fino al tramonto poi i due giovani tornano a casa: stanno per mettere la barca al riparo quando Ondine getta Giannina nell’acqua prendendone il posto e le sembianze. Qui si apre la danza del celebre “pas de l’ombre” che Ondine balla dopo aver guardato il riflesso della sua nuova ombra umana sul terreno. Giannina, però, non è morta: soccorsa dalle Naiadi è stata portata al palazzo della regina Hidrola. Ondine/Giannina nel frattempo dorme e Hidrola di soppiatto la veglia con tristezza, svanendo nel momento in cui la giovane apre gli occhi: Ondine si sveglia stanca, esausta. Non è abituata al nuovo corpo e prega sua madre: questa la esorta a lasciare il suo stato mortale prima che sia troppo tardi ma al rifiuto della giovane sparisce di nuovo. Il giorno delle nozze è giunto: Teresa e Matteo raggiungono Ondine a casa e qui i due giovani sposi danzano il “pas de la rose fletrie” una vivace tarantella. La danza porta Ondine, già molto affaticata, allo stremo delle forze tanto che Matteo si dichiara preoccupato di sposare una ragazza troppo debole. Inizia il corteo nuziale ma la Naiade, sempre più debole, cammina con difficoltà aiutata da Matteo. Hidrola e le Naiadi cercano di salvare Ondine restituendo il proprio corpo a Giannina e Matteo riconoscendola finalmente come la vera amata è nuovamente felice mentre Ondine , tornata immortale, viene portata in trionfo dalle Naiadi nella sua casa sotto il mare.

|

|

Era la terza degli otto figli del Principe Filippo, Conte di Parigi e di Maria Isabella d'Orléans. Elena era sorella tra gli altri di Amelia, Regina di Portogallo, Isabella d'Orléans, Duchessa di Guisa e di Ferdinando, duca di Montpensier. Suo padre era nipote di Luigi Filippo di Francia, ed era stato erede dal 1842 al 1848. I genitori di Elena speravano che ella avrebbe sposato un erede al trono. I suoi fratelli avevano fatto buoni matrimoni: compreso Amelia, Regina di Portogallo, Isabella d'Orléans, Duchessa di Guisa. Ci furono voci rampante di vari corteggiatori che portano al suo eventuale matrimonio nel 1895. I suoi pretendenti furono senza dubbio incoraggiati dal fatto che Elena era considerata una grande bellezza per quei giorni. Una fonte contemporanea ha dichiarato che era "la personificazione della salute e della bellezza femminile, che si distingue come un atleta grazioso e affascinante linguista". Elena era innamorata del Principe Alberto Vittorio, duca di Clarence e Avondale (figlio maggiore del futuro Edoardo VII, e nipote dell'allora regnante monarca la Regina Vittoria), ma furono costretti a porre fine alla loro relazione a causa della disapprovazione di varie parti coinvolte. In un primo momento la regina Vittoria si oppose a qualsiasi fidanzamento perché Elena era cattolica. Vittoria scrisse a suo nipote suggerendo, come una valida alternativa, un'altra dei suoi nipoti, la Principessa Margherita di Prussia, ma nulla ne fece il suo suggerimento. Una volta che la coppia le confessò il proprio amore, la regina cedette e appoggiò il matrimonio. Elena offrì di convertirsi e Alberto Vittorio offrì di rinunciare ai suoi diritti di successione per sposarla. Sua madre la Principessa di Galles simpatizzava per la loro difficile situazione e approvò il loro rapporto. Per la delusione della coppia, il padre di Elena rifiutò di dare il suo consenso al matrimonio. Egli fu irremovibile che non poteva convertire. Elena si recò personalmente per intercedere presso Papa Leone XIII, ma questi confermò il verdetto di suo padre e l'affare fu chiuso. Alberto Vittorio in seguito si fidanzò con la Principessa Mary di Teck, ma morì prima che il matrimonio potesse aver luogo. Successivamente fu lo zar Alessandro III di Russia ad interessarsi di Elena come possibile moglie per suo figlio Nicola, ma quest'ultimo era già innamorato di Alice d'Assia e del Reno e rifiutò. Vi erano grandi speranze che Elena avrebbe sposato il figlio ed erede di Umberto I di Italia, il principe di Napoli. Alcuni anni prima del suo matrimonio con il Duca d'Aosta, Elena si recò a Napoli con la speranza di attirare l'attenzione del re e regina. Nessuna corrispondenza si è verificato comunque, e Umberto si fidanzò con la principessa Elena del Montenegro nel 1896. Il 25 giugno 1895 Elena sposò Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta. Ebbe due figli: Amedeo di Savoia, terzo duca d'Aosta Aimone di Savoia, quarto duca d'Aosta Durante la prima guerra mondiale fu ispettrice generale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, ricevette una medaglia d'argento al valor militare, tre croci al merito di guerra ed il suo operato ispirò a Gabriele d'Annunzio la sesta delle Canzoni d'Oltremare ("La canzone di Elena di Francia"): "...E quegli ch'ebbe stritolato il mento/dalla mitraglia e rotta la ganascia,/e su la branda sta sanguinolento/e taciturno, e i neri grumi biascia,/anch'egli ha l'indicibile sorriso/all'orlo della benda che lo fascia,/quando un pio viso di sorella, un viso/d'oro si china verso la sua guancia,/un viso d'oro come il Fiordaliso./Sii benedetta, o Elena di Francia,/nel mar nostro che vide San Luigi/armato della croce e della lancia". Successivamente, Elena fondò l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta e viaggiò a lungo in Africa, Asia, ed Australia. Dai suoi viaggi intorno al mondo trasse l'ispirazione per molti libri: "Viaggi in Africa", "Verso il sole che si leva", "Vita errante", "Attraverso il Sahara". Soggiornò a lungo col marito nella Reggia di Capodimonte a Napoli, influendo notevolmente sulla vita intellettuale della città partenopea. Rimasta vedova, visse ritirata sempre a Capodimonte. Morì a Castellammare di Stabia nel 1951. È sepolta nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Napoli insieme alla nuora Anna d'Orléans, moglie del suo figliolo primogenito, Amedeo. Il suo funerale, tanta fu la partecipazione dei napoletani, si trasformò in un trionfo di popolo. Il cognato Luigi Amedeo di Savoia-Aosta battezzò in suo onore una delle cime delle Grandes Jorasses, salita nel 1898. La città di Napoli ha intitolato alla principessa l'Asilo infantile "Elena d'Aosta" e l'ospedale "Elena d'Aosta".

|

|

Nacque a Cesena, penultimo figlio del conte Scipione Chiaramonti e di Giovanna Coronata dei marchesi Ghini, donna di profonda religiosità che entrerà in seguito tra le monache carmelitane a Fano. Al contrario dei suoi fratelli, non completò gli studi nel Collegio dei nobili di Ravenna ma, all'età di 14 anni, entrò nel monastero benedettino di Santa Maria del Monte nella sua città natale, prendendo il nome di Gregorio. I suoi superiori, resisi conto delle capacità del giovane, lo inviarono prima a Padova e successivamente a Roma al collegio di Sant'Anselmo, nell'abbazia di San Paolo fuori le mura, perché si perfezionasse nello studio della teologia. Divenuto professore di teologia, cominciò a insegnare nei collegi dell'ordine a Parma e a Roma. Nel febbraio 1775, con l’elezione a papa del concittadino Angelo Braschi, fu nominato priore dell’Abbazia benedettina di San Paolo a Roma. Il 16 dicembre 1782, Pio VI lo nominò vescovo di Tivoli. Il 14 febbraio 1785, per l'eccellente condotta tenuta in questa carica, ricevette la porpora cardinalizia e l'episcopato di Imola. Qui venne ricordato soprattutto per il suo carisma personale e per il suo amore per la cultura. Chiaramonti non faceva mistero di possedere nella sua biblioteca perfino l’Enciclopedia di d'Alembert, del resto erano note le sue aperture alle idee moderne. Nel 1797 suscitò scalpore una sua omelia, pronunciata nella cattedrale di Imola, in cui sosteneva la conciliabilità del Vangelo con la democrazia: “Siate cristiani tutti d’un pezzo e sarete anche dei buoni democratici”. Alla morte di Pio VI, il Sacro Collegio convocato dal decano cardinal Giuseppe Albani, si riunì in conclave a Venezia sotto ospitalità austriaca, poiché in quel periodo Roma era occupata dalle truppe francesi. Prima ancora che iniziasse il conclave, la situazione politica a Roma era mutata. Il 19 settembre 1799 i francesi avevano abbandonato l'Urbe; il 30 settembre la città era stata occupata dai napoletani, che avevano posto fine alla Repubblica Romana. I cardinali, appena 35, quasi tutti italiani, si riunirono il 30 novembre 1799 nel monastero di San Giorgio. Ben presto i voti si concentrarono su due candidati: il card. Mattei, arcivescovo di Ferrara, anti-francese, e il card. Bellisomi, vescovo di Cesena, la cui posizione era più conciliante. Passarono tre mesi interi senza che si delineasse una soluzione. Per uscire dall'empasse, monsignor Ercole Consalvi, il segretario del conclave, propose un terzo candidato: il vescovo di Imola, Barnaba Chiaramonti. In poco tempo i voti convogliarono su di lui. Anche il cardinale e arcivescovo francese Maury ebbe un ruolo decisivo nella sua elezione. Il 14 marzo 1800 Chiaramonti fu eletto papa all'unanimità. L'imperatore d'Austria chiedette al nuovo pontefice la cessione delle Legazioni di Bologna, Ferrara Imola e Ravenna. Pio VII rispose negativamente alle pretese imperiali; decise peraltro di conservare il titolo di vescovo di IMola. Francesco II, contrariato, vietò l'incoronazione del papa nella basilica di San Marco. Pio VII fu incoronato nella Basilica di San Giorgio Maggiore. Il nuovo pontefice si trattenne nel Veneto per alcuni mesi, durante i quali visitò quasi tutte le chiese e ricevette l'omaggio di tutte le congregazioni religiose; durante tale periodo effettuò una visita a Padova, dove era stato da giovane a Santa Giustina. Malgrado la contrarietà dell'imperatore d'Austria, si impose a questi nel suo desiderio di indipendenza e di andare a Roma. Fatta rotta da Venezia a Pesaro sulla fregata austriaca "Bellona", raggiunse la città eterna seguendo il percorso della via Flaminia. A Fano rese omaggio alle spoglie di sua madre nel Carmelo. In luglio il pontefice fece finalmente il suo ingresso a Roma, accolto dalla nobiltà romana e dal popolo in tripudio. Trovò le casse dello stato vuote: il poco che i francesi avevano lasciato era stato finito dai napoletani. In agosto nominò Consalvi, cui in gran parte doveva la tiara, Cardinale diacono e Segretario di stato, per poi iniziare ad occuparsi alacremente delle riforme amministrative, divenute ormai improrogabili. Nella scelta del nuovo segretario Pio VII non si fece influenzare dalle potenze straniere, specialmente dall'Impero austriaco, che voleva fosse nominato un prelato di suo gradimento. La sua attenzione si concentrò subito sullo stato di anarchia in cui versava la chiesa francese la quale, oltre ad essere travagliata dal vasto scisma causato dalla costituzione civile del clero, aveva a tal punto trascurato la disciplina che gran parte delle chiese era stata chiusa, alcune diocesi erano prive di vescovo, mentre altre ne avevano addirittura più di uno, mentre il giansenismo e la pratica del matrimonio degli ecclesiastici si stavano diffondendo, e fra i fedeli serpeggiavano l'indifferenza se non, addirittura, l'ostilità. Incoraggiato dal desiderio di Napoleone di ristabilire il prestigio della Chiesa cattolica in Francia, Pio VII negoziò il famoso Concordato del 1801, sottoscritto a Parigi il 15 luglio e successivamente ratificato il 14 agosto 1801. L'importanza di questo accordo fu tuttavia notevolmente stemperata dai cosiddetti articoli organici aggiunti dal governo francese l'8 aprile 1803. La Francia, comunque, ritrovò la libertà di culto che la rivoluzione aveva soppresso. Nel 1804 Napoleone iniziò a trattare con il papà la propria formale e diretta investitura come Imperatore. Dopo alcune esitazioni Pio VII si lasciò convincere a celebrare la cerimonia nella cattedrale di Notre Dame e a prolungare la sua visita a Parigi per altri quattro mesi ma, contrariamente alle sue aspettative, ne ricevette in cambio solo pochissime concessioni, e di secondaria importanza. Rientrato a Roma il 16 maggio 1805, fornì al collegio cardinalizio, convocato allo scopo, una versione ottimistica della sua visita. A proposito di questo episodio, riferendosi alla morte in cattività di Pio VI, Pasquino commentò: per mantener la fede un Pio perdé la Sede, per mantener la Sede un Pio perdé la fede. Nonostante ciò lo scetticismo prese presto il sopravvento quando Napoleone cominciò a non rispettare il concordato del 1803, arrivando al punto di pronunciare d'autorità lui stesso l'annullamento del matrimonio del fratello Girolamo con la moglie, un'americana di Baltimora. L'attrito fra la Francia ed il Vaticano montò così rapidamente che il 2 febbraio 1808 Roma fu occupata dal generale Miollis e, un mese più tardi, le province di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino furono annesse al Regno d'Italia. Rotte le relazioni diplomatiche fra Napoleone e Roma, con un decreto emesso a Schönbrunn l'11 maggio 1809 l'imperatore annetteva definitivamente tutti i territori dello Stato Pontificio. Per ritorsione, Pio VII, pur senza nominare l'imperatore, emise una bolla di scomunica contro gli invasori; nel timore di un'insurrezione popolare il generale Miollis, di propria iniziativa, come sostenne Napoleone in seguito o, più probabilmente, per ordine del generale Radet, prese in custodia il papa stesso. Nella notte del 5 luglio il Palazzo del Quirinale fu aperto con la forza e, in seguito all'ostinato rifiuto di annullare la bolla di scomunica e di rinunciare al potere temporale, il Pontefice fu arrestato e tradotto prima a Grenoble ed in seguito, passando per il colle di Tenda, Cuneo e Mondovì, a Savona. Qui egli si rifiutò con fermezza di convalidare l'investitura dei vescovi nominati da Napoleone e, quando i francesi scoprirono che il papa intratteneva segreti scambi epistolari, gli fu addirittura proibito di leggere e scrivere. Alla fine, con i nervi scossi dall'insonnia e dalla febbre, gli fu estorta la promessa verbale di riconoscere l'investitura dei vescovi francesi. Nel maggio 1812 Napoleone, con il pretesto che gli inglesi avrebbero potuto liberare il papa se questi fosse rimasto a Savona, obbligò il vecchio e infermo pontefice a trasferirsi a Fontainebleau, vicino a Parigi; il viaggio lo provò a un punto tale che al passo del Moncenisio gli fu impartita l'estrema unzione. Superato il pericolo e giunto in salvo a Fontainebleau, fu alloggiato con tutti i riguardi nel castello per aspettarvi il ritorno dell'imperatore da Mosca. Appena rientrato, Napoleone intavolò immediatamente una serrata trattativa col papa che, il 25 gennaio 1813, accettò un concordato a condizioni tanto umilianti che non riuscì a darsi pace. Tanto che, su consiglio dei cardinali Bartolomeo Pacca e Ercole Consalvi lo rigettò tre giorni dopo, comunicando la sua decisione per iscritto all'Imperatore (che la tenne segreta) e, in seguito, pubblicamente il 24 marzo dello stesso anno. Nel mese di maggio, infine, osò sfidare apertamente il potere dell'imperatore dichiarando nulli tutti gli atti ufficiali compiuti dei vescovi francesi. Dopo la sconfitta di Lipsia (19 ottobre 1813) e la conseguente entrata in territorio francese degli eserciti della coalizione nel gennaio 1814, Napoleone ordinò che il papa fosse ricondotto nella più sicura Savona, dove giunse il 16 febbraio. Il precipitare degli eventi e l'abdicazione del 17 marzo lo costrinsero il giorno stesso a liberarlo definitivamente ed a consentirgli di rientrare nello Stato Pontificio. Durante il rientro verso Savona, il papa soggiornò in diverse città, tra cui San Remo (in provincia di Imperia), dove fu ospite dei Marchesi Borea d'Olmo. Il 19 marzo Pio VII lasciò Savona e il 24 maggio fu accolto nella Città Eterna da una folla esultante. Il 7 agosto 1814, con la bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum, il papa ricostituì la Compagnia di Gesù, mentre il Segretario di stato Consalvi, al Congresso di Vienna, si assicurava la restituzione di quasi tutti i territori sottratti allo Stato della chiesa. Successivamente veniva soppressa nello Stato pontificio la legislazione introdotta dalla Francia e venivano reintrodotte le istituzioni dell'Indice e dell'Inquisizione. A Roma, gli ebrei, che erano stati liberati dai francesi, vennero di nuovo confinati entro il perimetro del Ghetto, e vi dovettero restare fino al 1870. Al suo ritorno da Vienna, il Consalvi introdusse un'amministrazione più snella ed altamente centralizzata, basata in gran parte sul Motu Proprio Quando per ammirabile disposizione, emanato il 6 luglio 1816 da Pio VII. Le novità più rilevanti riguardavano il sistema catastale e la nuova ripartizione territoriale dello Stato, suddiviso in tredici delegazioni e quattro legazioni, oltre al Distretto di Roma ribattezzato Comarca. Nonostante ciò, le casse dello stato erano in condizioni disastrose, mentre il malcontento si aggregava principalmente intorno alla Società segreta, di ispirazione liberale, dei Carbonari, messa all'indice dal papa nel 1821. Il capolavoro diplomatico del Consalvi fu una serie di concordati stipulati a condizioni particolarmente vantaggiose con tutti gli Stati di religione cattolica, ad eccezione dell'Impero austriaco. Negli ultimi anni del pontificato di Pio VII la città di Roma fu molto ospitale verso tutte le famiglie regnanti, i cui rappresentanti si recarono spesso a Roma; il pontefice fu particolarmente benigno verso i sovrani in esilio, dimostrando una notevole e singolare magnanimità anche nei confronti della famiglia di Napoleone. Notevole fu anche l'accoglienza riservata ai maggiori artisti dell'epoca, fra cui molti scultori. Un anno prima della morte eresse sul Pincio l’obelisco, rinvenuto nel XVI secolo e mai innalzato, che l’imperatore romano Adriano aveva fatto scolpire per l’amato e idolatrato Antinoo, annegato a vent’anni ed in seguito divinizzato. Lo scultore protestante Thorvaldsen fu colui che costruì lo splendido mausoleo in cui furono deposte le spoglie dello stesso pontefice, che spirò il 20 agosto del 1823. I costi furono sostenuti dal Cardinal Consalvi e l'iscrizione ricorda l'affetto del porporato per il "suo" Papa: PIO VII CLARAMONTIO CAESENATI PONTIFICI MAXIMO HERCULES CARD CONSALVI ROMANUS AB EO CREATUS.

|

|

Maria de’ Medici, figlia del granduca di Toscana Francesco I e di Giovanna d’Austria, nacque a Firenze il 26 aprile del 1573. |

|

TRANSLATE

|

||

|

di Ownerless SCARICA

|

||

MENU

PATTINATORI

ULTIMI COMMENTI

RIPOSINO MICIOSO

AREA PERSONALE

I MIEI BLOG AMICI

IL PATTINATORE

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

I messaggi sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.

IL SUONATORE DI FLAUTO

LA VANITOSA

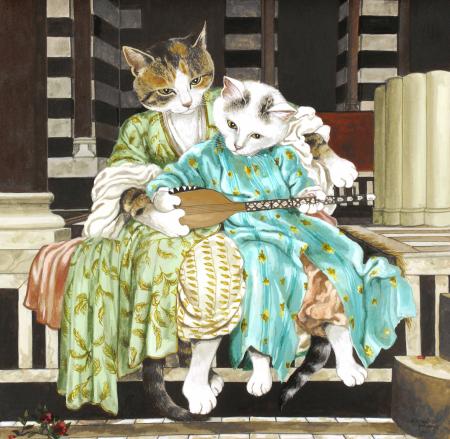

LEZIONE DI MUSICA

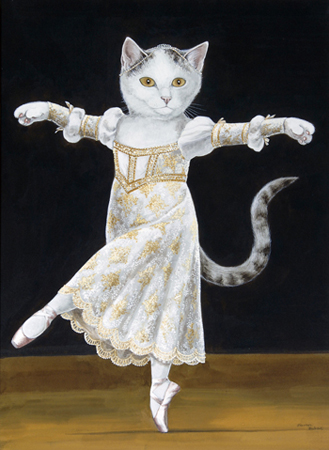

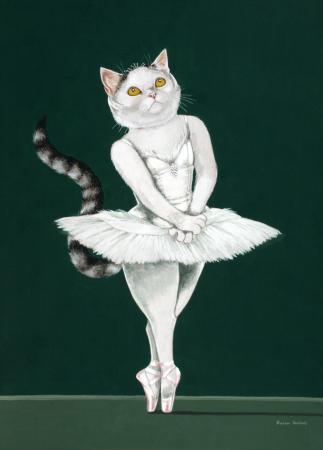

BALLERINA

RITRATTO DI FAMIGLIA

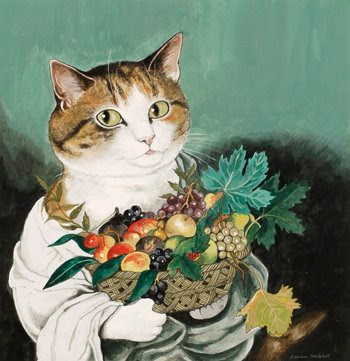

CARAVAGGIO - RAGAZZO CON LA FRUTTA

Inviato da: tizypit

il 06/11/2011 alle 23:48

Inviato da: carbonediamante

il 20/11/2010 alle 00:30

Inviato da: pappacorni

il 16/11/2010 alle 18:19

Inviato da: oranginella

il 16/11/2010 alle 17:46

Inviato da: DolceAmaraMelannas

il 09/11/2010 alle 20:47