Tratto da: Mondo dell'arte - Studi di Lettere e Artre

Cesare Pavese e Bianca Garufi: una bellissima coppia discorde

Un recente, prezioso contributo agli studi pavesiani, ci viene offerto da Mariarosa Masoero, curatrice del volume Una bellissima coppia discorde: il carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi (1945-1950), Firenze, Leo S.Olschki, 2011, XVI-166 pp. con 12 tavv.f.t. La Masoero prosegue in tal modo lo studio dell’uomo Pavese e della sua opera letteraria, studio concretato in più tappe, con la nuova edizione (estate 2003) del romanzo Fuoco grande, scritto a quattro mani con Bianca Garufi nel 1946, strutturato a capitoli alterni – dispari quelli scritti da Cesare, pari quelli di Bianca – rimasto incompiuto e uscito postumo nel 1959, nonché con ulteriori contributi quali: C.Pavese, Le poesie, (a cura di), Torino, Einaudi, 1998; C.Pavese, Il quaderno del confino, Alessandria, Ed. dell’Orso, 2010; Pavese e l’astronomia, Torino, in corso di stampa; C.Pavese, Il serpente e la colomba: Scritti e soggetti cinematografici, Torino, Einaudi, 2009; Giornate pavesiane (a cura di), Firenze, Olschki, 1992.

Chi ha instaurato un rapporto non superficiale con l’opera pavesiana, non ignora il nome di Bianca Garufi, coautrice di quel singolare esperimento letterario che è stato il romanzo Fuoco grande (ma il titolo originario doveva essere Viaggio nel sangue, “Più consono al contenuto, ma apparentemente poco pavesiano e, nel 1959 come oggi, editorialmente meno conveniente e gradevole di quello adottato – al contrario fin troppo pavesiano, da far subito subodorare la forzatura di un’operazione editoriale” (G.Peruzzo, La belva, la carne, l’abbraccio, p.16), o Dialoghi di Silvia e Giovanni), scritto, come già detto, a quattro mani, ma interrotto all’XI capitolo e relegato in un cassetto sino alla pubblicazione nel 1959. Di fatto, il romanzo sarà proseguito, sempre con le due voci narranti, da Bianca Garufi e pubblicato nel 1962 col titolo Il fossile. Il nome di Bianca è richiamato ulteriormente nel journal intime del Mestiere di vivere, implicito nelle dolorose riflessioni del consuntivo esistenziale, lucidamente disperato, del novembre 1945, che suona eternamente – ma non è per la suggestione “del periodo tutto mitopoietico e di riflessione sul mito” (R:Gigliucci, C.Pavese, p.122), sotto l’influenza dell’eterno ritorno nicciano? – come ricaduta nella sconfitta dell’uomo Pavese, visto il “ripetersi costante dello stesso schema di vita nella vita di un uomo e la impossibilità di comunione tra uomini e donne” (ibid.), come scrive in data 7 dicembre 1945: “C’è qui un riflesso del ritorno mitico. Quel che è stato, sarà. Non c’è più remissione [….] Tu cerchi [corsivo di Pavese] la sconfitta”

Il nome di Bianca è alluso anche in quei “dialoghetti” ispirati dalle sue sembianze mitiche “Bianca, Circe, Leucò” e raccolti sotto il “titolo collettivo” di Dialoghi con Leucò, “un libro che nessuno legge e, naturalmente, è l’unico che valga qualcosa” (Lettere, II, p.568). Scrive, in proposito, Pavese in una lettera a Bianca: “il fatto che ormai si chiamano Dialoghi con Leucò mi schiarisce le idee; che ne diresti di dedicarli – a Leucò?” (2 aprile 1946). Bianca è ancora richiamata nella magnifica “alba” del 27 novembre 1945, come la definisce Guglielminetti; “Bianca stessa è l’alba, Leucò [leukôs è bianco, in greco], la candida, colore epifanico ma anche agghiacciante” (Gigliucci, p.123).

Ulteriore richiamo, che quantifica il rilievo assunto dalla donna durante la comune esperienza romana presso l’editore Giulio Einaudi nella seconda metà del 1945 – “nella capitale Pavese aveva il compito di potenziare la sede romana dell’Einaudi perché si era diffusa la convinzione che nella capitale la casa editrice potesse sviluppare una maggiore influenza e allargare più rapidamente il suo raggio d’azione e la conquista di nuovi lettori” (D.Lajolo, Il vizio assurdo, p.311), Bianca svolgeva lavoro di segreteria – è rappresentato da quelle nove poesie intitolate La terra e la morte, scritte a Roma tra il 27 ottobre e il 3 dicembre 1945 e pubblicate nella rivista Le tre Venezie, a Padova, nel 1947, poi, postume nel volume Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1951. Scrive, in proposito, Pavese, in data 17 dicembre 1949: “Quel poemetto fu l’esplosione di energie creative bloccate da anni”, punto d’incontro di tre componenti: la persona di Bianca, la esperienza romana – fu sempre affettuosamente legato alla città: “la Roma della seconda parte de Il compagno è una città limpida, calda, aperta, dolce; persino in una lettera da Regina Coeli (8 luglio 1935) si legge: “a Roma, in complesso, si sta meglio che a Torino” (Gigliucci, p.50) – e il “turgore Leucò”.

Chi era Bianca Garufi, quale posto ha occupato nella parabola esistenziale di Cesare, parabola tendenziale, da sempre, nella direzione della discesa silenziosa nel gorgo? Non dimentichiamo il ruolo importante riconosciutole nella triade T. (Tina Pizzardo, la donna dalla voce rauca), F. (Fernanda Pivano, la studentessa di Lettere), B. (Bianca Garufi), citate insieme nel Mestiere di vivere in data 7 dicembre 1945: “E’ già due volte in questi giorni che metti accanto T,F,B. C’è qui un riflesso del ritorno mitico. Quel che è stato, sarà”. Tre donne che hanno inciso, quasi in senso chirurgico, nella vita di Cesare, segnandogli l’anima con tre ferite indelebili dove si riassumono tre sconfitte parallele sul piano di una impossibilità di matrimonio, di creazione di una famiglia, di paternità, di soddisfazione sessuale del partner; tre donne che portano con sé tre date di fallimento: 13 agosto 1937 (pomeriggio), 25 settembre 1940 (sera), 26 novembre 1945 (notte). L’ulteriore, significativa, sconfitta si consuma nelle gelide nevi di Cervinia con Constance Dowling (Connie), l’attrice americana per la quale ha scritto molti soggetti cinematografici, che lo lascerà per un altro uomo, come già avvenuto con la donna dalla voce rauca, la prima della triade T,F,B, segnando “l’eterno ritorno del dolore, della contorsione, della delusione, della fine della speranza” (Gigliucci, p.189).

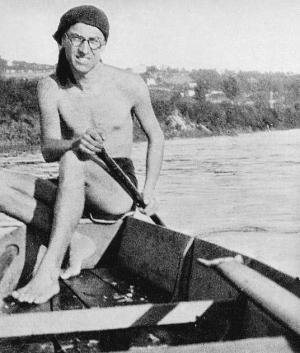

Bianca Garufi (1918-2006) e Cesare Pavese si incontrano sul terreno della comune esperienza di lavoro presso la sede romana della casa editrice Einaudi. Nasce un sentimento, “qualcosa di più che la passione”, che induce a sperare che la loro “storia” non “somigli alle altre che [Cesare] ha bruciato” (Introduzione al carteggio, p.VI). La corrispondenza tra i due inizia nell’agosto 1945 – lei è in vacanza in Sicilia nella grande casa materna del Settecento a Latojanni, a nord di Taormina – e prosegue nell’autunno, anche se Cesare e Bianca lavorano fianco a fianco e si vedono tutti i giorni.

Il fatto, di per sé singolare, trova una spiegazione se approfondiamo il tema della comunicazione umana: la lettera non è solo un mezzo per colmare le distanze createsi tra due persone, è anche la via per tentare una comunicazione più profonda, più intima, che risolva i problemi “del non detto o del difficile a dirsi” (ibid.), realtà che sottintende la difficoltà relazionale motivata dalla chiusura di uno dei due termini o dall’entropia semantica delle parole.

Più volte e da più critici il nome di Pavese ha richiamato quello di d’Annunzio (cfr., per es., l’intervento di Simona Costa, Pavese e d’Annunzio, in: Cesare Pavese oggi, Atti del convegno internazionale, San Salvatore Monferrato, 1987): ebbene, non dimentichiamo l’abitudine senile del Vate, autoesiliato nel mausoleo del Vittoriale, di comunicare attraverso lettere, bigliettini, con l’universo femminile che gli ruotava intorno negli anni della decadenza fisica; il Vate, padrone assoluto della “parola poetica” (cfr. Gorgia dell’Encomio di Elena), “l’atomo aereo” persuasivo per eccellenza, ora inaridito nel corpo e nella vena poetica, si affida alla parola scritta per attingere la comunicazione sotterranea che gli sfugge sul piano della oralità, che ora lo tradisce (quando i bigliettini non siano stati puramente informativi, alla stregua degli SMS intrecciati dagli adolescenti, sinonimo anch’essi di vuoto comunicativo). Dunque, certe cose non si possono – o meglio – non si riescono a comunicare sul piano della oralità, ma solo sul piano della scrittura, dove il sintagma può scavare più in profondità per portare alla luce l’elemento di significazione; Cesare ha particolare attitudine in tale direzione, come è attestato quando “ci parla dei ricordi in senso geologico, archeologico, come di stratificazioni sovrapposte, commiste di materiali di scavo, e celanti il tesoro al livello più profondo. Parla di “scavo”, di “giacimenti”, di “filoni” da ritrovare” (M.Verdenelli, in C.Pavese oggi, cit.,p.120).

Non dimentichiamo, poi, che la difficoltà di comunicazione tra uomo e donna è, per usare un suo americanismo, all pervading, oscillando tra piano linguistico e piano sessuale, tra parola e coito, a proposito del quale scrive, in data 15 gennaio 1938, ricostruendo l’aspetto grottesco dell’atto sessuale, non diversamente da Leonardo o Lawrence, “lui fa tutto al di fuori, alla luce del sole; ma nella donna bisogna penetrare, frugare, e tutto accade nelle viscere, nelle radici della carne” (ritorna, nuovamente, il tema della ricerca ctonia). La conclusione, tragica e ineludibile, è l’impossibilità di comunione tra uomo e donna (vedi le riflessioni conseguenti al rifiuto di Gôgnin – termine affettuoso per Fernanda Pivano – di sposarlo, 4 novembre 1938, ma vedi anche “tipologia delle donne: quelle che sfruttano e quelle che si lasciano sfruttare….tutti e due i tipi confermano la impossibilità di comunione umana” (15 ottobre 1940)).

Il rapporto tra i due è destinato – Cesare insiste sempre sul fatto che ciò che è stato, sarà, in una eterna ripetizione dell’uguale – a corrompersi: troppo diversi, appunto “una bellissima coppia discorde”, su cui pesa il fallimento intimo, che impedisce la possibilità del matrimonio, come appare dalla confidenza di Bianca al suo diario in data 13 agosto 1946: “Stasera abbiamo riso amaro su questa faccenda e deplorato ampiamente il fatto che non possiamo sposarci causa quel piccolo particolare dell’amore sessuale”. La strazio dell’estate 1950, quando l’ultimo amore per Pierina (Romilda Bollati, sorella di Giulio Bollati) a Bocca di Magra, “ultima fiamma della candela, l’estremo passo verso il gorgo” (Gigliucci, p.24), si rivela impossibile, lo vedrà scrivere: “Posso dirti, amore, che non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco?”; “Questa icona dell’alba che scopre insieme gli amanti (o gli sposi) è rovinosa per Cesare, una icona riassuntiva di ciò che gli è negato” (Gigliucci, p.25). Per Cesare, per il quale “in amore conta soltanto aver la donna in letto e in casa: tutto il resto sono balle, luride balle” (28 novembre 1937), l’alba del 27 novembre 1945 suona tragica conferma del ricorrente – ha la fissità del mito – fallimento umano. Scriveva nel 1934 i versi confluiti, poi, in Lavorare stanca: “Fa freddo, nell’alba, / e la stretta di un corpo sarebbe la vita”, versi che celavano un progetto di vita agli occhi di un poeta ventiseienne, sensibile quanto indifeso, anche da se stesso, non dimentichiamo. L’alba del 27 novembre 1945 non lo trova nel letto accanto a Bianca, ma solitario a respirare l’alba nascente nel cielo di Roma “dalle sue finestre della parete accanto” – è la separazione fisica – mentre “dorme Astante-Afrodite-Mèlita” che “si sveglierà scontrosa”, causa “la scheggia nelle carni” (avrebbe scritto Kierkegaard) che lo ha tradito. Cesare annota tragicamente: “E’ venuto la terza volta, quel giorno”, conscio che Bianca si sveglierà delusa, se non umiliata, perché già nel 1937, dopo il fallimento con Tina, aveva scritto che le donne “per la smania, legittima, di quel piacere sono pronte a commettere qualunque iniquità. Sono costrette a commetterla” (27 settembre 1937).

Scrive Gigliucci nel suo dizionario pavesiano, sotto la voce alba: “L’alba è in Pavese per lo più il momento dell’angoscia, mostra il chiarore lattescente della morte, il livore della solitudine” (p.41), e l’alba del 27 novembre 1945 mantiene fedelmente le prerogative negative del colore bianco. Prosegue Gigliucci: “La triade Astante-Afrodite-Mèlita rimanda allora a diverse manifestazioni di un’unica dea, dolce (Mèlita, di miele) e terribile, bianca e agghiacciante come la luna….Bianco è un colore di maestà, spiritualità, ma anche un colore che spaventa, che incute terrore: si veda i capitolo 42 di Moby Dick sulla bianchezza della balena. Bianco è pure il colore “infame” della pelle che i nudisti del Diavolo sulle colline vogliono eliminare dal loro corpo….Bianco è allora il colore della donna, della debolezza e del femminile malsano e minaccioso” (p.61).

Bianca, la Leucò dei “dialoghetti”, è tutto questo, incarnazione progressiva e ricorrente nella vita di Cesare, epifania di quell’archetipo della “Dea Bianca” (il poeta ha letto The White Goddess di Robert Graves) che troverà l’ultima incarnazione in Connie, l’attrice americana, che è alba, bianca e luminosa, ma sempre anche terra, “la terra che aspetta”, come Bianca che dorme sola, lontana dal corpo di Cesare, e che si sveglierà “scontrosa” dopo una notte di impossibile congiunzione. Franco Mollia, nella monografia su Cesare Pavese, scrive della “trasparenza assonnata di un’alba….per terminare nella nota lugubre di un addio scontato fin dal primo risveglio” (p.21), confermando “un parallelo tra le poesie di La terra e la morte e la nota di diario del 27 novembre” (ibid.). Bianca, protagonista del ciclo di nove poesie, è “terra e mare, e porta con sé la morte, come impenetrabile silenzio….e come buio di solitudini in cui non sorge luce di parole” (ibid.). La “parola pensata” non serve a rompere il muro d’ombra che sta tra lui e la donna:

Come la roccia e l’erba,

come terra, sei chiusa;

……………………….

La parola non c’è

Che ti può possedere

O fermare

………………………

E non dici parole

E nessuno ti parla.

(Poesie, 15 novembre 1945, p.126).

Bianca è come una terra muta e impenetrabile:

E’ una terra che attende

E non dice parola.

(30-31 ottobre 1945).

Il parallelo sopracitato tra i versi de La terra e la morte e la nota di diario del 27 novembre 1945 trova ulteriore conferma nel verso del 5 novembre “per te l’alba è silenzio”. Il silenzio, come assenza di comunicazione, intride l’alba lattiginosa che avvolge Roma quel giorno di fine novembre. Pavese lo vediamo muto alla finestra nella stanza accanto a quella dove dorme Bianca, immersa nel sonno da cui si sveglierà “scontrosa” perché inappagata: potrebbe essere un quadro di Hopper, coi protagonisti congelati in una muta sospensione (il riferimento a Hopper è confermato anche da Gigliucci nel commento alla “metafisica “Piscina feriale“, dove è una piscina estiva in città a farsi teatro di un’attesa irreale di qualche evento che non si verifica, in una atmosfera di immobilità, vuoto, solitudine e stasi inquieta fra De Chirico e Hopper, fra timor panico e tedio ansioso” (p.88).

Siamo così ritornati al nostro punto di partenza, e cioè la ricerca di motivazioni che spieghino il singolare ricorso alla comunicazione epistolare tra due persone che lavorano fianco a fianco sul posto di lavoro. Cesare incontrerà per tutta la vita difficoltà relazionali tali da impedirgli un rapporto normale, costruttivo, con l’universo femminile – se le donne si innamorano di lui, le rifiuta bruscamente, “non lo lusinga sentirsi amato; lo irrita profondamente, gli suscita la peggiore misoginia” (Gigliucci, p.159) -; l’ultimo schiaffo è nella telefonata del 26 agosto 1950 dall’albergo Roma di Torino – lo troveranno morto la sera seguente – quando la ragazza incontrata nella sala da ballo Gai rifiuta di incontrarlo: “Non vengo perché sei un musone e mi annoi”.

Ma anche Bianca è persona difficile nel rapporto umano, che “non nasconde le proprie debolezze e fragilità” (Masoero, p.VIII), preoccupata di continuo dalle difficoltà finanziarie, pur provenendo da famiglia agiata della aristocrazia siciliana, assillata di continuo da malattie in parte psicosomatiche (sinuvite che la immobilizza nel soggiorno a Uscio, orticaria di origine nervosa, sinusite, depressione ricorrente), incostante nell’impegno professionale (nel gennaio 1946 lascia la casa editrice Einaudi, idem nel maggio 1948, sempre per “concorrenza femminile”, nell’inverno 1948 interrompe la collaborazione con Ernst Bernhard, colui che introdusse la psicoanalisi junghiana in Italia) e per questo più volte rimproverata da Cesare.

La “bellissima coppia discorde” si separa: il 1 gennaio 1946 Bianca è dimissionaria dall’Einaudi, lascia Cesare a Roma mentre la corrispondenza si intensifica. Nel febbraio 1946 Bianca è a Uscio, ospite della Colonia Arnaldi per cure mediche, Cesare a Roma. Nel giugno 1946 Bianca è a Roma, mentre Cesare è rientrato nella sede torinese dell’Einaudi. Dal 1947 al 1950, Cesare sarà a Torino, Bianca a Roma. In questi anni di lontananza, poche le occasioni di incontro tra i due – si dipana una corrispondenza affettuosa e aggressiva insieme, in piena coerenza col significato di pòlemos che Cesare attribuiva al rapporto uomo-donna. L’infittirsi della corrispondenza risponde anche al bisogno di portare a termine il singolare progetto del romanzo scritto a quattro mani, i cui protagonisti, Giovanni e Silvia, appaiono come gli alter ego di Cesare e Bianca. Scrive in proposito Gigliucci: “Pavese affrontava un’ambientazione meridionale (la Garufi è di origine siciliana), a Maratea, in una campagna asperrima e sanguigna [….] e duro e misterioso è il sangue nelle vene di Silvia, un “sangue contadino e tenebroso”. La donna, che si sarebbe suicidata nel prosieguo del romanzo, risulta davvero un mistero seducente e terribile nelle pagine scritte da Cesare [….] Silvia è subito dea selvatica, marina [….] Una dura Afrodite aurorale e petrosa, ma anche terribilmente umana e carnale [….] una dea meridionale piena di sangue, di sangue spesso, indurito, cieco, caldo” (p. 94).

Inviato da: cassetta2

il 12/10/2020 alle 09:19

Inviato da: scampipercena77

il 01/02/2016 alle 11:46

Inviato da: amantedicesare0

il 30/09/2012 alle 21:56

Inviato da: Roberta_dgl8

il 30/09/2012 alle 17:04

Inviato da: margherita88

il 17/08/2012 alle 11:27