CHIMICA sperimentale

Esperienze in home-lab: considerazioni di chimica sperimentale e altro

Messaggi di Aprile 2013

|

Post n°232 pubblicato il 30 Aprile 2013 da paoloalbert

Mi era capitata sotto mano una vecchia immagine, che avevo messo qui come breve intervallo tra un esperimento e l'altro. Qui stava l'immagine del cippo, che ora ho perso. Il sentiero era in passato uno di quelli intensamente battuti dai numerosi contrabbandieri che facevano la spola lungo queste valli impervie tra i due stati confinanti, Italia da una parte e Tirolo dall'altra; trasportavano soprattutto tabacco dalla Val Lagarina verso sud, e grano da sud verso Ala. Il contrabbando è stato fino alla prima guerra mondiale una delle fonti di sostentamento per le poverissime popolazioni dell'alta Lessinia. |

|

Post n°231 pubblicato il 20 Aprile 2013 da paoloalbert

Il tema sui catalizzatori, lanciato dall'amico Marco sul suo blog per ospitare il prossimo 27esimo Carnevale della Chimica, mi ha invogliato a fare la sintesi che presento.

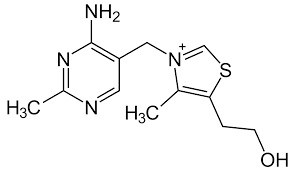

Nel 1960 si è scoperto che la vitamina B1 (tiamina, sotto forma di cloridrato) può funzionare in maniera del tutto analoga agli ioni CN-, sfruttando il carbanione che si viene a formare in ambiente basico per eliminazione dell'idrogeno evidenziato nel gruppo tiazolico; tale carbanione nucleofilo può attaccare una molecola di benzaldeide, che poi ne addiziona un'altra secondo il meccanismo visto sopra (dimerizzazione). Ho seguito una classica procedura "scolastica" (questo link, ma la preparazione è reperibile identica anche altrove)

Durante l'aggiunta la tiamina viene salificata e deprotonata e la soluzione si colora in giallo.

L'uso della tiamina come catalizzatore (o molecole con analogo anello tiazolico) è comodo e permette la dimerizzazione catalizzata di molte aldeidi, sia aromatiche che alifatiche, operando in ambiente basico per esempio con trietilammina in etanolo. |

|

Post n°230 pubblicato il 15 Aprile 2013 da paoloalbert

Val la pena ricordare anche qui Nikolai Zinin per qualche motivo. |

|

Post n°229 pubblicato il 09 Aprile 2013 da paoloalbert

Primavera? Ma quale primavera!

Nelle foto i colori risultanti, che son poi proprio quelli che ci aspettavamo, dal rosso al viola bluastro. |

Porre 2,6 g di

Porre 2,6 g di  Aggiungere a questo punto 15 ml di

Aggiungere a questo punto 15 ml di  Alla fine raffreddando in ghiaccio il pallone il benzoino formatosi si separa come massa bianca dalla soluzione.

Alla fine raffreddando in ghiaccio il pallone il benzoino formatosi si separa come massa bianca dalla soluzione.

Inviato da: paoloalbert

il 02/05/2021 alle 21:53

Inviato da: Bepi1249

il 15/04/2021 alle 14:11

Inviato da: Tanner85

il 06/02/2021 alle 00:01

Inviato da: poetryclub

il 04/10/2020 alle 23:00

Inviato da: poetryclub

il 04/10/2020 alle 20:58