|

David Hume (Edimburgo, 26 aprile 1711 – Edimburgo, 25 agosto 1776) è stato un filosofo e storico scozzese e, con Adam Smith e Thomas Reid, una delle figure più importanti dell'illuminismo scozzese. Molti considerano Hume come il terzo ed il più radicale dei British Empiricists ("empiristi britannici"), dopo l'inglese John Locke e l'anglo-irlandese George Berkeley; questo raggruppamento di Hume, Locke e Berkeley, benché tradizionale, ignora l'importante influenza su Hume di vari autori francofoni, tra cui Nicolas Malebranche, Pierre Bayle, così come le varie altre figure sulla scena intellettuale anglofona quali Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson e Joseph Butler. Gli storici generalmente considerano la filosofia di Hume come una forma radicale di scetticismo, ma molti commentatori hanno sostenuto che il suo naturalismo non ha meno importanza. La ricerca su Hume ha teso ad oscillare con l'andare del tempo fra coloro che danno risalto al lato scettico di Hume (quali Reid, Greene ed i positivisti logici) e coloro che danno risalto al lato naturalista (come Don Garrett, Norman Kemp Smith, Barry Stroud e Galen Strawson). David Hume nacque a Edimburgo, secondogenito di un possidente del Berwickshire, contea della Scozia meridionale. Nella stessa città intraprese gli studi di giurisprudenza, per compiacere alla famiglia; i suoi veri interessi, tuttavia, erano la letteratura e la filosofia. Nella sua autobiografia scrisse: Assai presto io venni afferrato da una passione per la letteratura che diventò la passione dominante della mia vita e che è stata per me una sorgente copiosa di godimenti. I suoi debutti come avvocato a Bristol non andarono a buon fine e ben presto scelse di trasferirsi in Francia, a La Flèche, dove restò tre anni, dal 1734 al 1737, e dove scrisse la sua opera più importante, il Trattato sulla natura umana, che verrà pubblicato dopo il suo ritorno a Londra, ma senza successo. Ritornato in Inghilterra, pubblicò nel 1742 la prima parte dei suoi Saggi morali e politici. Quest'opera ricevette un'accoglienza più favorevole sia tra il pubblico sia tra gli intellettuali, ma non fu sufficiente per ottenere una cattedra di filosofia presso l'università di Edimburgo e nemmeno presso quella di Glasgow: probabilmente la sua nomea di ateo e la strenua opposizione del suo più forte critico Thomas Reid furono all'origine di questa mancata nomina. Ritornò quindi sul continente e, tra il 1745 e 1748, ottenne vari incarichi politici, recandosi fra l'altro alle corti di Vienna e Torino. Nel 1748 pubblicò a Londra la Ricerca sull'intelletto umano. Nel 1752 ebbe un posto di bibliotecario alla facoltà di diritto di Edimburgo, impiego che gli lasciò molto tempo a disposizione per riflettere, indagare e scrivere: sono di questi anni la Storia d'Inghilterra, da Giulio Cesare fino all'ascesa di Enrico VII, e la Ricerca sui princìpi della morale. Nel 1757 pubblicò la Storia naturale della religione; un altro scritto su questo stesso tema, per molti il suo capolavoro stilistico, è Dialoghi sulla religione naturale, pubblicato postumo nel 1779. Nel 1763 divenne segretario dell'ambasciatore d'Inghilterra a Parigi, città nella quale rimase fino al 1766. Qui ebbe l'opportunità di frequentare gli ambienti illuministi e conoscere il filosofo Jean-Jacques Rousseau, nonché essere ospite del barone Paul Henri Thiry d'Holbach all'epoca impegnato nella sua accanita battaglia antireligiosa. Tornato in Inghilterra, decise di ospitare Rousseau, frequentazione che però finì con una clamorosa rottura per incompatibilità di carattere e per il patologico delirio di persecuzione da cui era afflitto l'autore dell'Emilio. Oramai ricco, terminò serenamente la sua esistenza ad Edimburgo il 25 agosto 1776, morendo per un tumore intestinale. Il pensiero di Hume, nato sotto la luce delle correnti illuministiche del XVIII secolo, rimane ancor oggi rilevante per la filosofia contemporanea se paragonato ad altri suoi contemporanei. Hume mirava a realizzare una scienza della natura umana, dotata di quella stessa certezza e organizzazione matematica che Newton aveva utilizzato per la fisica, in cui compie un'analisi sistematica delle varie dimensioni della natura umana, considerata la base delle altre scienze. Con Hume la revisione critica dei sistemi di idee della tradizione giunge ad una svolta radicale. Egli delinea un modello empirista di conoscenza che si rivelerà critico verso l'illuministica fede nella ragione. Ci sono, per Hume, due tipi di filosofia, una facile e ovvia, l'altra difficile e astrusa. Quella ovvia è esortativa, precettista, consolatoria e alla fine risulta fin troppo banale, l'altra è astratta, decisamente inservibile per la vita, perché orientata all'esaltazione di dispute interminabili; e spesso scade in una forma di "malattia metafisica" o sapere astratto perché pretende di conoscere l'inconoscibile. Hume raccomanda di superare ambedue queste forme del filosofare. Appare a lui evidente, come in una forma di intuizione, la possibilità di una "nuova strada" del sapere: fondare una "scienza esatta della natura umana". Insomma, come funziona la natura umana, quale il meccanismo di formazione delle idee? È possibile essere scientifici nella conoscenza della nostra natura? La straordinaria intuizione lo sprona a scrivere la sua opera principale Trattato sulla natura umana con il significativo sottotitolo Un tentativo di introdurre il metodo sperimentale di ragionamento negli argomenti morali. È evidente che Hume è seguace di quel sapere baconiano inglese a cui si erano ispirati Locke e Newton e che non era stato del tutto estraneo alle grandi rivoluzioni politiche ed economiche che l'Inghilterra stava attuando. Bisogna che il metodo sperimentale non si adoperi solo per studiare i cieli o la realtà fisica, ma serva per comprendere meglio l'essere umano e la sua natura. Si amplia così quel gruppo di giovani inglesi che ormai credono ad "una nuova filosofia" (Locke, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson, lo stesso Berkeley), che, pur nella diversità di impostazione, vogliono fondare il loro sapere sull'esperienza e non sulle idee innate (aprioristiche deduzioni cartesiane). Tutto lo studio dell'uomo dovrà partire dall'osservazione concreta della sua natura, dall'analisi del sentimento più che della ragione e anche le valutazioni morali dovranno essere fondate su motivazioni naturalistiche più che su astratte idealità giusnaturaliste o religiose. Hume è in disaccordo dunque, con alcune teorie di Locke. Ogniqualvolta si assiste a due eventi in rapida successione, è logico pensare che ci sia una qualche connessione fra i due eventi, e in particolar modo, che l'evento che viene cronologicamente per primo produca il successivo e che quindi l'evento A sia la causa dell'evento B. Hume rifiuta però questo punto di vista: infatti egli si domanda con quale procedimento e su quali basi si può desumere B, dato l'evento A? Sul principio di causalità si basavano tutti quei procedimenti di "previsione" con cui ad un evento se ne fa seguire un altro teoricamente collegato al precedente. L'esempio famoso di Hume è quello della palla da biliardo lanciata contro un'altra: per qualunque osservatore apparirà sempre prima una palla che si scontra con un'altra e poi il mettersi in moto di quest'ultima. Così facendo tutti gli osservatori, dopo qualche lancio, potranno affermare che la seconda palla si muoverà vedendo soltanto la prima palla che viene lanciata verso di essa. Hume tentò di capire quale fosse il ragionamento che ci fa prevedere il moto di B conoscendo soltanto quello di A. Escluse subito un ragionamento a priori, ovvero un'inferenza necessaria che ad A fa seguire necessariamente B, in quanto fra due eventi è impossibile ricavare una qualsiasi relazione necessaria. Ma non si può pensare nemmeno ad un discorso empiristico, in quanto, come ragionamento a posteriori, può essere effettuato solo successivamente ai due eventi. E anche in questo caso non ci possono essere prove che confermino che B sia la conseguenza di A in quanto il rapporto fra A e B è di consequenzialità e non di produzione, cioè si può affermare in base all'esperienza solo che A precede B e che A è molto vicino a B ma non si può dedurre niente che leghi indiscutibilmente l'evento A a quello B. Con Hume la ragione scopre di non poter dimostrare con necessità la connessione delle cose ma di poterla soltanto asserire per mezzo dell'immaginazione. Il fatto insomma che ad un evento A segua da milioni di anni un evento B non può darci la certezza assoluta che ad A segua sempre B e nulla ci impedisce di pensare che un giorno le cose andranno diversamente e, per esempio, a B segua A. Per ovviare a ciò ci vorrebbe un principio di uniformità della natura che si incarichi di mantenere costanti in eterno le leggi della natura, cosa che per Hume non è né intuibile né dimostrabile. Molti di noi pensano agli eventi passati come a una guida sicura per gli eventi futuri. Per esempio, le leggi fisiche che guidano il moto dei pianeti lungo le loro orbite funzionano ottimamente per descrivere i comportamenti passati e così pensiamo che prevedano altrettanto bene anche quelli futuri. Ma come possiamo giustificare questa presunzione? Come possiamo pensare che questa credenza funzioni ogni volta? Hume suggerì due possibili giustificazioni e le confutò entrambe: la prima consiste in una necessità logica: il futuro deve ricalcare il passato, altrimenti tutta la scienza e la fisica perderebbe di valore. Ma Hume dimostrò che è altrettanto logicamente corretto presupporre un universo in cui le leggi fisiche passate non coincidano con quelle presenti e che non siano uniformi in ogni zona dello spazio. Non c'era nulla che rendesse questo principio logicamente necessario; la seconda giustificazione, più modestamente, si agganciava solamente all'uniformità con il passato: una legge che funzionava nel passato continua a funzionare ancora oggi. Hume però usando un ragionamento ricorsivo dimostrò che questa giustificazione necessitava di ricorrere a sé stessa per essere dimostrata. Ancora una volta la tesi crollava. Il problema è ancora aperto tutt'oggi. Hume credeva che questa idea fosse radicata nell'istinto umano e che sarebbe stato impossibile eliminarla dalla mente umana. Questo abito mentale è però necessario perché le scienze (e in particolar modo la fisica) continuino ad evolversi. Per Hume la sostanza non era altro che una "collezione di qualità particolari" ovvero un insieme di stimoli e di sensazioni empiriche provenienti dall'esterno cementate dal nostro intelletto fino a creare un'idea di ciò che stiamo analizzando, creandoci l'impressione che ciò esista anche nel momento in cui noi non lo percepiamo. Nel suo iter filosofico Hume fece rientrare in questo ragionamento anche l'"io". Egli cercava infatti di scoprire quale fosse quell'elemento che ci fa essere noi stessi quando tutto il nostro corpo cambia incessantemente giorno dopo giorno. Ne concluse che anche la sostanza dell'"io" era soltanto un amalgama di sensazioni. Infatti, ogni volta che ci addentriamo nel nostro io, incontriamo sempre una qualche particolare sensazione (piacere, dolore, caldo, freddo) e se riuscissimo ad eliminare ogni singola sensazione del nostro io non resterebbe nulla. Grazie a questo ragionamento Hume affermò anche l'inutilità del tentare di dimostrare l'immortalità dell'anima, in quanto del nostro io possiamo parlare soltanto in presenza di sensazioni. Hume stesso si definiva scettico e pirroniano. Ma è uno scetticismo diverso rispetto a quello tradizionale: è assente infatti la sospensione del giudizio. Quella di Hume è più un'analisi razionale di ciò che la ragione può sapere, dei limiti in cui le pretese della ragione devono confinarsi: la ragione quindi diventa allo stesso tempo imputato, giudice e giuria. Lo scetticismo di Hume consiste nel considerare la conoscenza qualcosa di soltanto probabile e non certo, benché provenga dall'esperienza, che il filosofo riteneva essere l'unica fonte della conoscenza. Così, sebbene gran parte della conoscenza fenomenica si riduca soltanto ad una conoscenza probabile, Hume inserisce anche un campo di conoscenze certe, ovvero quelle matematiche, che sono indipendenti da ciò che realmente esiste e frutto soltanto di processi mentali. Hume solca quindi soltanto dei confini alle pretese della ragione, sebbene molto drastici: il principio di causalità, l'esistenza del mondo esterno a noi, l'io e molti altri aspetti del mondo che fino a quel momento parevano ovvi e scontati vengono declassati a semplici "abitudini" e "credenze". Abitudini necessarie però alla vita umana. Queste teorie verranno da lì a breve riprese e sviluppate dal filosofo tedesco Immanuel Kant. Va comunque notato che, secondo l'opinione di Bertrand Russell, Kant non ha assimilato gli argomenti di Hume, e la filosofia di Kant rappresenta un tipo di razionalismo pre-humiano (questa opinione, dichiaratamente controcorrente, è stata espressa da Russell nella sua Storia della filosofia occidentale nel capitolo su Hume). In linea con il suo attacco al ruolo che la ragione si era creata negli ultimi anni, Hume asserisce che anche la morale esce al di fuori del campo di giudizio della ragione. La morale è, come dirà lui stesso, una "questione di fatto, non di scienza astratta" e quindi inconoscibile nella sua essenza dalla ragione e, inoltre, segue percorsi autonomi dalla ragione. La critica più alta che muove alla morale è quella di essere condizionata da eventi esterni che cercherebbero di dire aprioristicamente cosa sia giusto e cosa sia sbagliato (la religione è una di queste influenze): la bontà di un'azione è (e deve essere) del tutto indipendente dalla promessa di un premio e dal timore di una pena. La morale si sviluppa grazie ad un altro sentimento, quello della simpatia, grazie al quale ci sentiamo vicini ai nostri simili e ne condividiamo felicità e infelicità. Come tutti, anche Hume notò l'evidente conflitto fra determinismo e libero arbitrio, ovvero: se le tue azioni sono determinate già da miliardi di anni come è possibile poter essere liberi di scegliere? Ma non si fermò qui, Hume trovò un altro conflitto che avrebbe portato il problema ad uno sbocco paradossale: il libero arbitrio è incompatibile con l'indeterminismo. Se le tue azioni non fossero determinate dagli eventi passati, allora esse saranno completamente casuali e quindi saranno scollegate dal tuo carattere, i tuoi desideri, preferenze, valori, ecc. E allora come si potrebbe essere responsabili di azioni che non dipendono dal nostro carattere? E come si potrebbe ritenere qualcuno responsabile delle proprie azioni che, come abbiamo già detto, sono aleatorie? Eccoci quindi giunti al paradosso. Il libero arbitrio è inconsistente con il determinismo ma allo stesso tempo lo richiede. Ecco un altro aspetto della realtà che sfugge alla comprensione della ragione umana. Hume notò che molti scrittori parlavano spesso di "cosa dovrebbe essere" al posto di "cosa è". Ma fra la proposizione descrittiva "essere" e quella prescrittiva "dover essere" scorre un fiume di differenze. Hume mise in guardia gli scrittori da tali facili sostituzioni, soprattutto se accompagnate da una cattiva motivazione. Ma come si può effettivamente motivare la derivazione di "dover essere" dall'"essere"? Hume ne concluse con l'impossibilità di tale derivazione. Questa questione, proposta da Hume in un piccolo paragrafo, è diventata negli ultimi anni la base della teoria etica. Hume scrisse la Storia naturale delle religioni dal 1749 al 1755. Nell'Introduzione, l'autore spiega che il fine dell'opera è trovare i fondamenti della religione nella natura umana. Hume, pur accettando i principi del deismo e sostenendo che la costituzione della natura mostra l'esistenza di un autore intelligente, ritiene che il problema dell'origine del sentimento religioso sia più difficile da risolvere visto che a suo dire esistono popoli atei. La religione avrebbe la sua genesi nel sentimento del timore e quindi conseguentemente in una speranza di salvezza dopo la morte, pensata come fenomeno ineluttabile e drammatico, e di esorcizzazione della potenza naturale attraverso l'affidamento al Dio, la cui devozione garantisce che la Natura risulti "benigna" per l'uomo e non più nemica incontrollabile senza un ordine che la razionalizzi. La forma di religione più primitiva è il politeismo che nasce dall'immaginazione dell'uomo primitivo, che “divinizza” le varie forze della natura, spesso dall'origine ignota, da cui dipende la sua vita e la sua morte. Le sue divinità sono in tutto e per tutto simili agli esseri umani, tranne per l'onnipotenza, limitata però dall'ambito circoscritto su cui la divinità esercita il proprio potere. Con il progredire della civiltà si afferma il monoteismo. La sua affermazione è diversa nel popolo e nei filosofi: il primo, sconvolto dall'estrema instabilità della sua condizione esistenziale, accorda ad una divinità fra le tante tutte le perfezioni, elevando a sommo e unico Dio, mentre i secondi giungono ad elaborare il concetto di Dio tramite riflessioni filosofiche. Tuttavia questa divinità appare troppo lontana dall'uomo e per ovviare a questo inconveniente vengono create “divinità intermedie” fra l'uomo e Dio. Hume loda poi la tolleranza delle religioni pagane contrapposta al fanatismo e all'intolleranza violenta dei monoteismi, pur riconoscendo una maggiore solidità dottrinale di quest'ultimo. Inoltre afferma che i monoteismi umiliano l'uomo nella sua dimensione terrena mentre i politeismi esaltano l'aspetto terreno e naturale dell'uomo. Vengono criticate le tesi che vedono ridicolo il paganesimo e si deride il dogma cattolico della presenza reale dell'Eucarestia, ritenuto non meno assurdo delle religioni politeiste. Per Hume la fede è un sentimento irrazionale ed emotivo e non insegna all'uomo a migliorarsi dal punto di vista morale, anzi spesso lo peggiora. L'opera si chiude con queste parole: "Tutto è ignoto: un enigma, un inesplicabile mistero. Dubbio, incertezza, sospensione del giudizio appaiono l'unico risultato della nostra più accurata indagine in proposito. Ma tale è la fragilità della ragione umana, e tale il contagio irresistibile delle opinioni, che non è facile tener fede neppure a questa posizione scettica, se non guardando più lontano e opponendo superstizione a superstizione, in singolar tenzone; intanto, mentre infuria il duello, ripariamoci felicemente nelle regioni della filosofia, oscure ma tranquille".L'estetica di Hume è fondata sul sentimento che permette l'universalizzazione del giudizio estetico, non perché a priori ma a causa della particolare conformazione della natura umana che, in stato di salute, fa si che le cose che piacciono e quelle che non piacciono siano le stesse per tutti, pur dietro l'apparente discordanza dei gusti.

|

|

La Gioconda è senza dubbio il quadro più famoso di Leonardo da Vinci e uno dei quadri più famosi al mondo. Molti artisti ne hanno fatto delle copie o si sono comunque ispirati ad essa per le proprie opere. Già ai tempi di Leonardo il dipinto era considerato un capolavoro; Raffaello, per esempio, ha eseguito dei disegni e un quadro che la ricordano da vicino. In Italia si preferisce chiamarlo "La Gioconda”. All'estero si conosce meglio col nome di "Monna Lisa",(come lo intitolò Giorgio Vasari, nel 1550). Conservato al Museo del Louvre di Parigi è un piccolo quadro dipinto ad olio su legno di pioppo con dimensioni di 77 x 53 cm. L'opera non è firmata, ma ne è stata riconosciuta l' indiscussa appartenenza al celebre Leonardo. Nonostante non ci siano documenti che l'attestino è databile intorno ai primi anni del 1500. Leonardo non lo considerò mai un dipinto terminato e lo tenne sempre con sé senza mai consegnarlo al committente e senza mai separarsene fino alla sua morte. La composizione del quadro è tipicamente rinascimentale e la sua bellezza giace nello sfumato, una particolare tecnica di pittura o olio creata da Leonardo. Il dipinto è un ritratto di una giovane donna a mezza figura dal sorriso e dallo sguardo enigmatico che si trova seduta in una posizione elevata rispetto allo sfondo, costituito da un paesaggio, quasi diviso in due piani dalla figura stessa della donna, con picchi e rocce scoscese, strade, fiumi sinuosi, vegetazione rada, laghi e un ponte. Tra la figura femminile e il paesaggio esiste un rapporto intimo basato sul fondamentale concetto leonardesco della continuità e della sintonia tra le parti dell’universo e in particolare tra uomo e natura. La bellezza della Gioconda non va ricercata nei suoi lineamenti facciali, ma nell'armonia degli elementi pittorici, nell'originalità meravigliosa dell'insieme e di ogni singolo particolare, nella distribuzione dei colori e nel perfetto accordo sorriso-paesaggio, che emana una sensazione misteriosa e irreale, come una sfida all'intelligenza e allo spirito di chi l'osserva. Il dipinto della Gioconda è forse l’opera più enigmatica della storia dell’arte. L’identità del soggetto rimane ignota e c’è ancora chi si chiede di chi sia il ritratto. E molte sono le ricerche che hanno tentato e tentano di ricostruire il paesaggio che fa da sfondo al dipinto. Ma chi è questa donna di cui tutti conoscono il volto, gli occhi e l'enigmatico sorriso? Molti storici dell’arte, antiquari, scrittori, hanno offerto molte teorie, spesso contraddittorie, sull’identità della donna ritratta. Il mistero della creazione e l’identità della Gioconda rimane sfuggente come il suo sorriso. Da una recente ricerca basata su documenti dell'archivio di Stato di Firenze condotta da uno studioso fiorentino, Giuseppe Pallanti, risulta che La Gioconda sia proprio esistita e conferma le testimonianze del Vasari, primo biografo del celebre pittore, secondo il quale la Gioconda era Lisa Gherardini, seconda moglie del ricco setaiolo fiorentino Francesco Del Giocondo. Giuseppe Pallanti racconta nel suo libro Monna Lisa mulier ingenua che Monna Lisa visse realmente tra Firenze, città che le diede i natali nel 1479, e in luoghi come il Chianti, Greve, Panzano, San Donato in Poggio, Castellina, dove si trovavano molti poderi di sua proprietà. La famiglia del Giocondo aveva molti legami con i Medici e con Leonardo. Pare che il padre di Leonardo, notaio più importante di Firenze, e che si prodigava per trovare committenti al figlio, ebbe tra i suoi clienti proprio i Del Giocondo. Inoltre risulta che Leonardo visse in Santissima Annunziata, proprio dove i Del Giocondo avevano la cappella di famiglia e dove la donna presumibilmente si recava spesso a pregare. Questa affermazione quindi conferma l'intuizione di Giorgio Vasari che, per primo, nelle ''Vite'' (1550), chiamò ''Monna Lisa'' l'enigmatico capolavoro. Ma un riferimento ad una signora fiorentina risale già dal 1517 ed è di Antonio de’ Beatis. Lasciò un racconto del suo soggiorno in qualità di visitatore dell’ultima dimora di Leonardo a Cloux menzionando un certo quadro che aveva visto nello studio dell’artista accennandone come al ritratto proprio di una dama fiorentina. Molti sono gli storici dell'arte che sono d'accordo nel riconoscere in questo ritratto la fiorentina Lisa Gherardini, Ma alcuni sostengono che il quadro fosse stato ordinato non dal marito di Lisa, Francesco del Giocondo ma da Giuliano dei Medici, il suo amante. Altri storici vedono nella Gioconda un ritratto di Isabella d'Este di Ferrara e riconoscono che il suo profilo, disegnato da Leonardo, ricorda curiosamente la Gioconda. Secondo altri si tratterebbe del ritratto di Isabella Gualandi, gentildonna napoletana favorita di Giuliano dei Medici, figlio di Lorenzo Il Magnifico. Altri attribuiscono il volto alla romana Cecilia Gallerani, oppure il ritratto di altre disparate cortigiane o prostitute. Un’altra ipotesi nasce dalla poesia di uno scrittore ischitano, Enea Iorpino, il quale fa menzione di uno splendido quadro dipinto la Leonardo suggerendo che a fare da modella fosse stata la propria mecenate, Costanza d’Avalos, la Duchessa di Francavilla. La storia però è dubbia poiché all’epoca la donna in questione avrebbe avuto circa 45 anni e Leonardo avrebbe dovuto ringiovanire il volto, ipotesi non valida per il fatto che si ribellava ad ogni forma di coercizione. Un’altra recente ipotesi sull'identità della Gioconda è stata formulata da una storica dell'arte tedesca, Magdalena Soest, che dopo una lunga ricerca è arrivata alla conclusione che la modella ispiratrice del quadro sarebbe Caterina Sforza Riario(1463-1509), duchessa di Forlì. Una donna soprannominata la Tigressa. La storica dell'arte ha messo a confronto la Gioconda con un quadro della stessa epoca dipinto dall'artista Lorenzo Credi e raffigurante proprio la duchessa di Forlì. Dal confronto, secondo la Soest, è emerso che sono identiche le fattezze del viso, le dimensioni delle labbra, del naso e degli zigomi. L'unica cosa che diverge è l'età della donna. Secondo la tesi sostenuta da molti studiosi e da una serie di documentari che la BBC dedica al genio di Leonardo da Vinci la Gioconda era incinta e il ritratto era tanto caro a Leonardo perché la donna e il paesaggio alle sue spalle riflettevano le teorie di Leonardo, sul ruolo fondamentale della donna nella creazione e sull'importanza dei corsi d'acqua nella formazione della Terra. Un docente dell’Università di Yale, Sherwin Nuland fa notare la posizione le mani sul ventre adagiate tipica delle donne in avanzato stato di gravidanza. Nick Rossiter, produttore e regista afferma che la Gioconda venne realizzata tra il 1502 e il 1503 e i registri dei battesimi recentemente ritrovati a Firenze rivelano che nel dicembre 1502 Lisa, terza moglie del ricco mercante Francesco del Giocondo, mise al mondo il secondo figlio, una bambina. E se nel dipinto Leonardo avesse cercato di rappresentare la donna perfetta, un’ immagine idealizzata della fantasia? Freud ipotizzò che Leonardo avesse dipinto un ritratto postumo della madre Caterina, oppure una visione ideale attinta dalle immagini del proprio subconscio. Il Marchese di Sade descrisse la Gioconda come l’essenza stessa della femminilità e riteneva che vi fosse ritratta una figura immaginaria e fantastica. Intorno al quadro ci sono altri misteri: se era stato commissionato perché non fu mai consegnato? Leonardo lo tenne sempre con sé senza mai separarsene fino alla sua morte. Cosa strana per un artista della sua epoca che non manteneva generalmente il possesso delle sue opere. L'attaccamento di Leonardo alla Gioconda non è ancora stato spiegato: forse ritrae una donna amata, o forse riteneva di avere qui raggiunto la pienezza dei suoi intenti pittorici o al contrario non essendo soddisfatto prolungo a lungo il lavoro e lo terminò solo alla morte del committente. Oppure chi ha commissionato il ritratto non lo volesse più. Interpretazioni più azzardate cercano di evidenziare una somiglianza tra il volto della Monna Lisa e quello di Leonardo. E’ intrigante pensare ad un autoritratto. E se Leonardo avesse voluto prendersi gioco de posteri? Fu un appassionato di enigmi e amava gli scherzi innocui. Gli piaceva circondarsi di segreti e misteri facendo leva sul lato enigmatico della sua personalità. Il sorriso di Leonardo rappresenta ciò che ci si aspetterebbe da Leonardo. La tesi è suffragata soltanto da una poco attendibile sovrapposizione a computer di un autoritratto del pittore e della Gioconda, che sembrerebbero coincidere. L'enigma resta avvolto nel mistero e forse non avremo mai la certezza sull’identità della Gioconda. Forse proprio questo mistero che l’avvolge la rende ai nostri occhi ancora più affascinante.

|

|

Uno dei grandi “re” della storia inglese, fu presentato dalla prematura morte di Edoardo VI. A quel tempo, nessuno avrebbe potuto prevedere che il più grande monarca Tudor sarebbe stato la principessa Elizabeth, figlia della sfortunata Anna Bolena. Le speranze inglesi per una forte monarchia s'incentravano nella sopravvivenza di Edoardo VI. Durante la sua minore età, nonostante il desiderio di Enrico che governasse un consiglio di ministri, il Duca di Somerset (zio di Edoardo) si proclamò Lord protettore. Continuò così la politica del re di operare cambiamenti religiosi promuovendo riforme protestanti. Edoardo VI regna per sei anni, ed aveva solo sedici anni quando morì. Fisicamente fragile, intelligente e sincero, era ingenuo, ed inevitabilmente divenne lo strumento di consiglieri, in particolare il Duca di Northumberland, le cui motivazioni erano lungi dall'essere religiose. Il regno di Edoardo si mosse decisamente in direzione del Protestantesimo. Gran parte della legislazione contro l'eresia fu abolita, e l'Inghilterra divenne un santuario per tutti i perseguitati d'Europa. Le Bibbie inglesi potevano essere liberamente stampate e lette. Il libro di Cranmer “Il libro della preghiera comunitaria” (the Book of Common Prayer) del 1552, che andava oltre alla versione già fortemente protestante del 1549, presentava i sacramenti como essenzialmente un memoriale e venne reso obbligatorio in tutte le chiese e fu abolita la Messa latina. I Quarantadue Articoli del 1553, codificavano in termini irenici questi ed altri cambiamenti. Questi atti coraggiosi incontrarono la resistenza di molte aree cattoliche del paese, per non menzionare l'Irlanda, per sempre fedele a Roma, e, a causa di questo, l'Irlanda fu sempre sospetta agli occhi inglesi, come centro di ribellione. In Inghilterra, i tentativi di imporre il nuovo Libro di preghiera, condusse ad una serie rivolta in Cornovaglia e nel Devon. A questo si aggiunse una sollevazione nel Norfolk contro l'aumento dei prezzi e le ingiustizie sociali. Come se non bastasse, egli coinvolse l'inghilterra in una guerra contro la Scozia, da sempre alleata alla Francia, riuscì a perdere in una battaglia, come pure fu deposto e condannato a morte. Sullo stato degli affari, Sir Thomas Moore considerava la lotta per l'influenza e il bottino fra le grandi famiglie dell'Inghilterra come niente di più che “una cospirazione di gente ricca che persegue solo i propri comodi sotto il pretesto d'aver titolo a governare la nazione”. Dopo la morte del Somerset, però, il Paese su amministrato da un personaggio molto più abile, John Dudley, Conte di Warwick e Duca del Northumberland. Egli riesce a districare il Paese da una disastrosa guerra contro la Scozia, ritorna a Boulogne, in Francia e ristabilisce l'ordine sociale in Inghilterra. Ora il Protestantesimo diventa ufficiale con il nuovo Libro delle Preghiere del 1552 ed un nuovo Atto di Uniformità era passato. Nonostante le inevitabili limitazioni, Edoardo era un cristiano sincero. Il suo regno vide poche esecuzioni capitali. Mary, la sua mezza sorella poteva avere la sua Messa ed il suo cappellano. Il vescovo cattolico-romano Stephen Gardiner, sebbene messo in prigione e privato della sua sede, poteva scrivere sei volumi di controversie teologiche. Il malaticcio Edward, però, stava morendo. Il Northumberland è molto preoccupato perché il legittimo erede al trono è Maria, l'unica figlia superstite di Enrico e di Caterina d'Aragona, una cattolica impegnata. Persuade così Edward a dichiarare Maria figlia illegittima e di nominare Lady Jane Grey come erede al trono (la nipote della sorella di Enrico VIII e sposata a suo figlio). La povera Lady Jane, timida e inadatta al ruolo, non era sostenuta dal Paese, che stava tutto dalla parte di Maria, una Tudor, e quindi, legittima sovrana. Maria, così, giunge a Londra, acclamata dalla folla, per assumere il trono che le spetta.

|

|

Il romanzo ha inizio in un pomeriggio dell'aprile 1861 a Tara, una piantagione di cotone vicino ad Atlanta, nello stato della Georgio, in cui abita Rossella O'Hara, l'indomita e viziata figlia sedicenne di Gerald O'Hara, un ricco proprietario terriero di origine irlandese. Tra un discorso e l'altro, riguardante soprattutto l'imminente guerra tra gli stati del Sud e quelli del Nord, i gemelli Tarleton fanno un po' di pettegolezzo e comunicano a Rossella che, durante la festa che si sarebbe svolta il giorno seguente alle Dodici Querce (la casa della famiglia Wilkes), Ashley annuncerà il fidanzamento con la cugina Melania Hamilton. La ragazza non può credere alla notizia e, pur senza darlo a vedere, rimane sbalordita e angosciata. Durante il ricevimento Rossella decide di dichiarare il suo amore ad Ashley, nel tentativo di conquistarne il cuore e di evitare il fidanzamento con Melania. Si apparta con Ashley in una stanza e, alle sue parole, l'uomo risponde che anch'egli le vuole bene, ma è convinto che loro due siano troppo diversi per essere marito e moglie. Poi l’abbandona, delusa e rattristata. Subito dopo, nella stessa stanza, Rossella conosce Rhett Butler, uno spregiudicato avventuriero, con il quale ha un alterco. Poche settimane dopo, scoppia la Guerra di Secessione: il matrimonio di Melania e Ashley viene anticipato, in modo che l'uomo possa partire per il fronte. Rossella, per ripicca, il giorno prima si sposa con Charles Hamilton, fratello di Melania, anche lui in partenza per la guerra. Charles raggiunge la Carolina del Sud e muore per una malattia contratta sotto le armi. Rossella è incinta e partorisce un figlio maschio di nome Wade che viene preso in cura da una schiava molto imbranata, Prissy. Nel frattempo Rossella va a stabilirsi ad Atlanta assieme alla cognata Melania la quale, ignorando la gelosia di Rossella, nutre un incondizionato affetto verso di lei. Ad Atlanta, la capricciosa Rossella rifiuta di assumere i composti atteggiamenti di una vedova, e addirittura dà scandalo ballando in coppia con Rhett ad un ballo di beneficenza. Dopo alcuni successi iniziali, le sorti della guerra pendono a favore dei nordisti e i confederati sono costretti a ripiegare, passando anche da Atlanta, che viene messa sotto assedio con pesanti cannoneggiamenti. Sotto l'incedere delle bombe, Rossella aiuta Melania a partorire il figlio di Ashley, Beau. Quando i nordisti entrano ad Atlanta e la mettono a ferro e fuoco, è Rhett Butler a caricare su un carro Rossella, Melania ed il figlio di Melania che erano andati ad abitare con loro, e a portarli via per raggiungere Tara. Ritornata a Tara, Rossella trova povertà e desolazione: la proprietà è in pessime condizioni, non c'è nulla da mangiare, la madre di Rossella è morta ed il padre è impazzito dal dolore. Rossella prende le redini della situazione, riesce a ridare dignità alla sua terra e giura a se stessa che non sarà mai più povera, e che mai più soffrirà la fame. L'arrivo dell'estate del 1865 porta finalmente la pace, con la sconfitta del Sud e la vittoria del Nord. Ashley fa ritorno a casa, accanto a Melania e a suo figlio, e Rossella è sempre più innamorata di lui. Cercando nuove strade per superare la difficile situazione, Rossella combina un matrimonio d'interesse con Frank Kennedy, fidanzato di una delle sue sorelle. Lei non lo ama, ma egli è proprietario di una piccola segheria, e la donna, per arricchirsi, intraprende un'attività di imprenditrice nel settore del commercio del legname. Nel mentre, la sua amicizia con Rhett si approfondisce, e lei si rende conto di quanto solo lui sia in grado di comprenderla e di accettarla con tutti i suoi difetti. Rossella rimane vedova per la seconda volta quando Frank è ucciso durante un'azione armata contro degli sbandati, durante la quale Ashley rimane ferito. Le truppe nordiste cercano gli autori del fatto di sangue per arrestarli ma Rhett riesce a salvarli aiutato da Miss Bell, tenutaria di casa di piacere amica sua. Benché ancora innamorata di Ashley, Rossella accetta di sposare il milionario Rhett Butler. Il cinismo di entrambi e la ricchezza della vita sembra far funzionare il matrimonio, allietato dalla nascita di una bambina, Diletta. Dopo la morte di Melania, Rossella potrebbe coronare il suo sogno d'amore con Ashley, ma improvvisamente comprende quanto questi fosse solo un capriccio e che è Rhett, in realtà, l'unica persona di cui le importi. Rossella dichiara il suo amore al marito e lo implora di rimanere accanto a lei, ma l'uomo sceglie di andarsene. Rimasta sola, Rossella si convince che non tutto è perduto e che riuscirà ad andare avanti e a riconquistare Rhett.

|

|

Un noto glottologo londinese, il professor Higgins, scommette con un suo amico e collega, il colonnello Pickering, che riuscirà a trasformare - tempo sei mesi - la sgraziata e cenciosa fioraia Eliza in una raffinata dama degna d'essere presentata all'annuale ballo dell'ambasciata. Dopo laboriose ed estenuanti lezioni, volte a far perdere alla ragazza le terribili inflessioni dialettali, ed un primo fallito tentativo di presentare Eliza in società, il professor Higgins puo' finalmente considerare riuscita la sua opera allorchè Eliza ottiene l'universale ammirazione dell'alta società. Per Higgins e Pickering l'esperimento sarebbe cosi' concluso, ma Eliza ha ormai una nuova personalità che le impedisce di tornare alla sua vecchia vita e d'altra parte è ormai profondamente innamorata del suo maestro. Vedendosi incompresa, abbandona la casa di Higgins, il quale, soltanto allora, s'accorge dell' importanza che la fanciulla ha per lui. Dopo un breve periodo di separazione, i due torneranno l'uno nelle braccia dell'altro.

|

|

TRANSLATE

|

||

|

di Ownerless SCARICA

|

||

MENU

PATTINATORI

ULTIMI COMMENTI

RIPOSINO MICIOSO

AREA PERSONALE

I MIEI BLOG AMICI

IL PATTINATORE

CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG

I messaggi sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.

IL SUONATORE DI FLAUTO

LA VANITOSA

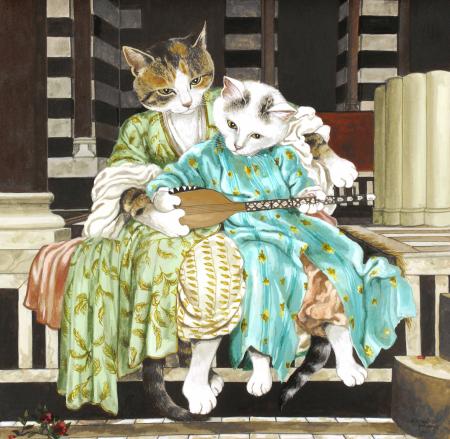

LEZIONE DI MUSICA

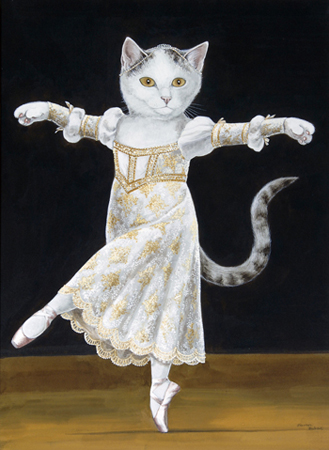

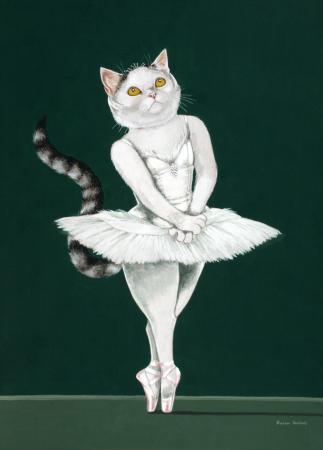

BALLERINA

RITRATTO DI FAMIGLIA

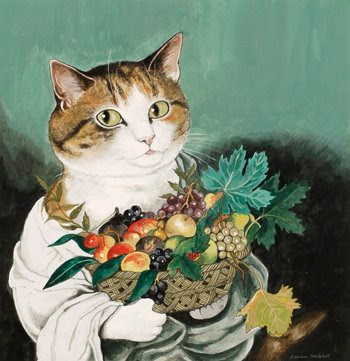

CARAVAGGIO - RAGAZZO CON LA FRUTTA

Inviato da: tizypit

il 06/11/2011 alle 23:48

Inviato da: carbonediamante

il 20/11/2010 alle 00:30

Inviato da: pappacorni

il 16/11/2010 alle 18:19

Inviato da: oranginella

il 16/11/2010 alle 17:46

Inviato da: DolceAmaraMelannas

il 09/11/2010 alle 20:47