Erano le ore 21:05 del 6 maggio 1976 quando una violentissima scossa di terremoto colpì il Nord del Friuli. Il terremoto fu di magnitudo 6.5 con ipocentro a circa 6 Km di profondità ed epicentro nei pressi del Monte San Simeone vicino ai centri abitati di Gemona del Friuli, Osoppo, Venzone,Artegna che furono rasi al suolo in quei terribili 55 secondi. Le vittime furono quasi 1.000 e i primi a dare le notizie furono i radioamatori. I Soccorsi furono immediati e si iniziò immediatamente a scavare fra le macerie. Purtroppo, solo quattro mesi dopo, la terra tremò ancora con tre violente scosse di M 5.8, 5.9 e 6.1 quando il 15 settembre crollò quel poco che era rimasto in piedi. La ricostruzione fu molto rapida e conclusa in circa 7 anni ovunque. Venzone e le sue mura furono ricostruite pietra su pietra grazie ad un servizio fotografico realizzato mesi prima che permise la numerazione di ogni singolo pezzo. Sono trascorsi 40 anni ma, nella la gente friulana, il ricordo è rimasto indelebile nella mente e nel cuore.

Erano le ore 21:05 del 6 maggio 1976 quando una violentissima scossa di terremoto colpì il Nord del Friuli. Il terremoto fu di magnitudo 6.5 con ipocentro a circa 6 Km di profondità ed epicentro nei pressi del Monte San Simeone vicino ai centri abitati di Gemona del Friuli, Osoppo, Venzone,Artegna che furono rasi al suolo in quei terribili 55 secondi. Le vittime furono quasi 1.000 e i primi a dare le notizie furono i radioamatori. I Soccorsi furono immediati e si iniziò immediatamente a scavare fra le macerie. Purtroppo, solo quattro mesi dopo, la terra tremò ancora con tre violente scosse di M 5.8, 5.9 e 6.1 quando il 15 settembre crollò quel poco che era rimasto in piedi. La ricostruzione fu molto rapida e conclusa in circa 7 anni ovunque. Venzone e le sue mura furono ricostruite pietra su pietra grazie ad un servizio fotografico realizzato mesi prima che permise la numerazione di ogni singolo pezzo. Sono trascorsi 40 anni ma, nella la gente friulana, il ricordo è rimasto indelebile nella mente e nel cuore.

Category: Friuli

Che non sia più notte

Che la notte finisca

DAVID MARIA TUROLDO

CHE NON SIA PIÙ NOTTE

La notte è avanzata:

Dio, fa’ che la notte finisca,

che non sia più Notte!

(da O sensi miei, 1990)

.

Quindici parole bastano a David Maria Turoldo per elevare questa sua-preghiera a Dio. La sua notte è quella lontana da Dio e l’alba è la sua rivelazione, si noti la sottile differenza tra la notte e la Notte con la maiuscola che regge tutta quanta la poesia: certo è diversa da questa notte che viviamo noi adesso, la notte del Covid-19 e delle libertà assenti, di questa dittatura sanitaria imposta dalla necessità. Ma ugualmente facciamo nostra la supplica di padre Turoldo: “fa’ che la notte finisca”.

.

FOTOGRAFIA © FREE STOCK FOOTAGE

.

——————————————————————————————————–

LA FRASE DEL GIORNO

«Facciamolo ancora!». / Bello e meraviglioso sarà / oriens ex alto: / luce da luce / splenderà più del sole.

DAVID MARIA TUROLDO, O sensi miei

Poesia di Mario Benedetti

Città e campagna

Mi sento nel giro che facevi a prendere la legna,

nel rumore del camion che va perchè si possa entrare

in trattoria durante l’ora di pausa: nei pensieri

che accompagnano la terra da togliere in cantiere.

Lo scavo è lo sguardo che lo tiene, quando si va via la sera,

e volendo ci si può chiedere com’è stata, che cosa, la giornata:

restare in una melodia o con un disegno più nervoso

e impossibile.

Così mi penso nelle parole che risalgono il cortile,

dopo averti sentita nell’aria che ti affaticava: e un po’ intorno

come una sera d’aria tra le pietre e sulla campagna.

Dove la neve è occuparsi di che cosa sono le erbe e i sassi,

rimanere sulle cose per un po’, nel bianco della neve:

con le piane che avevano il tuo sguardo grande,

tu che diventavi le giornate, lavoro e prati di un mondo.

https://www.gironi.it/poesia/benedetti.php

Nota

di Alida Airaghi

Garzanti ha da poco pubblicato Tutte le poesie di Mario Benedetti (Udine, 1955), poeta schivo e non conosciuto quanto merita, che dagli anni ’70 ha seguito un suo percorso autentico e originale di scrittura, fedele a una interpretazione umile e partecipe della realtà e del proprio vissuto.

Il volume raccoglie per la prima volta le sue opere più rappresentative, da Umana gloria (2004) a Pitture nere su carta (2008), fino a Tersa morte (2013) e all’inedito Questo inizio di noi (2015), ed è prefato da tre illustri poeti e amici (Antonio Riccardi, Stefano Dal Bianco, Gian Mario Villalta), che sottolineano con affetto e stima non solo la qualità letteraria dei versi di Benedetti, ma anche la tensione etica che li anima, radicata nei dati sofferti della sua vicenda biografica.

La madre originaria di una Slovenia impoverita, il padre invalido, il mondo contadino di Nimis con la sua lingua non esportabile, il terremoto del’76, gli studi a Padova e il trasferimento in una Milano proletaria e indifferente, la malattia autoimmune che si aggraverà nel corso di tutta l’esistenza per evolvere poi in sclerosi e infine nell’ictus che lo costringe oggi a una vita dimidiata, solitaria, impossibilitata a esprimersi: motivi sufficienti a spiegare «l’energia fredda e compressa e mista di intransigenza» di questo autore, i «sentimenti di inadeguatezza, inappartenenza e precarietà», la «durezza» e lo «smarrimento» di cui parlano i suoi commentatori.

In un’intervista radiofonica del 2012, Mario Benedetti diceva di sé «Sono nato malato… anche da bambino… avevo sempre qualcosa»: ma la sua pare al lettore una malattia più dell’anima che del corpo, l’impossibilità di adattarsi al reale, il sentirsi eternamente fuori luogo, in uno stato di perenne provvisorietà.

Se leggiamo le poesie tratte da Umana gloria (quale gloria, c’è da chiedersi, se non quella sconfortata e avvilita della pura sopravvivenza), troviamo ripetuto il simbolo del muro: scrostato, “strappato”, che più che a proteggere serve a rinchiudere, a limitare, a imprigionare. Intorno, erbe, sassi, campi da dissodare, la fatica di un lavoro pesante e senza parole. L’infanzia, regno mitico del ricordo, è malinconia e stupore, un domandarsi impauriti perché si è sulla terra, a fare cosa e come, maldestri nei gesti e nell’espressione: «non so come dire», «Dove sono? / io dove sono?», «perché sono qualcuno?», «Servirebbe guardare da lontano, pensare che si guarda. / Pieno un pomeriggio di dormiveglia voglio stare», «Mattine senza sapere di essere in un posto, dentro una vita / che sta sempre lì». Le persone si muovono con lentezza e rassegnazione; sono i nonni, i genitori, il fratello, e altre comparse di cui si citano i nomi, tanti nomi paesani oggi in disuso (Dino, Vanni, Agostino, Ernesta, Rina, Giacomino…) quasi fossero a disagio anche nel solo sentirsi chiamare.

Se il poeta si allontana dal paese per andare in altre città più grandi, o all’estero (la Bretagna e il mare del Nord tornano spesso, con i loro freddi) rimane comunque estraneo ai luoghi, confuso, in attesa di una identificazione che non arriva mai, senza alcuna volontà introspettiva o di scavo psicologico. Il lessico semplicissimo, lo stile volutamente dimesso, la sintassi sconvolta, con frequenti anacoluti e tautologie, sembrano voler sottolineare l’incapacità di adeguarsi alle aspettative di chi legge.

Questa volontà spiazzante e provocatoria della lingua è tanto più evidente in Pitture nere su carta, in cui Benedetti approda a una scrittura sincopata, scarnificata, quasi celaniana, che denuncia l’assurdità del vivere, poiché è la morte che alla fine vince, e tutto si dissolve nel turbinoso rincorrersi di anni, secoli, millenni, di cui solo i musei, i cimiteri e i reliquari manterranno testimonianza: «Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino», «Infinite mattine, infinite notti. / Va dolce il nulla, // il dolcissimo nulla», «Non l’ascolto, sta la veglia, senza. / Carriole di muri, non raccontate». Il verso diventa balbettio, chiede soccorso a termini stranieri, alla pittura di Goya, di Cézanne, di Mondrian, alla storia e alla preistoria, alla teologia: «Rinnegato il canto. / Gli altari. / Perché tutti possano udire».

La riflessione sul tempo cede il passo, nell’ultima raccolta Tersa morte, al pensiero ossessivo della morte, al disfacimento dei corpi che diventano ossa, teschi, putridume, assediati in ospedali e case di riposo, tra personale impaziente, cateteri, diarree. Il poeta, o il suo sosia (poiché non è lui davvero che fa visita al padre, alla madre malati, agonizzanti: il dolore lo costringe a uscire da sé, a costruirsi una controfigura), si muove come sonnambulo, in una incomunicabilità totale con gli altri per pudore e vergogna della propria fisicità, aspettando una liberazione o una condanna: «Morire e non c’è nulla vivere e non c’è nulla, mi toglie le parole», «Il gas dei corpi, / i vestiti smangiati, i femori, / le mascelle, i denti, il loro sorriso, / il bacio dei denti, senza labbra», «Non è valsa la pena affaccendarsi».

Siamo sostituibili, irrilevanti, e nemmeno la poesia ci salva, come ammoniscono questi versi testamentari e purtroppo profetici: «Non saprai di essere morto, / non sarai, quel nulla che nella vita diciamo / non sarai, non ci sarai più, non saprai di te. / Perfetta assenza. Non distrarti, non eludere / la pura inconcepibile assenza, non distrarti», «Ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia, / io nella mia vita non ho letto nessuna poesia. / E questa nessuno l’ha scritta, nessuno l’ha letta».

https://www.nazioneindiana.com/2018/01/12/poeti-appartati-mario-benedetti/

Proverbio friulano

https://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_friulani

https://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_friulani

- Val plui una fete di polente quiete | che une panzade maladete.

- È meglio una fetta di polenta in pace che una scorpacciata maledetta.

IERI A UDINE IN PIAZZA SAN GIACOMO

Piazza San Giacomo ai tempi del coronavirus(ieri)

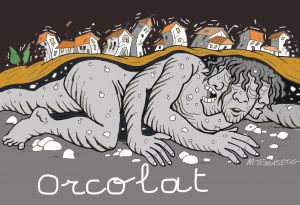

E’ tornato l’orcolat /terremoto

il risveglio dell’Orcolat, il terremoto in Friuli. (illustrazione per Novi Glas 2016 di Moreno Tomazetig)

il risveglio dell’Orcolat, il terremoto in Friuli. (illustrazione per Novi Glas 2016 di Moreno Tomazetig)

Ieri poco prima delle 16.00 e oggi la replica,sono state scosse moderate che hanno allarmato le persone,ma nessun danno.Ieri in Alta Val Torre ho sentito benissimo la scossa e non è stata una bella sensazione.Ho rivissuto il 1976 quando in FVg si ebbero più di mille morti.

L’Orcolat (“orcaccio”, spregiativo del friulano orcul, “orco“) è un mostruoso essere che la tradizione popolare indica come causa dei terremoti in Friuli. L’Orcolat è una figura ricorrente soprattutto nei racconti della tradizione popolare. Vivrebbe rinchiuso nelle montagne della Carnia: ogni suo agitarsi bruscamente provocherebbe un terremoto.

Dopo il 1976 è divenuto sinonimo del terremoto che colpì il Friuli in quell’anno.https://www.wikiwand.com/it/Orcolat

LA LUCE TOCCATA

Di vinco in vinco

PIERLUIGI CAPPELLO

LA LUCE TOCCATA

A Chiusaforte Silvio intrecciava canestri

con mezzo cuore e il cuore dei bambini intorno

io dico ti ho visto nella mia veglia

nel respiro acceso dell’alba

tra il fischio e il silenzio

e le dita andavano di vinco in vinco

come un’acqua nervosa, una spiegazione raccolta

nel tempo dietro questo tempo a mezza veglia

siamo venuti, io con le pupille di bimbo

e allora trattieniti adesso che torno

dentro il tuo odore di povero

nei boschi dove andiamo si dice con lo sguardo

le labbra un profilo chiuso, il passo un passo radicato

qui, dove sono ora, nel battito del giorno alla finestra

nel sonno lasciato, nel millesimo di me

dove ogni debolezza è stata offerta

la pietra aperta, la luce toccata.

(da Azzurro elementare, Rizzoli, 2013)

.

“Silvio era un anziano che sbarcava il lunario intrecciando gerle e canestri. È mancato nel 1978, credo; due anni dopo il terremoto che ha colpito il Friuli. Le sue dita erano ritmo, un andare e tornare sul bianco del vinco che incantava i bambini”: lo stesso Pierluigi Cappello spiega i contorni di questo ritratto, quello di un artigiano che svolgeva con perizia il suo lavoro e che incarnava una società che è andata lentamente scomparendo. L’idea di Cappello attraverso questi versi era “di restituire una veglia, una possibilità d’incontro in quella terra solida e incerta che è il sogno” perché “ricordare significa fare ritorno in cuore”.

.

https://cantosirene.blogspot.com/2019/04/di-vinco-in-vinco.htmlFOTOGRAFIA © CAROPAT/PIXABAY

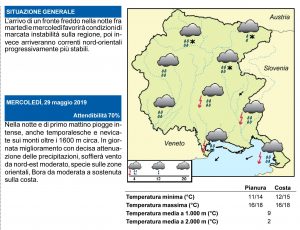

In Friuli

In Friuli continua a piovere,in certe zone ci sono allagamenti,la temperatura si è abbassata di qualche grado,si prevede neve sopra i 1500 m.sl.Gli albergatori di Lignano e della montagna sono preoccupati.I metereologi hanno previsto un’estate fresca con una diminuzione media di tre gradi centigradi.Non c’è da stare allegri…

In Friuli continua a piovere,in certe zone ci sono allagamenti,la temperatura si è abbassata di qualche grado,si prevede neve sopra i 1500 m.sl.Gli albergatori di Lignano e della montagna sono preoccupati.I metereologi hanno previsto un’estate fresca con una diminuzione media di tre gradi centigradi.Non c’è da stare allegri…

Una cartolina dal Lussari

Buon pomeriggio dal Friuli