kalònLa rivista realizzata dagli studenti dell'Istituto Teologico S. Fara |

PER UN PIÙ PRATICO UTILIZZO DI QUESTO BLOG

La home di questo blog presenta nella sua pagina tutti gli articoli contemporaneamente. Considerando la loro lunghezza media comprendiamo quanto possa essere difficoltoso leggerli agevolmente senza stamparli. Abbiamo cercato alleggerire il disagio in questa maniera: selezionado dal sommario il titolo desiderato verrà visualizzato solo l'articolo ad esso relativo. In questo modo, chi volesse, avrà la possibilità di stampare esclusivamente il materiale che desidera. La redazione di Kalòn vi augura una buona lettura!

SOMMMARIO (N° 0)

- Bellezza Divina

- la Madre del Signore...

- In principio era soltanto musica

- La via della Bellezza

- La Bellezza nella liturgia

- Laicato e Bellezza

- Intervista a Lorenzo Margiotta

- Dalla Carità la Bellezza

- Famiglia: diventa e credi ciò che sei.

- La pace degli altri è la nostra pace

- Narrando la Bellezza

AREA PERSONALE

TAG

MENU

I MIEI BLOG AMICI

CONTATTA L'AUTORE

|

Nickname: narrarebellezza

|

|

|

|

Età: 49 Prov: BA |

|

LA MADRE DEL SIGNORE «ARCHETIPO» DELLA CHIESA Per approfondire l'intima natura della Chiesa, quale Corpo di Cristo e sua Sposa «santa e immacolata» (Ef 5,27), può essere ancora di grande aiuto la riflessione mariologica, ossia la contemplazione di Maria, Vergine e Madre, immagine esemplare della Chiesa, suo volto «mariano», modello compiuto della imitazione di Cristo. [1] Concludendo, si possono precisare due termini che sono essenziali per meglio mettere in luce non solo la connessione stretta tra mariologia ed ecclesiologia, ma anche per comprendere più adeguatamente in che senso la Vergine Madre è l'anima ecclesiastica, e quindi perché la Chiesa nella sua natura più intima non può non essere «mariana» unitamente alla sua forma «petrina» (gerarchica). Questi due concetti, che abbracciano entrambi la esemplarità ecclesiale di Maria, sono quelli di «archetipo» e quello della ancilla Domini. Maria, la nuova figlia di Sion, «è già in anticipo anche l'essenza genuina della Chiesa futura che nasce dal Corpo e dallo Spirito di Cristo».[7] Ora, il rapporto fisico tra Maria e Gesù, tra la Madre e il Bambino, realizzato col concepimento verginale ad opera dello Spirito Santo, «trasforma in un problema nuovo il rapporto tra l'esperienza di Maria, l'esperienza della Chiesa e l'esperienza del singolo credente. [...] L'esperienza archetipa si trasfonde ormai col il suo flusso in quella imitativa. In primo luogo, perché la fede di Maria, che sta a fondamento della sua esperienza di maternità, è la stessa della fede di Abramo e della fede di ogni cristiano. In secondo luogo, perché Maria, portando e partorendo il Figlio e il Capo della Chiesa, porta in sé e fa uscire da sé i cristiani assieme alla loro fede alla loro esperienza di fede. L'archetipo stesso qui ha la forma materna e abbraccia nel suo mantello protettore coloro che nel futuro lo imiteranno. Qui raggiunge il suo vertice ultimo anche la dimensione prolettica di tutta l'esperienza veterotestamentaria, l'esperienza fisico-personale che Maria ebbe del Bambino, che è suo Dio e Salvatore, è aperta senza riserve alla cristianità. Essa è tutta, fin dal principio e in maniera sempre più forte, esperienza per gli altri, per tutti, esperienza espropriata a favore della universalità, esperienza che si fa non solo nella perdita del Bambino (dal dodicenne fino alla vita pubblica e alla passione, fino alla fondazione della Chiesa), ma nel sottrarsi progressivo dell'esperienza stessa, come se la Madre dovesse progressivamente rinunciare ad ogni dimensione vitale-personale a favore della Chiesa e restare alla fine come un albero spogliato con la sola fede («Ecco tuo figlio!»), ogni colore intimo e personale le viene progressivamente sottratto a favore della Chiesa e dei cristiani, per essere accordato loro assieme alla grazia di Cristo che è divino-umana, una grazia che è quindi piena dell'esperienza umana di Dio in Cristo».[8] Dopo questa pagina esemplare sulla funzione ecclesiologica di Maria, si può concludere ricordando l'altra immagine mariana, anch'essa densa di implicazioni per la ecclesiologia e per la vita cristiana. Si tratta della stessa autodesignazione della Vergine di Nazaret davanti all'annuncio dell'angelo e più esattamene davanti alla parola di Dio che la interpella, che la chiama alla collaborazione: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,39). Pronunciando con prontezza il suo ecce ancilla Domini, Maria mostra tutta la sua disponibilità attiva; essa è come «l'argilla umida nella quale soltanto si lascia imprimere la forma di Cristo (Christusgestalt)».[9] In primo luogo, è da rilevare che nella «cooperazione» tra Dio e la creatura, come anche tra Cristo e i suoi, mai l'immagine di Cristo viene impressa ad opera dell'uomo, così come in nessun uomo essa può essere impressa senza la sua libera volontà e la sua collaborazione. In secondo luogo, Dio e l'uomo non operano o collaborano sullo stesso piano, così come può accadere in un'opera d'arte che il maestro progetta ed esegue nelle sue parti principali, lasciando poi ai discepoli di completarla nelle parti meno importanti. Anzitutto, «il mariano ecce ancilla Domini rimanda alla distanza tra il Signore e la serva. Questa distanza si manifesta nel fatto che il Signore comanda in tutto e la serva obbedisce in tutto. Quest'obbedienza creaturale e cristiana caratterizza tutta l'esistenza. Essa arriva fino alla morte, anzi fino alla morte in croce, rinuncia a tutte le proprie idee e obiezioni, accetta dal Signore tutto il piano di lavoro e mette a disposizione di questo piano tutte le proprie forze, fisiche e spirituali. In questo essa è l'opposto di una passività che rinuncia alla cooperazione e lascia che Dio «faccia ciò che vuole». L'ancella è piuttosto nell'atteggiamento di un'attenzione continua al cenno della padrona (cf Sal 122,2); con tutte le sue forze disponibili essa è pronta a balzare, così o in un'altra maniera, o anche, se questa fosse la volontà del Signore, ad essere saltata, dimenticata, messa da parte. Il suo atteggiamento è un essere tesa alla venuta del Signore».[10] Ed è con tale atteggiamento di disponibilità attiva o sponsale al primato della parola di Dio che Maria ha potuto ricevere in sé il Verbo della vita, lasciandosi plasmare nell'anima e nel corpo dalla forza creatrice dello Spirito Santo, per diventare, a seguito del suo «sì» (fiat) a Dio, il grembo verginale del Figlio di Dio fatto uomo, la cellula primigenia della Chiesa, la madre “tutta bella” dei credenti in Cristo Gesù. [1] Cf Paolo VI, MC 37; G. LIPARI, La Beata Vergine Maria modello compiuto del discepolo del Signore, Tesi di Magistero in Scienze Religiose, A.A. 2001-2002, 1-159. |

|

IN PRINCIPIO ERA SOLTANTO MUSICA Il suono: da presagio a incontro col divino Autore

«…Nel buio accadde qualcosa. Si sentì un canto provenire da lontano…e il cielo nero si fece trapunto di stelle…Lontano, sulla linea dell’orizzonte, l’aria cominciò ad assumere un colore grigiastro, mentre si levava un venticello fresco....La voce, intanto, continuò a cantare….Il cielo bianco dell’est si colorò di rosa, poi divenne dorato. La voce era sempre più alta…l’aria cominciò a vibrare. Quando la melodia arrivò al culmine della potenza e della gloria, il sole spuntò[…]La terra era ricca di colori brillanti…e i nostri amici ne furono affascinati, almeno fino a quando videro colui che cantava, allora dimenticarono tutto il resto. Era un leone. Immenso, irsuto e luminoso, stava di fronte al sole appena sorto e aveva la bocca aperta nel canto» (C.S.LEWIS, Il nipote del mago, in Le Cronache di Narnia (1955), Mondatori, 2006)

Sembrava quanto mai doveroso, al termine del centenario mozartiano, dare il via ai nostri contributi da quella che secondo il pensiero dantesco era la ‘somma’ delle arti: la mousikè, la musica. Sarà ascoltando l’anelito alla bellezza nascosta nel suono qual presagio del divino, che giungeremo, con occhio religioso e cristiano, a scorgere in esso la più travolgente e – se ci è permesso – più alta espressione dell’agostiniano desiderium videndi deum dell’uomo, che, nel volto incarnato di Gesù Cristo, svela tutto il suo significato. L’arte fa intuire, manifesta il bello, è epifania della creazione e redenzione del cosmo: a tal proposito Giovanni Paolo II la definì cifra del mistero e richiamo al trascendente. Le sue origini – così il santo padre si rivolgeva agli artisti[1] – erano da ricercare nello sguardo con-piaciuto di Dio di fronte alla sua creazione: era ‘bella’. Nell’ambito di questa epifania del bello nell’arte, la musica si mostra intuito primordiale e vertice assoluto, tanto da far esclamare ad Einstein, al termine di una magistrale esecuzione del geniale violinista Y.Menhuin: «Adesso io so che c’è un Dio in cielo!», oppure ad inchiodare il pessimismo cosmico dello scrittore rumeno Cioran nella sublime e fuggevole certezza che la musica sia nata dal rimpianto del paradiso, e che essa tolga qualsiasi dubbio allo scettico: è l’unica, assoluta prova dell’esistenza di Dio[2]. Se il suono da sempre è stato per l’uomo ‘incanto’ del divino e la vibrazione dei corpi la trasmissione magica della potenza vitale del ‘sacro’[3], è invece l’antichità classica ad averci abituati, più che a corpi vibranti, alla musica come alla misura, all’armonia e alla scienza presente nel cosmo: non soltanto pulsione, ma regola, ragione, verità nascosta nel cosmo. Ovvero, Logos[4]. Nella musica così intesa fu aperta all’uomo la strada per criptare, mediante le tracce del suono, le invisibili misure presenti nella struttura del mondo. È l’uomo greco a collegare la composizione musicale con l’architettura del mondo ma è nell’avvento del cristianesimo che l’arte musicale assume un nuovo significato: l’Autore biblico, il Principio dell’armonia/musica del cosmo, il Logos stesso, s’insedia nella sua opera, assume in sé il cosmo facendosi uomo. Il cosmo armonico si rivela allora pensato, ‘architettato’ a ‘misura’ d’arte dallo stesso Autore! Nel Verbo incarnato la musica sensibile, dunque, assume i caratteri dell’incontro tra l’estro della razionalità umana e l’armonia eterna di Dio, il prototipo da Lui pensato nell’atto creativo: ciò fu reso possibile nelle nozze tra l’umano e il divino, sancite dall’incontro amoroso tra il Logos incarnato e l’umanità. Il cristianesimo apporta quindi alla musica un mutato senso della spiritualità, e, senza dubbio, insieme a un nuovo sguardo sul sensibile ‘divinizzato’, inserisce una tensione mistica nella composizione che, come affermò A.Beguin[5], si fa, prima che creazione, ascolto, imitazione del bello incarnato: un’evocazione, per così dire, della divina armonia che era in principio nello specchiarsi di Dio in Adamo; un annuncio, tinto d’irresistibile, orante attesa, della grande orchestrale sinfonia che attende i redenti: specchi lucenti in Cristo, risorti in un mondo risorto. Come non citare qui quell’immortale Et incarnatus est della Messa in do minore di W.A.Mozart? Quella vocalizzazione di soprano, appoggiata dai fiati, che travalica il tempo, gli spazi, lo stesso silenzio da cui è nata…e nel quale con sé inabissa la fragile parola umana? Un arabesco d’incredibile espressione Niente di più eloquente per donare il segreto svelato: l’Incarnazione del Figlio, Verbo uscito dal silenzio che assume in sé la sua opera d’arte. È in Lui l’esecuzione promessa dallo stesso cosmico spartito: la musica a cui fu dato il la, in attesa del divino Direttore d’orchestra, suo Autore, sotto la cui direzione, attirati a se gl’innumerevoli strumenti, s’eseguisse la sinfonia dell’amore[6].

Amedeo Francesco RICCO, OFM [1] GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli artisti, Città del Vaticano, 1999 [2] Cfr. S. JAUDEAU, Conversazioni con Cioran, Parma, Ugo Guanda Editore,1993 [3] Si pensi al legame tra suono e la forza oscura del sacro presente nel legame primitivo tra la civiltà umana e la natura: le vibrazioni da sempre risultano legate al potere tremendo del ‘sacro’, come arcana eccitazione o impulso all’azione. La stessa vita si annuncia nella vibrazione dei corpi! [4] Fu Atena a donare, secondo il mito, la mousikè come ‘sapienza interiore’ alla psyche umana. [5] Scrisse: «un’anima musicale è prima di tutto un’anima che ascolta, e poi anche uno spirito che compone». [6] Cfr. H. URS VON BALTHASAR, La verità è sinfonica, Jaca Book

|

|

Post n°7 pubblicato il 19 Marzo 2007 da narrarebellezza

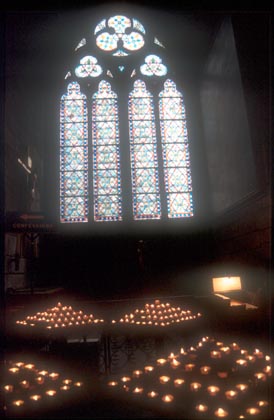

LA BELLEZZA NELLA LITURGIA

Alla luce di quanto detto sopra, possiamo affermare che la Bellezza liturgica ha un valore fondamentale nell’azione cultuale in quanto non intende suscitare un semplice “piacere estetico” ma vuole costituire l’esperienza di un profondo rapporto con Dio. La Bellezza, che fa di segni, gesti e movimenti il suo linguaggio, spesso corre il rischio di trasformarsi in puro formalismo, esperienza di un vuoto estetismo fine a se stesso. E’ questo un rischio che va eluso affinché le azioni liturgiche delle nostre assemblee non si appiattiscano fino al punto di trasmettere un messaggio sterile. Mi piace concludere con un pensiero del famoso Romano Guardini il quale, in merito al tema della bellezza nella liturgia, afferma: “Solo quando la liturgia viene vissuta nella sua essenza più vera, di “essere” lode a Dio e strumento di santificazione degli uomini, essa si offre ai nostri occhi come bella. Una bellezza, che non ti attrae “per prenderti”, ma solo “per donarti” a colui che stai celebrando, aprendoti al Tu dell’amore”.[1]

Fr. Antonello Gravante – OFM Cap. |

|

Post n°8 pubblicato il 19 Marzo 2007 da narrarebellezza

Un laicato maturo, per vivere e testimoniare la Bellezza che salva Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5,16). Nella sua prolusione tenuta il 30 novembre scorso per l’inaugurazione dell’Anno Accademico, Mons. Forte, citando un teologo russo, osservava che in questo passo evangelico, l’espressione “atti buoni” non va intesa in senso filantropico e moralistico; al contrario la traduzione fedele dal greco suonerebbe come “atti belli”, ossia “rivelazioni luminose e armoniose della personalità spirituale, … d’una bellezza per cui si espande all’esterno l’interna luce dell’uomo e allora, vinti dall’irresistibilità di questa luce, gli uomini lodano il Padre celeste, la cui immagine sulla terra così sfolgora”. Ma da dove proviene all’uomo questa luce, che egli è chiamato a far risplendere con la sua vita? Essa è prima di tutto un dono, anzi il dono che Dio ci offre mediante il sacramento del Battesimo prima, dell’Eucaristia e della Confermazione poi; può essere considerata come simbolo dello Spirito Santo stesso, il quale trasfigura interiormente il discepolo di Cristo, lo inserisce in Cristo come membro vivo del suo corpo, che è la Chiesa, per rendere lode al Padre celeste, che è Amore e Bellezza infinita. Attenzione, però: anche se, come battezzati e cresimati abbiamo già ricevuto il sigillo che è caparra della nostra eredità, bisogna tuttavia ricordare che esso è un dono che dobbiamo continuamente ed umilmente chiedere al Signore nella preghiera, ricordando la parola di Cristo stesso: Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono! (Lc 11,13). Non a caso, celebrando l’Eucaristia l’8 dicembre 2005, in occasione del 40° anniversario dalla conclusione del Concilio Vaticano II, Papa Benedetto XVI ha esortato ad invocare, per intercessione della Vergine Immacolata, il dono della bellezza interiore. Ed è proprio in questa radice battesimale e cristologica che il Concilio Vaticano II colloca la vocazione e la missione dei laici nella Chiesa: “I laici, inseriti nel Corpo Mistico di Cristo per mezzo del Battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della Cresima, sono deputati dal Signore stesso all’apostolato” (Apostolicam actuositatem, n.3). Per quanto riguarda i campi concreti di tale apostolato e con stretto riferimento all’attuale situazione ecclesiale, possiamo limitarci a citare - a mo’ di esempio - solo due ambiti. Il primo è quello che Paolo VI chiamava apostolato intellettuale, nel quale oggi Benedetto XVI ci invita ad “allargare gli spazi della nostra razionalità”, per “superare il limite auto-decretato dalla ragione a ciò che è verificabile mediante l’esperimento” (cfr. discorso di Ratisbona). C’è infatti un concetto, che sta diventando uno dei cardini nel suo Magistero: la fede cristiana non toglie nulla nell’uomo di ciò che è autenticamente umano, e quindi autenticamente razionale, al contrario la fede cristiana purifica la ragione… e l’aiuta ad essere meglio se stessa (cfr. discorso al Convegno di Verona). Il secondo ambito è quello socio-politico, infatti il compito di agire in ambito politico è dei fedeli laici, che operano come cittadini sotto propria responsabilità, illuminati dalla fede e dal Magistero della Chiesa e animati dalla carità di Cristo. Ci piace concludere questa breve riflessione con le parole pronunciate dal cardinal Ruini, il quale proprio concludendo il Convegno di Verona ha invitato i laici a realizzare “la saldatura tra fede e vita”, ossia ad “esplicitare la propria fede” traducendola in comportamenti “effettivi e visibili”, aggiungendo che tuttavia non sarà possibile far questo prescindendo da un’autentica formazione cristiana, da una profonda vita di preghiera e da un sincero spirito di comunione ecclesiale. Giovanni Antonacci

|

|

Post n°9 pubblicato il 19 Marzo 2007 da narrarebellezza

Sulla Bellezza

Intervista al dott. Lorenzo Margiotta

oggi, questa definizione è applicata ai vari ambiti della vita dell’uomo, purtroppo, senza il rispetto di vincoli e condizioni oggettive. Vincoli e condizioni, che la priverebbero di quell’idea di assoluto, da cui è caratterizzata e cioè, di una bellezza, da ottenere “a qualsiasi prezzo”. Ma, la bellezza in realtà, è solo questo? rivolgo la “domanda” all'architetto Lorenzo Margotta consigliere dell'ordine degli architetti della provincia di Bari.

domanda: perché diciamo che un corpo o un paesaggio sono belli? o che lo sono un'azione o un pensiero? e perché molto spesso, la parola bellezza, che dovrebbe essere fondamentale quando si esprime un giudizio estetico, ci appare invece quasi priva di senso, tanto che molti critici ed intellettuali si fanno scrupolo ad usarla? risposta: si fanno scrupolo ad usarla perché il termine bellezza è un concetto, per cui ciascuno di noi non ha in sé un'idea di bellezza ma si approccia al contesto, si approccia all'oggetto che visiona o che esamina, con le sue percezioni. Le sensazioni che quell'oggetto, quell'opera d'arte gli determinano, gli associano uno stato d'animo, più o meno sereno, più o meno gradevole, per cui unendo le varie sensazioni, esce fuori il termine che quell'oggetto è più o meno bello o è proprio bello. Per il pensiero è diverso, diciamo che le cose sono più complicate, poichè esso è vincolato legato al nostro e spesso, all’altrui stato d'animo. Se siamo sereni, esprimiamo un pensiero più articolato, armonioso, nel caso contrario, non escludo che tutto diventi più difficile da comprendere e da interpretare, prima di tutto per noi e poi, anche per gli altri. domanda: noi percepiamo certe determinate cose e non sappiamo dire esattamente perché esse siano belle o perché siano brutte. Questa presenza simultanea nella realtà, del bello e del brutto, resta un mistero. Come te lo spieghi? Risposta secondo me, percepiamo dall'esterno ciò che in linea di massima è già dentro di noi. Ossia, voglio dire che, nel momento in cui riusciamo a cogliere l'armonia di un paesaggio, è perché, già in noi, esistono quei canoni di armonia, di bellezza ecc... Così come quando diciamo che, di una persona, ne cogliamo la bellezza, e naturalmente parlo di una bellezza particolare, non una bellezza che i tempi moderni ci vogliono indurre a pensare. Cioè, una bellezza da intendere, come grazia del portamento, intelligenza, brillantezza di risposte e così via, è perché in noi, già sono presenti quei criteri che ci permettono un tale giudizio. Stiamo, naturalmente, parlando del bello, è chiaro che tutto questo può essere riferito a ciò che, al contrario, definiamo brutto, che può essere inteso come disarmonia o incompiutezza…. Dunque, per me, questa simultaneità del bello e del brutto nella realtà è, più che altro, legata all'intimo della persona, al suo pensiero più profondo, al suo stato d'animo, a cose, insomma, che possono orientare un giudizio.

domanda: in genere diciamo che è bello ciò che piace. Esiste quindi solamente un unico concetto di bello personale, particolare, oppure possiamo anche parlare di un concetto universale di bello comune a tutti gli esseri umani? Quali criteri o quali canoni, secondo te, vanno seguiti per stabilire se le cose stanno effettivamente in un modo o in un altro?

risposta: ritengo, ovviamente da un punto di vista strettamente personale, che i criteri, scaturiscano dall'analisi di ciò che mi circonda. L'approccio che ho nei confronti di ciò che mi circonda parte inevitabilmente da un'idea di equilibrio, di proporzione, a volte anche da un controllo quasi matematico, di simmetrie ed addirittura, anche di asimmetrie. Penso di essere in linea con quanto ho detto prima, nel senso che questi canoni fanno parte di noi, siano cioè espressioni del nostro modo di esistere

domanda: secondo te i canoni per la definizione del concetto di bello possono variare nello spazio e nel tempo? risposta: Sì, sicuramente possono variare nel tempo, come architetto, quindi legato al discorso della bellezza architettonica, posso dire che nei tempi passati effettivamente c'erano dei canoni da rispettare, come per l'architettura greca, considerati, addirittura, veri e propri dogmi. Poi nei vari passaggi temporali, con lo sviluppo delle varie architetture, si è giunti all'architettura moderna, priva, invece, di canoni obbligatori. Quindi, vediamo come nel tempo certe regole possono cambiare e che per questo, non possiamo ritenere regole assolute di bellezza. È chiaro che a questo punto, è necessario considerare anche il nostro adattamento, la nostra soggettività, relativamente a queste regole o canoni. domanda: volevo chiederti se è vero, che in molte civiltà e presso molte culture il bello sia sempre e comunque stato identificato con il buono ed il vero. risposta: fatto salvo che, non tutto quello che ci viene tramandato dal passato, debba essere sempre dato come "vero". Il termine "vero", almeno nell'ambito che poi, è più dei restauri che non dell'architettura di nuova progettazione, di nuova realizzazione, lo associamo a tutte quelle operazioni che hanno portato alla realizzazione di quell’ oggetto. Per il falso, è esattamente il contrario, poiché viene determinato proprio dalla manomissione di ciò che è stato fatto nel passato. Ora, la difficoltà del restauro, che io distinguo per i vari ambiti in cui viene realizzato, cioè il restauro dell'opera bidimensionale o dell'opera a tutto tondo, ossia le sculture e poi delle opere architettoniche, è proprio il fatto che ha approcci inevitabilmente e totalmente diversi. Il quadro, la tela, l'affresco, ha la necessità di far emergere l'intervento dell'oggi, sempre che si tratti ovviamente di restauro conservativo, rispetto a ciò che abbiamo trovato nel passato. Sulla scultura è già più difficile, perché l'opera scultorea è essenzialmente legata al materiale con cui la stessa scultura è realizzata. Per l'opera architettonica, invece, l'intervento è, o di totale manomissione del passato, cioè del " vero", inteso come quello che c'è stato tramandato, e lo si fa mediante un'operazione di accettazione dell'intervento dell'oggi rispetto a ieri. Oppure, si fa l'altra operazione, la più accreditata oggi, cioè quella di conservare. Si tratta sostanzialmente di restauro conservativo, cioè, con l'evidenziazione e la differenziazione dei materiali rispetto a ciò che andiamo a fare oggi, si resta sempre vincolati al manufatto del passato. Questo perché, oggi abbiamo sempre più l'aiuto della datazione e quindi, sappiamo per certo che "proprio oggi" abbiamo compiuto quell'intervento, come dire, il domani avrà due passati: l'oggi e lo ieri, con tutte le sue opere. domanda: molto spesso, quando andiamo nei musei, vediamo delle opere d'arte che sono state, in un certo senso, già selezionate. Ci sono state delle persone che hanno ritenuto quelle opere d'arte belle, più belle di tante altre. Che senso può avere, a questo punto, basarsi su di un giudizio già formulato da altre persone magari vissute in passato?

risposta: secondo me non c'è da accettare nessun giudizio, perché quelle opere d'arte, di fatto non esprimono un giudizio. La loro esposizione è espressione di un'operazione. Un'operazione di studio circa quell'opera d'arte esposta, poiché inserita in un contesto di ricerca, perché importante per quell'autore, in quel momento, per quel movimento artistico. Per cui l'esposizione dell'opera d'arte, ed apro così, un'ulteriore parentesi poiché, dobbiamo distinguere l'esposizione monotematica dall'esposizione invece più generica, in cui sono presenti varie e diverse opere, è determinata dunque, non solo dal fatto che l'opera è bella, ma soprattutto dal fatto che è importante per quell'autore, per quel movimento, per quell'epoca in cui è stata realizzata. È importante per certi studi che sono stati poi determinati, per cui, queste opere esposte, non ci lasciano obbligatoriamente un giudizio da accettare passivamente. È chiaro che c'è stato un primo giudizio sulla bellezza dell'opera, che però non ne ha determinato proprio l'importanza, nel senso, come ho detto prima, che tanti sono stati gli elementi presi in considerazione, i quali hanno concorso a rendere importante l'opera, tanto… da esporla. Per esempio quando in un museo c'è una mostra tematica, su un autore o su un determinato movimento artistico, si possono, addirittura, percepire più sensazioni " di bello". Questo perché il filone è unico, ci sono più opere, le quali ci possono essere più gradevoli o meno gradevoli, a seconda sempre della nostra soggettività e che per questo comprendiamo anche di più, ma soprattutto perché sono esposte seguendo un criterio logico, che i critici, o chi per loro, hanno utilizzato per quell'esposizione, per darci dei significati. Domanda: molti uomini, oggi, così come anche nel passato, si interrogano sulla bellezza di Dio, cosa puoi dirmi a riguardo? ….. so che per molti religiosi Maria Immacolata è l'immagine della bellezza di Dio. Alla domanda che mi hai rivolto, però, io ho risposto d’istinto: il mondo, cioè la natura e l'uomo, cioè tutto. Ma… non basterebbe come risposta. Quindi, riflettendoci un po', considero anche che la mia esistenza in bellezza, deve essere una esistenza riconciliata sempre con Dio, con me stesso e con gli altri. Quindi, la bellezza di Dio è anche la pace interiore: la pace di sentirsi bene "dentro", toccati nel cuore dallo Spirito Santo, un amore che sana, che viene dall'alto e ci trasforma.

Il dottor Lorenzo Margiotta è nato a Capurso, in provincia di Bari, nel 1949. Consegue la laurea in architettura a Roma nel 1974. Direttore editoriale della libreria-galleria " Ful Books " di Bari, specializzata in architettura ed arte. Coordinatore della scuola di perfezionamento in pianificazione territoriale dell'Università di Bari, coordinatore delle mostre di architettura alla fiera del levante di Bari. Ha curato, l'introduzione alla pubblicazione "Bari: una città" del professor Carmelo Calò Carducci e la presentazione della collana "proposte d'arte" della scultrice Annamaria Di Terlizzi di Bari.

Elvira S. Zammarano

|

|

Post n°11 pubblicato il 19 Marzo 2007 da narrarebellezza

“FAMIGLIA: DIVENTA E CREDI IN CIO’ CHE SEI!” (1)

Cerchiamo di inquadrare il problema cogliendo l’ impossibilità nell’ equiparare alla famiglia le due alternative. Ad occhi più attenti il PACS, e quindi anche la soluzione “italiana” del “DICO”, si modella proprio sull’ istituto matrimoniale svuotandolo della parte più essenziale che è la fedeltà, l’ assistenza, la generazione della prole, il mutuo rispetto: componenti che solo la dimensione familiare può garantire. La stessa natura della famiglia e di ciò che è suo fondamento, il matrimonio, ci porta a comprendere come la vera matrice ispiratrice e fondante sia del Pacs sia del Dico si rivela, al contempo, l’argomento per il loro abbattimento: la visione prettamente parziale (estremamente privatistica da un lato, economica dall’ altro) dell’ amore e delle relazioni inevitabilmente stride con quella totale espressa dalla famiglia e dal matrimonio: il Magistero della Chiesa ci insegna che “le unioni di fatto si basano su una falsa concezione della libertà di scelta degli individui…Il matrimonio non è un semplice patto di convivenza, bensì un rapporto con una dimensione sociale unica rispetto a tutte le altre…”[2] Partendo da una sana antropologia, il Magistero sostiene, inoltre, “quanto sia incongrua la pretesa di attribuire una realtà ‹coniugale› all’ unione fra persone della stesso sesso…per l’oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita…e per l’ assenza dei presupposti di complementarità interpersonale voluta dal Creatore tra maschio e femmina…”[3] Da ciò comprendiamo come sia necessaria una lettura in profondità per comprendere i limiti di tali tendenze e, soprattutto, per riportare in superficie il valore familiare in tutta la sua bellezza e verità. Ci lasciamo guidare, in questa necessaria riscoperta, dalla saggezza del Magistero stesso, il quale sostiene che vi può essere famiglia solo grazie “al patto tra uomo e donna, fondato su una reciproca e libera scelta che implica la piena comunione coniugale orientata verso la procreazione”. La posizione della Chiesa è in piena sintonia con l’ art. 29 della nostra Costituzione, nel quale è stabilito che il matrimonio è il fondamento della famiglia! Forse oggi più di ieri urge interrogarci sul significato del matrimonio, da alcuni considerato come la “tomba dell’ amore”, e, quindi, sul significato dell’ amore stesso! Ma che cos’ è l’ amore se non un “puro donarsi”, mediante il quale chi è amato si sente “qualcuno”, esce dall’ anonimato, la sua vita è importante se merita il dono della vita di qualcun altro; e viceversa egli, donando la propria vita, fa capire il valore della vita dell’ altro. E’ proprio in questa logica che ha senso il matrimonio, quale atto umano con il quale ci si impegna a giocare insieme fino in fondo l’ avventura della vita, qualunque cosa accada… Ed è importante rammentare che tale logica non segue gli schemi di una certa cultura, pregna di “transitorietà e relativismo”, bensì fa della fedeltà, del “per sempre”, uno dei criteri più importanti della sua veridicità. Occorre ricostruire un’ immagine adeguata del valore “famiglia”, in grado di mostrarne l’ effettiva originalità, in quanto forma unica, e sotto molti aspetti esemplare, di società dotata di progetto, di un senso, di finalità proprie e insostituibili: la famiglia è il luogo primario di relazioni interpersonali, prima e vitale cellula della società.[4] In virtù dell’ istituto familiare ogni uomo non nasce, né vive e neanche muore solo: nella famiglia l’ uomo è iniziato al bene e alla verità, apprende cosa significa amare ed essere amati e quindi, in ultima analisi, fa esperienza del suo essere persona. Amore-Vita-Educazione è il tripode sul quale poggia la soggettività sociale della famiglia Essa trova il suo fondamento nel matrimonio, il quale non dipende dall’ uomo, ma da Dio stesso; il testo di Genesi ne è garante: Dio ha creato l’ uomo e la donna perché si amassero, facessero figli e popolassero la terra. In quanto sacramento il matrimonio è un’ alleanza di un uomo e una donna nell’ amore…, riflesso della comunione d’ amore tra Dio e gli uomini. Tratti peculiari di questa alleanza d’ amore sono: la totalità, ossia il donarsi reciproco nella integrità personale; l’ unità, che rende i coniugi “una sola carne”; l’ indissolubilità e la fedeltà che la donazione reciproca comporta; la fecondità, a cui tale donazione naturalmente si apre. Il matrimonio è ordinato sia alla procreazione sia all’ educazione dei figli: non è senza motivo che il magistero definisce la famiglia “santuario della vita, luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui essa è esposta”.[5] Ma la famiglia è anche “scuola di umanizzazione e di virtù sociali”, grazie alla quale la persona, come già citavo sopra, è accolta come tale, cresce e si sviluppa in tutte le sue dimensioni ed è accompagnata nel suo “farsi uomo” e nel suo “farsi prossimo”. Essa è realtà educativa per antonomasia di quei valori fondamentali del vivere sociale: socialità e socializzazione; accoglienza, ospitalità, apertura verso l’ altro; comunicazione, dialogo, confronto; gratuità, servizio, disinteresse; condivisione, solidarietà…[6] Bastano queste poche righe per carpire tutta la ricchezza, profondità e bellezza della famiglia, nella quale ogni uomo si riscopre quale essere fatto per amare e senza amore non può vivere! “l’ amore, quando si manifesta nel dono totale di due persone nella loro complementarità, non può essere ridotto alle emozioni e ai sentimenti, né, tanto meno, alla sua sola espressione sessuale. Una società che tende sempre più a relativizzare e a banalizzare l’ esperienza dell’ amore e della sessualità esalta gli aspetti effimeri della vita e ne oscura i valori fondamentali: diventa quanto mai urgente annunciare e testimoniare che la verità dell’ amore e della sessualità coniugale esiste là dove si realizza un dono pieno e totale delle persone con le caratteristiche dell’ unità e della fedeltà. Tale verità, fonte di gioia, di speranza e di vita, rimane impenetrabile e irraggiungibile fintanto che si rimane chiusi nel relativismo e nella scetticismo”.[7]

[1] GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio”, Ed. Paoline, 1981, n.17 [2] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 227 [3] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,228 [4] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,211

[5] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,231

[6] GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio”, Ed. Paoline, 1981, n.43-44

[7] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,223

|

|

Post n°12 pubblicato il 19 Marzo 2007 da narrarebellezza

LA PACE DEGLI ALTRI È LA NOSTRA PACE

Il termine "pace" non indica una realtà precisa e dai contorni definiti per il fatto che non è possibile distinguere l'area della pace da quella propria della libertà, o della giustizia, o della comunione, o del perdono, o dell'accoglienza, o della verità. È tuttavia necessario liberare la mente da alcuni significati ad essa completamente estranei. Non è difficile capire perché a molti, cioè ai “garantiti di turno”, dà fastidio questa scoperta del legame esistente tra pace e giustizia. E' in atto una campagna sottile che vuole dividere pace e giustizia, e questo è un vero e gravissimo peccato. E strettamente legata alla pace e alla giustizia è la salvaguardia del creato, perché è una constatazione reale e realistica che, a produrre tanti guasti della natura, è sempre il seme del profitto. Lo stesso che genera le guerre. Il “Social Forum” di Nairobi tenutosi lo scorso gennaio ha messo in evidenza come solo un approccio congiunto, che focalizzi l'attenzione sulle interconnessioni tra acqua, energia, agricoltura e mercato, e rispettoso delle identità e dei modelli di sviluppo locali soprattutto del sud del mondo, potrà, insieme alla profonda revisione delle nostre politiche e dei nostri modelli di consumo, invertire la rotta di un modello che sta portando alla distruzione del pianeta. È inoltre ora di decidersi, a difesa della pace, ad assumere ed attuare comportamenti concreti sul terreno della nonviolenza assoluta in tutti gli ambiti quotidiani della nostra vita. La nonviolenza è la strada che Gesù Cristo ci ha indicato senza equivoci. Tutto questo sappiamo che comporta costi altissimi. Chi si impegna per la pace è spesso amaramente incompreso. Ma la pace è la nuova profezia ed il martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata. Se la Chiesa anziché fare ammutolire i potenti, fa silenzio si rende complice della ingiustizia. Nelle nostre chiese è tempo di prenderne maggiormente coscienza del nostro ruolo a favore della pace, riscoprendo lo Spirito conciliare di vicinanza all'umanità e di speranza. Uno spirito che è un grande dono e contemporaneamente il grande disatteso anche da noi credenti. Durante la Marcia la Pace di Norcia del 31 dicembre 2006, dopo aver ribadito che la via della pace passa dal coraggio di un serio cammino ecumenico, dalla necessità di non privatizzare i beni essenziali come l'acqua,dalla lotta alla fame e alla disparità sociali,da una nuova prospettiva di cooperazione internazionale e di sviluppo dei popoli (a 40 anni dalla Populorum Progressio), da una nuova qualità delle relazioni intrafamiliari, da una maggior impegno per risolvere i conflitti sociali causati dalla marginalità lavorativa e sociale di giovani e immigrati, è scaturito l’appello ad un maggiore impegno, sulla scorta anche delle numerose e variegate testimonianze intervenute e del messaggio di SS Benedetto XVI per la giornata per la pace dal titolo “LA PERSONA UMANA, CUORE DELLA PACE”. Il papa ha indicato che «la pace è insieme un dono e un compito….La pace è quindi anche un compito che impegna ciascuno ad una risposta personale coerente col piano divino», ed ha fortemente sottolineato tutte le dimensioni del rispetto e della promozione della vita come inscindibilmente realizzate nel perseguimento della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato. Invito ciascuno a leggere attentamente il testo integrale. Alla Chiesa italiana, e quindi a ciascuno di noi, è chiesto maggiore coraggio. Si tratta di avviare un serio e organico lavoro sui temi di "Giustizia e Pace" iniziando dal ridare vigore e spazio alle Commissioni Giustizia e Pace a livello nazionale, diocesano e locale, continuando il lavoro educativo nelle nostre parrocchie e comunità locali, progettando itinerari specifici di formazione teologica, morale, spirituale alla pace che accompagnino adeguate scelte di denuncia, di rinuncia e annuncio per una nuova "civiltà dell'amore". La pace si realizza quando usciamo dalla nostra comodità e non ci diamo pace fino a quando la giustizia non sia ristabilita. Un motto molto eloquente diffuso pochi anni fa dai movimenti per la pace dice che “la pace degli altri è la nostra pace”. E concludo con le parole dell’amato ed indimenticabile don Tonino Bello, a cui devo molto la formazione del mio pensiero. Il suo è un invito di grande forza ed attualità a tutti coloro che vogliono impegnarsi seriamente e compromettersi col Vangelo, il cosiddetto popolo della pace: “È un popolo sterminato che sta in piedi. Perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati … In piedi, allora, costruttori di pace”. M. Teresa Intranuovo, asc |

|

Narrando la Bellezza.

Molti grandi autori hanno identificato la Bellezza con il Sommo bene. Vi proponiamo qui alcuni stralci che testimoniano l’antichità è la fondatezza del tema scelto per il primo numero di Kalon.

L’anima tende per sua natura alla vera bellezza. sorretta dalla speranza di passare da una bellezza inferiore precedentemente ammirata a una bellezza superiore ancora nascosta, accende di continuo il suo desiderio. Per questa sua struttura l’anima tende a spingersi irresistibilmente verso la bellezza, nella speranza di giungere a cogliere pienamente la figura stessa dell’archetipo. Qui sta l’oggetto dell’ardita preghiera di Mosè, che supera i confini stessi del desiderio. Egli vuol godere della bellezza, ma non riflessa in uno specchio, bensì faccia a faccia. la risposta di Dio, nelle bervi parole con cui respinge simile preghiera, apre davanti a noi un abisso immenso di pensiero. Dio gli concesse il dono di soddisfare il suo desiderio, ma non gli diede la cessazione e la sazietà di esso. se Mosè, contemplando la visione di Dio, avesse estinto in se la brama che ne aveva, Dio non gli si sarebbe mostrato. Comprendiamo allora che vedere Dio consiste realmente nel non saziarsi mai del desiderio di lui

(Gregorio Nisseno la vita di Mosè)

Non Riempio io il cielo e la terra? (Geremia 23, 24)

Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l’autore (Sapienza 12,14).

Nella contemplazione dello splendore universale del mondo, la bellezza stessa diventa, per così dire, voce e ti grida: non mi sono fatta da sola, è Dio che mi ha creata. (sant’Agostino, Confessioni).

Spargendo doni a piene mani rapido, è passato tra questi boschi; posando su di esso il mio sguardo, con un riflesso del suo volto, li ha rivestiti di bellezza (Giovanni della croce, Cantico spirituale)

Tutto quel che ha affascinato il mio sguardo in questo mondo, mio Dio, non è altro che il più povero e più umile riflesso della tua bonta (charles de Foucauld, Scritti Spirituali).

La natura possiede delle perfezioni per mostrare che è l’immagine di Dio; e dei difetti, per mostrare che ne è solo l’immagine. (Blaise Pascal)

|

|

Post n°23 pubblicato il 14 Maggio 2007 da narrarebellezza

|

Inviato da: CoachFactory

il 20/12/2011 alle 08:51

Inviato da: lilly63_2007

il 18/01/2008 alle 23:49

Inviato da: Pocket07

il 24/05/2007 alle 10:18

Inviato da: fior_da_liso

il 01/05/2007 alle 20:38

Inviato da: Pocket07

il 16/04/2007 alle 13:17