Così, anche nei momenti in cui non poteva fare del bene, la principessa si sforzava di mostrare, o meglio di far credere con tutti i segni esteriori del linguaggio muto, che non si riteneva affatto superiore alle persone fra le quali veniva a trovarsi. E con ciascuno aveva l’affascinante cortesia che le persone ben educate hanno con gli inferiori; e di continuo, per rendersi utile, spostava la sua sedia per lasciare più spazio, mi teneva i guanti, m’offriva tutti quei piccoli servigi, indegni delle altezzose borghesi, ai quali si prestano con gioia le sovrane oppure, per istinto e per abitudine professionale, gli ex domestici.

[…]

Ma se parlava così era anche perché, come tutte le persone del suo mondo, si sforzava di dire le cose che potessero fare più piacere all’interlocutore, di ispirargli la più alta stima di se stesso, di fargli credere che quelli a cui scriveva ne erano lusingati, che onorava chiunque lo ospitasse, che tutti bruciavano dal desiderio di conoscerlo. Questa volontà di suscitare negli altri un concetto lusinghiero della propria persona esiste, a dire il vero, anche in certi ambienti borghesi. È una benevola disposizione che si presenta, allora, sotto forma di qualità individuale compensatrice di un difetto, non, ahimè, negli amici più sicuri, ma almeno nelle compagne più gradevoli. In ogni caso, è una fioritura del tutto isolata. In una parte cospicua dell’aristocrazia, invece, questo tratto del carattere non ha più nulla d’individuale; coltivato dall’educazione, nutrito dall’idea d’una propria personale grandezza che non può temere d’umiliarsi, che non conosce rivali, che sa di potere, con l’affabilità, rendere felici delle persone, e si compiace di farlo, esso si è tramutato nel carattere generale di una classe. E persino coloro cui difetti personali troppo contrastanti impediscono di serbarlo nel cuore, ne portano una traccia inconsapevole nel loro vocabolario o nei loro gesti.

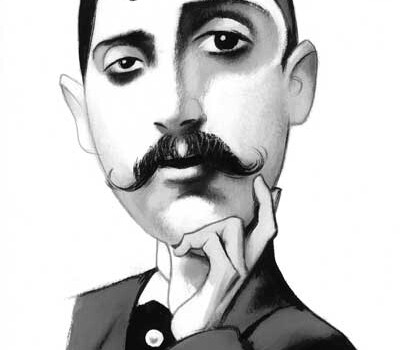

M. Proust, La parte di Guermantes II

Traduzione di G. Raboni per i Meridiani Mondadori

“È possibile tracciare una filosofia proustiana? Il florilegio ci permette di cogliere nitidamente tre versanti della Ricerca proustiana: la scoperta della curvatura del tempo, il passato che riaffiora nel presente e si congiunge al futuro; la scoperta di un ponte, di un cammino introverso che dalla luce della realtà conduce nell’antro recondito dell’anima, in quel luogo oscuro denominato psiche dove sorgono le idee e i sentimenti.

E infine la scoperta che le cose sono animate; liberate dall’inerzia del loro esistere banale, vibrano di ricordi allusivi (effetto madeleine). Le cose parlano in Proust, sussurrano a chi sa ascoltare. Una rivoluzione straordinaria. Qui la solitudine di Proust si ritrova con Freud e con Bergson e anche con Nietzsche, con la fisica teorica e con l’inconscio junghiano”.

Tratto da: C0sì Marcel Proust scoprì il passato in pieno futurismo