|

Creato da: AngeloQuaranta il 10/02/2009

"fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza"

|

Contatta l'autore

Area personale- Login

MenuTagConsulenza ImmobiliareCerca in questo BlogQuando la musica ....Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.

Via Campania

Via Lucania

Via Fermi

Via Fermi

I miei Blog Amici -

@Ascoltando il Mare@ - PAESAGGI DELLANIMA - il mare infinito - Un caffè dolce amaro - Angelo Quaranta - PICCOLO INFINITO - SPRINGFREESIA - ELFI DRAGHI STREGHE - Andando Per Via - ALCHIMIA - Rosa dei Costanti - Serendipity - Giuseppe Quaranta - filtr - il regno di arcadia - area di broca - Marie Elenoire - Caterina Saracino - VagheStelledellOrsa - dianavera - pensieri.femminili - ETICASA di Quaranta - Harmonia2 - Taranta |

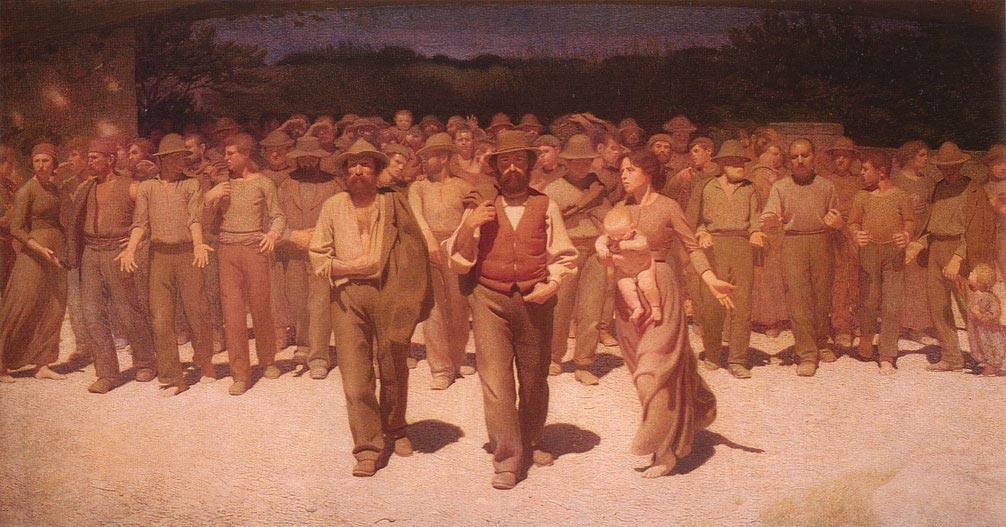

Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo

Il Quarto Stato è un celebre dipinto realizzato dal pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo nel 1901. Opera simbolo del XX secolo, rappresenta lo sciopero dei lavoratori ed è stata eseguita secondo la tecnica divisionista. Non solo raffigura una scena di vita sociale, lo sciopero, ma costituisce un simbolo: il popolo, in cui trova spazio paritario anche una donna con il bambino in braccio, sta avanzando verso la luce, lasciandosi un tramonto alle spalle. Il dipinto è lo sviluppo completo di questo tema, già affrontato dall'artista in dipinti come Ambasciatori della fame, Fiumana e un bozzetto preparatorio del 1898, Il cammino dei lavoratori. La composizione del dipinto è bilanciata nelle forme e movimentata nelle luci, rendendo perfettamente l'idea di una massa in movimento. È conservato a Milano nel Museo dell'Ottocento della Villa Reale (o Villa Belgiojoso Bonaparte). La versione preliminare, invece, è esposta sempre a Milano presso la Pinacoteca di Brera. A rendere celebre il dipinto contribuì anche il film Novecento di Bernardo Bertolucci.

Messaggi di Marzo 2021

Post n°540 pubblicato il 20 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

Fra le regioni più industrializzate d’ Italia, prima del 1860, c’erano la Campania, la Calabria e la Puglia: per i livelli di industrializzazione le Due Sicilie si collocavano ai primi posti in Europa. In Calabria erano famose le acciaierie di Mongiana, con due altiforni per la ghisa, due forni Wilkinson per il ferro e sei raffinerie, occupava 2.500 operai. L’industria decentrata della seta occupava oltre 3.000 persone. La piu’ grande fabbrica metalmeccanica del Regno era quella di Pietrarsa, (fra Napoli e Portici), con oltre 1200 addetti: un record per l’Italia di allora. Lo stabilimento napoletano produceva macchine a vapore, locomotive, motori navali, precedendo di 44 anni la Breda e la Fiat. A Castellammare di Stabia, dalla fine del XVIII secolo, operavano i cantieri navali più importanti e tecnologicamente avanzati d’Italia. L In questo cantiere fu allestita la prima nave a vapore, il Real Ferdinando, 4 anni prima della prima nave a vapore inglese. Da Castellammare di uscirono la prima nave a elica d’ Italia e la prima nave in ferro. La tecnologia era entrata anche in agricoltura, dove per la produzione dell’olio in Puglia erano usati impianti meccanici che accrebbero fortemente la produzione.

L’ Abruzzo era importante per le cartiere (forti anche quelle del Basso Lazio e della Penisola Amalfitana), la fabbricazione delle lame e le industrie tessili. La Sicilia esportava zolfo, preziosissimo allora, specie nella provincia di Caltanissetta, all’ epoca una delle città più ricche e industrializzate d’ Italia. In Sicilia c’erano porti commerciali da cui partivano navi per tutto il mondo, Stati Uniti ed Americhe specialmente. Importante, infine era l’ industria chimica della Sicilia che produceva tutti i componenti e i materiali sintetici conosciuti allora, acidi, vernici, vetro. Puglia e Basilicata erano importanti per i lanifici e le industrie tessili, molte delle quali gia’ motorizzate. La tecnologia era entrata anche in agricoltura, dove per la produzione dell’olio in Puglia erano usati impianti meccanici che accrebbero fortemente la produzione. Le macchine agricole pugliesi erano considerate fra le migliori d’Europa. La Borsa più importante del regno era, infine, quella di Bari. Una volta occupate le Due Sicilie, il governo di Torino iniziò lo smantellamento cinico e sistematico del tessuto industriale di quelle che erano divenute le “province meridionali”. Pietrarsa (dove nel 1862 i bersaglieri compirono un sanguinoso eccidio di operai per difendere le pretese del padrone privato cui fu affidata la fabbrica) fu condannata a un inarrestabile declino. Nei cantieri di Castellammare furono licenziati in tronco 400 operai. Le acciaierie di Mongiana furono rapidamente chiuse, mentre la Ferdinandea di Stilo (con ben 5000 ettari di boschi circostanti) fu venduta per pochi soldi a un colonnello garibaldino, giunto in Calabria al seguito dei “liberatori”. (Fonte: Regno delle Due Sicilie – La verità che non ci hanno detto).

Post n°539 pubblicato il 16 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

PRIMATI NEL SUD da Wikipedia la storia delle navi a vapore. " Il primo modello funzionante fu varato da Claude de Jouffroy nel 1783. Si trattava però di un prototipo ancora sperimentale, poiché il primo vero battello a vapore applicò l'apparato motore inventato da James Watt e fu fatto navigare da Robert Fulton lungo il fiume Hudson nel 1807. Si chiamava Clermont, aveva una potenza di 18 cavalli e fu demolito quasi subito dai barcaioli del fiume per paura di restare senza lavoro. In Italia la prima nave a vapore fu la Ferdinando I, costruita nei cantieri partenopei di Vigliena e salpata da Napoli il 27 settembre 1818. Inizialmente il piroscafo fu usato nella navigazione in acque interne, essendo troppo rischioso l'utilizzo sulle lunghe distanze. La cultura del veliero era ancora saldamente radicata nell'immaginario collettivo e non si sapeva come risolvere il problema della scorta di combustibile. " E' doverosa una precisazione. Badate si legge " In Italia la prima nave a vapore fu la Ferdinando I, costruita nei cantieri partenopei di Vigliena e salpata da Napoli il 27 settembre 1818. " Siamo quindi a Napoli, siamo nel 1818, siamo nel Regno delle Due Sicilie, quando la storia viene scritta dai vincitori. Stazione marittima di Napoli. Targa per il centenario della Ferdinando I , prima nave a vapore del Mediterraneo.

Dopo il Ferdinando I Le vie di comunicazione hanno rappresentato per il Regno delle due Sicilie un vero e proprio vanto. La straordinaria lungimiranza dei sovrani borbonici ha permesso lo sviluppo di innovazioni storiche, se non addirittura rivoluzionarie, nel campo. Basti pensare alla prima linea ferroviaria Napoli – Portici, costruita con del materiale proveniente da due poli siderurgici meridionali: Mongiana e Pietrarsa. Nel campo navale la Ferdinando I fu il primo piroscafo a solcare i mari del Mediterraneo. La Napoli capitale poteva vantare su cantieri navali tra i più importanti al mondo: il polo cantieristico di Castellammare di Stabia. E sull’onda dell’entusiasmo dei grandi traguardi tecnologici della cantieristica duosiciliana, che colpevolmente la Storia non insegna ai giovani meridionali, la potenza navale del Regno delle Due Sicilie basava il suo primato in Italia come regno più avanzato tecnologicamente e più ricco. Nel 1854, due fratelli palermitani, Luigi e Salvatore de Pace, costituirono la società di navigazione Sicula Transatlantica allo scopo di organizzare un servizio diretto di vapori fra Palermo e New York. Nei cantieri della James & G. Thomson di Glasgow, il calabrese Vincenzo Florio, grande imprenditore dall’indole dinamica e innovativa, realizzò per 18.500 sterline, la costruzione del transatlantico Sicilia. La scelta di lavorare in un cantiere britannico è dovuta al fatto che i migliori si trovavano proprio nel Regno Unito.

Dal Giornale del Commercio Questo nuovo piroscafo fa molto onore all’egregio signor Vincenzo Florio , e noi crediamo di adempiere ad un debito di riconoscenza nel fargliene i più vivi ringraziamenti in nome di tutto il commercio. Possa intanto questo esempio lodevolissimo essere di sprone ad altri imprenditori amanti dell’Isola onde stabilire varie linee di comunicazione giornaliera ne diversi porti della Sicilia. Il piroscafo a vapore fu varato il 16 gennaio 1853. Il 31 marzo 1854, il Sicilia lasciò Clyde, celebre fiume scozzese, al comando del capitano John Carson, con un equipaggio di 24 uomini. Durante il viaggio, entrò in collisione col vapore Ercolano. A seguito dello scontro, morirono 48 persone tra passeggeri e uomini dell’equipaggio. Nonostante l’imprevisto, dopo una breve sosta a Marsiglia giunse a Genova e il 16 maggio scese fino a Palermo. Dopo aver superato lo stretto di Gibilterra, la nave raggiunse il Tropico del Cancro e successivamente virò verso la costa orientale degli Stati Uniti, dando fondo alle ancore nella baia del Hudson. Il Sicilia divenne così la prima nave a vapore italiana a toccare il Nord America. Il primo battello a vapore italiano giunto in America fu festeggiato il 4 luglio. La vita del primo transatlantico italiano fu breve, di soli 6 mesi. Infatti il 20 ottobre del 1854 il piroscafo Sicilia affondò al largo di Cork, nell’Irlanda meridionale. Ma quell’esperienza, quel primato, riecheggia tutt’oggi e deve essere da monito per le nuove generazioni. Al Sud si può fare impresa, al Sud si può fare innovazione tecnologica, dal Sud non si deve più emigrare..

Post n°538 pubblicato il 14 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

PRIMATI NEL SUD La ferrovia Napoli-Portici fu la prima linea ferroviaria costruita nel Regno delle Due Sicilie. Commissionata da re Ferdinando II delle Due Sicilie , la linea venne ufficialmente inaugurata il 3 ottobre 1839 : era a doppio binario e aveva la lunghezza di 7,25 Km .

Napoli-Portici, la prima ferrovia che con la locomotiva a vapore “Vesuvio”  Il tre ottobre del 1839, durante il Regno delle Due Sicilie, viene inaugurata la prima linea ferroviaria Napoli-Portici a doppio binario, con circa sette chilometri di strada ferrata. La locomotiva Vesuvio, prodotta dagli inglesi Longridge, avvia la corsa e segna solo l’inizio di tante partenze, della nuova rete ferroviaria. L’ispirazione comunque in Italia nella costruzione delle “Strade ferrate”, nasce dopo la prima ferrovia inglese di quattordici chilometri “Liverpool-Manchester” nel 1830, e la linea francese Saint-Etienne-Lione nello stesso anno. Inoltre, sono gli inglesi e poi i francesi inizialmente a produrre le locomotive per l’Italia preunitaria. Il Re Ferdinando II di Borbone, nel 1836 affida la costruzione all’ingegnere francese Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, che dopo averla terminata, si ramifica con nuovi progetti. Infatti, al primo tratto segue nel 1842, quello di Castellamare fino a Pompei, Angri, Pagani, Nocera e Sparanise. Si aggiunge, anche l’officina di Pietrarsa, (Reale Officine di Pietrarsa), che inizialmente si “occupa di riparazioni e in seguito provvede e assembla le locomotive”. Lo stabilimento prima di allora, viene usato come un’industria siderurgica, mentre oggi è diventato un museo ferroviario, che custodisce dei veri gioielli dell’ingegneria meccanica. Lo sviluppo ferroviario prima dell’Unità, prosegue nel Regno Lombardo-Veneto da Padova-Mestre, Milano, Monza. Nello Stato Pontificio nel 1856, si avvia la linea Roma-Frascati-Frosinone-Ceprano e poi il collegamento con Civitavecchia. E in altri Stati come l’unione Livorno-Pisa, fino all’Italia Unificata del 1861 con 2700 chilometri di “Strada ferrata”. Il centro e il nord Italia appare “un’ossatura compiuta”, mentre “l’infrastruttura ferroviaria nel Meridione era quasi assente”. Lo Stato in questo periodo fino al 1900 attua una serie di Convenzioni con le Società, per proseguire l’ampliamento e la manutenzione della rete ferroviaria. Inoltre, questi cambiamenti permettono alle città di comunicare con gli altri centri urbani e rurali, favorendo gli spostamenti, gli scambi commerciali di prodotti agricoli con Francia e Germania. Vengono costruite anche le grandi Stazioni, come la Stazione Centrale delle Ferrovie Romane nel 1863, quella di Napoli centrale nel 1866, Torino Porta Nuova due anni dopo, e Genova con Piazza Principe. Un accenno alla precedente costruzione della Stazione Termini di Roma, chiamata in questo modo per la vicinanza alle Terme di Diocleziano, che si presenta allora con una facciata di circa duecento metri in più su Piazza dei Cinquecento. Ma intorno al 1930 si pensa di rimodernarla e viene ricostruita e inaugurata in gran parte come appare oggi nel 1950, “caratterizzato dalla ardita pensilina… il dinosauro”. La nuova stazione forse risulta più lineare e funzionale, ma certamente ha perso molto del suo incanto, non riuscendo a competere con l’indimenticabile struttura d’epoca, che a suo tempo, si mostra in perfetta armonia e bellezza con la città eterna. E guardando le antiche immagini monumentali, che la ritraggono maestosa e particolarmente caratteristica, la domanda sorge spontanea: Ma perché? Forse se la facciata si fosse mantenuta, oggi sarebbe tra le più celebri del mondo, come quella di Londra, la Stazione Centrale di Anversa in Belgio, di Madrid-Atocha, Turchia e Parigi. O quantomeno nota tra quelle storiche. Comunque, nel 1905, con il Governo Fortis I, della Sinistra Storica, si passa dalle Convenzioni alle Ferrovie dello Stato, che cerca di potenziare la rete ferroviaria e completare alcuni tratti come la Salerno-Reggio Calabria, il traforo del Sempione (1906), gli Appennini con il Porto di Genova. Si aggiunge la trazione elettrica nel 1902, e fino alla metà del secolo aumentano le innovazioni nelle ferrovie come “l’elettrificazione, l’aumento dei treni di lusso, la realizzazione delle Direttissime”, gli “automotori elettrici”, che possono “avviare la sostituzione delle locomotive a vapore”. Le guerre interrompono l’ammodernamento, però dopo la II Guerra Mondiale non solo lo sviluppo riprende, ma accelera con il boom economico e si impongono sui binari il famoso Settebello, il Pendolino e il “Direttissimo” di alta velocità nel 1970. Inoltre, le Ferrovie dello Stato nel 1986 diventano un Ente Pubblico Economico e successivamente una Società per azioni (1992). E nel 2013 nasce la Fondazione FS italiane, “per preservare e valorizzare il patrimonio di storia e tecnica ferroviaria”. In questo periodo anche i colori del treno variano negli anni, si passa dal verde al blu, al grigio perla, al rosso. Approda alla fine del ventesimo secolo l’alta velocità a trecento chilometri l’ora, in direttissima con i convogli di “Frecciarossa”, che riducono notevolmente i tempi di viaggio, garantendo servizi di lusso e comfort. L’Italia dopo il 1861 registra quasi novemila chilometri di ferrovie, molto meno rispetto alle altre nazioni come la Francia, l’Inghilterra e la Germania, che già allora, vanno dai ventimila ai trentamila. Ad oggi la rete ferroviaria in Italia, è di 194.731 chilometri, sembra anche meno del dopo guerra, probabilmente per lo spopolamento di alcune aree e molti tratti in disuso. Altra considerazione determinante è il territorio nazionale difficile, per facilitare uno sviluppo continuativo e lineare. Ma tra i più importanti, da ricordare il “Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa” a Napoli, dove sono stati creati i primi treni, le “locomotive a vapore, elettriche, a corrente continua…, diesel, in uno spazio di trentasei mila metri quadrati. Tra i capolavori si possono ammirare la “carrozza-salone del treno dei Savoia, ora Treno della Presidenza della Repubblica Italiana”, “il salone reale stile liberty dal soffitto in oro zecchino”. Se poi non contenti, si vuole continuare a fantasticare, magari “mano nella mano”, tra “baci e bacetti”, l’ideale è il “Tunnel of love Train” in Ucraina, in un percorso di tre chilometri circondati di alberi e foglie, tanto da sembrare irreale. E per finire in Europa il noto Venice-Simplon Orient Express, che va da Parigi-Istanbul o Londra-Venezia nei luoghi più affascinanti e millenarie città. L’Orient Express è sicuramente il treno che in assoluto si ricorda di più, e che negli anni ‘30 del Novecento vive la “sua epoca d’oro”, offrendo servizi di lusso per nobili, reali, alta borghesia. Anche i film di successo e quelli della famosa scrittrice di gialli Agatha Christie come “Assassinio sull’Orient Express”, aiutano la sua fama, facendolo diventare un luogo misterioso e inquietante, dove il solito riposo al viaggiatore distratto, potrebbe essere fatale, sicuro di partire, ma non di arrivare. I viaggi nel mondo con i treni storici aiutano ad assaporare l’antica lentezza, allontanandosi dalla frenesia del mondo, per perdersi nella meraviglia di panorami magici. Il ritmo del treno in assoluto, accoglie e segue quello dei pensieri, rallentandoli per ossigenarsi, e creare altre realtà, evasioni, tra laghi, montagne, pianure e orizzonti di mare. In fondo come dice Ennio Flaiano: “Ogni stazione è il punto psicologico più vicino alla propria casa.”

Post n°537 pubblicato il 14 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

PRIMATI NEL SUD Di Vincenzo Roberto Cassaro "La Sicilia ha regalato al mondo un’incredibile varietà di prodotti, suscitando ammirazione e stupore nel corso dei secoli. Un’Isola, diventata, anche per questa sua ricchezza produttiva, una terra leggendaria.

Tra i prodotti che hanno reso grande la Sicilia, ce n’è uno in particolare a cui troppo spesso non viene data la giusta importanza: la seta. Ebbene, soprattutto durante l’età Moderna, quest’ultimo prodotto fu un bene attraverso cui maestranze e mercanti isolani poterono accrescere il proprio potere e le proprie ricchezze. E in particolar modo, una città più su tutte, beneficiò dei frutti del commercio serico, cioè Messina. Infatti, nel 1591, la città dello Stretto, pagando una somma di 583.333 scudi, ottenne dal governo spagnolo il privilegio di accogliere per certi periodi di tempo il viceré insieme alla sua corte. Ma soprattutto le fu concesso il monopolio commerciale di tutta la seta prodotta, sia grezza sia lavorata, nel territorio compreso tra Siracusa e Termini. In questo modo, la città divenne snodo importantissimo del commercio internazionale di seta: mediante l’intermediazione degli armatori locali e dei mercanti genovesi e toscani, in seguito, di quelli francesi e inglesi, la seta prodotta in Sicilia approdava a Livorno, Genova, Marsiglia, da dove in gran quantità veniva esportata anche fino a Lione, e Londra. La presenza di mercanti toscani, veneziani, genovesi, fiamminghi, francesi e inglesi, quindi lo sviluppo di una dimensione internazionale, favorì la crescita del tessuto politico ed economico cittadino.Tanti erano i privilegi e le prerogative che la città dello Stretto riuscì ad ottenere che fu definita “una repubblica dentro al regno”. Se Messina diventava la capitale della gelsicoltura, Palermo lo era del grano, però, fu proprio qui che i musulmani introdussero la gelsi-bachicoltura, ma, già nel ‘200, essa fu introdotta nel messinese, un territorio meglio predisposto ad accogliere tale coltura generando, nel tempo, quella crescita che permetterà alla città peloritana, alla fine del Cinquecento, d’imporsi in questo settore. Nelle varie fasi del ciclo produttivo, le donne avevano un ruolo importante in quanto covavano in seno le uova dei bachi per 40 giorni e una volta schiuse, facevano nutrire i vermi con le foglie triturate dei gelsi.

Una fase fondamentale della lavorazione era la “trattura”, nell’ambito della quale, i maestri trattori, ottenevano i fili di seta mediante dei mangani, forniti di grandi ruote, di circa 2 metri di diametro, su cui si faceva arrotolare il filo di seta “tratto” dalle bave dei bozzoli. La seta ottenuta era più grossa, resistente e robusta ma anche meno pregiata rispetto a quella ricavata mediante l’uso di mangani di dimensioni più ridotte. Il prodotto, una volta “tratto” grezzo “a matassa”, era in gran parte destinato ad entrare nei circuiti commerciali internazionali dove, fino a tutto il Seicento, era fortemente richiesto: addirittura, bisogna pensare che alla fine del XVII secolo, a Lione, la più importante città europea per la manifattura serica, oltre un quarto delle sete lavorate erano importate dalla Sicilia. La seta che non veniva esportata era destinata alle botteghe di filatori e tessitori delle uniche tre città isolane, Messina, Palermo e Catania, a poter effettuare le fasi successive del ciclo produttivo. I maestri tessitori, con la loro arte, davano vita ad abiti preziosi, velluti che rivestivano sedie e divani, tessuti utilizzati per i paramenti sacri. Ma la filiera virtuosa legata alla seta, che aveva fatto la fortuna della Sicilia e soprattutto di Messina, era destinata ad entrare in crisi per poi giungere, almeno sull’Isola, al crepuscolo definitivo. In tal senso, le prime avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto furono già riscontrabili nel 1674, quando gli Asburgo decisero di castigare Messina, poichè era insorta, privandola dei privilegi di cui la città aveva goduto per oltre 80 anni (sin dal 1591). La decisione asburgica diede un durissimo colpo a tutte le attività legate alla produzione e al commercio della seta e Messina, perdendo i suoi privilegi, iniziò ad essere abbandonata dai mercanti, stranieri e locali, e dagli artigiani, provocando la perdita di un tesoro di maestranze, conoscenze e reti relazionali.

Lo scoppio della guerra di successione spagnola (1701-1715) e la concorrenza delle sete piemontesi, lombarde e lionesi, concorsero a dare un’altra spallata alla produzione serica siciliana. Nel corso del Settecento ci saranno tentativi per ricostituire un tessuto socio- produttivo quasi irrimediabilmente perduto ma la peste del 1743 e il terribile terremoto del 1783 che colpirono la città dello stretto, diedero, di fatto, il colpo di grazia alla bachicoltura isolana, definitivamente abbandonata dopo gli anni ’50 del XIX secolo, quando si diffuse la pebrina, una malattia del baco da seta. Una vicenda, quella della seta siciliana spesso dimenticata o non ricordata per come meriterebbe, rimanendo soffocata, forse, dall’incredibile ricchezza di prodotti che questa terra offre. Un bene di lusso, la seta, che permise ad una città come Messina, già per sua natura e per collocazione geografica predisposta ad aprirsi ai traffici internazionali, di crescere politicamente ed economicamente, cambiando gli equilibri interni dell’Isola, arrivando a sfidare il primato di Palermo.

Una storia, quella della Sicilia, di Messina e della gelsi-bachicoltura che permetterà, per circa un secolo, alle sete siciliane di giungere nelle piazze mercantili più importanti d’Europa. "

Post n°536 pubblicato il 07 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

Mi date una mano a diffondere questa iniziativa presso i produttori di tipicità locali, (Olio, vino, frutta, formaggi) ed operatori nel settore della ricezione turistico alberghiera ? Di seguito un progetto per valorizzare il nostro territorio. In un momento difficile, come quello che stiamo attraversando è necessario avere dei progetti che possano favorire la ripresa. Alcune aree facendo rete, consorzio ci sono riuscite, come la valle d'Itria o il Salento. Basta crederci e collaborare. Grazie per l'attenzione che mi riserverete. di seguito una informativa agli operatori. " Nell'ambito delle attività che l'Amministrazione Comunale sta portando avanti per la promozione del territorio, con la presente vi comunica che finalmente nasce un progetto turistico per l'area Salento delle Murge, ovvero una parte del territorio esclusa dai flussi importanti di turismo come Martina Franca, Fasano, in definitiva della Valle d’Itria. Questo nuovo progetto prende in esame la promozione del territorio per il versante sud della provincia di Taranto e si estende sino all'alto Salento. Di seguito riportiamo gli obiettivi del nascente progetto Salento delle Murge. “ Il Salento e la Valle d’Itria sono due destinazioni turistiche pugliesi che da anni hanno saputo “brandizzarsi” sul mercato, due nomi che, infatti, l’immaginario collettivo collega immediatamente a una determinata zona e a un’offerta turistica ben caratterizzata. Eppure tra queste due destinazioni turistiche c’è un’importante area geografica che è ancora poco conosciuta dai grandi flussi turistici. Per questo sta nascendo “Salento delle Murge”, un innovativo progetto di marketing turistico creato da una rete di ventiquattro aziende che intende progettare e realizzare un nuovo Marchio d’Area Turistica, caratterizzato da una forte identità di zona. Il territorio di riferimento è quello di una vasta area che, con trentasei comuni delle province di Taranto e Brindisi, comprende la parte più meridionale delle Murge e quella più settentrionale del Salento, in un ampio quadrilatero i cui confini vanno da Taranto a Brindisi, e da Torre San Gennaro sulla costa adriatica, fino a Torre Colimena sulla costa jonica. La rete “Salento delle Murge” è stata costituita sei mesi addietro da ventiquattro aziende delle provincie di Taranto e Brindisi di vari settori che intendono realizzare sul loro territorio una fitta rete di relazioni e collaborazioni al fine di avviare un’innovativa offerta turistica. I partner intendono così creare un network territoriale in cui interagiscano le loro attività, condividendo esperienze e know how acquisiti nei rispettivi settori, per creare una offerta turistica collettiva e, in questa prima fase, promuoverla direttamente mediante il digital marketing. Il progetto della rete “Salento delle Murge”, che ha sede a Grottaglie, è già stato “sposato” dalla Regione Puglia che lo sostiene attraverso il PSR Puglia 2014/2020 (Misura 16 – Sottomisura 16.3.2 “Creazione di nuove forme di cooperazione per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici” Ora la rete “Salento delle Murge” lancia un appello agli altri operatori economici e alle Istituzioni locali del territorio, in particolare alle amministrazioni comunali, chiedendo di aderire al network “ Info: - Facebook @salentodellemurge - mail: salentodellemurge@gmail.com - pec: salentodellemurge@pec.it). - Carmen Valente, rappresentante e manager la rete “Salento delle Murge”, Assessorato Attività Produttive Angelo Quaranta Il Dirigente Suap Dott.ssa M. Palmieri Il Sindaco dr. Cosimo Fabbiano =================================================== Una conclusione con le immagini. San Giorgio Jonico, una ridente cittadina adagiata sul colle Belvedere, è nota per le sue cave tufacee, la città Umbertina di Taranto è stata realizzata con i su tufi, estratti manualmente a colpi di piccone.      Una parte delle nostre cave tufacee, è stata riqualificata ed utilizzata come centro ippico grazie all'impegno dell' Horse Club Terra Jonica.    Nel territorio Sangiorgese vi sono diverse masserie purtroppo abbandonate. Alcune sono state recuperate come Il villaggio San Giovanni        L'area del Salento delle Murge  Masseria Palazzi sulla strada per Grottaglie     Altra struttura importante a pochi chilometri da San Giorgio, un plesso palaziale di un fascino notevle è la tenuta Montefusco.  Altre immagini della Tenuta Montefusco in questo video. E ancora più a sud Masseria Bagnara  La masseria Li Surii  Castello Monaci  una sala del castello Monaci  Splendida la mia terra con i sui popoli, cerniera fa le culture d'Oriente e Occidente. la terra dei Messapi e dei Dauni, la mia Taranto fondata dagli Spartani ma i migliori, i parteni, che fecero della città la perla del mediterraneo, la terra di Archita, cantata da Virgilio e Quinto Ennio. Quando i romani la ccuparano, non la misero a ferro e fuoco, ebbero rispetto, e i dottori della città con le loro famiglie furono costretti ad una prigionia dorata nelle case dei patrizi romani, come docenti per i loro rampolli. E Roma fece un salto verso la civiltà.

Post n°535 pubblicato il 05 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

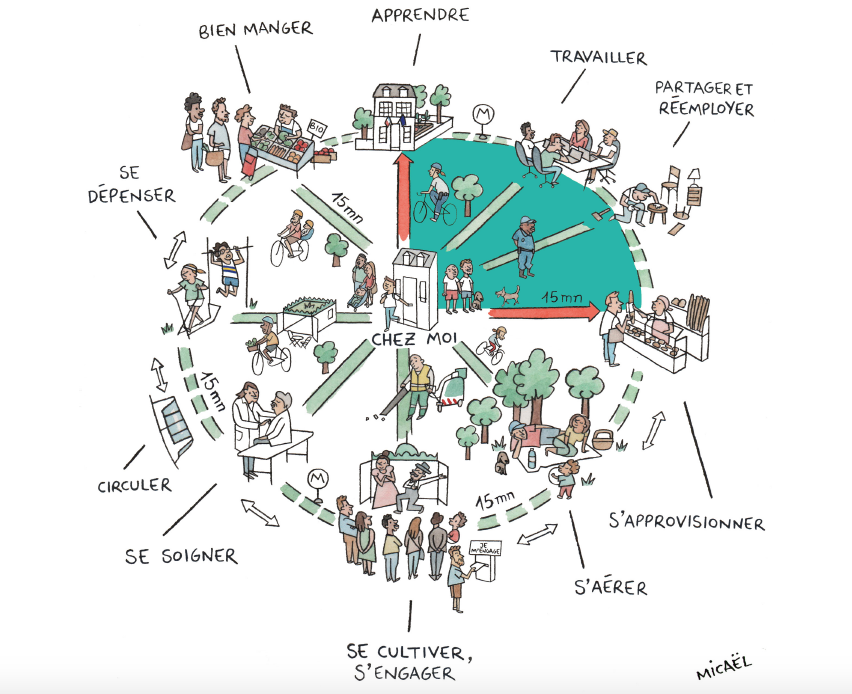

Città dei 15 minuti, un modello urbano sostenibile basato sulla prossimità di Francesco Rasero Il modello di città dei 15minuti propone una pianificazione sostenibile dello spazio urbanobasata sul concetto di prossimità, in modo da ridurre gli spostamenti inautomobile in ambito cittadino, favorendo quelli in bicicletta o a piedi. Il primo a introdurre il concetto di città dei 15 minuti èstato il professore franco-colombiano Carlos Moreno, docente alla Sorbona di Parigi, proponendo una nuova concezione dell’idea di prossimità all’interno delle città, orientata allo sviluppo sostenibile.

Secondo la sua teoria, in contesto urbano, il lavoro, i negozi, l’assistenza sanitaria, ’istruzione, il benessere, la cultura, lo shopping e il divertimento dovrebbero essere idealmente tutti raggiungibili entro quindici minutida casa propria, a piedi o in bicicletta.

La proposta di “Ville du quart d’heure” da parte del sindaco di Parigi

Obiettivo di questo innovativo approccio alla pianificazione è quello di influire positivamente sul ritmo di vita nelle città, ricollegando le persone con il loro territorio ed eliminando gli spostamenti inutili con mezzi inquinanti ed energivori. A cambiare è, innanzitutto, la prospettiva: se finora urbanisti e architetti pensavano a come far raggiungere punti distanti tra loro nel minor tempo possibile, oggi la sfida diventa avvicinare questi punti, in modo da ridurre la necessità di muoversi per soddisfare le esigenze primarie individuali. La città dei 15 minuti nell’epoca(post) pandemica Quello ella 15-minutes City è un modello che, più o meno inconsapevolmente, è già stato almeno in parte sperimentato da molti cittadini durante la pandemia, anche grazie allo smart working e alle regole anti-contagio.

Quello che propone, infatti, è una sorta di ritorno alla vitalità dei quartieri, promuovendo la frequentazione delle vie “sotto casa”, anziché costruire maxi parchi commerciali, cinema multisala e altre grandi strutture commerciali-terziarie ai margini delle città, da raggiungere in automobile o tramite mezzi pubblici spesso affollati.

La proposta di “Ville du quart d’heure” da parte del sindaco di Parigi

Obiettivo di questo innovativo approccio alla pianificazione è quello di influire positivamente sul ritmo di vita nelle città, ricollegando le persone con il loro territorio ed eliminando gli spostamenti inutili con mezzi inquinanti ed energivori. A cambiare è, innanzitutto, la prospettiva: se finora urbanisti e architetti pensavano a come far raggiungere punti distanti tra loro nel minor tempo possibile, oggi la sfida diventa avvicinare questi punti, in modo da ridurre a necessità di muoversi per soddisfare le esigenze primarie individuali. La città dei 15 minuti nell’epoca(post) pandemica Quello della 15-minutes City è un modello che, più o meno inconsapevolmente, è già stato almeno in parte sperimentato da molti cittadini durante la pandemia, anche grazie allo smart working e alle regole anti-contagio.

Con tanti benefici, a partire da una riappropriazione del proprio tempo vitale, grazie alla drastica riduzione delle ore sprecate in lunghi spostamenti, ingorghi e code all’interno delle metropoli. Inoltre, le strade spogliate delle auto non fungerebbero più da percorsi di passaggio, liberando così spazio per nuove aree pubbliche -come parchi, fontane, alberi e orti urbani- che andrebbero a mitigare l’effetto “isola di calore”, rendendo il quartiere un luogo più piacevole da vivere e in cui soffermarsi. Carlos Moreno e la teoria della città dei 15 minuti «È tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana. Ciò significa trasformare lo spazio della città, ancora altamente mono-funzionale con le sue diverse aree specializzate, in una realtà policentrica, basata su quattro componenti principali -vicinanza, diversità, densità e ubiquità- per offrire a breve distanza le sei funzioni sociali urbane essenziali: vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere». Così dichiara il professor Carlos Moreno nel suo manifesto per le città dei 15 minuti. «Dobbiamo essere creativi e immaginare, proporre e costruire un altro ritmo di vita, altri modi di occupare lo spazio urbano per trasformarne l’uso. Preservare la nostra qualità di vita ci impone di costruire altre relazioni tra due componenti essenziali della vita cittadina: il tempo e lo spazio». Diventa quindi fondamentale ottimizzare la gamma dei servizi attraverso la tecnologia digitale e i modelli di collaborazione e condivisione. «Ritornare alla vita urbana locale significa passare dalla mobilità come abbiamo vissuto alla mobilità che abbiamo scelto; si tratta di avvicinare la domanda degli abitanti all’offerta che viene loro proposta», conclude il teorico della nuova rivoluzione urbanistica. Comunità ibride anziché borghi Giordana Ferri ed Enzo Manzini, promotori del recente convegno online “Abitare la prossimità” , sottolineano inoltre la differenza tra la nuova visione delle 15-minutesCities e il concetto di città come somma di borghi. «Si tratta di una connessione facile ma controproducente sul piano pratico e sbagliata su quello teorico -spiegano- Parlare di borghi fa pensare a una città di luoghi ripiegati su se stessi, chiusi agli altri e al mondo; luoghi in cui rischiano di diffondersi idee e pratiche comunitarie regressive».

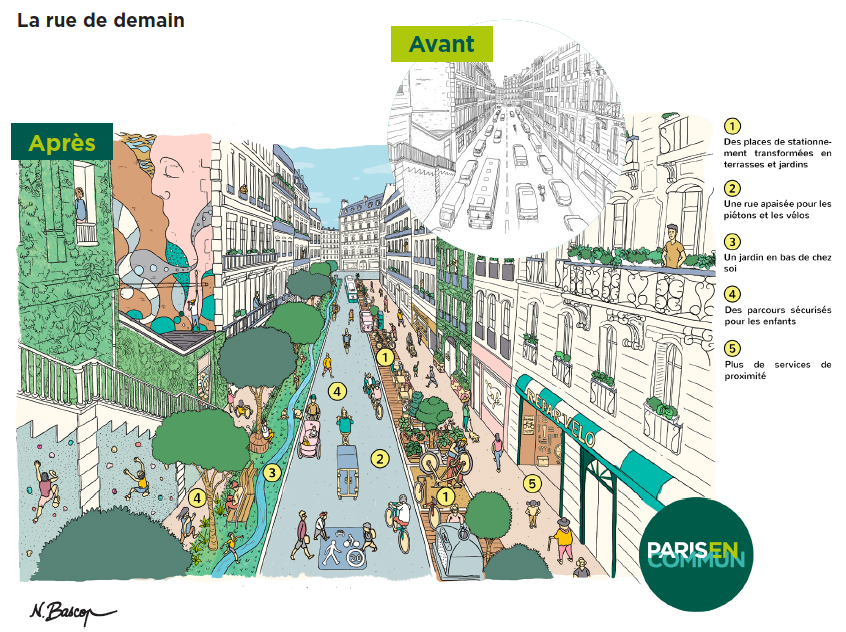

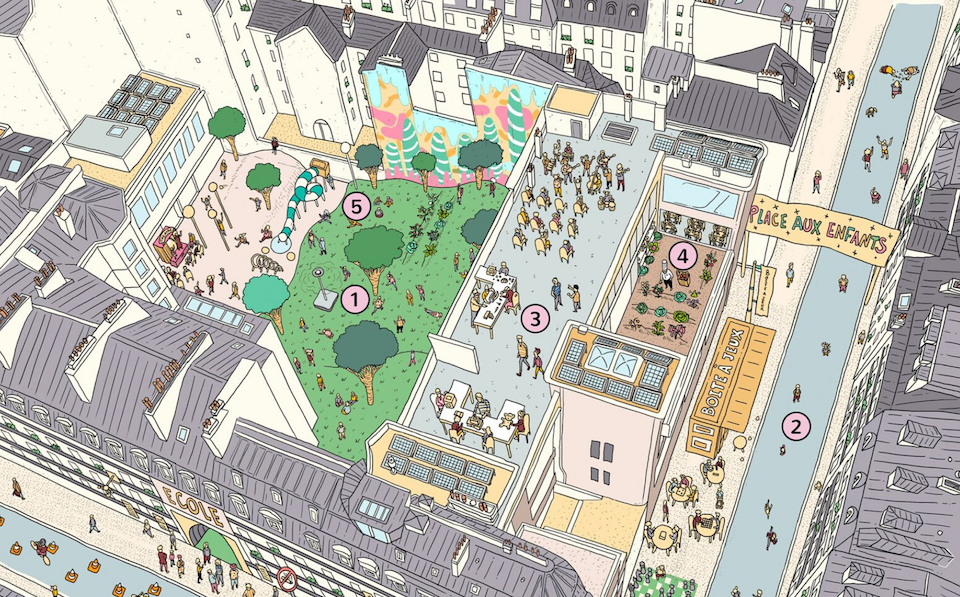

ll prof. Moreno Esempio di applicazionedella città dei 15 minuti (fonte: www.moreno-web.net) PerFerri e Manzini, invece, stanno nascendo inedite forme sociali, rivolte alfuturo. «Comunità ibride, materiali e digitali; ambienti fattidi luoghi a geometria variabile, i cui confini non sono più quelli fisici mache vengono amplificati dalle tecnologie». Lachiave è quello che viene definito “localismo cosmopolita”. «La cittàdei 15 minuti non deve essere solo il luogo delle reti brevi della vitaquotidiana, ma anche quello in cui le reti delle piccole distanze a piedi o inbicicletta si connettono con quelle lunghe, lavorative, culturali o di studioche siano». La Ville du quart d’heure aParigi Leteorie di Moreno riguardo la Ville du quart d’heure (città delquarto d’ora, in francese) sono diventate uno dei cavalli di battaglia nellacampagna elettorale che, in primavera, ha portato alla riconferma del sindacodi Parigi, Anne Hidalgo, sostenuta anche dagliecologisti. Laproposta è stata ben esemplificata da un’infografica elettorale della sua listacivica “Paris en Commun”, che pone al centro l’abitazione di ogniparigino e, nel raggio di un quarto d’ora, tutte le attività essenziali,che compongono gran parte della vita di ciascuno: studiare, lavorare, fare laspesa, stare all’aria aperta, fare attività fisica, andare dal medico, uscire esvagarsi. La tangenziale di Parigi si trasforma in un’opera disostenibilità ambientale Giànei primi mesi del suo nuovo mandato, Hidalgo ha iniziato a trasformare le ideein realtà, sfruttando in positivo anche la crisi legata al Covid: Parigi è oggiuna città sempre più a misura di pedoni e ciclisti, con laprogressiva introduzione di spazi ciclabili in ogni strada della città e interevie, come la centralissima Rue de Rivoli, in cui le biciclette hanno assolutapriorità, diventando così il mezzo di spostamento più efficace, rapido e sicuroin ambito urbano. Iprogetti futuri riguardano la riqualificazione degli Arrondissement cittadini,creando nuovi spazi di aggregazione sociale e culturale, ma anche co-working,ambulatori e aree commerciali di prossimità, utilizzando il marchio “Made inParis” come strumento di marketing. Città dei 15 minuti in Europa e nel mondo InItalia, è stata Milano laprima grande città a far proprio questo modello di sviluppo futuro. Nelcapoluogo lombardo, la vera sfida è quella di dare vita a quartieriresidenziali integrati anche al di fuori dell’area centrale -in cui farconvivere abitazioni, uffici, fabbriche, servizi pubblici e spazi verdi- ancheper ridurre il fenomeno del pendolarismo lavorativo econtribuire al decongestionamento del trasporto pubblico e della viabilitànelle ore di punta. Anche Barcellona,fin dal suo penultimo piano della mobilità urbana (2013), ha sposato unconcetto simile alla “Città del quarto d’ora” teorizzata da Moreno, progettandoi cosiddetti “Superblocks”: isolati prevalentemente pedonali, alcui interno possono accedere solamente pochi veicoli autorizzati, cherappresentano piccole Comunità nella città e che sono unite e interconnesseagli altri blocchi urbani da vie di collegamento esterne.

Post n°534 pubblicato il 03 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

Per vedere uno spettacolo incredibile di ulivi secolari è la così detta “grotta dei millenari”, una cavità alla fine di un percorso di campagna che si affaccia su una spianata da ulivi che si perde a vista d’occhio. Questo luogo si trova all’interno di una proprietà privata. Un modo per visitarla e rivolgendosi all’associazione Millenari di Puglia, che può guidarti in molti altri percorsi tra gli ulivi. Se ami il genere, ricorda che fa già parte dei patrimoni Unesco l’Ulivo Secolare di Borgagne, in provincia di Lecce, l’ulivo più anziano d’Italia (più antico del Colosseo e del Partenone).

Post n°533 pubblicato il 01 Marzo 2021 da AngeloQuaranta

Buongiorno una bella inziativa, questa volta sono gli uomini a scendere in campo nella battaglia contro la violenza.  pper le vie di Biella  Buongiorno. Buongiorno.Dal sole 24 ORE “Hanno attraversato Biella a piedi, scarpe e mascherina rossa, per dire no alla violenza contro le donne. "Uomini in scarpe rosse" è il flashmob organizzato da Paolo Zanone, imprenditore tessile e direttore artistico della compagnia Teatrando di Biella. Tra gli uomini nel pubblico e poi nel corteo il padre di Erika Preti, assurdamente uccisa a 28 anni a coltellate dal fidanzato.”

|

||||||||||||||||||||