Karl Marx e l’autogestione

Yvon Bourdet

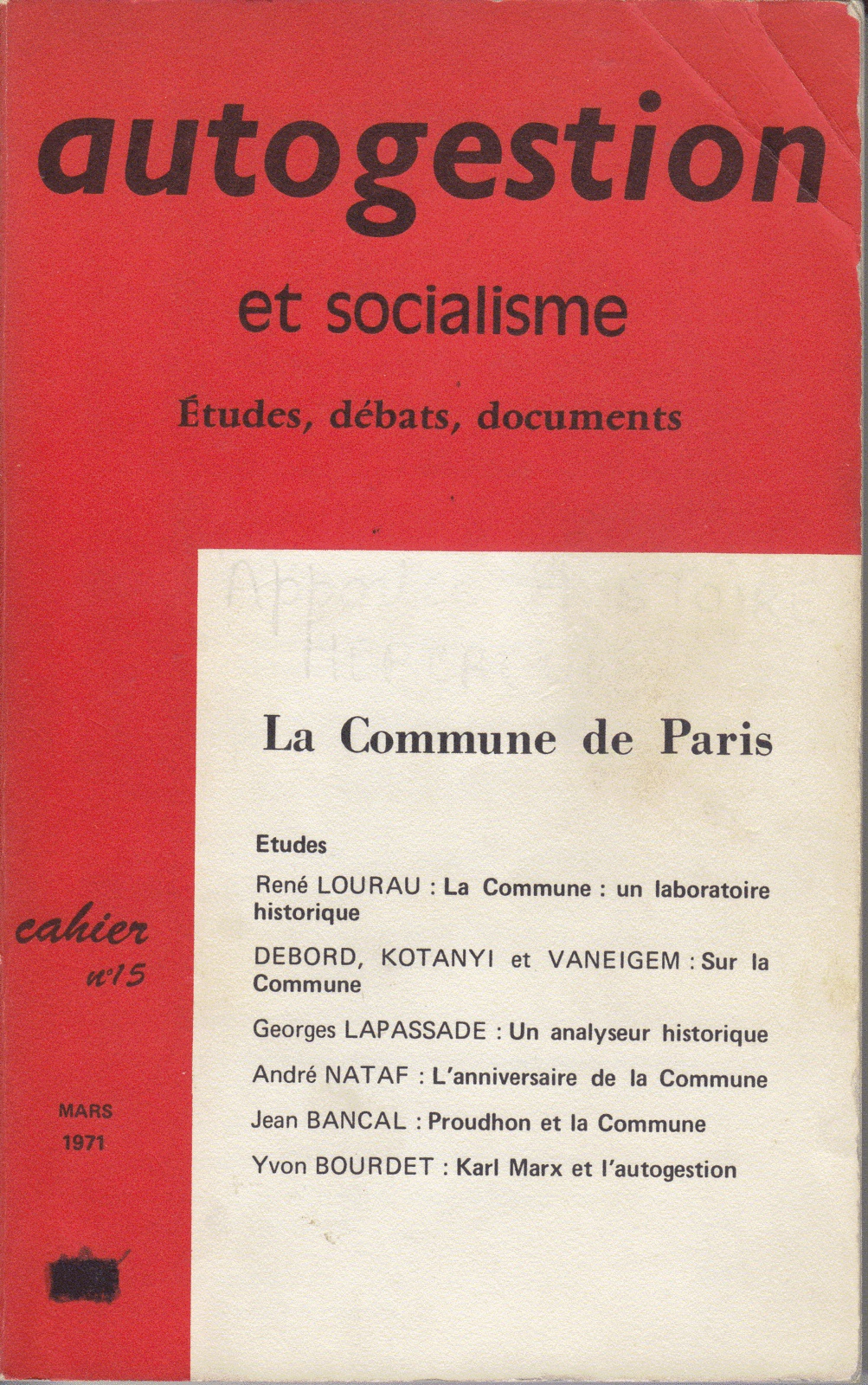

Prima parte di un articolo uscito su “Autogestion et socialisme” (n° 15, marzo 1971), e ripreso come paragrafo in Pour l’autogestion, (Anthropos, 1974).

La parola autogestione è di uso corrente soltanto da una decina di anni e sembrerebbe anacronistico associarla al nome di Marx [1]. Tuttavia – coloro che lo ignorassero – non vadano a immaginare che stiamo per dedicarci a non so quale esercizio di scolastica di accostamento artificiale del genere: “Cosa ne penserebbe oggi Platone della televisione?” – precisiamo subito che se Marx non impiega la parola autogestione si interessa (lo proveremo con numerosi testi) a ciò che la parola designa e che si chiamavano allora “le cooperative di produzione”.

Certo, il fatto che questo termine “autogestione” non sia apparso che recentemente non manca di significato. Esso testimonia, sicuramente da una parte, l’ignoranza del passato e possiamo capire che alcuni anarchici, fourrieristi o proudhoniani, ad esempio, si irritino per il fatto che molti “consiliaristi” o “autogestionari” credono di aver trovato qualcosa di nuovo con una nuova parola. Non resta tuttavia meno, in compenso, che il bisogno di una nuova terminologia segna almeno l’esigenza di una delimitazione con le dottrine esistenti. Anche se, ora, la maggior parte degli anarchici si mostrano interessati all’azione di massa e dei mezzi economici di transizione per molti, a torto o a ragione, il termine anarchismo evoca soprattutto la volontà di distruggere i poteri esistenti piuttosto che l’esigenza di costruire, a livello nazionale o internazionale, un’organizzazione di nuovo tipo. Sul piano politico, la loro azione appare soprattutto negativa e i loro tentativi di realizzazioni positive sembrano limitarsi alla concentrazione libera di piccoli gruppi che cercano di realizzare in modo marginale, “un aumento immediato del godimento”. Non si tratta qui, tuttavia, sempre, della ricerca di una salvezza egoistica; essi credono di essere il fermento o i “detonatori” della rivoluzione universale; ma la loro procedura, fosse anche “esemplare”, resta l’attività di alcuni pionieri.

Il termine autogestione, al contrario, sembra designare un’organizzazione più ampia, più tecnica e che, in tutti i casi, è legata più alla produzione che al godimento. Così, la rivendicazione dell’autogestione sembra più vicina al progetto dei marxisti benché tra di loro si scavi, agli occhi di quasi tutti, un abisso quasi infinito, perché di solito con “autogestione” si intende la concertazione delle autonomie, e con “marxismo” il sin troppo famoso centralismo democratico di Lenin che le sue anomalie, da più di cinquant’anni, non pongono in alcun modo in questione poiché tutti i vizi del sistema sono infaticabilmente spiegati con i pretesi difetti della personalità dei dirigenti. Anche coloro che accettano di dissociare il marxismo dallo stalinismo, dal leninismo o dal trotskysmo non insistono non di meno a ritenere che gli appelli che Marx fa ai “violenti parti della storia” e alla “dittatura del proletariato” sono incomprensibili con i metodi e gli scopi dei sostenitori dell’autogestione.

Per vederci chiaro, è dunque necessario liberare i testi di Marx dallo spesso strato accumulato non tanto dalle glosse dei teorici quanto dalle “ricadute” – per mezzo secolo – della prassi dei partiti comunisti che pretendono di incarnare la teoria di Marx. Quanto ci riproponiamo è dunque, come per altri, una rilettura, ma non per proiettare, tra le righe, ciò che Marx non ha scritto. È al contrario, per dare o ridare a vedere i testi dimenticati, trascurati, respinti o semplicemente mai letti.

I. I mezzi della rivoluzione secondo Marx

L’opera di Marx è una critica della società capitalista e la sua vita una lotta per affrettare l’ora dell’espropriazione degli espropriatori. Tuttavia, per molti il passaggio dalla teoria all’azione politica costituisce un problema. Nel capitolo XXII del libro primo di Il Capitale, si può leggere: “La produzione capitalista genera la sua propria negazione con la fatalità che presiede alle metamorfosi della natura” [2]. Con ciò, d’altronde non faceva che riprendere la conclusione della prima parte di Il manifesto del partito comunista che dava per “inevitabile l’eliminazione della borghesia e il trionfo del proletariato” [3]. Da quel momento il “Che fare?” sembra sprovvisto di senso come è stato spesso notato: “i marxisti che annunciano l’avvento ineluttabile del regime postcapitalista fanno pensare a un partito che lotterebbe per provocare un eclissi di luna” [4]. Allo stesso modo Lenin metteva in bocca ai populisti degli anni 1894-1895 questa riflessione: “Se i marxisti considerano il capitalismo in Russia come un fenomeno inevitabile (…), Si deve far loro aprire un negozio di alcolici…” [5]. Questa “obiezione” non era sfuggita a Marx che l’aveva egli stesso introdotta ad esempio di bufala [6] in una bozza di articolo su Il Capitale che Engels doveva incaricarsi di far pubblicare, sotto un nome fittizio, in un giornale diretto da Karl Mayer: “Quando egli (Marx) dimostra che l’attuale società (…) porta in sé i germi di una nuova forma sociale superiore, non fa che mostrare sul piano sociale lo stesso processo di trasformazione che Darwin ha stabilito nelle scienze della natura (…). L’autore ha, con lo stesso colpo, (…) forse malgrado lui (sottolineato da Marx) suonato la campana a morto di tutto il socialismo professionale…” [7]. La “confutazione” di questa “obiezione” si trovava già nella prefazione di Il Capitale quando Marx spiegava che una società che è giunta “a scoprire la pista della legge naturale che presiede al suo movimento (sottolineato da Marx) (…) non può né superare con un salto né abolire con dei decreti le fasi del suo sviluppo naturale, ma può abbreviare il periodo della gestazione e attenuare i dolori delle loro doglie” [8]. Troviamo qui il celebre tema della violenza concepita come la “levatrice di ogni vecchia società al lavoro” [9], o, come la vulgata della violenza levatrice della storia. Di fatto, precisa Marx, “la forza è un agente economico”. Equivale dunque ad appiattire “il marxismo” ridurlo sia a un’azione politica che ignorasse le fasi dello sviluppo naturale, sia all’economicismo beato del laisser-faire. Certo la forza non può “far girare alla rovescia la ruota della storia” [10], ma i comunisti non dichiarano meno “apertamente che non possono raggiungere i loro obiettivi che distruggendo con la violenza il vecchio ordine sociale” [11]. Ritroviamo così la famosa e controversa questione della “dittatura del proletariato”. Sappiamo che Kautsky, per criticare i bolscevichi, affermò che Marx non aveva mai, per così dire, preconizzato una tale dittatura, che si trattava qui di una battuta, scritta, “di sfuggita” in una lettera [12].

Di fatto, Marx ha parlato diverse volte del ruolo e della necessità di una tale dittatura [13], ma il semplice esame critico e contabilità dei testi non serve a gran cosa se non ci si intende sul senso, in Marx, della parola “dittatura”. In una nota del 20 ottobre 1920, Lenin caratterizza la dittatura come un potere che non riconosce “nessun altro potere, nessuna legge, nessuna norma, da qualunque parte essi provengano (…) il potere illimitato, extralegale, che si appoggia sulla forza, nel senso più stretto della parola, è questa la dittatura” [14].

Ed è una bella dittatura che deve esercitare il proletariato, che esso sia minoritario o maggioritario nella nazione. Max Adler, al contrario distingue accuratamente tra “dittatura maggioritaria” e “dittatura minoritaria” [15]: quando una minoranza opprime una maggioranza, si è in presenza del dispotismo che Marx ha sempre combattuto, in tutte le sue forme; se Marx preconizza la dittatura del proletariato è perché essa non può essere altra cosa che la forza della maggioranza: “Tutti i movimenti del passato sono stati opera delle minoranze o sono andati a vantaggio delle minoranze. Il movimento proletario è il movimento autonomo dell’immensa maggioranza nell’interesse dell’immensa maggioranza” [16]. Per Marx, la rivoluzione proletaria sarà l’ultima possibile; infatti, quando il proletariato, classe universale, avrà preso il potere, non vi saranno presto più nessuna classe e di conseguenza nessuna lotta tra di esse: “La vecchia società borghese, con le sue classi e i suoi conflitti, lascia il posto a un’associazione in cui la libera espressione di ognuno è la condizione della libera espressione di tutti” [17]. Facciamo notare di sfuggita che Marx dà così la definizione esatta di una società autogestita. In quanto alle vie e mezzi per il passaggio a questo dominio immensamente maggioritario del proletariato, essi saranno vari a secondo delle circostanze; la violenza, come abbiamo visto, sarà spesso necessaria ma non sempre; nel suo discorso dell’8 settembre 1872 agli operai di Amsterdam, Marx dichiarò che “l’America e l’Inghilterra (potevano) giungere al socialismo attraverso mezzi pacifici” [18]. Nella prefazione all’edizione inglese di Il capitale, nel 1886, Engels assicura che non fu questa una dichiarazione di circostanza, e che Marx aveva espresso il suo vero pensiero. D’altronde, Engels scrisse egli stesso, un po’ più tardi nel 1991, che “si può concepire che la vecchia società potrà evolvere pacificamente verso la nuova nei paesi in cui la rappresentazione popolare concentra in essa tutti i poteri” e anche più esplicitamente, che “la repubblica democratica (…) è la forma specifica della dittatura del proletariato” [19]). Precisando il suo pensiero, nella Introduzione, scritta nel 1895, a Le lotte di classe in Francia, Engels affermava che l’uso illegale della forza armata non era più un buon mezzo per il proletariato di impadronirsi del potere e che anche “la borghesia e il governo” erano un po’ giunti “ad aver più paura dell’azione legale che dell’azione illegale del partito operaio” [20].

Dicendo ciò, Engels aveva indubbiamente dato troppa importanza alla celebre dichiarazione di Odilon Barrot: “La legalità ci uccide!” e all’esperimento della Comune di Parigi che era terminata con una catastrofica carneficina del proletariato. Il suo punto di vista fu in seguito generalmente abbastanza contestato dai marxisti [21].

Sia quel che sia, resta dalla lettura di tutti questi testi che Marx e Engels non hanno sempre avuto la stessa teoria per quel che riguarda i mezzi di passaggio al socialismo e meglio ancora che essi avevano sostenuto esplicitamente che ci si doveva adattare alle circostanze.

Ciò non vuol dir affatto che basta secondo loro aspettare, come abbiamo già detto e come la polemica di Marx contro Bakunin l’ha dimostrato. Non si tratta qui di trattare a fondo la comparazione tra marxismo e anarchismo [22], ma soltanto nella prospettiva della presente messa a punto. Ciò che ci interessa, infatti, è di precisare come Marx concepisce la società, una volta spezzata l’oppressione capitalista, e con quali mezzi si può accelerare questa liberazione. Ora, le note scritte nel 1874 da Marx, in margine al libro di Bakunin Stato e Anarchia, sono, a questo riguardo, molto chiarificatrici [23]. A partire da queste note, si può restituire il seguente dialogo (senza cambiare una parola, naturalmente, al testo dell’uno e dell’altro):

Bakunin. – “I Tedeschi sono circa 40 milioni. Tutti i 40 milioni, ad esempio, saranno membri del governo?”.

Marx. – “Certainly! Perché la cosa inizia con il self-governement della comune”.

Bakunin. – “Allora, non vi sarà nessun governo, nessun Stato, ma, se vi è uno Stato, vi saranno dei governi e degli schiavi (…). Questo dilemma nella teoria marxista si risolve facilmente. Con governo del popolo essi (i marxisti – no! interrompe Marx, è Bakunin che lo pretende) intendono il governo del popolo con l’aiuto di un piccolo numero di dirigenti eletti dal popolo”.

Marx. – “Asino! Si tratta di sproloquio democratico, di chiacchiera politica! L’elezione è una forma politica (…) che dipende (…) dai rapporti economici tra gli elettori; non appena le funzioni hanno cessato di essere politiche: 1. – non esiste più funzione governativa; 2 – la ripartizione delle funzioni generali è diventata una cosa di mestiere e non conferisce nessun potere; 3 – l’elezione non ha nulla del carattere politico attuale.”.

Bakunin. – “Il suffragio universale di tutto il popolo. …”.

Marx. – “Tutto il popolo nel senso attuale della parola è una pura chimera”.

Bakunin. – “La nozione di «rappresentanti del popolo» costituisce «una menzogna sotto la quale si nasconde il dispotismo della minoranza governate (sottolineato da Bakunin) tanto più pericolosa quanto più appare come l’espressione della sedicente volontà del popolo»”.

Marx. – “Sotto la proprietà collettiva, la sedicente volontà del popolo fa posto alla volontà reale del cooperativo”.

Come si vede, da questo dialogo, che trattandosi dei fini ultimi, Bakunin fa una cattiva polemica a Marx; quest’ultimo ammette molto bene che l’organizzazione sociale attraverso tecniche di autogestione (cooperative) rileva di un mestiere ma non conferisce alcun potere. Si deve tuttavia riconoscere a Bakunin una visione profetica, perché malgrado le negazioni di Marx, i marxisti-leninisti hanno, – attraverso il centralismo democratico – realizzato esattamente le funeste predizioni di Bakunin: “dispotismo di una minoranza tanto più pericolosa quanto più appare come l’espressione della sedicente volontà del popolo”.

D’altra parte, Marx resta indirettamente la causa della deformazione bolscevica attraverso la sua teoria della fase di transizione. Se, infatti, ciò a cui si deve mirare è l’autogoverno della società nel suo insieme e se con questo fatto, come scrive Marx nella stessa nota su Bakunin: “lo Stato popolare di Liebknecht (…) è un’inezia”, rimane il fatto che il proletariato secondo Marx, “durante il periodo della lotta per il rovesciamento della vecchia società, agisce ancora sulla base di questa vecchia società e, di conseguenza (…) durante questo periodo di lotta, impiega per la sua liberazione dei mezzi che spariranno dopo questa liberazione”. Sono questi mezzi – imposti dalla società di classe e che si pretendono provvisori – che Bakunin rifiuta prudentemente, perché con il pretesto di liberare il proletariato dal dominio borghese, si istituisce un nuovo dominio politico, in senso peggiore del precedente. Allora che fare? Secondo Marx, ecco la risposta di Bakunin: “Da qui, il signor Bakunin conclude che deve piuttosto non fare assolutamente nulla…, che deve aspettare il giorno della liquidazione universale (sottolineato da Marx), il giudizio universale”.

Come si vede, da questo dialogo, che trattandosi dei fini ultimi, Bakunin fa una cattiva polemica a Marx; quest’ultimo ammette molto bene che l’organizzazione sociale attraverso tecniche di autogestione (cooperative) rileva di un mestiere ma non conferisce alcun potere. Si deve tuttavia riconoscere a Bakunin una visione profetica, perché malgrado le negazioni di Marx, i marxisti-leninisti hanno, – attraverso il centralismo democratico –realizzato esattamente le funeste predizioni di Bakunin: “dispotismo di una minoranza tanto più pericolosa quanto più appare come l’espressione della sedicente volontà del popolo”.

Va da sé che Bakunin, a sua volta, griderebbe allo scandalo davanti a questa deduzione di Marx [24].

Sono queste le leggi della polemica. Ciò che ci interessa soltanto qui, è la contraddizione evidenziata da Bakunin tra lo scopo ultimo di Marx (società omogenea senza classi) e i mezzi spuri che egli crede indispensabili utilizzare per distruggere la macchina oppressiva della borghesia. Le colombe non possono né convincere né vincere gli avvoltoi con la violenza degli avvoltoi. Colui che conserva le mani pulite non ha mani. Marx si pone così all’opposto dell’assioma evangelico: i mansueti erediteranno la terra che è stato ripreso dagli attuali sostenitori della non-violenza, coloro che non hanno che fiori (amore e pace) come armi o che, radunati intorno al Pentagono, speravano farlo espellere dalla terra con i loro pensieri associati nella fede che solleva le montagne. Sono questi, si dirà, dei sognatori gentili, ma resta il fatto che Marx non era nemmeno lui, soddisfatto dall’obbligo politico di lottare contro i borghesi con delle armi simili alle loro. È per questo, d’altronde, che egli non raccomandava esattamente una tale imitazione. Non voleva che il suo “partito” fosse un partito come gli altri, né la sua azione un insieme di piccole astuzie architettate nel segreto degli apparati “direttivi”. I lavoratori dovevano, secondo Marx, autogestire le loro lotte.

È un tema costante che riaffiora, ad intervalli, nei suoi scritti e nei suoi atti. Si giudichi attraverso questi brevi richiami: nel 1848, “il movimento proletario è il movimento autonomo dell’immensa maggioranza” [25]; nel 1864, “l’emancipazione della classe operaia deve essere opera degli stessi lavoratori” [26]; nel 1866 “l’opera dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori è di generalizzare e di unificare i movimenti spontanei della classe operaia, ma non di prescrivere loro o imporre loro un sistema dottrinario qualunque” [27]; nel 1868 “l’Associazione Internazionale dei Lavoratori (…) non è figlia né di una setta né di una teoria. Essa è il prodotto spontaneo della classe proletaria [28]; nel 1871, dopo la Comune, “sarebbe disconoscere del tutto la natura dell’Internazionale parlare di istruzioni segrete provenienti da Londra (…) di qualche centro pontificale di dominio e d’intrigo (…). Di fatto, l’Internazionale non è affatto il governo della classe operaia, è un legame, non è un potere” [29]. Il 17 settembre 1879: “Abbiamo formulato, durante la creazione dell’Internazionale, la massima della nostra lotta: l’emancipazione della classe operaia sarà opera della classe operaia stessa. Non possiamo, di conseguenza, far rotta comune con della gente che dichiarano apertamente che gli operai sono troppo incolti per liberarsi da sé, e che devono essere liberati dall’alto, e cioè da grandi e piccolo borghesi filantropi” [30].

Marx non ha mai voluto essere alla testa di un partito settario che non rappresentasse che una parte della classe operaia; sin dal 1848, precisava: “I comunisti non formano un partito distinto di fronte agli altri partiti operai. Non hanno interessi distinti da quelli del proletariato nel suo insieme” [31]. In una lettera a Freiligraph, Marx aggiunge: “con il termine partito, intendo partito nel grande senso storico”, e cioè la causa dell’insieme del proletariato. Non si tratta di pavoneggiarsi sui podi o durante i convegni, ma di comprendere, di far comprendere, e, con questo, sollecitare il movimento storico della società di classe verso il suo superamento. I pettegolezzi e i piccoli intrighi della vita politica dei partiti sono sempre risultati sgradita Marx; come scriveva a Engels, l’11 febbraio 1851, era irritato di essere portato ad avallare indirettamente delle prese di posizione, a sentirsi legato da delle dichiarazioni ‘di somari’ e a subirne il ridicolo. Due giorni più tardi, il 13 febbraio 1851, Engels risponde: “Abbiamo l’occasione di mostrare che non abbiamo bisogno né di popolarità né del ‘sostegno’ di qualunque partito (…). Come potrebbero delle persone come noi, che fuggono come la peste dalle situazioni ufficiali, essere di un partito? Cosa importa a noi di un partito, noi che sputiamo sulla popolarità?”. Non si vuole spesso vedere, in queste lettere, che il segno di un’irritazione passeggera. La prova si dice, che non si tratta che di accessi di cattivo umore, è che Marx ha aderito in seguito, nel 1864, all’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Ecco appunto ciò che ne pensava Marx, in una lettera a Engels, del 26 dicembre 1865: “In quanto all’Associazione Internazionale, essa mi pesa come un incubo e sarei contento di potermene sbarazzare”. Marx non assiste al congresso di Bruxelles del 1868, pensando di essere più utile alla classe operaia continuando la sua opera teorica. Applicava così la consegna data da Engels, diciasette anni prima: “l’essenziale è di farci stampare” [32]. Non verrà in mente a nessuno che, così dicendo, Marx o Engels miravano a una gloria letteraria qualunque. Ma il movimento autonomo dell’emancipazione proletaria è, allo stesso tempo, una presa di coscienza e quest’ultima diventa presto un fattore complementare del movimento di emancipazione. Certo, “l’arma della critica non potrebbe sostituire la critica delle armi, la forza materiale deve essere rovesciata dalla forza materiale. Ma la teoria si trasforma, anch’essa, in forza materiale non appena afferra le masse” [33]. È dunque sui luoghi di lavoro stessi che gli operai devono capire concretamente le modalità di sfruttamento della loro forza lavoro da parte della classe dominante. Il ruolo del teorico è di rendere visibile quest’invisibile quotidiano così come Galilei ha spiegato il movimento apparente del sole, scardinando per sempre al contempo la mitologia religiosa precedente. Chi non capisce, da allora, che per Marx, militare non è giocare allo stratega negli stati maggiori del comitato federale o del comitato centrale, con la pretesa di comandare, dall’esterno, la manovra. Sono i lavoratori i soli capaci non soltanto di organizzare, autogestire le loro lotte, ma anche d’instaurare, all’interno stesso della vecchia società, le nuove strutture di una cooperazione egualitaria e fraterna che non ha nulla a che fare con capi e dirigenti. Nel suo Speech on the Anniversary of the People’s Paper, il 19 aprile 1856, Marx metteva in risalto che le rivoluzioni risultano dia da cause economiche e scoperte scientifiche e tecniche che dall’azione dei cosiddetti “agitatori”; diceva, infatti: “Vapore, elettricità e macchine tessili avevano un carattere altrettanto pericoloso quanto gli stessi cittadini Barbès, Raspail e Blanqui” [34].

Quindici anni più tardi, a Kugelmann che contestava, in una lettera del 15 aprile 1871, l’opportunitàdell’insurrezione della Comune perché la sconfittapriverebbe “di nuovo gli operai dei loro capi”, Marx rispose, il 17 dello stesso mese: “La smobilitazione della classe operaia sarebbe stata una sciagura ben più grande della perdita di un qualunque numero di ‘capi’”. (le virgolette sulla parola capo sono di Marx). Così non si può insistere ulteriormente sul fatto che Marx non lo faccia sulle capacità di auto-emancipazione della classe operaia che può, non soltanto autogestire la sua lotta, ma autogestire la produzione, il che è inoltre il mezzo più radicale di sopprimere l’alienazione e lo sfruttamento. Così, in questa dialettica, la realizzazione dello scopo finale non si separa dalla creazione di mezzi specifici per raggiungerlo. L’autogestione delle lotte è una condizione dell’autogestione della produzione e viceversa. Certo questa conquista dell’autonomia attiva non può essere che progressiva e spuria come Marx spiegava a Bakunin, ma il compito del rivoluzionario è di chiarire quest’impresa, di “aderire” e di “aderirvi”. Non appena l’organizzazione ha pretesa liberatrice diventa una specie di istituzione esterna, che funziona in quanto strumento di lotta per gli operai invece di essere una bozza di nuova organizzazione della produzione stessa, Marx se ne disinteressa e soffre di farne parte. Non vi è nemmeno da distinguere tra autogestione delle lotte e autogestione della produzione perché queste due forme di emancipazione si condizionano reciprocamente.

Ma si obietterà, forse, che queste non sono che deduzioni a partire dal “montaggio abile” di alcuni testi. Si deve dunque vedere, più precisamente ciò che Marx dice egli stesso dal fondo del dibattito poiché egli lo ha affrontatoin un gran numero di testi che le interpretazioni dei diversi apparati dei partiti politici marxisti hanno lasciato nell’ombra.

NOTE

[1] Tuttavia, Pero Damjanovic ha già pubblicato sulla rivista Praxis (1962, 1, pp. 39-54) un articolo intitolato: “Le concezioni di Marx sull’autogestione sociale”. L’autore sostiene che “l’autogestione è immanente alla classe operaia

l’autogestion est immanente à la classe ouvrière et à son mouvement de libération ». Il se réfère à Marx qui lui semble – depuis ses écrits de jeunesse où il dénonce l’individu abstrait laminé par l’État – avoir toujours pensé que seules les associations autonomes des producteurs pourront réaliser la vraie liberté. Malheureusement, dans son article, Pero Damjanovic reste allusif et ne donne pas les références précises des textes sur lesquels il s’appuie. Il nous paraît également avoir laissé de côté des aspects importants.

(2) Ed. Sociales, livre I, tome III, p. 205. Voir aussi 1. 1, p. 19.

(3) Bibliothèque de la Pléiade, Économie, I, p. 173.

(4) Boukharine, L’Économie mondiale et l’impérialisme, p. 131. Il va sans dire que Boukharine présente cet « argument » comme un « sophisme ».

(5) L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, œuvres complètes, t. XXII, p. 291.

(6) « Pour ce qui est du « canard » souabe, ce serait un coup amusant que de duper l’ami de Vogt, ce Mayer souabe » (lettre de Marx à Engels du 7 décembre 1867).

(7) Ibid.

(8) Pléiade, t. I, p. 550.

(9) Ibid., (chap. XXXI) p. 1213.

(10) Manifeste communiste. Pléiade, p. 171. (…) 204-205. De ce fait les forces, dites réactionnaires, ne peuvent jouer qu’un rôle de frein.

(11) Dernier paragraphe du Manifeste communiste. Voir également la lettre d’Engels à Marx du 23 octobre 1846.

(12) Karl Kautsky, Die Diktatur des des Proletariats, Vienne, 1918, p. 20. La « lettre » dont parle Kautsky désigne les « Gloses marginales au programme du Parti ouvrier allemand », dit Programme de Gotha, envoyées à W. Bracke le 5 mai 1875.

(13) H. Draper a rassemblé onze textes – et même quatorze si on compte à part les variantes – qui se rapportent à cette question (« Marx and the Dictatorship of the Proletariat », in Cahiers de l’ISEA (Etudes de marxologie), série S (6) sept. 1962, pp. 5-73).

(14) Contribution à l’histoire de la question de la dictature, œuvres complètes, Moscou, 1961, t. 31, p. 363.

(15) Max Adler, Démocratie politique et démocratie sociale, Paris, Ed. Anthropos, 1970, p. 140.

(16) Manifeste communiste, Pléiade, p. 172.

(17) Manifeste communiste, Pléiade, p. 183.

(18) Lénine fait allusion à ce texte dans sa polémique contre Kautsky et il essaye de l’expliquer par l’absence « du militarisme et de la bureaucratie », dans les années 70, en Angleterre et en Amérique (…)

(20) Ed. sociales, p. 17.

(21) Voir Rosa Luxemburg dans Le programme de la ligue Spartacus ; Kautsky, dans Le chemin du pouvoir éd. Anthropos, 1969, p. 162 ; Otto Bauer divers textes, in : Otto Bauer et la Révolution Paris.

(22) Pour un aperçu d’ensemble voir notre livre : Communisme et marxisme, chapitre 3.

(23) Konspekt von Bakunin Buch, « Staatlichkeit und Anarchie», in Marx . Engels Werke, Dietz, Berlin, t. 18, p.634 et sq., partiellement traduit par Rubel dans Pages de Karl Marx… Paris, Payot, 1970, t. 2.

[24] Zola mette in bocca a Souvarine una delle possibili “risposte” degli anarchici, “Il vostro Karl Marx vuole ancora lasciar agire le forze naturali. Niente politica, niente cospirazione, non è così? [Tutto alla luce del giorno, e unicamente attraverso l’aumento dei salari… Lasciatemi in pace con la vostra evoluzione! Incendiate i quattro angoli delle città…”, Emile Zola, Germinal.

(25) Manifeste communiste, Pléiade, p. 172.

(26) Statuts de l’AIT, ibid., p. 469.

(27) Résolutions du premier congrès de l’AIT, Pléiade, tome 1, p. 1469.

(28) Cité par M. Rubel, Etudes de marxologie, août 1964, p. 4.

(29) Ibid., p. 4.

[30] Lettera circolare indirizzata da Marx e Engels ai dirigenti della socialdemocrazia tedesca (citata da Rubel, in Cahiers de l’ISEA., nov. 1970, p. 2013.)

[31] Le Manifeste communiste, La Pléiade, p. 174

[32] Lettera del 13 febbraio 1851, Costes, Parigi, t. 2, p. 48.

[33] Introduzione a Per la critica della filosofia hegeliana del diritto.

[34] Traduzione di Rubel in “La Nef”, n.43, giugno 1948, p. 67.

(30) Lettre circulaire adressée par Marx et Engels aux chefs de la social-démocratie allemande (citée par M. Rubel, in Cahiers de l’ISEA (Etudes de marxologie), nov. 1970, p. 2013.)

(31) Le Manifeste communiste, La Pléiade, p. 174. Sur la conception marxienne du parti, voir Maximilien Rubel, « Remarques sur le concept du parti prolétarien chez Marx », 1961.

(32) Lettre du 13 février 1851, Costes, Paris, t. 2, p. 48.

(33) Introduction à la critique de la philosophie hégélienne du droit, 1844.

(34) Traduction Rubel in La Nef, N. 43, juin 1948, p. 67.