Fonte Testi: Cronologia.Leonardo.it

Storia. Anni 1886-1887. Parte seconda.

ACCORDO ITALO-SPAGNOLO - DISCUSSIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER L'ESERCIZIO 1887-88 - DISCORSO DI FERDINANDO MARTINI - MONUMENTO AI CADUTI DI DOGALI - TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE FRA LA CHIESA E LO STATO - MORTE DI DEPRETIS

Il trattato ITALO-SPAGNOLO

A tutti questi trattati che garantivano lo "status quo" nei Balcani e impedivano alla Francia di espandersi nel Mediterraneo veniva, il 4 maggio del 1887, ad aggiungersi un accordo italo-spagnolo, che fu poi rinnovato nel 1892 e nel 1895 e al quale aderirono gli imperi centrali. I suoi tre articoli dicevano:

1° - La Spagna non si presterà verso la Francia, per ciò che concerne, tra gli altri, i territori nord-africani ad alcun trattato od accomodamento politico che fosse direttamente o indirettamente rivolto contro l'Italia, la Germania e l'Austria, o contro l'una o l'altra di queste potenze.

2° - Astensione di ogni attacco non provocato, come pure da ogni provocazione;

3° - In vista degli interessi impegnati nel Mediterraneo e allo scopo principale di mantenervi lo "status quo" attuale, la Spagna, e l'Italia si terranno in comunicazione a questo soggetto, comunicandosi ogni informazione atta a chiarire le loro reciproche disposizioni, come pure quelle delle altre potenze.

DISCUSSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER L'ESERCIZIO 1887-88

DISCORSO DI FERDINANDO MARTIN

MONUMENTO AI CADUTI DI DOGALI

Il 18 aprile del 1887 DEPRETIS annunziava alla Camera la costituzione del nuovo ministero (che abbiamo gia accennato sopra) e nel discorso d'apertura, affermava di confidare che il Parlamento avrebbe consentito ai sacrifici che gli sarebbero stati chiesti e assicurava che il Governo non si sarebbe lasciato trascinare da impeti improvvisi ad un impresa che non fosse preparata, meditata e fatta a tempo opportuno; sosteneva inoltre che i sacrifici imposti dalle condizioni generali d'Europa e dalla necessità di proteggere i possedimenti africani e di ristabilire il prestigio delle armi non dovevano interrompere l'opera del progresso civile e i lavori del Parlamento.

Accennando agli ultimi combattimenti, riferiva: "Del valore dei nostri soldati abbiamo avuto una splendida prova nella gloriosa ecatombe di Dogali, che l'Italia non può lasciare invendicata senza offesa della dignità nazionale".

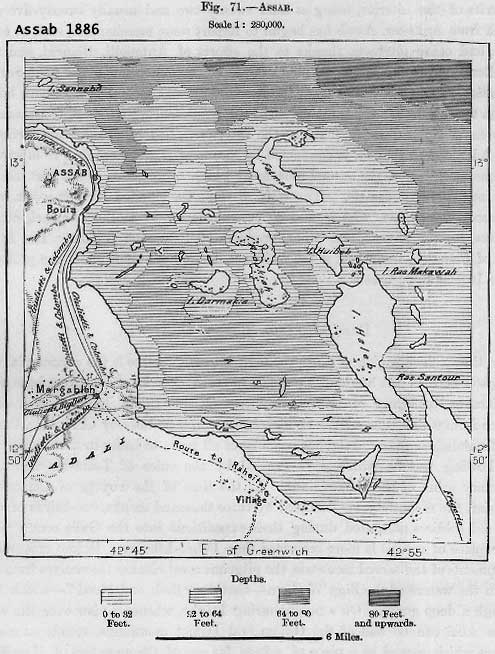

Nella stessa seduta il ministro dei Lavori Pubblici presentò il disegnò di legge sulla convenzione con la Navigazione Generale Italiana per un servizio postale commerciale fra Suez e Aden, la cui relazione fu presentata dall'on. SOLIMBERGO il 1° luglio.

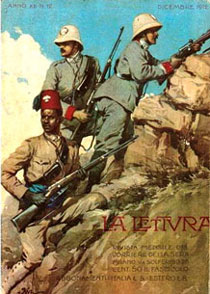

Il 30 maggio 1887 cominciò alla Camera la discussione dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio 1887-1888, che proseguì il 31 maggio, il 2 e il 3 giugno. Presero la parola nella prima tornata BONGHI e BERTOLI-VIALE; nella seduta successiva BONFADINI, DE RENZIS, DEPRETIS, BACCARINI, TOSCANELLI, MARTINI e RICOTTI, che si difese dalle accuse direttegli quand'era ministro, dimostrò che non poteva essere ascritto a lui il disastro di Dogali e informò i colleghi che il generale Genè era stato richiamato per avere consegnato a Ras Alula un grosso carico di fucili a lui diretti e sequestrati dalle autorità italiane e alcuni Assaortini rifugiatisi in Massaua.

Il discorso più importante della seduta del 2 giugno fu quello di FERDINANDO MARTINI e fece notare che "...ancora il Parlamento non sapeva perché si era andati ad occupare Massaua, poiché il Ministro degli Esteri era "una specie di negromante muto, posto a custodia delle ampolle magiche contenenti il segreto della vita e della morte"; considerò un errore quell'occupazione e un errore più grave il persistervi; disse che "...per fare una spedizione in Abissinia sarebbero occorse centinaia di milioni e non meno di 50 mila uomini e per occupare soltanto Cheren dovevano impiegarsi almeno 20 mila uomini e fare immensi sacrifici" E affermò infine la necessità dell'Italia di ritirarsi da Massaua, e polemizzò:

"Che cosa, infatti, ci siamo andati a fare? Ad assecondare i desideri che gli Abissini potessero mostrare verso la civiltà?

Ma il desiderio costante dell'Abissinia non era che uno solo, quello di avere uno sbocco sul mare; e non si sarebbe mai conquistata l'Abissinia alla civiltà se non lasciandole quello sbocco che la congiungesse finalmente al continente europeo; cioè lo sbocco che noi siamo andati a contenderle. La verità era che si voleva partecipare alla politica coloniale; ma bisognava avere chiari propositi e sapere che benefici se ne potevano ricavare. Se si speravano relazioni commerciali occorreva il consenso del Negus e qualora si fosse avuto il campo del Commercio, questo sarebbe stato limitatissimo. Ad ogni modo - proseguì il Martini - il rimanere a Massaua, senza andare né avanti né indietro è per me il partito peggiore. Intendo il sogno di un impero etiopico sotto il protettorato dell'Italia, non intendo il partito di rimanere a Massaua, sia che io lo consideri sotto un aspetto morale, sia che lo consideri sotto l'aspetto commerciale e politico. Il rimanere a Massaua non è la politica né di un popolo audace, né di un popolo saggio; e non dite che è di un popolo abile, perché alla lunga, in politica, dove non c'è saggezza, non vi è neppure abilità".

BONGHI dichiarò invece fantastica un'impresa contro l'Abissinia e fece notare che il Negus non era né un uomo volgare né di pugno poco forte; ma disse anche che, "dopo Dogali, non era più consigliabile abbandonare Massaua ed era necessario rioccupare Uaà e Saati".

Parlarono pure Toscanelli, che accusò responsabile dei disastri africani il generale GENÈ e il ministro della guerra, sconsigliò la rioccupazione di Uaà e di Saati e sostenne che il partito migliore era quello di piazzare a Massaua una colonia commerciale; DE RENZIS, deplorò le esagerazioni di chi accennava alle difficoltà di un'azione in Abissinia; affermò che l'Italia doveva perseverare come la Francia in Algeria e sostenne che non bisognava indietreggiare qualunque dovesse essere il sacrificio di danaro o di sangue; BRANCA, riconobbe l'importanza politica del possesso di Massaua,

ma disse che "non si doveva andare oltre e parlare di grandi spedizioni e di vendette".

Nella tornata del 3 giugno parlarono: SOLIMBERGO, il quale fu d'avviso che si dovesse trarre profitto dall'occupazione di Massaua con prudenza, sagacia e perseveranza, e dare prova di serietà non sgomentandosi del primo sangue sparso e non sfuggendo i pericoli; DI RUDINÌ che pregò il Governo di esporre i suoi intendimenti e il ministro della guerra che aveva escluse le responsabilità ministeriale nel fatto di Dogali; parlarono ancora gli on. CAVALLOTTI, ELIA E SPROVIERI ed infine il ministro dell'Interno, CRISPI, il quale dichiarò che "...scopo del Governo non era di conquistar l'Abissinia, ma che non intendeva rimanere in un'inazione che sarebbe stata pericolosa al nostro nome ed al nostro onore. Quale fosse stata questa azione da compiersi la Camera non poteva chiedere né al Governo dire. E aggiunse:

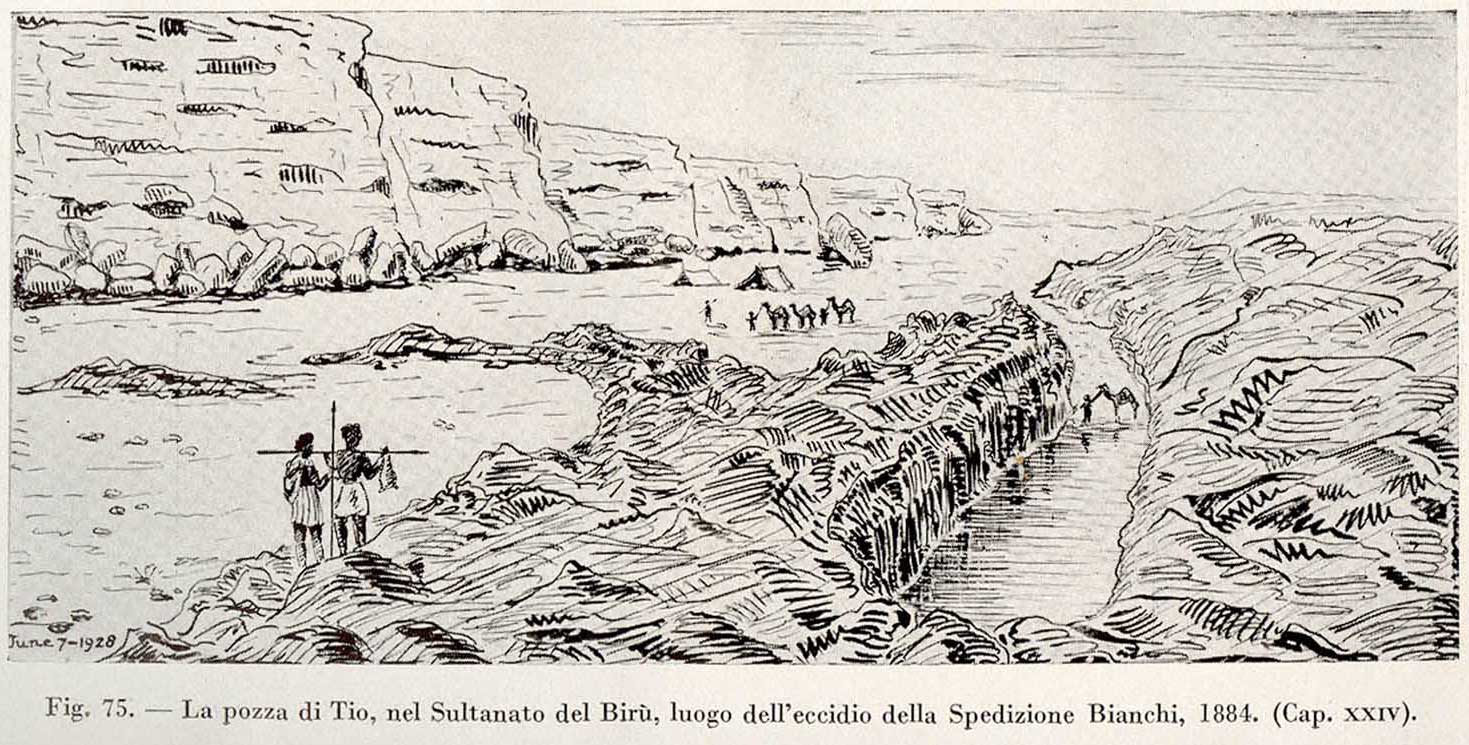

"Lo scopo del Governo era uno solo di mostrare anche ai barbari la forza e la potenza d'Italia. I barbari non sentivano se non la forza del cannone: ebbene, questo cannone avrebbe tuonato a momento opportuno, e si sperava che avrebbe tuonato con la vittoria delle armi nostre. L'Italia era una grande nazione, e non le sole imprese coloniali potevano formare i suoi scopi; poiché le grandi nazioni dovevano avere degli ideali. La strage di Beilul, i massacri delle spedizioni Bianchi e Porro non potevano rimanere invendicati, né l'Italia poteva permettere che la barbarie abissina chiudesse alle esplorazioni scientifiche dei nostri viaggiatori ed ai nostri commerci quelle terre lontane. Era questione di fiducia nel ministero: chi l'aveva la votasse. E se il Governo non avesse avuto la maggioranza avrebbe saputo fare ugualmente il suo dovere".

La Camera approvò l'ordine del giorno LACAVA, con la quale si prendeva atto delle dichiarazioni del Governo ed approvò il capitolo 37 bis del bilancio sulle spese per i distaccamenti in Africa.

Il 5 giugno fu inaugurato a Roma, davanti la stazione di Termini, il monumento ai Caduti di Dogali. Ne dettò l'epigrafe BONGHI, inneggiando all'eroismo di quei cinquecento che "con il nome d'Italia nel cuore e non pensando ad altro che di onorarlo, lottarono, combatterono, morirono, suggellando col sangue versato in comune l'unità recente dell'antica patria".

Qui dobbiamo fare una breve parentesi. Nella commozione generale per i morti di Dogali, nei primi giorni di febbraio, in molte città italiane, nelle chiese furono celebrate messe solenni; e questo molti pensarono, forse erano i primi segni di un'apertura della Chiesa verso lo Stato Italiano.

Poi in maggio ci fu un'allocuzione ai cardinali di LEONE XIII, e girarono alcuni voci ...

(ne parleremo più avanti).

Il 14 giugno il ministro della guerra presentò un disegno di legge per un credito straordinario di 20 milioni e per l'autorizzazione di formare un corpo speciale di truppe destinato a costituire i presidi in Africa. Questo corpo doveva essere formato e mantenuto mediante arruolamenti volontari e il contingente di truppa era fissato a 5000 uomini. La relazione, favorevole, a firma dell'on. DE ZERBI, fu presentata il 21 e la discussione cominciò il 29. Vi presero parte RICCIOTTI GARIBALDI, che lamentò l'insufficienza del credito proposto e appoggiò l'occupazione dell'Abissinia; parlarono FERRARI, BONFANDINI, BRANCA, VALLE, MARTINI, LUCHINI, che proposero l'istituzione di una Commissione consultiva coloniale; e intervennero pure Bonghi, Mellusi, Toscanelli, De Zerbi, Mancini, il ministro della Guerra, Di Camporeale, Pais, Pantano, Costa, Crispi, Marcora.

Furono presentati parecchi ordini del giorno. La camera votò su quello dell'on. DI SANT'ONOFRIO, che prendeva atto delle dichiarazioni del Governo e che fu approvato con 239 contro 37; quindi si ebbe la votazione sul progetto che fu approvato con 188 voti favorevoli e 39 contrari.

Presentato al Senato il 1° luglio 1887, il disegno fu discusso il 7 e l'8. Parlarono i senatori DI ROBILANT, CORTE, CARACCIOLO DI BELLA, MASSARANI, ERRANTE, PIERANTONI, CADORNA, il ministro della Guerra e il disegno fu approvato con 79 voti contro 12.

TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE FRA LA CHIESA E LO STATO

LA MORTE DI DEPRETIS.

Nel 1887 fu fatto un tentativo -almeno così pensarono alcuni- di conciliazione tra l'Italia e il Papato. Il 23 maggio di quell'anno, nell'allocuzione tenuta in Concistoro, Leone XIII disse:

"Piaccia al cielo che lo zelo di pacificazione, onde verso tutte le Nazioni siamo animati, possa, nel modo che dobbiamo volere, tornar utile all'Italia, a questa Nazione cui Iddio con sì stretto legame congiunge al romano Pontificato e che la natura stessa raccomanda all'affetto del nostro cuore. Noi di certo, come più volte ci avvenne di significare, da lungo tempo e vivamente bramiamo che gli animi di tutti gli italiani giungano ad ottenere sicurezza e tranquillità, e sia tolto finalmente di mezzo il funesto dissidio con il romano pontificato; ma, salve sempre le ragioni della giustizia e la dignità della Sede Apostolica, le quali furono offese più per violenta opera di popolo che per cospirazione di sette. Vogliamo dire che unica strada alla concordia è quella condizione in cui il romano Pontefice, non sia soggetto

al potere di chicchessia, e goda libertà piena e verace, come vuole ogni ragione di giustizia".

Pochi giorni dopo si pubblicava il celebre opuscolo intitolato "La Conciliazione" dell'abate cassinese LUIGI TOSTI, che era stato liberale guelfo nel 1848 e non aveva mai cessato di sperare in un accordo tra la Chiesa e lo Stato. Nell'opuscolo si esprimeva il dolore dei cattolici italiani al pensiero che nel prossimo Giubileo papale tutte le nazioni sarebbero state presenti eccetto l'Italia; si sosteneva esser necessario che il Pontefice e l'Italia si conciliassero ma si affermava che non era possibile chieder che fosse restituito potere temporale. "La breccia di Porta Pia fu un brutto affare; Roma che era del Papa, passò con la forza in altre mani. Chi aprì la breccia fu un determinato numero di uomini che si chiamano "Governo". Chi proprio s'impossessò di Roma fu un individuo morale, un universale, una nazione, l'Italia .... Quando i popoli si reggevano a monarchia assoluta, i principi regnavano e governavano ad un tempo e se usurpavano roba della Chiesa, i Papi sapevano a chi rivolgersi per farla restituire; ma oggi i principi regnano e non governano. Il deposito delle leggi è nelle mani dell'universale, il governo è della Nazione; e se in quello è cosa malamente acquistata, il Pontefice può dolersi di chi la usurpò, ma non può rivolgersi al principe perché gli sia restituita. Perciò, richiesto il Re d'Italia di restituire Roma al Papa, non poté farlo, perché non era più sua. Avrebbe dovuto riconquistarla con la forza al Papa, strapparla dalle mani della nazione e scompaginare questa col ferro del parricidio o con quello dello straniero. Quante stragi! quante rapine! quale naufragio di autorità in tempi di universale ribellione ! Il non "possumus" del Papa e del principe stettero equilibrati nella bilancia della giustizia di Dio".

L'opuscolo così concludeva: "Noi vedremo la Provvidenza sopperire per ora ai mezzi della potestà terrena con quelli della filiale carità di tutta una nazione che gli offriva il cuore, come rocca inespugnabile dentro la quale il Pontefice sommo, tranquillo, mediterà la giustizia di tutti i popoli, e dai suoi spalti la sosterrà con l'indipendenza e la libertà con cui Cristo ci ha liberati. Noi vedremo la sedia gestatoria portata sulle spalle robuste da trenta milioni d'Italiani, noi vedremo sollevato tanto alto Leone XIII a quelle spalle robuste, che abbassando gli occhi, non vedrà più su questa terra questioni e

dissidi. I suoi occhi fisseranno le porte di un nuovo impero, la signoria di tutte le coscienze stanche di guerreggiare desiderose di pace, libero ognuno di soggiacervi. Quelle porte si chiuderanno innanzi ai suoi passi al grido trionfale, che, come torrente di gloria proromperà dall'Alpi al mare: "Ave, Princeps pacis !".

L'opuscolo sollevò un gran rumore e non mancò naturalmente chi rimproverò duramente l'autore, che, pur essendo bibliotecario del Vaticano, teneva un linguaggio simile. Ma padre Tosti non si curò delle critiche tanto più che rappresentava in quel momento uno strumento nelle mani della Curia, per conto della quale agiva. Il 27 maggio ebbe un colloquio con Crispi e gli dichiarò che il Pontefice con la sua allocuzione concistoriale aveva teso la mano all'Italia e che quindi non doveva esser difficile comporre il

dissidio. Padre Tosti avrebbe consigliato Leone XIII a scendere in San Pietro e in occasione del Giubileo a riprendere le sue funzioni in pubblico. In quella circostanza, il Papa e il re avrebbero potuto incontrarsi. "Ciascuno serberebbe impregiudicati i suoi diritti. Né città Leonina, né alcuna parte del territorio italiano. Il re non potrebbe rinunciarvi. Il territorio italiano appartiene alla nazione, e non vi si potrebbe rinunziare dal re. La pace tra la Chiesa e lo Stato sarebbe un gran bene per l'una e per l'altro. In caso di guerra il Governo sarebbe sicuro di non aver nemici in casa".

Infine, padre Tosti pregò Crispi di lasciare al Papa il compimento della Basilica di San Paolo e la restituzione delle rendite di detta basilica, il che sarebbe stato una prova "della benevola condiscendenza dell'Italia verso la Chiesa".

Le trattative dovevano continuare nel massimo segreto tra padre Tosti e ALBERTO PISANI-DOSSI, segretario del Crispi; ma il segreto non fu tale da non lasciarlo trapelare.

Gl'imperi centrali si mostrarono lieti di quei negoziati, la Francia invece fece sapere al Vaticano che non avrebbe visto di buon occhio un accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano. Quelle voci delle trattative ebbero un'eco perfino alla Camera, dove il 10 giugno BOVIO svolgendo una sua interpellanza sulla politica del Governo verso il Vaticano, cercò di dimostrare che Chiesa e Stato sarebbero usciti danneggiati da un accordo:

"La conciliazione sarebbe acqua stagnante, un patto di mutua mediocrità tra lo Stato e la Chiesa, un Papa mezzo principe, uno Stato mezzo Cattolico, in un terreno comune, biancheggiante di mezze istituzioni, mezzi uomini e mezza religione".

Il ministro ZANARDELLI dichiarò che lo Stato non avrebbe mai rinunziato ai propri diritti e CRISPI, a sua volta ridimensionò lui stesso le voci che lo volevano fautore di quelle trattative; e disse:

"Noi non domandiamo conciliazioni, né ce ne occorrono, poiché lo Stato non è in guerra con nessuno. Leone XIII non è un uomo comune. I tempi maturano; e mitigano ed estinguono le più fiere avversioni, e potrebbero anche avvicinare Chiesa e Stato. Ma da parte nostra, però nulla sarà toccato al diritto nazionale sancito dai plebisciti. L'Italia appartiene a se stessa, a sé sola, e non ha che un unico capo: il Re !".

Tuttavia le trattative continuarono, e non solo con il Crispi, da parte di padre Tosti per mezzo del Pisani-Dossi, ma con altri ministri e perfino con quello della Real Casa, da parte di negoziatori -si disse poi- non autorizzati dal Pontefice.

Di questo si lagnò il Crispi, e il Santo Padre rispose di non avere incaricato altri di negoziare come risulta da una lettera al Tosti di Monsignor Mocenni, sostituto della Segreteria di Stato della Santa Sede, in data del 25 giugno.

Ma nella seconda metà di luglio le trattative furono troncate essendo in Vaticano prevalso il partito degli intransigenti. Il cardinale RAMPOLLA sconfessò i negoziati e dichiarò che il Santo Padre non poteva rinunziare alla rivendicazione del potere temporale.

Padre Tosti dovette scrivere una lettera di completa ritrattazione, che, secondo la promessa, non doveva essere resa di pubblica ragione; e invece fu pubblicata nell'Osservatore Romano. Così tutto ciò che aveva scritto prima, e lo stesso opuscolo, andò a finire nella carta straccia.

Di "Conciliazione" non si parlerà pià per molti anni.

Prima che i negoziati con la Santa Sede fossero troncati, e precisamente il

7 luglio del 1887, DEPRETIS, malandato in salute, aveva lasciato Roma e si era recato a Stradella per cercare di rimettersi, ma il 29 cessava di vivere. Aveva 74 anni; da quasi quarant'anni era deputato e da circa dieci, come presidente del Consiglio, aveva capeggiato 8 ministeri.

Nato nel 1813, in gioventù mazziniano, sotto ancora Carlo Alberto, nel 1848 a 35 anni fu eletto deputato subalpino, sedendo all'opposizione, quindi acceso avversario di CAVOUR. Nel 1860 prodittatore della Sicilia. Ministro con RATTAZZI (1862) e con RICASOLI (1867.1868), divenne capo della Sinistra parlamentare nel 1873, e nel 1876 succedette a MINGHETTI alla guida del governo. Nonostante una larga maggioranza il suo programma (enunciato a Stradella) trovò un'attuazione solo parziale. Alternatosi con CAIROLI (periodo 1878-1881), contestato dalla stessa sinistra (e in questa, principale oppositore, CRISPI), varò una coalizione meno omogenea, avviando nel 1882-83 la politica detta del "trasformismo", che gli permise di costituire un forte gruppo politico-finanziario di tendenza moderata, e di sostenere la prima espansione coloniale che abbiamo appena accennato in queste pagine (che nei suoi successivi sviluppi parleremo ancora nel prossimo capitolo).

Moriva insomma un protagonista; ma passarono poche ore, e lasciò sulla sua stessa poltrona di capo del Governo, un uomo che pur non di molto inferiore come anni (70), ma piuttosto energico ed efficiente, anche lui mazziniano, poi garibaldino, ma poi convinto monarchico, doveva a sua volta diventare un protagonista nei successivi dieci anni:

FRANCESCO CRISPI.

Parleremo proprio di lui nel prossimo capitolo…

…periodo dal 1887 al 1889 > > >