|

Creato da m_de_pasquale il 05/10/2009

"il sapere ha potenza sul dolore" (Eschilo) ______________ "Perchè ci hai dato sguardi profondi?" (Goethe)

|

|

"La filosofia guarda da un altro livello cose, problemi, sofferenze, desideri, piaceri. E qui cade la solitudine del filosofo che non gode come gli altri, non soffre come gli altri, perchè non guarda le cose al livello dove le vedono gli altri. Per questo il filosofo è solo e incompreso. Della solitudine ringrazia ogni giorno gli dèi che gli tolgono di torno gli abitatori del tempo; dell'incomprensione si rammarica, non per sé ma per gli altri che non sanno quello che dicono e fanno." (Galimberti)

|

Post n°55 pubblicato il 20 Settembre 2010 da m_de_pasquale

Perché la nostra cultura considera la vecchiaia un tempo inutile? Perché si cerca di cancellarne la presenza mascherandola con creme e lifting o segregandola in case di riposo? Se il fattore estetico è predominante nelle nostre relazioni, certamente una faccia rugosa, un corpo grinzoso non sono un bello spettacolo rispetto ai corpi perfetti, lisci, provocanti che la pubblicità ci propina ad ogni ora. Se il fattore economico è il supremo regolatore dei nostri rapporti, la lentezza, il rincoglionimento dei vecchi non sono affatto funzionali alla velocità, al ritmo frenetico, alla cosiddetta efficienza che caratterizzano il nostro vivere. Se la considerazione biologica ha il sopravvento su ogni altro sguardo, è imparagonabile l’impetuosa forza della vita sprigionata da un corpo giovane rispetto ad uno vecchio appunto perchè non si hanno gli occhi adatti per veder in lui, comunque, una vita anche se diversa. Allontaniamo il nostro pensiero dalla vecchiaia perché considerandola come l’ultima età all’interno di una concezione progressiva del tempo, la vediamo come l’anticamera della morte. Per esorcizzare il pensiero della morte rimuoviamo la vecchiaia. Abbiamo paura della vecchiaia perché è dura da vivere. Il vecchio sperimenta la destrutturazione del proprio corpo dall’Io: il corpo che ha costituito il veicolo del nostro essere al mondo, indebolendosi diventa oggetto di attenzione e cura, costituendo una preoccupazione, un peso più che un’opportunità. Diventa problematico il rapporto tra l’Io ed il mondo circostante: proprio perché il vecchio è emarginato, non costituisce un soggetto con cui intrattenere una relazione. L’affettività di cui abbiamo bisogno per vivere si esaurisce lasciando spazio al silenzio e all’autismo dei vecchi. E lo stesso avviene per la pulsione d’amore che il vecchio può solo ricordare e rimpiangere. Questo quadro depressivo viene curato imponendo un modello di comportamento per consentire ai vecchi di continuare a vivere nonostante tutto. Afferma Galimberti: “E così, per essere accettati, i vecchi devono esprimere tutte queste virtù da cui sono dispensati i giovani: devono far tacere il desiderio sessuale che non si estingue con l’età, devono rinunciare ai contatti corporei che si addicono ai giovani, devono essere allegri ma con misura, devono partecipare alla vita familiare e sociale senza pretendere di essere ascoltati, devono essere autonomi ed indipendenti, due modi per dire soli”. E’ possibile andare oltre il modo di essere vecchi imposto dalla cultura, dalla società, per capire se questa età costituisca solo la conclusione del processo di decadimento oppure rappresenti l’opportunità di cogliere la verità di noi stessi? Se Jung afferma che “quando più invecchio, tanto più mi colpiscono la caducità e le incertezze del nostro sapere e tanto più cerco rifugio nella semplicità dell’esperienza immediata per non perdere il contatto con le cose essenziali, cioè con le dominanti che improntano l’esistenza umana attraverso i millenni”, non vuol forse dire che vede nella vecchiaia la possibilità di accesso alle cose essenziali che costituiscono l’obiettivo del processo d’individuazione grazie al quale ognuno di noi diventa quel che è? Diventare quel che si è significa svelare il nostro carattere che appunto nella vecchiaia appare nella sua unicità, facendoci finalmente conoscere quel che davvero in fondo siamo nella nostra specifica tipicità. Oltre quella maschera che si vorrebbe far essere, il vecchio, afferma Sgalambro, è “essere terribile e noumenico … immagine figurale della cosa in sé perché attraverso di lui si mostra il mondo qual è, non la sua rappresentazione”. Nella vecchiaia il tempo – diversamente dalla giovinezza e dall’età adulta - rallenta fino a non passare mai: per la prima volta si ha la possibilità di sottrarsi al flusso del divenire e sperimentare l’immobilità del tempo. Sgalambro precisa che il “vecchio è totalmente occupato dal tempo … è l’incarnazione del tempo che non passa, tempo esterno e trascendente, tempo che non si temporalizza … l’immobilità del tempo penetra nell’individuo tutta in una volta”. Il vecchio è sottratto dal flusso del divenire, dal tempo interno, immanente (per intenderci la durata di Bergson); vive invece il tempo esterno, trascendente, il tempo della materia, quello che non passa. Il vecchio è oltre la fenomenicità del divenire, è penetrato dall’immobilità del tempo. Questa condizione privilegiata gli consente di essere liberato dall’ansia conseguenza del desiderio alimentato dall’attesa, motore del tempo progressivo. Non conosce più la tensione e il conflitto, condizione conseguente alla polarità. Solo l’immobilità del tempo. E sostiene ancora Sgalambro che solo in questa condizione si può conoscere davvero l’amore: la vecchiaia è l’età dell’amore, dell’amore fine a se stesso, dell’amore che non serve alla riproduzione, dell’amore da cui è scomparso il conflitto, scomparsa la tensione tra passione e desiderio di stabilità. “Nell’amore tardo è scomparso ogni conflitto .. si spegne l’insidiosa volontà e il regale abbandono ne prende il posto … L’eros scaturisce da ciò che sei, non dalle fattezze del tuo sedere o dalle superbe spalle … scaturisce dalla vecchiaia che non avendo più scopi, può capire finalmente cos’è l’amore fine a se stesso … la vecchiaia, non più feconda ed inetta al lavoro, diventa l’età dell’amore, dell’amore fine a se stesso. Qui l’amore non serve a niente, ma si espande nel puro rapporto …. L’amore raggiunge il suo apice quando è sterile… Una sessualità totale succede ad una sessualità genitale. Giustamente si dice totale: essa si distribuisce per tutto il corpo e vi si fonde. Ogni punto è pene, ogni luogo è vagina. L’amore giovanile, invece, è pura regressione all’erezione”. L’amore raggiunge il suo apice: la conoscenza del tempo. |

|

inseguendo la felicità ... “ Qual è il più alto di tutti i beni raggiungibili mediante l’azione? Orbene, quanto al nome, la maggioranza degli uomini è pressoché d’accordo: sia il volgo sia le persone distinte lo chiamano felicità, e concepiscono il vivere bene e il riuscire come identici all’essere felici” (Aristotele, Etica a Nicomaco) “Io non sono ancora in grado di conoscere me stesso … e perciò mi sembra ridicolo, non conoscendo ancora questo, indagare su cose che mi sono estranee”. (Platone, Fedro) “Che cosa ti dice la tua coscienza? Tu devi diventare colui che sei” (Nietzsche, La gaia scienza) |

|

Post n°52 pubblicato il 24 Maggio 2010 da m_de_pasquale

La conoscenza di sé (della propria natura, del proprio modo di essere) è il compito fondamentale della vita se Platone fa dire a Socrate nel Fedro: “Io non sono ancora in grado di conoscere me stesso … e perciò mi sembra ridicolo, non conoscendo ancora questo, indagare su cose che mi sono estranee”. Spiega Galimberti: “Mentre l’animale può anche non conoscere se stesso perché la sua vita è regolata dall’istinto, l’uomo, privo com’è di istinti, ci ricorda Platone, è delegato alla cura di sé. La carenza istintuale, infatti, se da un lato svincola l’uomo da qualsiasi portamento codificato, dall’altro lo libera in quello scenario possibile dove, se vuole evitare di perdere la propria vita prima ancora che giunga la morte, deve reperire la propria misura. La misura è data dalla conformità della propria vita a quella che si è: “Diventa ciò che sei” diceva Nietzsche con riferimento al demone che Eraclito segnala come guida alla propria condotta. Seguendo il proprio demone si raggiunge l’eudaimonia, ossia la felicità, che dunque non risiede nel raggiungimento degli oggetti del desiderio, ma nella realizzazione di sé […] “Conoscere se stessi” significa allora conoscere i propri limiti, perché, solo nell’esperienza del limite la vita acquista forma, come l’acquista il fiume che, senza argini, perderebbe la potenza della sua corrente.” Quindi l’uomo riesce a dare forma alla sua vita solo dandosi un limite: questa è l’arte di vivere, continua definizione di quel confine all’interno del quale è possibile esplicare le nostre potenzialità, cercando di non oltrepassarlo perché è solo grazie a questo limite che le nostre potenzialità acquistano forma. L’ arte del vivere produce un’etica che deve essere una mescolanza di coraggio e prudenza: il coraggio di espandere la vita e la prudenza di non espanderla oltre i limiti concessi dalle nostre potenzialità. Non è un’etica che si risolve nell’obbedienza ad una serie precostituita di valori, ma è la ricerca costante della giusta misura, la capacità di trovare, volta per volta, il giusto rapporto tra le forze della vita che vuole espandersi oltre ogni limite e la misura che la contiene nel suo limite per consentirle di durare. La consuetudine a praticare l’arte del vivere forgia in noi un’abitudine che i greci chiamavano virtù, cioè la giusta proporzione tra la forza e la saggezza (senza forza, la saggezza diventa ripiegamento e rinuncia all’espressione di sé, senza saggezza la forza tende ad oltrepassare il limite e quindi a degenerare). L’elemento che compone forza e saggezza è il giusto mezzo che tiene lontano da ogni eccesso. Quindi, afferma Galimberti “la grandezza dell’uomo consiste nel dare forma alla propria forza che Aristotele chiama enérgheia, Spinoza conatus, Leibniz vis, Schopenhauer volontà di vita, Nietzsche volontà di potenza, Freud libido. Ogni esistenza, infatti, o ha la forza di esistere o perisce. Ma si può perire anche perché non si pone alcun limite all’espandersi della propria forza, perché si cade in quella colpa che i Greci hanno segnalato con il nome di hybris, che è il travalicare il proprio limite. Qui la forza, se non manda in rovina, si dissipa, e l’esistenza non assume alcuna forma. Se chiamiamo virtù il dar forma alla propria forza, allora essere virtuosi significa divenire legge a se stessi”. Esercizio. La distinzione delle diverse funzioni della coscienza operata da Jung potrebbe fornire un utile strumento per conoscere se stessi. Egli, dopo aver parlato dei fatti ectopsichici [che riguardano il rapporto tra la nostra coscienza e il mondo esterno: la sensazione, il pensiero, il sentire, l’intuizione], passa ad analizzare i fatti endopsichici (i rapporti tra la nostra coscienza e l’inconscio). Dopo aver letto le pagine che seguono in cui Jung tratta l’argomento, considera se le sue riflessioni possono aiutarti a far chiarezza sul tuo mondo interiore e su quel lato d’ombra rappresentato dall’inconscio a cui non possiamo non far riferimento se davvero vogliamo conoscere noi stessi. Leggi attentamente le pagine del filosofo Galimberti di seguito riportate. Egli fa coincidere la possibilità della felicità con lo sviluppo del proprio demone (in greco felicità = eudaimonìa: riferimento al demone che ognuno porta dentro di sé come sua qualità interiore): applica la teoria alla tua vita e scopri qual è il tuo demone. Condividi la sua critica alla morale stoica e a quella cristiana? (Felicità - 5 precedente successivo) |

|

Post n°51 pubblicato il 18 Maggio 2010 da m_de_pasquale

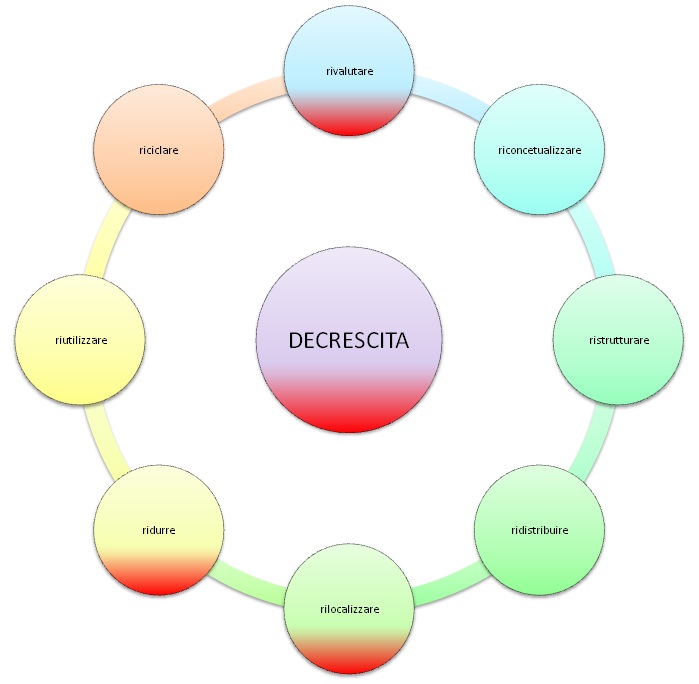

Tag: aristotele, dalai lama, economia, emozione, felicità, illich, latouche, pallante, politica, psiche Per Aristotele l’uomo è felice se vive secondo virtù, e la virtù è quello stato abituale che realizza armonicamente l’autentica natura dell’uomo. Armonicamente significa che la virtù deve sempre tendere alla giusta misura: nel secondo libro dell’Etica nicomachea, Aristotele sviluppa molti esempi di come la felicità si realizzi nella misura in cui perseguiamo il giusto mezzo tra due estremi nei nostri comportamenti. Nel post precedente si è parlato di decrescita: ma la decrescita non è forse la giusta misura della crescita? Non è il tentativo di correggere la hybris (= dismisura, prevaricazione) dell’accumulo, del profitto? Perseguire la giusta misura ha una sua intelligenza come si ricava dall’esempio della saggezza della lumaca di cui ci parla Illich: “La lumaca costruisce la delicata architettura del suo guscio aggiungendo una dopo l’altra delle spire sempre più larghe, poi smette bruscamente e comincia a creare delle circonvoluzioni stavolta decrescenti. Una sola spira più larga darebbe al guscio una dimensione sedici volte più grande. Invece di contribuire al benessere dell’animale, lo graverebbe di un peso eccessivo. A quel punto, qualsiasi aumento della sua produttività servirebbe unicamente a rimediare alle difficoltà create da una dimensione del guscio superiore ai limiti fissati dalla sua finalità. Superato il punto limite dell’ingrandimento delle spire, i problemi della crescita eccessiva si moltiplicano in progressione geometrica, mentre la capacità biologica della lumaca può seguire soltanto, nel migliore dei casi, una progressione aritmetica”. E’ una lezione che ha capito un piccolo paese asiatico, il Bhutan, che ha sostituito al PIL (ovvero il prodotto interno lordo che misura la ricchezza di un paese dalla produzione di beni e servizi destinati al consumo; pertanto convertendo questa produzione in denaro, è possibile quantificare il benessere del paese che sarà maggiore o minore a seconda dell’aumento o diminuzione del denaro prodotto: insomma il benessere è direttamente proporzionale alla crescita dei consumi) la FIL, cioè la felicità interna lorda: il benessere di un paese non si fonda sulla ricchezza proveniente dall’aumento della produzione per i consumi, ma dal perseguimento della felicità che il Dalai Lama spiega così: “Come buddhista, sono convinto che il fine della nostra vita è quello di superare la sofferenza e di raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo solamente il piacere effimero che deriva esclusivamente dai piaceri materiali. Penso ad una felicità duratura che si raggiunge da una completa trasformazione della mente e che può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza. Allo stesso tempo, a livello nazionale e mondiale abbiamo bisogno di un sistema economico che ci aiuti a perseguire la vera felicità. Il fine dello sviluppo economico dovrebbe essere quello di facilitare e di non ostacolare il raggiungimento della felicità". A dirla con Pallante “la decrescita è elogio dell’ozio, della lentezza e della durata; rispetto del passato; consapevolezza che non c’è progresso senza conservazione; indifferenza alle mode e all’effimero; attingere al sapere della tradizione; non identificare il nuovo col meglio, il vecchio col sorpassato, il progresso con una sequenza di cesure, la conservazione con la chiusura mentale; non chiamare consumatori gli acquirenti, perché lo scopo dell’acquistare non è il consumo ma l’uso; distinguere la qualità dalla quantità; desiderare la gioia e non il divertimento; valorizzare la dimensione spirituale e affettiva; collaborare invece di competere; sostituire il fare finalizzato a fare sempre di più con un fare bene finalizzato alla contemplazione. La decrescita è la possibilità di realizzare un nuovo Rinascimento, che liberi gli uomini dal ruolo di strumenti della crescita economica e ri-collochi l’economia nel suo ruolo di gestione della casa comune a tutte le specie viventi in modo che tutti i suoi inquilini possano viverci al meglio”. Latouche ha compendiato nel circolo delle otto “R” gli otto cambiamenti interdipendenti che si rafforzano reciprocamente in grado di tracciare la grande trasformazione necessaria per la costruzione di una società autonoma di decrescita Esercizio. Visita la mappa del BIL (benessere interno lordo): inizia a percorrerla, partendo da dove credi, segui la direzione delle frecce e scoprirai come ogni percorso genera un circolo virtuoso orientato al vero benessere. Pensa ad altri effetti positivi del BIL non riportati nella mappa, ipotizza nuovi percorsi, inserisci altri elementi e collegali a quelli già esistenti. Studia queste pagine tratte da S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, familiarizza con i cambiamenti espressi dalle otto “R” cogliendo l’interdipendenza delle azioni proposte al fine di innescare un processo di decrescita serena, conviviale e sostenibile. (Felicità - 4 precedente successivo) |

|

Post n°50 pubblicato il 09 Maggio 2010 da m_de_pasquale

Nel post precedente, citando Aristotele, si diceva che molti intendono la felicità come ricchezza e del resto, oggi, è opinione comune che i soldi facciano la felicità. Se il desiderio finchè è insoddisfatto ci provoca tensione, sofferenza, col denaro possiamo realizzare i nostri sogni, possiamo entrare in possesso delle cose che vogliamo; questo ci fa provare una sensazione di appagamento, di completezza e perciò ci diciamo felici. L’esercizio del potere grazie al denaro ci rende felici perché ci permette di modificare la realtà secondo i nostri desideri come sostiene Marx: “Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo. Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali, cioè sono le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore. Ciò che io sono e posso non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne. E quindi io non sono brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro. Io, considerato come individuo, sono storpio, ma il denaro mi procura ventiquattro gambe; quindi non sono storpio. Io sono un uomo malvagio, disonesto, senza scrupoli, stupido; ma il denaro è onorato, e quindi anche il suo possessore. Il denaro è il bene supremo, e quindi il suo possessore è buono; il denaro inoltre mi toglie la pena di essere disonesto, e quindi si presume che io sia onesto. Io sono uno stupido, ma il denaro è la vera intelligenza di tutte le cose, e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? Inoltre costui potrà sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle persone intelligenti non è più intelligente delle persone intelligenti? Io che col denaro ho la facoltà di procurarmi tutto quello a cui il cuore umano aspira, non possiedo forse tutte le umane facoltà? Forse che il mio denaro non trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario? E se il denaro è il vincolo che mi unisce alla vita umana, che unisce a me la società, che mi collega con la natura e gli uomini, non è il denaro forse il vincolo di tutti i vincoli? Non può esso sciogliere e stringere ogni vincolo? E quindi non è forse anche il dissolvitore universale? Esso è tanto la vera moneta spicciola quanto il vero cemento, la forza galvano-chimica della società”. Il possesso è anche godimento perché ho neutralizzato l’ignoto riducendo la realtà a qualcosa sotto il mio controllo, è sicurezza perché esercito il controllo sulle cose. Ma quando il denaro acquista un potere così estremo non potrebbe trasformarsi in un potere su di me? Aristotele ci mette in guardia: “Chi si dedica al guadagno è sottoposto, in un certo senso, a costrizione, ed è chiaro che la ricchezza non è il bene che cerchiamo”. Pensiamo di liberarci dal bisogno col possesso e quindi di essere felici, ma in realtà viviamo una costrizione: siamo dipendenti dal possedere. Come spesso accade i primitivi sono più saggi di noi ed esiste una interessante cerimonia che si celebra in alcune tribù di nativi americani: il potlatch. Si tratta di una cerimonia rituale in cui vengono ostentate pratiche distruttive di beni considerati di prestigio. Se il possesso favorisce l’accumulo ed il conseguente senso di “sicurezza” perché ci si sente padroni, e ciò fa sì, anche, che si accentuino le differenze sociali perché il possesso è disuguale, col potlatch si favorisce la distruzione di quanto accumulato ristabilendo una situazione di uguaglianza e maturando un senso di sicurezza non più derivante dal possesso, ma dall’intensificarsi delle relazioni sociali favorite dalla gratuità manifestata nella ostentazione della distruzione dei beni. Insomma è come se si lanciasse il messaggio: la felicità non viene dalle cose che si posseggono ma dal rafforzamento delle relazioni che si instaurano con gli altri. Continueremo a pensare che il modello sociale dominante fondato sull’imperativo della crescita (ovvero dell’accumulo, del profitto, del predominio della categoria dell’utilità, della centralità del denaro) possa assicurare una felicità personale e pubblica? Si può essere felici da soli nel senso di perseguire una dimensione privata della felicità prescindendo da quella di tutti? La centralità del denaro che fa diventare merce tutte le cose (tutto ha un prezzo!) non rischia forse di ridurre a merce ciò che non può essere mercificato (ad esempio le relazioni tra le persone)? Non si rischia di essere posseduti (più che essere possessori) dal denaro stravolgendo, così, il nostro sguardo sul mondo che alla fine coglie le cose solo per quanto sono utili e non per quello che sono? Si può parlare di felicità quando siamo pieni di cose e difettano i rapporti? C’è la possibilità di svincolarsi dalla tirannia della logica mercantile che riduce tutto a merce incentivando la ricerca del profitto? Secondo Pallante sì: “In tutte le epoche storiche e in tutti i luoghi del mondo dove si sono formati stabilmente gruppi umani a partire dai nuclei familiari, insieme agli scambi mercantili sono state realizzate forme di scambio non mercantili basate sul dono e sulla reciprocità. Seppure in assenza di regole scritte, gli scambi non mercantili si sono dovunque fondati su tre principi: l’obbligo di donare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto. Pertanto, la dinamica del dono e del controdono crea legami sociali. In questa sfera rientrano il dono del tempo, delle capacità professionali, della disponibilità umana, dell’attenzione, della solidarietà, ma non il baratto, che ha dato origine agli scambi mercantili. La parola comunità è composta da due parole latine: la preposizione cum, che significa con e indica un legame, e il nome munus, che significa dono. La comunità è un raggruppamento umano unito da forme di scambio non mercantili. Se le società fondate sulla crescita del prodotto interno lordo non possono non sostituire in continuazione gli scambi fondati sul dono e la reciprocità con merci equivalenti, inducendo a credere che questi spostamenti siano fattori di progresso, una società libera da questo vincolo economico e mentale, da questa camicia di forza, ridimensiona gli scambi mercantili a ciò che non può essere più vantaggiosamente autoprodotto e scambiato sotto forma di dono. La sua struttura produttiva si può paragonare a una figura geometrica composta da tre cerchi concentrici. Il cerchio interno rappresenta l’area dell’autoproduzione di beni e servizi. La prima corona circolare l’area degli scambi fondati sul dono e la reciprocità. La corona circolare esterna l’area degli scambi mercantili. In essa le filiere più corte sono più interne e le merci si dispongono progressivamente verso l’esterno man mano che aumentano le intermediazioni commerciali e la distanza tra i luoghi in cui sono prodotte e i luoghi in cui vengono consumate. Le società fondate sulla crescita allargano progressivamente questa area rosicchiando il terreno alle altre due. Una società fondata sulla decrescita estende le due aree interne ridimensionando la terza”. Per leggere l’intero documento La decrescita felice. Esercizio. Rifletti attentamente sulla seguente mappa concettuale che partendo dalla differenza marxiana tra valore d’uso e valore di scambio, tenta di sviluppare un ragionamento sulle conseguenze della logica dell’accumulo, del profitto nella società contemporanea: viaggia tra i suoi collegamenti, approfondisci quelli che ti sembrano più interessanti, inventane di nuovi. (Felicità - 3 precedente successivo) |

|

Post n°49 pubblicato il 05 Maggio 2010 da m_de_pasquale

“Su cosa sia la felicità vi è disaccordo, e la massa non la intende nello stesso modo dei sapienti, dato che i primi credono che sia qualcosa di tangibile ed evidente come il piacere, la ricchezza, l’onore” (Aristotele, Etica Nicomachea I). La felicità, quindi, dai più, secondo Aristotele, viene identificata col piacere. Anche Freud nel Disagio della civiltà afferma che gli uomini identificano la felicità col sentimento intenso del piacere: “Ci chiederemo meno ambiziosamente, che cosa, attraverso il loro comportamento, gli uomini stessi ci facciano riconoscere come scopo e intenzione della loro vita, che cosa pretendano da essa, che cosa desiderino ottenere in essa. Sbagliare la risposta è quasi impossibile: tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici. Questo desiderio ha due facce, una meta positiva e una negativa: mira da un lato all’assenza del dolore e del dispiacere, dall’altro all’accoglimento di sentimenti intensi di piacere. Nella sua accezione più stretta la parola “felicità” viene riferita solo al secondo aspetto”. Il godimento provato col piacere ci rende felici? Il godimento è una esperienza puntuale, gioca con l’attimo e così, in astratto, se la nostra vita dovesse risolversi nell’attimo, potremmo dire che il godimento basta per renderci felici. Ma la nostra vita si svolge nel tempo, ed in questo svolgersi, l’intensità del godimento occupa solo qualche attimo: addirittura potrebbe accadere di provare dolore (nostalgia) quando confrontiamo il ricordo dell’intensità e veemenza del godimento con la normalità dello svolgimento della vita. E così, per mantenersi a quel livello di godimento provato, dobbiamo freneticamente provare sensazioni analoghe come ci racconta Kirkegaard di don Giovanni: “gode dell’appagamento del desiderio; appena ne ha goduto, cerca un nuovo oggetto, e così all’infinito […] Egli desidera e continua a desiderare, e gode esattamente del godimento del desiderio”. Se si ricerca la felicità nell’immediatezza del godimento, se si ama semplicemente immergersi in esso e si elegge tutto ciò come proprio fine, ci si condanna all’ossessività della ripetizione. Per trattenere il piacere presso di sé e per trattenersi il più a lungo possibile nel piacere si è costretti sempre e di nuovo a ricominciare; per risarcirsi del danno della perdita si è obbligati a riprodurre implacabilmente il medesimo senza poter mai nulla possedere. Se la vita gioca con la durata, non riusciamo ad accontentarci di una felicità che coincide con l’immediatezza, col godimento puntuale, con l’attimo intenso. Cerchiamo una felicità che duri nel tempo. Cerchiamo un piacere che non ci faccia solo godere, ma che ci dia soddisfazione. Natoli racconta bene questa dinamica: “… la felicità è certo intessuta di attimi, ma non risiede in essi. In senso stretto, felice può dirsi solamente una vita. Così almeno nella cultura dell’occidente. Ciò non toglie tuttavia che l’uomo solo nell’attimo attinge la felicità al massimo della sua intensità. In questo senso la felicità non può durare che un attimo, poiché è solo nella brevità dell’istante che il desiderio si congiunge al suo oggetto e in esso trova soddisfazione. Ove massimo è il contatto piena è la realizzazione e l’”io/sé” nel rifondersi con l’altro sperimenta il proprio illimitato espandersi. Dal momento che la felicità si consuma nell’istante, essa si situa tra il senza-tempo e il tempo. A quell’altezza non si regge: seppure sembri un’eternità, nel momento in cui la si vive ad essa subentra la separazione, l’istante cade e l’ordinarietà della vita riprende il suo corso. La felicità tocca dunque il massimo di intensità laddove si fa intimo e pressoché assoluto il contatto con l’oggetto del desiderio. Ma un’esperienza intensa non può che essere breve, perché o non si regge all’eccesso - di felicità si muore - o l’eccesso viene riassorbito dall’assuefazione che restaura la normalità. È una questione fisiologica. L’io-corpo si costituisce come barriera all’incondizionatezza del piacere, nel momento stesso in cui sembra esserne il luogo eminente e la sede. Se così è, si capisce bene perché il piacere sensibile viene a costituire una delle forme più immediate ed elementari - anche se tali in apparenza - in cui gli uomini ritrovano appagamento e perciò felicità. Nel piacere sensibile, infatti, è pressoché assoluto il contatto, minima la distanza, estrema l’identificazione con l’oggetto: è quasi un renderselo proprio, più ancora, un portarselo dentro. Il contatto materiale e fisico con l’oggetto dei desiderio dà la sensazione di accrescersi attraverso di esso. Nel piacere infine l’uomo fa un’esperienza intensa del proprio “io corporeo”, vive il suo corpo come una potenza idonea ad attivare piacere. Il piacere sensibile appartiene quindi a quell’ordine delle sensazioni intense, in sé risolte e come tali capaci di dare l’idea di una raggiunta felicità. E per tal via ogni volta raggiungibile, fatte salve, evidentemente, le delusioni. Nel piacere l’intensità esclude la durata ed è quindi nella ripetizione variata del medesimo che gli uomini riescono a prolungare il piacere”. L’idea del piacere trae la sua origine dal piacere sensibile ed in particolare da quella tipologia di piaceri che hanno a che fare col gusto (mangiare) e col sesso: sono i piaceri generati dal contatto, quelli più forti, più intensi. Sono piaceri in cui tutti i sensi sono implicati come, ad esempio, nel piacere sessuale dove i sensi della distanza (vista, olfatto) presiedono all’eccitazione e quelli del contatto (gusto, tatto) alla soddisfazione. Sono piaceri così veementi che impediscono il sorgere dei pensieri. Ma se è il pensiero che ha a che fare con la durata, non potrebbe costituire l’apertura alla soddisfazione oltre il godimento? “.. i piaceri forti impediscono all’uomo di pensare, e per ciò stesso impediscono all’uomo d’essere davvero uomo, dal momento che la vita della mente è ciò per cui gli uomini si differenziano dalle bestie.” (Natoli). “I piaceri sono un ostacolo all’esser saggio, e tanto più lo sono, quanto più grande è il godimento, come nel piacere erotico; infatti nessuno potrebbe pensare durante esso” (Aristotele, Etica nicomachea) Esercizio. Se godimento comunica l’idea dell’intensità del momento e soddisfazione l’idea della completezza, della sazietà che dura nel tempo, ripensa ad esperienze di piacere fatte classificandole come godimento o soddisfazione; cerca, poi, di ricordare - relativamente a queste esperienze differenziando godimento e soddisfazione - lo stato fisico (descrivi le sensazioni provocate da tutti i sensi – vedere, odorare, gustare, sentire, toccare – in particolare nel godimento), lo stato psicologico, quello relazionale provato: fanne una accurata descrizione; rifletti se nelle esperienze analizzate intervengano tutte le capacità umane (sensi, intelletto, memoria) o solo qualcuna ed in che misura, avendo cura di distinguere, sempre, tra esperienze di godimento e di soddisfazione. (Felicità - 2 precedente successivo) |

|

“ Agli uomini accade d’essere felici. La felicità, è perciò un fatto, più esattamente un sentimento, uno stato della mente. Gli uomini sanno cos’è la felicità e non tanto perché ne possiedono il concetto, ma perché ne sperimentano la condizione: essi, infatti, non ignorano quel che sentono quando si sentono felici. La felicità dunque esiste e come tale è di questo mondo […] La felicità agli uomini è nota e dunque è di questo mondo. D’altra parte non ci vuol molto per farsene un’idea: basta semplicemente essere stati felici. A questo punto poco importa che la condizione di felicità sia breve o lunga, che sia occasionale o consueta, quel che invece è importante è dato dal fatto che essa una volta vissuta non può essere dimenticata, poiché la coscienza mantiene in sé quel che trapassa […] La felicità può dunque essere perduta come condizione di vita, ma non può essere cancellata come esperienza e a tale titolo può sempre essere ricercata. Gli uomini possiedono una cognizione perfetta della felicità, non foss’altro che come stato della mente: caso mai quel che ad essi non è sufficientemente noto è il modo in cui tale stato si produce, come ad esso si perviene e ancor più come è possibile che in esso si permanga. Si dice infatti che dalla felicità si è rapiti, che essa giunge inattesa e in modo altrettanto inatteso svanisce. La felicità pare dunque immotivata ed inattesa come il dolore e in generale come ciò che riguarda le esperienze estreme, le discontinuità assolute. Solo che il dolore inchioda, stringe e costringe, la felicità lambisce: balena e dispare. La felicità si disegna dunque a prima vista come un bene transitorio, ove il dolore si rivela, invece, per gli uomini come una condizione più consueta.[…] La felicità possiede la natura dell’attimo. Agli uomini accade d’essere felici e perciò essi sanno in che cosa consiste la felicità: quel che invece ignorano o comunque risulta loro poco chiaro è la ragione del loro sentirsi felici. D’altra parte è normale che sia così, se è vero che la felicità coincide con una generale sensazione di soddisfazione e di pienezza tale che nel momento in cui la si possiede se ne è, in effetti, posseduti e non si può uscire da essa: non a caso è stato detto che la felicità altro non è che uno stato di grazia. Gli uomini quando sono felici, la felicità la vivono o, più esattamente, vivono di felicità e perciò è impossibile che si domandino perché sono felici: se se lo domandassero è probabile che cesserebbero d’essere felici, problematizzerebbero lo stato in cui si trovano e in un certo senso si porterebbero fuori di esso: il sentimento di pienezza sarebbe velato dall’ombra della perdita […] Ciò che caratterizza la felicità come condizione interna, come stato della mente, è la certezza del proprio benessere, e ciò è possibile solo se si è immersi interamente in esso. La felicità possiede dunque i tratti dell’immediatezza e ciò è così vero che, se può bastare poco per essere felici, è impossibile esserlo se si perde la certezza della propria condizione, se si immagina che essa può essere perduta. L’uomo non attinge la felicità per via di riflessione: in senso stretto l’uomo non sa di essere felice, si sente felice. Scrive Adorno: “E’ per la felicità come per la verità: non la si ha ma ci si è. Felicità non è che l’essere circondati, l’esser dentro, come un tempo nel grembo della madre” […] Chi è felice, quando è felice, non si interroga sulle ragioni per cui lo è […] La felicità dal momento che vive di sé ignora il tempo, oblia il dolore e si nutre della sua propria istantaneità”. La lunga citazione di Natoli contenuta nel suo saggio sulla felicità, costituisce un’ottima introduzione per questi materiali preparatori al campo filosofico di giugno di cui oggi fornisco la prima scheda. Saranno appunto schede, mappe concettuali, citazioni, esercizi per entrare, già prima del campo, nella questione ed avere così la possibilità di maturare opinioni ed esperienze da socializzare nei quattro giorni in cui staremo insieme a giugno. Se Natoli ha detto che gli uomini sanno cos’è la felicità perché ne sperimentano la condizione, ti invito a fare nei prossimi giorni questo esercizio finalizzato alla descrizione dei tuoi stati di felicità. Mettendo a fuoco quei momenti in cui ti sei sentito felice prova a descrivere, annotandole, le modificazioni avvenute nel tuo corpo a livello fisiologico, psicologico e relazionale (cosa avvertivi fisicamente; quali stati d’animo sperimentavi; sotto che luce vedevi gli altri…?). Ricorda anche se la comparsa dello stato di felicità ha influito sui tuoi pensieri ed in che modo (maggiore ottimismo? avevi la sensazione che tutto andava per il verso giusto? la realtà si piegava ai tuoi pensieri?). Pensa anche alla durata dello stato di felicità (ha avuto una alta intensità per un tempo prolungato? ha avuto dei picchi e poi ha diminuito la sua intensità, comunque illuminando il tempo successivo? c’è stata gradualità tra la sua comparsa e la sua fine?) (Felicità - 1 successivo) |

|

Post n°47 pubblicato il 11 Aprile 2010 da m_de_pasquale

Quando Platone nel Simposio commenta il desiderio che anima le due metà in cui gli esseri originari sono stati divisi da Zeus, afferma: “… evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere e perciò la esprime con vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio”. Cos’è questo fondo enigmatico e buio che l’anima cerca e non sa esprimere? Potrebbe essere quell’altra parte di noi inaccessibile alla luce del giorno della ragione? Platone, forse, fa riferimento a quella dimensione che precede la distinzione tra razionale ed irrazionale (ed in questa accezione possiamo intenderla come follia, non intendendo con questo termine solo il contrario della ragione), è quella dimensione che precede ogni distinzione per cui al suo interno esiste la disponibilità per tutti i sensi, è prima della morale e della legge che stabiliscono i criteri per distinguere il bene dal male, il consentito dal proibito. E’ quella dimensione a cui consente di affacciarci amore che nella sessualità opera una dislocazione dell’io aprendolo alla parte oscura di sé. La follia, quindi, abita la sessualità perché quest’ultima contribuendo al cedimento dell’io - nell’orgasmo il nostro io è così estraniato da perdersi, avviene una sorta di diluizione della nostra individualità -, permette l’accesso alla parte nascosta di noi. Se la dimensione precedente ogni distinzione e divisione dove c’è questo e quello (e dove questo non è distinto da quello) la definiamo dimensione simbolica (in greco syn-bàllein = composizione degli opposti, indifferenziato), possiamo affermare che la sessualità è connessa alla condizione simbolica dell’uomo: quando Platone parla della metà che cerca l’altra metà intende che ciascuno di noi è il simbolo di un uomo che cerca la metà corrispondente per la sua ricomposizione. Afferma Galimberti: “… prima degli altri che sono fuori di noi e a cui ci indirizza Eros, l’”altro” ci abita intimamente come ciò da cui ci siamo separati per dare origine alla nostra storia. Ma il fondo non-storico da cui la nostra storia ha preso avvio ancora ci possiede come follia rimossa”. Sfondo pre-umano abitato indifferentemente da animali e dèi, follia rimossa che Freud ha definito inconscio, condizione originaria dove coscienza e inconscio non sono ancora distinti come nel Sé junghiano, comunque la si voglia intendere, con questa dimensione dobbiamo fare i conti se vogliamo essere noi stessi perché costituisce l’altra parte di noi, ignota, che deve dialogare con quella parte di noi nota. Se per Jung il fine e il senso dell’esistenza è il processo di individuazione (= il confronto dell’Io col Sé, cioè con quella dimensione che precede il dischiudersi della coscienza razionale, offrendo, così, la possibilità di aprirsi a sensi sconosciuti), vuol dire che noi abbiamo speranza di conoscere noi stessi nella misura in cui riusciamo ad accedere a questa condizione simbolica originaria che possiamo definire follia. Così ci spieghiamo alcune espressioni di Platone nel Fedro: “I beni più grandi ci vengono dalla follia data per dono divino… la follia proveniente dal dio è assai più bella della saggezza di origine umana”. La follia ha a che fare con gli dèi che abitano quel mondo che sta prima della ragione umana. Di fronte all’esperienza di istinti e pulsioni (che abitano la nostra parte oscura), l’io razionale li avverte come qualcosa che non gli appartengono – infatti li patisce, li subisce -, ed interpretandoli come “altro da sé” li fa diventare proiezioni antropologiche: nascono gli dèi. Il sacro (cioè la follia che abita l’uomo, ovvero la violenza dell’indifferenziato) è espulso dall’uomo e diventa un mondo a sé stante, separato e divino (religione = relegere, cioè recingere l’area di separazione del sacro). La ragione si è ulteriormente difesa dallo sfondo pre-umano che incute paura all’uomo - perché luogo dell’indifferenziato, della violenza pulsionale, della sessualità selvaggia, della confusione totale, del disordine radicale, della distruttività -, ponendo i divieti che devono impedire i desideri bestiali, la violenza omicida. Ma è anche vero che una separazione totale è impossibile se la follia – nonostante il processo di proiezione – continua ad abitarci: ecco perchè le religioni – che hanno sempre raccontato di un atteggiamento ambivalente nei confronti del sacro (tremendum e fascinans) – hanno assolto alla difficile funzione di regolare l’accesso alla follia. (Amore - 9 precedente) ------------------------ commenti al CAMPO FILOSOFICO di Biccari |

|

Post n°46 pubblicato il 03 Aprile 2010 da m_de_pasquale

Le religioni sono nate soprattutto per far fronte all’esperienza più angosciante della nostra vita: il divenire. Il fluire inesorabile ed irreversibile del tempo verso la morte. L’uomo – sin dalle origini – ha cercato di neutralizzare l’opera del tempo: simboli, riti primitivi parlano di inghiottimenti da parte di mostri, di ritorno nell’oscurità del ventre, di immersione nelle acque, come ritorno nella notte cosmica per poter essere ricreati, rigenerati. Una nuova nascita che annulla l’opera del tempo restaurando l’integrità aurorale. Scrive lo storico delle religioni Eliade: “Lo schema iniziatico – sofferenze, morte e resurrezione – ricorre in tutti i misteri … L’uomo delle società primitive ha cercato di vincere la morte trasformandola in un rito di passaggio [pasqua deriva dall’ebraico pèsach che significa passaggio]... la morte viene ad essere considerata come la suprema iniziazione …. o meglio: generazione, morte e risurrezione sono considerati i tre momenti di un unico mistero, ed ogni sforzo dell’uomo arcaico è stato impiegato per dimostrare che tra questi tre momenti non vi deve essere soluzione di continuità. In uno di questi tre momenti non ci si può fermare. Il movimento, la rigenerazione si susseguono all’infinito”. L’uomo, osservando la vita della Natura e sentendosi solidale con essa, legge la sua vita individuale all’interno dei dinamismi della natura. C’è un rapporto simbiotico tra uomo e Terra (homo-humus): se la Terra è viva perché è fertile, tutto quello che esce dalla terra è dotato di vita, e tutto quello che torna alla terra è nuovamente fornito di vita. Si seppelliscono i morti nella terra perché essa li rigenererà. Dice ancora Eliade: “vita e morte sono solo due momenti diversi nel destino totale della Terra-Madre; la vita altro non è che il distacco dalle sue viscere, la morte si riduce ad un ritorno alla propria casa”. Successivamente il punto di vista della natura passerà in secondo piano rispetto a quello dell’esistenza individuale (antropocentrismo); l’uomo, non più simbioticamente unito alla natura, avrà bisogno d’interpretare la sua vicenda non più come parte di un tutto (=natura) che lo comprende, ma come parte che si distingue dal tutto e che addirittura sottomette alla sua signoria: non gli basteranno più quei miti e riti che leggevano la sua morte come momento della grande vita della natura, non accetterà che la sua vita individuale sia come una delle tante vite che nascono nella natura e che finiscono per ricrearne altre. Avrà bisogno di sostenere la sua immortalità contro l’esperienza certa della sua mortalità. Il Dio che si incarna, che muore e risorge diventa il potente simbolo della vittoria sulla morte individuale e la conseguente promessa dell’immortalità per ogni uomo al di là dell’esperienza certa della sua morte individuale. Dobbiamo intendere così la vicenda di Cristo? Certamente fa comodo perché si riesce a trovare la risposta al problema più angosciante: la nostra morte individuale. La convinzione che la morte è neutralizzata dalla resurrezione di Cristo fa dire a Paolo: “La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. Goethe non cede a questa proiezione del desiderio e continua a pensare che la natura ospiti l’individuo come colui che dovrà morire la cui morte è solo l’anello necessario alla catena della vita: “Natura! Da essa siamo circondati e avvinti, né ci è dato uscirne e penetrarvi più a fondo. Senza farsi pregare e senza avvertire, ci rapisce nel vortice della sua danza e si lascia andare con noi, finchè siamo stanchi e le cadiamo dalle braccia. Crea eternamente nuove forme; ciò che è qui non era ancora mai stato, ciò che era non ritorna. Tutto è nuovo, e tuttavia sempre antico. Viviamo nel suo seno e le siamo estranei. Parla incessantemente con noi e non ci rivela il suo segreto. Costantemente operiamo su di essa e tuttavia non abbiamo alcun potere sulla natura. Sembra che abbia puntato tutto sulla individualità eppure niente le importa degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge, e la sua officina è inaccessibile. In essa è eterna vita, divenire e moto e tuttavia non progredisce. Si trasforma eternamente e non vi è momento di quiete. Il suo spettacolo è sempre nuovo, perché essa crea sempre nuovi spettatori. La vita è la sua invenzione più bella e la morte è il suo artificio per avere molta vita. Essa avvolge l’uomo nell’oscurità e lo sprona eternamente verso la luce. Non conosce né passato né futuro. Il presente è la sua eternità”. Anche Nietzsche, come Goethe, abbandona ogni ipotesi di immortalità individuale per salvaguardare l’individuo; riprendendo un atteggiamento profondamente greco e non cristiano, sostiene l’accettazione del dolore indipendentemente dal suo senso e dalla sua destinazione sostituendo al Crocefisso Dioniso che gioca la vita insieme alla sua distruzione e trae vita dalla distruzione: “Qui faccio intervenire il Dioniso dei Greci: l’affermazione religiosa della vita, della vita intera, non della vita rinnegata e dimezzata. Dioniso contro il crocefisso: eccovi l’antitesi. Non è una differenza in base al martirio – solo essa ha un altro senso. La vita stessa, la sua eterna fecondità e il suo eterno ritorno determinano la sofferenza, la distruzione, il bisogno di annientamento. Nell’altro caso il dolore, il crocifisso in quanto innocente valgono come obiezione contro questa vita, come formula della sua condanna. Si indovina che il problema è quello del senso del dolore: del senso cristiano o del senso tragico. L’uomo tragico afferma anche il dolore più aspro: è abbastanza forte, ricco e divinizzatore perciò. Il cristiano nega anche il destino più felice in terra: è tanto debole, povero e diseredato da soffrire di ogni forma di vita. Il Dio in croce è una maledizione della vita, un’esortazione a liberarsene. Il Dioniso fatto a pezzi è una promessa alla vita: essa rinascerà e rifiorirà eternamente dalla distruzione”. |

|

Lo psicoanalista Theodor Reik ha introdotto l’interessante concetto di masochismo di massa. Con questo termine vuole intendere la fusione di due tendenze: la rinuncia al proprio potere personale e la gioia di delegarlo. Questa dinamica è osservabile nell'entusiasmo e nella devozione che le masse dimostrano verso un dittatore il quale esige da loro sofferenze e sacrifici che non potrebbero sopportare se non vedessero in lui una propria immagine idealizzata. Come non cedere alla suggestione di questa tesi quando, guardando le immagini della manifestazione di sabato scorso a Roma del popolo della libertà, vorremmo tentare di dare una spiegazione al comportamento da invasati di molti dei suoi partecipanti? Se a livello individuale il masochismo (= condizione in cui il soggetto trae godimento dalle sofferenze che riceve), secondo Freud, deriva dalla fissazione ad una fase precedente (quella anale) dello sviluppo della personalità, a livello sociale potremmo interpretarlo come una regressione del cittadino che abdica al proprio potere dissolvendolo nella venerazione del capo? Una dissoluzione del proprio potere civico che comporta l’annebbiamento del senso critico ormai incapace di vedere i fatti (ai devoti si possono esibire anche prove compromettenti del loro dio: non ci crederanno mai perché la fede è più forte della ragione che osserva). L’ideale (o meglio l’ideologico) ha il sopravvento sulla realtà e quindi la maschera. I devoti non riusciranno mai ad indignarsi quando gli si spiattelleranno le contraddizioni di cui il loro dio è complice. Solo gli infedeli possono ancora indignarsi, ad esempio di fronte agli sprechi della politica, perché mantengono il senso della misura: un deputato che lavora (quando lo fa) due giorni a settimana non vale 25 volte di più di un cassintegrato; possono arrabbiarsi quando la scuola non ha i soldi per la carta delle fotocopie o non può pagare i docenti che formano i nostri figli mentre lo Stato regala un miliardo di euro ai giornali che non svolgono la stessa funzione educativa della scuola! Il masochismo di massa della società italiana è stato brillantemente esposto dallo psicologo della sessualità Daniele Luttazzi, il quale attraverso la metafora del rapporto anale – riprendendo quindi il nesso freudiano tra masochismo e regressione alla fase anale – racconta l’evoluzione del comportamento di buona parte degli italiani spiegandone gli esiti attuali. Guardate. |

|

Post n°44 pubblicato il 21 Marzo 2010 da m_de_pasquale

Consideriamo la morte come l’evento più lontano dall’amore: nell’amore il mio io vive simbioticamente con l’io dell’altro, la mia morte o quella dell’altro porrebbe fine all’unione che ci fa vivere. Ecco perché la morte è il contrario dell’amore. Dal punto di vista dell’esistenza individuale l’amore (la vita) respinge la morte. Ma dal punto di vista della natura osserviamo che la morte è strettamente legata alla vita, la morte è addirittura un momento della vita, un passaggio necessario per dare continuità alla vita: la vita della natura per perpetuarsi esige la morte delle singole esistenze. Il miracolo della esplosione della vita nella natura che si ripete continuamente non è forse la conseguenza della morte individuale? Resto sempre stupito quando da un seme inanimato buttato nella terra poi vedi germogliare una pianta: “se il seme di frumento non finisce sottoterra e non muore, non porta frutto. Se muore, invece, porta molto frutto” (vangelo di Giovanni). E’ così: la natura non conosce la morte, conosce solo una vita che si rigenera continuamente a cui è essenziale la morte senza la quale la vita non potrebbe rinascere. Forse la vera contrapposizione non è tra la vita e la morte, ma tra la vita della natura (che per vivere esige la morte delle singole esistenze) e la vita della singola esistenza (che per vivere deve allontanare la morte). Schopenhauer ha intuito questa distinzione tra il punto di vista individuale e quello della natura quando pensa che i soggetti della esperienza erotica non siamo noi, ma forze oscure e impersonali con cui la specie raggiunge i suoi scopi: l’amore sessuale è un inganno perpetuato dal genio della specie che persegue il suo interesse facendoci credere di perseguire il nostro. “Ogni innamoramento, per quanto etereo voglia apparire, è radicato esclusivamente nell’istinto sessuale, anzi non è assolutamente altro che un impulso sessuale … il più forte e il più attivo di tutti gli impulsi, assorbe continuamente la metà delle forze e dei pensieri della parte più giovane dell’umanità, costituisce il fine ultimo di quasi ogni sforzo umano”. Il momento più alto, più intenso dell’istinto sessuale, quello della sensazione di intenso piacere che giunge al culmine dell’eccitazione sessuale, l’orgasmo, è una esperienza molto simile alla estraniazione della morte. I francesi lo definiscono petite mort ed esiste un sito che colleziona foto di volti nel momento dell’orgasmo dove le espressioni delle facce non sono molto diverse da quelle di chi sta lasciando la vita. Se nell’orgasmo il mio io è così estraniato da perdersi, se avviene una sorta di diluizione della mia individualità, è lecito parlare di morte dell’io? Questo oltrepassamento della mia individualità non coincide con un’apertura alla totalità dell’essere, a quella condizione originaria precedente la nascita della mia individualità, del mio io individuale? Se la mia individualità si dissolve non è forse giusto parlare di anticipazione della morte nel corso della vita? Quando Platone nel Simposio racconta degli esseri umani primitivi che dopo essere stati tagliati in due da Zeus, desiderano ricongiungersi, abbracciarsi per ricostituire l’unità originaria, osserva: “E queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere e perciò la esprime con vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio”. Cos’è questo fondo enigmatico e buio che l’anima cerca e non sa esprimere? Potrebbe essere quella totalità originaria di cui sentiamo nostalgia? Ovvero quell’altra parte ignota del mio io su cui il mio io consapevole vuole affacciarsi per ricostituire l’unità originaria? Insomma la condizione per accedere a questa parte oscura è la morte della mia individualità che avviene nell’esperienza più intensa dell’amore. L’amore continua a giocare con la morte, con la perdita dell’io e perciò la sua essenza è trascendenza più che chiusura nel rapporto simbiotico a due. E che dire delle perversioni sessuali dove il piacere vuole oltrepassare il limite tendendo all’eccesso? in questa sua onnipotenza non manifesta, forse, la forza distruttiva della pulsione di morte di cui parlava Freud? “Ciò di cui gode il perverso è il piacere che deriva non dalla sessualità, ma dalla sessualità portata a quel limite oltre il quale c’è l’incontro con la morte” (Galimberti). Queste pulsioni di morte non sono simili a quella vita della natura di cui parlavamo a cui è essenziale la morte degli individui per perpetuare la vita? Di nuovo amore e morte si intrecciano. (Amore - 8 precedente seguente) |

|

Post n°43 pubblicato il 07 Marzo 2010 da m_de_pasquale

Perchè quando siamo felici il tempo scorre velocemente e quando soffriamo lo stesso tempo scorre lentamente? Perchè quando siamo in ansia il tempo non passa mai? E perché siamo rapiti da un senso di struggimento quando ricordiamo episodi del nostro passato? Cos’è il tempo? La difficoltà nel definirlo dipende forse dal fatto che scorre e ciò che è mobile è difficilmente oggettivabile? Già Agostino nelle sue Confessioni prospetta il problema: “Che cosa è, allora, il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so: eppure posso affermare con sicurezza di sapere che se nulla passasse, non esisterebbe un passato; se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe un futuro: se nulla esistesse, non vi sarebbe un presente”. Probabilmente la famosa definizione di Platone contenuta nel Timeo (“immagine mobile dell’eternità”) vuole rappresentare il mistero del tempo che coniuga divenire con stabilità. E non è che questa difficoltà si sia risolta col progredire del pensiero se ancora Husserl nel secolo scorso può dire: “Naturalmente, cosa sia il tempo, lo sappiamo tutti: è la cosa più notoria di questo mondo. Tuttavia, non appena facciamo il tentativo di renderci conto della coscienza del tempo, di porre nel loro giusto rapporto il tempo oggettivo e la coscienza soggettiva del tempo, di renderci comprensibile come l’oggettività temporale, e quindi l’oggettività individuale in genere, possa costituirsi nella coscienza soggettiva del tempo, anzi, non appena tentiamo di analizzare la coscienza puramente soggettiva del tempo, l’importo fenomenologico dei vissuti del tempo, ecco che ci avvolgiamo nelle più strane difficoltà, contraddizioni, confusioni”. Allora il profilo problematico è nell’incontro tra il tempo oggettivo e la coscienza soggettiva del tempo, tra il tempo dell’orologio che scorre implacabilmente e il tempo interiore che in ciascuno di noi si svolge in modi radicalmente diversi nella misura in cui siamo lieti o tristi, interessati o annoiati, angosciati o stanchi, allegri o disperati. Precisa Borgna che “questi diversi stati d’animo, queste situazioni emozionali diverse, trascinano con sé una diversa coscienza soggettiva del tempo: frenandolo o accelerandolo, inibendolo o facendolo precipitare in caroselli tumultuosi”. Le emozioni che proviamo contribuiscono alla particolare esperienza (durata, qualità …) che facciamo del tempo: è un tempo vuoto di attese e di speranze quando siamo pervasi dalla noia; il futuro è assente ed il nostro presente è risucchiato nel passato quando siamo malinconici; il passato, il presente e il futuro si fondono e confondono nell’angoscia; il futuro è ambiguo e dilemmatico quando siamo sospesi nell’attesa; mentre è aperto e luminoso quando siamo pieni di speranza. C’è un’ulteriore considerazione possibile stimolata dal pensiero di Agostino quando riflette sulla non esistenza del passato e del futuro: “Futuro e passato non esistono; impropriamente si dice ‘tre sono i tempi: il passato, il presente e il futuro’. Più esatto, sarebbe dire ‘tre sono i tempi: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro’. Queste ultime tre forme esistono nell’anima, né vedo la possibilità altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente è l’intuizione diretta, il presente del futuro è l’attesa”. Siamo consapevoli del divenire (dello scorrere implacabile) del tempo quando mettiamo a confronto il passato col presente, il futuro col presente: rendendo presente il passato attraverso la memoria cogliamo la tensione tra ciò che è stato e che non potrà più essere; rendendo presente il futuro con l’attesa cogliamo la tensione tra ciò che potrebbe essere e che non è ancora. La tensione è dialettica tra due poli e la dialettica è il segno della vita; ma la tensione deve esprimersi nel giusto equilibrio tra i due poli altrimenti la dolcezza della nostalgia (nostos=ritorno e algos=dolore) provata perché si è reso presente il ricordo del passato attraverso la memoria potrebbe diventare depressione; e l’attesa vissuta perché si è reso presente il futuro potrebbe diventare angosciante dato che si aspetta nell’inquietudine qualcosa che non si conosce. Insomma il vero tempo, quello reale, che viviamo è il presente: “Ed anche l’ora si svolge in istanti fuggitivi; quello volato via è passato, quello che gli resta è futuro. Se possiamo farci un’idea del tempo, quel solo punto si può chiamare presente che non si può più suddividere in particelle, per quanto piccolissime: ma anche quel punto trasvola così rapido dal futuro al passato, da non avere estensione alcuna di durata” (Agostino). Il presente è il punto fermo che deve relazionarsi nella giusta misura con passato e futuro, prodotti della nostra immaginazione. Esso deve acquisire una centralità per vaccinarsi dalla depressione e dall’angoscia. Probabilmente se la concezione lineare del tempo introdotta dal cristianesimo (dove il futuro è privilegiato rispetto al passato e costituisce anche il senso del presente) si lasciasse fecondare dall’annuncio nietzschiano dell’eterno ritorno all’uguale (dove in un’ottica circolare il futuro non è altro che la ripresa del passato e dove il presente non ha bisogno di trovare un senso esterno), “l’attimo” acquisirebbe una centralità tale da farci desiderare di vivere con gioiosa accettazione il presente in tutta la sua tragica bellezza. Solo così l’uomo potrà sopportare a dirla con Nietzsche “il peso più grande” di accettare e vivere gioiosamente il suo presente con tutte le sue gioie e i suoi dolori. Non si “getterebbe a terra digrignando i denti” all’annuncio che “questa vita che vivi adesso e che hai vissuto, dovrai viverla ancora innumerevoli volte; e non ci sarà niente di nuovo, in essa, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e tutto quello che in essa c’è di indicibilmente piccolo e grande deve tornare”. Non voler nulla di diverso da quello che è. |

|

“Amore è cosa intricata, perché sempre ci si confonde e non ci si chiarisce se si ama l’altro o si ama la relazione, se si soddisfa il nostro bisogno di sicurezza o il nostro bisogno di felicità. Oppure si vuole la felicità, ma non i suoi costi; e in alternativa si vuole la sicurezza, ma non la sua noia. Amore è un gioco di forze dove si decide a quale dio offrire la propria vita: al dio della felicità che sempre accompagna la realizzazione di sé, o al dio della sicurezza che molto spesso si affianca alla negazione di sé. Una cosa è certa: che nella relazione, nel “noi” non ci si può seppellire come in una tomba. Ogni tanto bisogna uscire, se non altro per sapere chi siamo senza di lei o di lui. Solo gli altri, infatti, ci raccontano le parti sconosciute di noi. Gli altri, se li lasciamo parlare, senza soffocarli con il nostro bisogno di conferme che di solito, sbagliando, siamo soliti chiamare bisogno d’amore”. Partendo da questa riflessione di Galimberti si potrebbe interpretare il tradimento come il tentativo di salvaguardare la propria individualità dall’abbraccio mortale del “noi”? come la reazione all’asfissia di un rapporto che ha privilegiato la sicurezza per la felicità? come il rifiuto che la nostra identità possa costituirsi solo all’interno del recinto dell’amore da non tradire? Si potrebbe interpretare il tradimento come un viaggio fuori dal “noi” che produce un cambiamento in chi tradisce? Già immagino la reazione – soprattutto quella femminile – a questi interrogativi! In effetti di fronte ad un tradimento la reazione più “naturale” è quella della vendetta: senza riflettere che essa è una risposta emotiva che salda il conto ma non emancipa la coscienza, perché, certamente, quando è immediata scarica una tensione, ma quando è rimandata restringe la coscienza in fantasie di crudeltà tali da impedirle di fare qualsiasi altra esperienza. Alla vendetta si accompagna quel meccanismo di negazione che mi porta a negare il valore dell’altro, prima idealizzato: l’altro che prima era tutta la mia vita, ora è ricacciato per intero nella sua ombra. Se poi con la vendetta compare anche il cinismo che mi fa dire che l’amore è sempre una fregatura, o la svalutazione di sé che porta a deridere i sentimenti provati, che mi fa vergognare di averli provati, allora, credo, che chi ci rimette maggiormente sono io perché tradisco me stesso e blocco la mia coscienza. Ragionando a freddo verrebbe di chiederci se non sia più conveniente per noi riconoscere (ovvio che il riconoscimento dovrebbe essere reciproco) il tradimento (perdono forse è una parola troppo grossa?) e passare oltre. Ciò costituirebbe certamente un salto perché ci emanciperebbe da una visione ingenua dell’amore che non vuole vedere la parte oscura che costituisce ognuno di noi. Nel tradimento la realtà appare nel suo doppio, ha termine quella beatitudine infantile che non conosceva il male. Riflettendo su queste cose con i ragazzi a scuola all’interno di una attività di consulenza filosofica sulle emozioni connesse all’amore e a cui questi post sull’amore si ispirano, una ragazza ha così raccontato il suo stato d’animo quando è posseduta dall’odio scatenato da un tradimento: “L’odio è il sentimento più vicino all’amore, anzi è amore. Chi non ama non può odiare. E’ la parte oscura dell’amore. Quando questo sentimento entra in gioco il corpo cambia completamente. Si sentono dolori in varie parti del corpo, anche se si è la persona più sana del mondo. Viene voglia di gridare, di farsi del male per concentrare questo dolore in un’altra zona. Ti senti sola e pensi che tutti ti siano contro … ti chiudi in te stessa e non vuoi parlare… sembra inutile qualsiasi tentativo di arginare questa tempesta, questa immensa sensazione di rabbia”. Nell’amore, l’odio è il riflesso dello stato di pericolo in cui versa la persona che ama perché, quando si ama, l’amato ha un potere enorme su di me: odiandola è come se volessi riscattarmi dalla dipendenza in cui il mio desiderio d’amore mi pone nei suoi confronti. La dipendenza lede la mia dignità, ma la dipendenza non è forse la parte costitutiva della relazione amorosa? La situazione di vulnerabilità, propria della condizione di dipendenza, mi fa sentire in pericolo: mi difendo col potere di attaccare l’altro, il quale attraendomi ha turbato la mia serenità. Allora non ha forse ragione la ragazza quando dice che solo quando si ama si odia veramente? (Amore - 7 precedente successivo) |

|

Post n°41 pubblicato il 21 Febbraio 2010 da m_de_pasquale

Sarà stata la contaminazione tra Platone – con i ragazzi di terza stiamo leggendo il mito della caverna – e Freud – con quelli di quinta stiamo facendo un approfondimento sulla teoria della sessualità – che mi ha fatto pensare alla riflessione della filosofa Irigaray ed in particolare alla sua analisi del mito della caverna: “Socrate racconta che degli uomini abitano sottoterra in una dimora che ha forma di caverna. Terra, dimora, caverna si possono leggere come espressioni quasi equivalenti a ύστέρα [termine usato da Platone nel racconto contenuto nel libro VII della Repubblica: la sua traduzione letterale è utero]”. Gli uomini che abitano la caverna fin dalla loro infanzia sono “incatenati al collo e alle gambe, sono tenuti con la testa e il sesso, di fronte a, rivolti verso il davanti”, quindi non sono mai usciti da questo luogo. “L’entrata in questo antro è costituita da un lungo passaggio che porta verso l’alto, verso la luce del giorno”. Socrate prosegue raccontando che dalla caverna, a forma di un ventre, si libera un prigioniero che percorre la strada verso il mondo esterno illuminato dal sole. Irigaray proponendo un’interpretazione del mito platonico basata sul parallelismo tra caverna e utero, ritrova, così, l’origine simbolica dell’esclusione del femminile e del materno da tutto il pensiero filosofico occidentale. Da una parte l’utero/caverna, simbolo della nascita carnale (il primo segmento secondo Platone, quello della sensibilità), dall’altra il sole, simbolo della rinascita spirituale (il secondo segmento, quello dell’intelletto), costituente, per Platone, il modello originario: l’anima si lascia alle spalle le suggestioni della molteplicità terrena per tendere all’Uno, al Bene in cui individua la sua vera origine. Viene dimenticata l’origine materna, corporea, femminile (simboleggiata dalla caverna) in favore di una nuova genesi, più nobile di quella carnale, ma dolorosa, che brucia gli occhi, (rappresentata dalla fuga verso il mondo esterno, illuminato dal sole) mediata solo dal pensiero. E’ un percorso tutto maschile che si perde nella ricerca di una nascita considerata più nobile di quella carnale, una nascita mediata solo dal pensiero: che ne è dell’origine materna, carnale e della genealogia femminile in cui l’anima si inscrive? L’androcentrismo platonico, secondo Irigaray, è evidente: “Viene perpetuata, con l’aiuto delle catene, la finzione della linearità, della prospettiva rettilinea, del movimento continuo in un’unica direzione. Verso l’avanti. Antro che non può essere esplorato circolarmente, circoscritto, delimitato con circospezione…. L’unica cosa che possono fare è di guardare di fronte a sé quello che si da loro a vedere. Immobilizzati come sono dall’impossibilità di voltarsi, di ritornare verso l’origine, verso l’ ύστέρα, devono per forza guardare di fronte a sé, verso il fondo dell’antro, verso il progetto metaforico del fondo dell’antro che servirà da tela di sfondo per tutte le future rappresentazioni. Facce, sguardi, sessi tenuti nella direzione retta, sempre tesi in avanti, secondo una linea retta. Direzione fallica, linea fallica, tempo fallico, le spalle girate all’origine […] Da sempre essi sono prigionieri del processo di metaforizzazione dell’ ύστέρα. Traslazione dall’anteriore al posteriore, dall’origine alla fine, all’orizzonte del telos … l’ύστέρα non apparirà mai, non avrà mai volto … ma il progetto della sua rappresentazione sta sotto, ingloba, circonda, connota ogni veduta, punto di vista… degli uomini quindi si trovano incatenati in questa traslazione dell’ ύστέρα”. Predominio del pensiero maschile, un pensiero che guarda in avanti, rettilineo, verso il telos; pensiero disgiuntivo che separa gli opposti nella contrapposizione dei significati; pensiero che privilegia la ragione (l’anima razionale) la sola capace di cogliere la vera origine (Il Bene, l’Uno). Che ne è del pensiero femminile che guarda all’indietro, che si rivolge all’origine carnale, all’utero da cui proveniamo? Che fa convivere (congiunge) ciò che è opposto e perciò è simbolico nel senso che mette assieme ciò che la ragione disgiunge? Che è attento all’abisso del nostro inconscio (l’anima psichica) considerando che la nostra psiche è più della nostra razionalità? Nonostante la soggezione (rimozione) storica che questo pensiero ha subito, esso riaffiora: è quella alterità femminile dimenticata, mortificata da una cultura secolare che ritorna come inconscio (luogo dove la produzione di senso avviene per accoglimento degli opposti e non per separazione), sentimento (mente che tiene insieme – syn – gli opposti senza espellere l’uno a vantaggio dell’altro), sesso (ovvero nesso perché avvicina gli opposti, il maschio e la femmina, per legarli insieme). Afferma Galimberti: “ C’è una differenza tra il maschile e il femminile, e coloro che la negano la possono negare solo in quanto hanno già negato psiche, inconscio, sentimento e sesso. Dopo questo sacrificio nasce l’indifferenza tra maschile e femminile o, come oggi si preferisce dire, la parità dei sessi. Una parità che, come ognuno può vedere da sé, è giocata sul modello maschile che conosce solo la luce chiara del giorno in opposizione alla luce nera della notte, mai quelle albe e quei tramonti dove le due luci si con-fondono”. Noi maschi dobbiamo capire che esiste la differenza e che l’alterità non può essere pensata riducendola alle categorie della nostra parte (col rischio che le donne siano maschi travestiti da donne: la donna col pisello di una nota canzone). Non dovremmo, forse, ritornare a quanto diceva Jung sulla parte più profonda di noi, caratterizzata dall’unione dei contrari, il cui accesso – indispensabile per il nostro equilibrio interiore – avviene grazie alla parte femminile (anima) che ci abita? |

|

Post n°40 pubblicato il 14 Febbraio 2010 da m_de_pasquale

La mancanza di valori è una delle cause sbandierate della crisi di una società. Non ci sono più quegli ideali, quei significati forti, quei fini universali che dovrebbero orientare le vite degli uomini. Il nichilismo (nell’accezione nietzschiana “nichilismo: i valori supremi si svalorizzano”) ne è la conseguenza. Le soluzioni che si prospettano? Ritorno nostalgico agli antichi valori (famiglia, patria e religione, …) oppure sostituzione dei valori decaduti con nuovi in attesa che anche questi facciano la stessa fine. E se invece seguissimo un’altra strada, quella di capire perché abbiamo bisogno di valori? Storicamente il valore si annuncia in Platone che valorizzando un ente lo fa diventare un Super-ente (il Bene): l’essere è la condizione perché le cose siano, ma dimenticandolo bisogna inventarsi qualcosa che faccia essere gli enti, appunto il Super-ente. Difficile riuscire a spiegare negli spazi di un post cos’è l’essere … per Jaspers è Umgreifende, vale a dire quell’onnicomprensività che consente l’accadere dell’ente: l’Essere non appare in sé ma solo nell’ente; e quando l’ente appare, l’Essere indietreggia e scompare: la presenza dell’Essere si annuncia sottraendosi nell’apparizione dell’ente. L’epoca del nichilismo è l’epoca della dimenticanza della differenza tra Essere ed ente e quindi dell’oblio dell’essere: il nichilismo considera l’essere come un nulla (nihil = niente) perché considera l’ente come un tutto. Il Super-ente platonico vale incondizionatamente, esso, cioè, ha la pretesa di essere per virtù propria e non per l’essere, sicché dell’essere ne è nulla. Se l’essere è niente (nichilismo), il valore è alla base di ogni ente. L’inconsistenza dei valori risiede nel fatto che a porli non è l’essere, ma l’uomo che, proprio in occasione dell’assentarsi dell’essere, va alla ricerca di quell’ente capace di far essere la totalità degli enti. Per effetto di questa valutazione, operata dall’uomo, nasce il mondo sovrasensibile con al vertice il Super-ente che ha potenza su tutti gli enti. Ma la valorizzazione è il frutto di una valutazione soggettiva dell’uomo; l’unico fondamento possibile per una gerarchia di valori è la valutazione della soggettività umana. Ci ricorda Heidegger: “Il pensiero che si pronuncia contro i valori non sostiene che tutto ciò che viene indicato come valore, la cultura, l’arte, la scienza, la dignità umana, il mondo e Dio, siano senza valore. Si tratta piuttosto di capire che proprio quando si caratterizza qualcosa come valore, ciò che è così valutato viene privato della sua dignità. Ciò significa che con la stima di qualcosa come valore, ciò che è così valutato lo è solo come oggetto della stima umana. Ma ciò che qualcosa è nel suo essere non si esaurisce nella sua oggettività, e ciò tanto meno se l’oggettualità considerata ha il carattere del valore. Ogni valutazione, anche quando è una valutazione positiva, è una soggettivazione. Essa non lascia essere l’ente, ma lo fa valere solo come oggetto del proprio fare. Lo strano sforzo di dimostrare l’oggettività dei valori, non sa quel che fa. Proclamare per sovrappiù Dio come il valore più alto significa degradare l’essenza di Dio. Pensare per valori, qui e altrove, è la più grande bestemmia che si possa pensare contro l’essere. Pensare contro i valori non vuol dire perciò sbandierare l’assenza di valori e la nientità dell’ente, ma portare la radura della verità dell’essere davanti al pensiero, contro la soggettivazione dell’ente ridotto a mero oggetto”. Il valore (frutto della soggettività umana che valuta), quindi, prendendo il posto dell’essere viene a costituire l’ideale a cui il reale deve adeguarsi: il dover-essere supera l’essere. Nascita della metafisica e dell’etica che come si è dimostrato sono operazioni umane, troppo umane. Insomma, i valori, nella storia della metafisica occidentale, sono stati funzionali all’oblio dell’essere perché essi, afferma Galimberti, “non sono un evento dell’essere, ma un fatto puramente estimativo che ha il suo fondamento nella soggettività, per cui ciò che viene valorizzato viene in effetti abbassato al rango di un’umana valutazione soggettiva. Bisogna quindi eliminare i valori per riportarsi alla luce dell’essere”. Riportarsi alla luce dell’essere significa cogliere la realtà nella sua originarietà come intende fare la fenomenologia che si colloca oltre la oggettivazione del soggetto (scissione soggetto-oggetto) per avvertire la presenza originaria (unità soggetto-oggetto). Sono più pericolosi i critici dei valori che ne denunciano l’origine soggettiva, o chi impone valori alimentando l’oblio dell’essere? Alla luce di queste considerazioni possiamo capire l’accorato appello che Nietzsche mette sulla bocca di Zarathustra quando, giunto nella città dal suo ritiro sui monti, annuncia il superuomo e scongiura i fratelli: “restate fedeli alla terra e non prestate fede a coloro che vi parlano di speranze ultraterrene! Sono avvelenatori, lo sappiano o no. Spregiatori della vita sono, moribondi e loro stessi avvelenati, di cui la terra è stanca: vadano dove vogliono!“. Il filosofo destituisce il valore dei valori, la loro presunta oggettività, trascendenza, incondizionatezza, perché alle spalle del valore non c’è l’essere ma l’umana valutazione, la quale valuta in conformità ai bisogni della vita che la volontà di potenza spinge a soddisfare. Potrebbe essere questa la via per liberarci dalla visione gerarchica della realtà: non esistono cose, relazioni, fatti più importanti e meno importanti … tutti si equivalgono perché tutti “sono”? |

|

Post n°39 pubblicato il 07 Febbraio 2010 da m_de_pasquale