RACCONTI & OPINIONIPagine di Lavoro, Salute, Politica, Cultura, Relazioni sociali - a cura di franco cilenti |

Segui il nuovo blog "Lavoro e Salute" su wordpress www.blog-lavoroesalute.org

---------------------------------------

Chi è interessato a scrivere e distribuire la rivìsta nel suo posto di lavoro, o pubblicare una propria edizione territoriale di Lavoro e Salute, sriva a info@lavoroesalute.org

Distribuito gratuitamente da 37 anni. A cura di operatori e operatrici della sanità. Finanziato dai promotori con il contributo dei lettori.

Tutti i numeri in pdf

![]()

LA RIVISTA NAZIONALE

MEDICINA DEMOCRATICA

movimento di lotta per la salute

TUTTO IL CONGRESSO SU

AREA PERSONALE

MENU

CERCA IN QUESTO BLOG

MAPPA LETTORI

Messaggi del 12/05/2014

|

Post n°8848 pubblicato il 12 Maggio 2014 da cile54

|

|

Post n°8847 pubblicato il 12 Maggio 2014 da cile54

SUICIDI

Libri & Conflitti A partire dal famoso volume di Durkheim “Il suicidio” e a partire da un campione di quaranta storie di suicidi economici avvenuti in Italia tra il 2012 e il 2013, in questo libro si indicano le cause principali che spingono molti lavoratori a optare per la morte volontaria nella società contemporanea. Il suicidio, inteso qui solo come “fatto sociale”, appare strettamente legato alle dinamiche prodotte dalla crisi economica, dalle matrici del neoliberismo, dalla crisi del Welfare e dei diritti sociali, da un’antropologia negativa prevalentemente fondata sulla paura del futuro, sul debito, sulla colpa, su un senso di smarrimento e solitudine generalizzati, sull’impossibilità stessa di accettare il fallimento. La crisi economica letta attraverso i suicidi, dunque, diventa essa stessa crisi dei legami sociali, crisi di un’etica condivisa, processo di scomposizione sociale e di individualizzazione. Una voragine da cui ripartire per pensare un nuovo modello di società, un nuovo modo di produzione, un nuovo Welfare.

Valgono più i numeri o le persone? La “guerra” dei dati e i corpi che contano

Prima di passare alla costruzione genealogica della condizione umana nella crisi e delle sue ripercussioni sui singoli attori sociali in relazione all’atto del togliersi la vita, proveremo ad individuare gli “ordini discorsivi” che hanno animato il dibattito sul tasso suicidario in Italia. Per tutto il 2012 i media hanno trasmesso notizie e statistiche che oscillavano tra la costruzione di un allarme sociale prodotto dal meccanismo di “notiziabilità”11 dei suicidi (articoli di cronaca nera che rimbalzavano sui social network, statistiche, talk show etc.) e il “contro-allarme sociale” ovvero la smentita sull’effettivo aumento dei casi di “suicidio economico” da parte di autorevoli istituti statistici. Il 2012 è anche l’anno in cui in Italia la retorica dell’austerity domina la scena pubblica a ridosso di una crisi economica che, sino ad allora, pareva essere stata rimossa, quantomeno dalla politica. Il clima di “negatività” si esaspera e i casi di suicidiocominciano a fare notizia. Oggi i media non ne parlano quasi più, ma il fenomeno non si è fermato, non foss’altro perché l’andamento dei suicidi per ragioni economiche è più o meno stabile, con picchi sempre verso l’alto e mai verso il basso, in qualsiasi momento di crisi e da sempre. A questi vanno aggiunti i suicidi in carcere o negli OPG (Ospedali psichiatrici giudiziari), considerati dalla doxa quasi sempre “altri” rispetto all’origine economica che determina quelli dei lavoratori dipendenti o autonomi i quali, come è noto, tendono a fare più notizia (su povertà e suicidio in carcere si veda il saggio di Saitta). In sintesi, il suicidio economico come fenomeno sociale esiste ed esisterà sempre, a prescindere dal meccanismo di “notiziabilità”. Ciò che a noi interessa, semmai, è capire la trasformazione delle cause sociali che inducono o possono indurre ad optare per la morte volontaria. In questo paragrafo, intanto, proveremo a ricostruire la modalità attraverso cui gli istituti statistici si sono mossi sulla scena pubblica per tutto il 2012, perché al di là della costruzione dell’allarme e del contro-allarme, è pressocchè impossibile, oggi, capire davvero l’entità del fenomeno sul piano numerico, almeno per quell’anno, nonostante il suicidio stesso fosse diventato un “ordine discorsivo” per tutti i media. La concorrenza tra Istituti Statistici, in altre parole, non ha agevolato l’accesso alla verità sull’argomento sino a generare una vera “guerra dei numeri” sviante e contraddittoria, mentre dall’altra parte i quotidiani davano sempre più spazio a singoli casi di morte volontaria a causa della crisi. Proviamo a ricostruire e a svelare lo scenario. Tra il 2010 e il 2012 l’Eures pubblica un rapporto di ricerca dal titolo “Il suicidio in Italia al tempo della crisi”12 che, immediatamente, fa notizia. I dati che emergono dal rapporto sono piuttosto allarmanti. Gli autori della ricerca mettono in evidenza quanto il rischio suicidario sia più alto nella componente della forza lavoro più esposta all’impatto della crisi, così emerge che nel 2010 (prima della costruzione sociale dell’allarme) 362 persone si erano suicidate a causa della disoccupazione, superando i 357 casi del 2009 (che già rappresentavano una forte impennata rispetto ai 270 accertati in media del triennio precedente, rispettivamente 275, 270 e 260 nel 2006, 2007 e 2008). La situazione economica, secondo l’Eures, non ha effetti solo sui “senza-lavoro”, ma anche sugli imprenditori e i lavoratori autonomi (nel 2010 stimano 192 suicidi tra i lavoratori in proprio e 144 tra gli imprenditori e i liberi professionisti per un totale di 336). Si pensi al famoso caso degli imprenditori del Nord-Est (si veda il saggio di Peroni). Nei primi mesi del 2012 (aprile), invece, l’Eures annuncia che il bilancio sui suicidi si andava aggravando ulteriormente, dal momento che già 73 persone si erano tolte la vita a causa della crisi e dei problemi economici. Considerando l’indice di rischio specifi co individuato dall’istituto statistico (suicidi per ogni 100 mila abitanti nella medesima condizione) sono i disoccupati, dunque, a presentare l’indice più alto (17,2%), seguiti con scarti signifi cativi dagli imprenditori e liberi professionisti (10%) colpiti dalle fl uttuazioni del mercato e dai ritardi nei pagamenti per i beni e i servizi venduti, in primo luogo da parte della Pubblica Amministrazione, e dalla conseguente diffi coltà di accesso al credito. Seguono i lavoratori in proprio (5,5%) e chiudono la graduatoria del rischio i “più tutelati” cioè i lavoratori dipendenti (4,5%). Soltanto di poco più alto, infi ne, l’indice di rischio suicidario degli inattivi (pensionati, casalinghe, studenti, eccetera). Il rischio suicidio, inoltre, secondo l’Eures, è sempre in agguato nella fascia dei cosiddetti “esodati”, in genere di età compresa tra i 45 e i 64 anni, si parla di un incremento di casi del 12,6% nel 2010 rispetto al 2009 e del 16,8% rispetto al 2008. Sempre nel 2012, in agosto, l’autorevole “Sole 24 Ore” pubblica i dati di uno studio inglese sui suicidi attribuibili alla crisi economica e fi nanziaria13. Lo studio, diretto dal prof. Roberto De Vogli, professore associato di salute globale all’Università del Michigan e all’University College di Londra conferma che, effettivamente, a causa della crisi i suicidi e i tentati suicidi in Italia aumentano di parecchie unità a partire dal 2008. I dati a cui fanno riferimento, elemento curioso che spiegheremo più avanti, sono quelli dell’Istat. De Vogli rilascia un corsivo al “Sole 24 Ore” e dice: “Abbiamo osservato che i suicidi e i tentati suicidi erano cresciuti con un tasso del 10,2 già prima della crisi fi nanziaria, ma dopo questo periodo la percentuale è salita al 53,9. Abbiamo così stimato un numero di 290 suicidi e tentati suicidi in eccesso imputabili alla grande recessione” . Un dato e una tendenza, peraltro, presenti anche in altri paesi europei, nei cosiddetti PIIGS14, ovvero i paesi più indebitati e più subalterni alle politiche imposte dall’ideologia dell’austerity, ma anche – e in proporzioni ben più epiche – nei cosiddetti BRICS15 ovvero i paesi non europei il cui impatto con il sistema capitalistico avviato dalla globalizzazione ha prodotto vere e proprie rivoluzioni strutturali e antropologiche16. Da parte sua, sempre innegativo della crisi. Suicidio, anomia, dismisura e désaffi liation 19 quel periodo, la CGIA (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre pubblica un rapporto di ricerca nel quale denuncia un aumento del 24,6% di suicidi già nel 2010. Passano pochi mesi e nei primi giorni del novembre 2012 l’Istat, per voce del suo presidente, nell’ambito di un convegno organizzato a Bologna dalla rivista “Il Mulino”, sostiene la tesi secondo cui in Italia non v’è alcuna emergenza suicidi. E per sostenere questa tesi critica l’Eures, nonché la CGIA di Mestre rei, colpevoli, secondo lui, di aver stravolto i dati e di non aver dichiarato il tipo di metodologia quantitativa utilizzata per la rilevazione presentando “un’emergenza suicidi” di fatto assente nella nostra società17. Ma è davvero assente o trattasi di mera competitività e di “guerra dei numeri” tra istituti statistici pubblici e istituti di ricerca sociale privati? Per svelare il busillis, siamo andati a studiare i dati disponibili sul sito dell’Istat18. Intanto bisognerebbe dire che i dati resi noti dall’Istat hanno come aggiornamento ultimo il 2009. Inoltre gli stessi vengono dedotti a partire da due fonti, una sanitaria e una giudiziaria: l’indagine sanitaria su “Decessi e cause di morte” e la fonte giudiziaria “Suicidi e tentativi di suicidio”. L’Istat dichiara altresì di preferire i dati provenienti dalla fonte sanitaria, anziché quella giudiziaria, perché secondo loro hanno una copertura maggiore del fenomeno. I mezzi di comunicazione di massa, però, di solito fanno riferimento alle questure per coprire la cronaca e, come è noto,un suicidio anche s emotivato da lettere, testimonianze etc., afferisce alla sfera della “morte violenta”, mentre diventa solo un numero tra gli altri nelle statistiche mortuarie fornite dal sistema sanitario. Inoltre, come mai lo studio svolto dalle Università inglesi e pubblicato dal “Sole 24 Ore”, pur dichiarando di utilizzare i dati dell’Istat, sostiene la tesi secondo cui in Italia i “suicidi economici” siano aumentati esponenzialmente almeno sino al 2011-2012? Per i sociologi, a differenza degli statistici, rispondere è piuttosto semplice: i singoli fenomeni sociali, in questo caso i suicidi avvenuti a causa del clima e delle condizioni materiali prodotte dalla crisi, defi niti da noi come “suicidi economici”, costituiscono in sé un campo di osservazione che, in quanto tale, va scorporato dai dati generali sul medesimo fenomeno. Il chè implica un rovesciamento del senso che possono avere i dati quantitativi nella comprensione dei fenomeni sociali e di questo in particolare: laddove sia vero che il tasso suicidario generale non sia aumentato e dunque non v’è emergenza, né allarme, è altrettanto vero che per una tipologia specifi ca, in questo caso il “suicidio economico”, vi possa essere un aumento dei casi che, comunque, può non determinare l’aumento dell’andamento generale delle morti volontarie. In ogni caso, quel che qui ci preme sottolineare è che, al di là dei numeri, moltissime persone sono state indotte a suicidarsi a causa della crisi e che questo “costo umano”, al di là della quantifi cazione numerica, costituisce in sé un problema che i sociologi non possono ignorare perché rappresenta, simbolicamente e nella realtà, un fenomeno sociale che “negativizza” la stessa società. Da parte nostra, l’empiria in relazione all’osservazione del fenomeno si è prevalentemente basata sulle singole storie di suicidio che abbiamo avuto modo di monitorare tra la fi ne del 2011 e per tutto il 2012, nonché interviste e monitoraggio dei dati. Nello specifi co chi scrive ha monitorato quaranta storie pubblicate su varie testate nazionali e locali, nonché alcune note di agenzia. Cosicchè, a partire da questo campione qualitativo, proveremo a delineare alcune variabili che possono aiutarci a capire meglio cosa ha indotto svariate persone ad optare per la morte volontaria nel momento più topico delle narrazioni sulla crisi economica e delle narrazioni sull’austerity. Il primo dato interessante da trarre è che queste storie suicidarie sono piuttosto trasversali, seppure in proporzioni diverse denotano un passaggio di fase rispetto agli studi di Durkheim relativi al suicidio incistato nel grande mutamento della rivoluzione industriale. A suicidarsi non è più solo il proletario o il contadino che fa l’esperienza dell’anomia nella metropoli fordista, ma è anche il manager, l’imprenditore, il ricercatore, la pensionata e il pensionato, l’artigiano e il commerciante, il rappresentante, così come l’operaio disoccupato o in cassa integrazione o il ladruncolo fi nito in carcere a causa di un improvviso impoverimento. Le cause, invece, derivano tutte dal clima generato dalla crisi economica: 1) fallimento del progetto di vita e di lavoro; 2) mancata riscossione dei crediti dalle pubbliche amministrazioni così come da altri privati; 3) indebitamento con il fi sco e aumenti esponenziali dell’ammontare a causa dei tassi di interesse di Equitalia o di altre agenzie di riscossione; 4) senso di precarietà diffuso e paura del futuro; 5) impossibilità di accedere a nuovi crediti. Nonostante alcune tipologie suicidarie siano contestualizzate in territori specifi ci, potremmo dire che queste storie testimoniano una trasversalità geografi ca con dei picchi in Veneto e in Puglia, mentre se in prevalenza trattasi di persone tra i quaranta e i sessant’anni è possibile anche trovare molte storie di trentenni, qualche ventenne e alcuni pensionati. Questa trasversalità è molto importante perché ci aiuta a capire meglio quanto le cause, che oggi possono indurre un attore sociale al suicidio, siano immediatamente riconducibili al processo di désaffi liation generalizzato ovvero al superamento stesso della condizione di anomia (assenza di norme morali da colmare con l’istituzionalizzazione della solidarietà nel lessico di Durkheim) verso un processo di individualizzazione e di solitudine tali da non poter neppure più immaginare la possibilità di rivendicare diritti e Welfare, così come relazioni sociali basate sulla solidarietà organica. Un tempo fermo, senza futuro, nero e inghiottito dalla voragine della crisi. Una coincidenza micidiale tra vita, corpo, lavoro, economia, vuoto giuridico e sociale. O almeno questa deve essere stata l’esperienza di chi ha optato per la morte volontaria in questi ultimi anni. Ma cosa accade agli attori sociali all’interno di questa nuova condizione umana nella crisi prima ancora che optino per il suicidio?

Con saggi di Sara Fariello, Stefania Ferraro, Caterina Peroni, Pietro Saitta. Anna Simone è ricercatrice in sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma 3. Ha insegnato per anni Sociologia presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra le sue pubblicazioni in questa collana: Divenire Sans Papiers. Sociologia dei dissensi metropolitani (2002); I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nelle società del rischio (2009); Sessismo democratico. L’uso strumentale delle donne nel neoliberismo (2012). Ha curato, inoltre, Il lessico di biopolitica (manifestolibri 2006) e per la stessa casa editrice l’edizione italiana di Noi cittadini d’Europa. Lo stato, le frontiere il popolo di Etienne Balibar (2004).

I suicidi. Studio della condiozione umana nella crisi. a cura di Anna Simone MIMESIS EDIZIONI euro €12,00 pagine 130 11/5/2014 www.controlacrisi.org |

|

Post n°8846 pubblicato il 12 Maggio 2014 da cile54

Nei siti inquinati, maggior rischio di malattie

E' incredibile come a volte da una lunga sigla esca un acronimo che in realtà è una parola compiuta nella nostra lingua. E' quanto accade con l'acronimo S.E.N.T.I.E.R.I. che vien formato con le iniziali delle parole "Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio", appunto SENTIERI, che rivela e fa conoscere le analisi sul rischio per la salute dei nostri cittadini in termini di mortalità, incidenza dei tumori, numero dei ricoveri ospedalieri e cause dei ricoveri in 44 siti o aree che sono di interesse nazionale per le Bonifiche ambientali.

Viene ora presentato il terzo rapporto Sentieri (che scriveremo cosi per comodità) dopo che i primi due usciti nel 2010 e nel 2011 avevano trattato, il primo le basi metodologiche dello studio ed il secondo si era occupato di tracciare una trattazione sistematica della mortalità per causa, nelle popolazioni residenti nei 44 SIN inclusi nel Progetto.

Questo terzo rapporto, anch'esso coordinato dall'Istituto Superiore di sanità e con il supporto di AIRTUM (Associazione italiana del registri tumori) si occupa oltre ai dati sulla mortalità nei 44 siti, anche e soprattutto dei ricoveri ospedalieri e l'incidenza dei tumori.

Una seconda novità che viene introdotta nel rapporto è "il profilo di rischio oncologico" per le popolazioni che vivono nei siti che dovranno essere soggetti a bonifiche ambientali.

Lo scopo più importante nel definire questi profili di rischio non è tanto quello di fare una graduatoria di pericolosità fra le 44 aree contaminate, quanto quello di aiutare il servizio pubblico a stabilire delle priorità di trattamento anche perché ogni area, secondo il rapporto deve essere valutata singolarmente.

Un primo dato che emerge è la conferma della pericolosità dell'amianto che è presente non solamente nei siti in cui sono presenti fabbriche di cemento-amianto o cave di amianto.

I dati sui mesoteliomi provocati dall'asbesto, disegnano una mappa geografica quasi ubiquitaria che va dalle aree in Sicilia a Biancavilla (Catania), a Priolo (Siracusa), dove è documentata la presenza di asbesto e fibre asbestiformi, ma anche nelle aree portuali come quelli di Trieste, Taranto e Venezia, e quelle in cui c'è un'attività industriale a prevalente vocazione chimica, come nella Laguna di Grado e Marano, sempre a Priolo, a Venezia, ed include infine le cosiddette aree siderurgiche italiane che sono quelle di Taranto, Terni, e Trieste.

Un secondo dato generale che emerge è l'aumento delle patologie tumorali che riguardano il fegato.Ci sono poi situazioni in cui ci si trova di fronte non ad un aumento di patologie tumorali ma a situazioni cliniche "strane", come ad esempio l'aumento di incidenza, nell'area del "Basso bacino del fiume Chienti", nelle Marche, di patologie del sistema urinario, in particolare le insufficienze renali, che fanno pensare, agli autori del rapporto, ad una possibile relazione con i solventi alogenati dell'industria calzaturiera.

Questo terzo rapporto, come dicono gli stessi autori, rappresenta un'ulteriore tappa in quel processo di costruzione di un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica, nei siti contaminati presenti nel nostro sciagurato Paese che per molti anni è stato brutalmente violentato da un processo criminale di contaminazione ambientale.

Lo studio non è in grado di fornire relazioni causali sicure al mille per mille, tra i fattori contaminanti e le patologie scatenate, ma sicuramente è in grado di permettere, a chi ne ha la responsabilità politica ed ammnistrativa, di continuare a monitorare il territorio del nostro Paese e soprattutto di continuare a lavorare per bonificare intere aree della nostra terra che sono state, nel corso di anni ed in assenza di un qualunque intervento, completamente contaminate.

Gli esempi che in questi ultimi anni abbiamo avuto di territori nei quali le organizzazioni criminali e le mafie ambientali hanno impunemente sversato veleni distruggendo territori e falde acquifere, sono tanti anzi troppi. Speriamo che questo rapporto aiuti i nostri politici a tracciare il "SENTIERO" virtuoso che ci porterà a sconfiggere le ecomafie.

8/5/2014 www.globalist.it/ |

|

Post n°8845 pubblicato il 12 Maggio 2014 da cile54

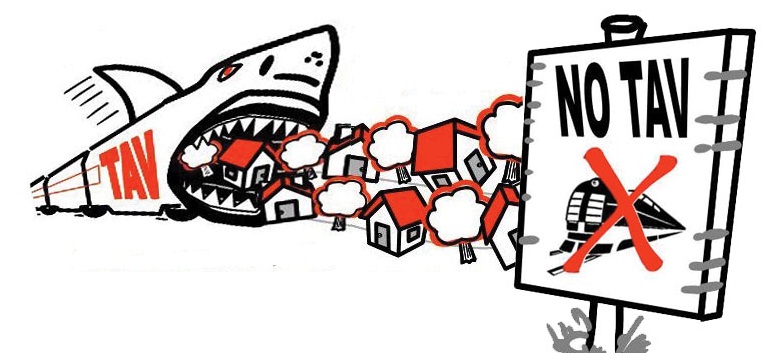

NoTav, la montatura dell’eversione Che in Val Susa sia in atto un intervento teso a reprimere il movimento di opposizione al Tav in quanto tale è ogni giorno più chiaro. Basta guardare al numero dei processi e degli imputati (mille, secondo alcuni media) e alla qualità delle imputazioni (estese fino ai reati di opinione). Ma c’è di più. Con la misura cautelare per atti di terrorismo applicata lo scorso 5 dicembre a quattro attivisti NoTav si è operato un ulteriore salto di qualità. Il fatto contestato consiste in un «assalto» al cantiere della Maddalena realizzato da una ventina di persone la notte del 14 maggio 2013 nel corso del quale alcuni componenti del gruppo incendiarono un compressore mentre gli altri ostacolavano l’intervento delle forze di polizia con il lancio di sassi e di «artifici esplosivi e incendiari». Nessuno dei presenti (operai e agenti di polizia) riportò lesioni neppur minime, tanto che non vi sono contestazioni al riguardo. Il fatto venne originariamente considerato dalla Procura di Torino come reato comune (seppur assai grave, dato il richiamo, a fianco della violenza a pubblico ufficiale, del tentato omicidio) ma, improvvisamente, in sede di richiesta della misura cautelare, la contestazione mutò in «attentato per finalità di terrorismo» e «atti di terrorismo» ai sensi degli articoli 280 e 280 bis codice penale. I pubblici ministeri (e i giudici della cautela) pongono a fondamento della nuova contestazione: a) l’idoneità del fatto ad arrecare un grave danno al Paese («è indubbio che azioni violente come quella della notte di maggio arrechino un grave danno al Paese quanto all’immagine — in ambito europeo — di partner affidabile»); b) l’attitudine dell’«attacco al cantiere», in considerazione delle modalità e del contesto, a intimidire la popolazione e/o a costringere i poteri pubblici ad astenersi dalle attività necessarie per realizzare la nuova linea ferroviaria. Si tratta di elementi inconsistenti. Infatti: a) l’affermazione che dalla mancata realizzazione della nuova linea ferroviaria deriverebbe «un grave danno per il Paese» e per la «sua immagine di partner europeo affidabile» è, insieme, una petizione di principio e un fuor d’opera: a maggior ragione in un contesto nazionale e internazionale in cui il dibattito sull’utilità dell’opera è più che mai aperto e in cui diversi Paesi — dal Portogallo all’Ucraina — vi hanno rinunciato senza con ciò diventare «inaffidabili» agli occhi dei partner europei; b) secondo la giurisprudenza di legittimità, coerentemente con il significato etimologico del termine, la connotazione terroristica o eversiva di un atto o di una pluralità di atti «non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta […], ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica […]che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale» (Cass., sez. V, 13 marzo 2012). Difficile anche solo ipotizzare un collegamento tra situazioni siffatte e le condotte contestate agli imputati; c) la mancanza, nel fatto specifico, del carattere terroristico non può essere surrogata, in forza di una proprietà transitiva sconosciuta al diritto penale, dal “contesto” richiamato nella misura cautelare (valido, solo, come criterio di interpretazione della condotta). Non solo. L’elenco, disordinato e approssimativo, degli episodi di violenza avvenuti in Val Susa tra il gennaio 2012 e l’ottobre 2013 riportato nell’ordinanza cautelare può (forse) evocare delle suggestioni ma non sostituire la prova, rigorosa e specifica, richiesta nel processo penale. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che i più gravi tra gli episodi elencati (tra cui tutti i cosiddetti sabotaggi) sono successivi al fatto oggetto di contestazione (sic!) e che dei circa 60 episodi precedenti (tutti di autore ignoto) alcuni sono insignificanti e altri riguardano lettere intimidatorie anonime. L’impressione è che la categoria del terrorismo venga utilizzata non per riconoscere reati contrassegnati da caratteristiche specifiche ma per stigmatizzare fatti ritenuti di particolare gravità e, per questo, da sottoporre a più intensa riprovazione sociale. Cosa doppiamente grave. Anzitutto perché estranea alla funzione del diritto penale. E poi perché un’evocazione impropria del terrorismo, lungi dal conferire maggiore autorevolezza alla relativa repressione, finisce per produrre nell’immaginario collettivo e nel vissuto dei protagonisti (e dei loro compagni) la rottura di un delicato argine culturale e pratico con effetti potenzialmente devastanti. Non è una bella prospettiva. Livio Pepino 10/5/2014 www.ilmanifesto.it |

L'informazione dipendente, dai fatti

Nel Paese della bugia la verità è una malattia

(Gianni Rodari)

SI IUS SOLI

notizie, conflitti, lotte......in tempo reale

--------------------------

www.osservatoriorepressione.info

G8 GENOVA 2011/ UN LIBRO ILLUSTRATO, MAURO BIANI

Diaz. La vignetta è nel mio libro “Chi semina racconta, sussidiario di resistenza sociale“.

Più di 240 pagine e 250 vignette e illustrazioni/storie per raccontare (dal 2005 al 2012) com’è che siamo finiti così.

> andate in fondo alla pagina linkata e acquistatelo on line.

Giorgiana Masi

Roma, 12 maggio 1977

omicidio di Stato

DARE CORPO ALLE ICONE

NO

NO LA NOSTRA CIVILTA' COSTITUZIONALE

LA NOSTRA CIVILTA' COSTITUZIONALE

CRIMINI DI GUERRA UNILATERALE. OGNI GIORNO SI SCAVANO FOSSE COMUNI PER I LAVORATORI UCCISI DA QUESTO SISTEMA POLITICO-ECONOMICO. NON BASTA PIU' DIRE "BASTA"

CRIMINI DI GUERRA UNILATERALE. OGNI GIORNO SI SCAVANO FOSSE COMUNI PER I LAVORATORI UCCISI DA QUESTO SISTEMA POLITICO-ECONOMICO. NON BASTA PIU' DIRE "BASTA"  L'autobiografia semplice e grande di "Sandra", staffetta partigiana

L'autobiografia semplice e grande di "Sandra", staffetta partigiana Il cavaliere e il Padrino. La storia della loggia massonica P2, il suo programma che Berlusconi sta attuando, con il silenzio dell'opposizione ombra

Il cavaliere e il Padrino. La storia della loggia massonica P2, il suo programma che Berlusconi sta attuando, con il silenzio dell'opposizione ombra "Odio gli indifferenti"

"Odio gli indifferenti"

LA GIORNATA DELLA MEMORIA

LA GIORNATA DELLA MEMORIA Per non dimenticare

Per non dimenticare

5 gennaio,

5 gennaio,

13 ANNI, VIOLENTATA DAGLI UOMINI, UCCISA DALLO STATO -

13 ANNI, VIOLENTATA DAGLI UOMINI, UCCISA DALLO STATO -