Di seguito la versione integrale dell’articolo pubblicato su comunicaresenzafrontiere.it

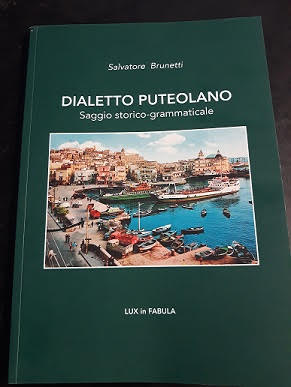

Sabato 18 maggio per la rassegna QUATTRO CHIACCHIERE CON L’AUTORE, alle ore 18 da Lux In Fabula, a Pozzuoli, in Via Rampe dei Cappuccini 5, si presenterà “DIALETTO PUTEOLANO – Saggio storico grammaticale” di Salvatore Brunetti, edito da LUX IN FABULA.

Il testo, scritto dall’autore su insistenza di Roberto De Simone, è successivo a SCRIVERE IL DIALETTO NAPOLETANO pubblicato da Brunetti nel 2000.

Se il testo sul dialetto napoletano non poteva considerarsi una novità, visti i tanti volumi sull’argomento che lo avevano preceduto, certamente questo sul dialetto puteolano deve invece reputarsi una chicca in quanto, al di là degli interessanti riferimenti storici inerenti la derivazione e lo sviluppo della lingua napoletana e del dialetto puteolano, è strutturato come un vero e proprio testo di grammatica dove si parte dall’analisi dell’alfabeto, passando per la coniugazione dei verbi, finendo in appendice con testi esplicativi.

Il linguaggio asciutto e distaccato con cui Brunetti spiega al lettore l’utilizzo delle lettere straniere tipo la “j (gei) al posto della I italiana” per evitare “che più vocali si trovino strettamente legate in successione, nel dichiarato intento di rendere più fluida la parola”; o quando, parlando degli accenti, afferma, “nel dialetto puteolano il ricorso all’accento scritto è spesso imprescindibile per le numerose parole dalla dubbia pronuncia, che in quanto dialettali sono poco conosciute al di fuori dei propri ambiti”, rende la lettura del testo molto sobria e gradevole.

Non adottando mai né virtuosismi letterari né leziosità grammaticali che appesantirebbero il testo, l’autore si garantisce la disponibilità del lettore a seguirlo nell’excursus linguistico. E quando si sofferma a parlare degli avverbi e dei verbi, è molto piacevole affidarsi alle sue dissertazioni: “l’avverbio italiano misto dovunque non esiste in dialetto, al suo posto si usa: a r’aò và và, a r’aò stà stà, a r’ao èè, pe teutte parte.”; “Sarà invece opportuno evidenziare alcuni aspetti particolari del verbo dialettale puteolano rispetto allo schema generale delle declinazioni italiane” […] “ Peraltro, tale forma verbale, in quanto confondibile con il verbo peuzzà, che vuol dire emanare un cattivo odore, viene spesso evitata ed opportunamente sostituita anch’essa con il presente indicativo, utilizzando l’ausiliario avaé (avere). In tal modo, le frasi di cui sopra diventano, nell’ordine: – Aveit’ ‘a iettà ‘u sango (avete da buttare il sangue); – Aveit’ ‘a campà cient’anne (avete da campare cento anni)…

Seppure si tratta di un saggio storico-grammaticale, come recita il sottotitolo, di pregevole fattura, il libro di Brunetti si rivela allo stesso tempo una piacevole e divertente lettura capace di strappare più di un sorriso al lettore. Un merito questo non da poco, che va ulteriormente ad arricchire un lavoro ben fatto, a prescindere dalla piacevole amenità che lo pervade, che ogni puteolano e appassionato linguista dovrebbe conservare gelosamente nella propria biblioteca perché, se il napoletano è una lingua, il puteolano è una lingua musicale di origine marinaresca che andrebbe tutelata gelosamente così come andrebbe tutelato gelosamente tutto il patrimonio artistico/culturale puteolano. Viceversa, in molti casi, è lasciato alla mercé della vegetazione e dell’oblio che, cancellando il passato, sradicano dall’animo dei cittadini la memoria delle proprie radice, rendendoli storicamente orfani e dunque succubi di chiunque si presentasse al loro cospetto come novello salvatore della patria.

Il libro di Brunetti non racconta solo la nascita e lo sviluppo di un dialetto – meglio sarebbe dire “di una lingua”- ma si pone come estremo baluardo a ogni tentativo di estirpare dalla mente e dal cuore dei puteolani la storia delle loro origini conservate in quell’apparente linguaggio sguaiato e nelle fattezze tufacee di una storica rocca deturpata da un infinito rifacimento strutturale che non si sa se e quando verrà mai portato a compimento…