Secondo uno studio pubblicato su The Lancet i bambini giapponesi risultano tra i più sani al mondo e, in prospettiva, la popolazione risulta tra le più longeve. Ecco perché

I bambini più sani al mondo sono i giapponesi. Secondo i risultati di uno studio pubblicato su The Lancet i bambini che nascono oggi in Giappone hanno una prospettiva di salute migliore dei coetanei occidentali. Il Paese del Sol Levante è famoso per la sua alta “aspettativa di vita” grazie soprattutto ai modelli di stile di vita e alimentazione. Se si guardano i dati non è un caso che meno di un bambino su 5 sia in sovrappeso, mentre il tasso di obesità sia al 4,2%. Dati eccezionali rispetto a quelli dei Paesi europei, dove in media il 29% dei bambini tra i 7 e i 9 anni risulta essere in sovrappeso (obesità inclusa), con variazioni molto significative tra le Nazioni. L’Italia, per esempio, è quarta per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile con tassi appena al di sotto del 40%, superata solo da Cipro, Grecia e Spagna. Ma qual è il segreto dei giapponesi?

Il valore dell’alimentazione

A partire dalla scuola elementare, ai bambini viene servito un pranzo composto da piatti molto salutari, spesso caratterizzati dalla presenza di riso e pesce, con alimenti coltivati localmente e preparati al momento in loco. Le opzioni alimentari malsane non sono disponibili. «Gli italiani cominciano già la mattina, a colazione, a mangiare molti zuccheri», ha raccontato Davide Libreri, pediatra dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «Il latte c’è sempre, come se fosse un alimento fondamentale, ma il bambino non deve per forza prendere il latte al mattino». Che cosa può mangiare come alternativa? «Lo yogurt, un toast, del pane con del prosciutto, pomodori e formaggio o le uova. Bisogna cambiare l’approccio alla colazione, che può essere anche salata. Ciò che conta è che ci sia un apporto bilanciato di zuccheri e di grassi buoni».I bambini giapponesi, a pranzo, spesso consumano un piatto a base di riso, che ha un apporto glucidico un po’ più alto rispetto a quello della pasta, ma allora perché non ingrassano? «Perché non mangiano il riso, ma un po’ di riso, che a volte è raffreddato e il processo di raffreddamento migliora l’impatto sulla glicemia, perché rallenta la trasformazione degli amidi in zuccheri», ha specificato Libreri. Un’altra differenza importante riguarda le bibite: i bambini giapponesi non consumano soda e bibite gassate, ma solo acqua e tè. «Noi, invece, introduciamo tantissime bevande zuccherate. Bisognerebbe agire sull’idratazione, educando il bambino a bere acqua o infusi, ma senza zuccheri aggiunti. Inoltre, ricordiamo che il classico succo di frutta, anche se c’è scritto che è senza zuccheri aggiunti, in realtà contiene un concentrato eccessivo di fruttosio». E poi è un prodotto lavorato, non fresco, spesso arricchito di conservanti e coloranti. È meglio una spremuta? «È meglio la frutta fresca, anche con la buccia, che contiene fibre, che riducono l’assorbimento degli zuccheri e favoriscono il processo digestivo».

A scuola di educazione alimentare

I bambini giapponesi studiano educazione all’alimentazione a scuola. Gli studenti visitano le fattorie locali e apprendono nozioni su alimentazione, cucina e buone maniere. Nei plessi scolastici, non ci sono distributori automatici e i pasti delle mense sono preparati completamente da zero, non contengono prodotti congelati e sono i un motivo di orgoglio nazionale.

E, salvo restrizioni dietetiche, nella maggior parte dei distretti i bambini non possono portare il cibo a scuola finché non raggiungono le superiori. E non è tutto, sia alle elementari che alle medie, gli studenti indossano camici e berretti bianchi e partecipano, a turno, al servizio. «In Italia manca, purtroppo, il discorso di un’educazione alla nutrizione», ha continuato il pediatra Libreri, convinto che anche qui i bambini potrebbero partecipare attivamente alla mensa. È solo una questione culturale, proprio come la merenda, che non dovrebbe essere caratterizzata dalle merendine, ma da prodotti meno lavorati, come la frutta o la frutta secca, da inserire anche nei distributori.

Dare il buon esempio a tavola

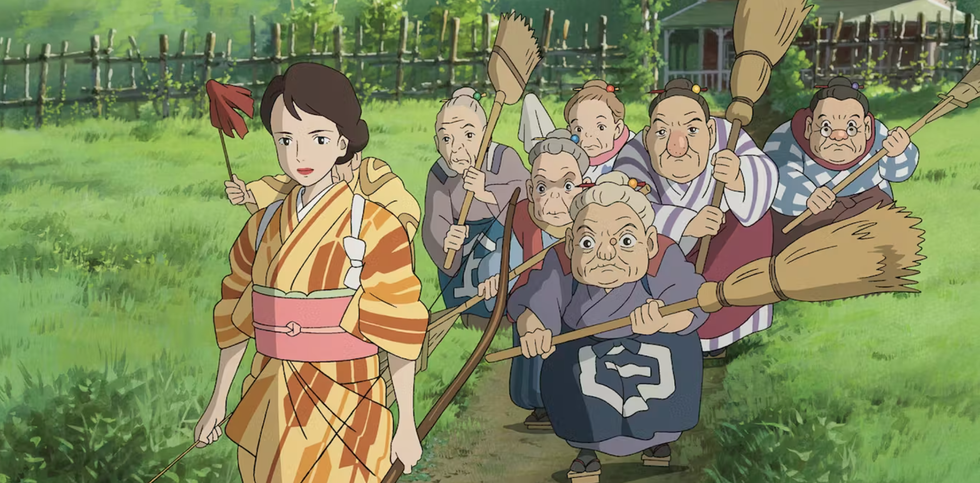

I genitori giapponesi sono molto attenti al consumo dei pasti in famiglia, vissuto come un rituale. Ispirano i loro figli fin dall’infanzia a provare a gustare un’ampia varietà di cibi sani e diversi. E praticano la moderazione flessibile, quando si tratta di cibi meno salutari, che si traduce nel concedere ogni tanto un biscotto, un gelato o pizza e patatine, mantenendo le porzioni piccole e meno frequenti. E ciò vale per tutti, non solo per i bambini. «Il buon esempio a tavola deve avvenire fin dallo svezzamento», ha consigliato Libreri, sostenitore dell’auto svezzamento. Ovviamente, finché sono piccoli bisogna cercare di preparare cibi senza (o con poco) sale e utilizzare cotture semplici. Crescendo la dieta è più libera, ma è importante continuare a proporre pasti sani, possibilmente consumati tutti insieme e senza la presenza di dispositivi digitali accesi. «Ci sono genitori attentissimi fino ai 12 mesi, poi a 18/20 mesi lasciano i bambini mangiare patatine, gelato e barrette al cioccolato, ecc. Non ha molto senso, perché o credo che sia importante impartire un certo tipo di educazione, che poi si porterà nel futuro, per ridurre il rischio di obesità e ipertensione, o è inutile essere così talebani dai 6 ai 12 mesi e poi liberi tutti». Inoltre, bisogna ridurre le porzioni perché «non abbiamo bisogno di mangiare così tanto».

Favorire il movimento

Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 98% dei bambini giapponesi va a scuola a piedi o in bicicletta. Ciò permette ai piccoli di rispettare la raccomandazione di svolgere 60 minuti di attività fisica da moderata a intensa al giorno semplicemente camminando da e verso la scuola. «I bambini della scuola elementari dovrebbero avere più tempo di giocare al pomeriggio, mentre spesso sono sovraccaricati dai compiti. C’è tanta attenzione all’istruzione, ma poca all’attività fisica», ha precisato il pediatra. Gli studenti della primaria praticano 2 ore la settimana di motoria per l’ordinamento di 40 ore. «La cosa più importante che abbiamo è la salute e ci dedichiamo così poco? È un paradosso, parliamo di prevenzione e poi, nel luogo in cui i bambini dovrebbero imparare a gestirsi, insegniamo che il tempo che devono dedicare all’attività fisica e motoria è limitato». Via libera quindi agli sport, soprattutto quelli di squadra, che insegnano anche il rispetto delle regole, e agli stili di vita attivi, quindi fare le scale, invece di prendere l’ascensore, andare – se possibile – a scuola a piedi e far giocare i bambini al parco, invece che lasciarli casa davanti alla tv e al tablet.

Valentina Rorato__Il Corriere della Sera