Nei paesi arabi il personaggio di Giuha ha un’origine antichissima (IX secolo circa) ed è tuttora molto in voga sia negli ambienti popolari sia in quelli intellettuali, essendo un’inesauribile fonte di saggezza e di divertimento. Giuha vive in un imprecisato paese dell’oriente arabo, all’epoca del grande califfo Harùn Al-Rashid .Tutte le storie si svolgono in luoghi e scene tipici della vita quotidiana, l’hammam , il suq , il ristorante, la moschea, il tribunale, il palazzo del principe o del sultano. Attorno a Giuha ruotano varie figure che animano le sue storie, e che gli consentono di mettere in moto la sua astuzia e la fantasia. La favola di seguito è tradotta letteralmente, pertanto il testo arabo permette a chi conosce la lingua di gustare il testo in tutte le sfumature.

جُحا والجَدْيُ الثَّمينُ

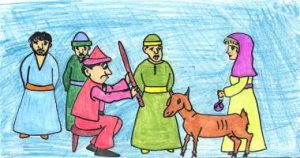

Giuha ed il capretto costoso

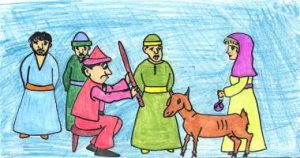

Giuha aveva una vicina di casa anziana che possedeva un capretto denutrito, deperito e deturpato. Un giorno lo voleva vendere a Giuha, ma lui aveva rifiutato di comprarlo.

كانتْ لِجُحا جارَةٌ عَجوزٌ الَّتي تَمْتَلِكُ جَدْيًا أَعْجَفَ مَهْزولاً مُشَوَّهًا. أَرادَتْ ذاتَ يَوْمٍ أَنْ تَبيعَهُ إِلى جُحا، ولَكِنَّ جُحا رَفَضَ شِراءَهُ.

La vecchia tornò a proporre il capretto a Giuha e ripeté questa proposta numerose volte, poiché aveva un enorme bisogno di denaro.

أَعادَتِ العَجوزُ عَرْضَ الجَدْيِ على جُحا، وكَرَّرَتْ هَذا العَرْضَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، لِحاجَتِها الشَّديدَةِ إِلى المالِ.

Giuha aveva pietà di lei, se ne andò meditando un modo per vendere il capretto ad un prezzo tale da soddisfare la sua necessità.

فَأَشْفَقَ عَلَيْها جُحا، وراحَ يُفَكِّرُ لَها في طَريقَةٍ لِبَيْعِ الجَدْيِ بِثَمَنٍ يَسُدُّ حاجَتَها.

Il giorno seguente, Giuha tornò dalla vecchia e disse: “Domani vai al mercato e porta con te il capretto per venderlo”.

في اليَوْمِ التَّالي، جاءَ جُحا إِلى العَجوزِ وقالَ: “غَدًا اذْهَبي إَلى السُّوقِ، واِحْمِلي مَعَكِ الجَدْيَ لِبَيْعِهِ”.

La vecchia gli disse: “Hai un compratore per lui?”

قالَتْ لَهُ العَجوزُ: “وهَلْ لَدَيْكَ مُشْتَرٌ لَهُ؟”

Giuha disse: “Io sarò presente al mercato, contratterò con te il suo acquisto, ma non accettare un prezzo inferiore a cento dinari, e . . . attenta a non esitare finché sarà terminata la sua vendita”.

قالَ جُحا: “أَنا سَوْفَ أَحْضُرُ في السُّوقِ، أُساوِمُكِ على شِرائِهِ، فَلا تَقْبَلي فيهِ ثَمَنًا أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ دينارٍ و . . . إيَّاكِ أَنْ لا تَتَرَدَّدي حتَّى يَتِمَّ بَيْعُهُ”.

La vecchia si meravigliò delle sue parole, e prese l’iniziativa dicendo: “Oh Giuha, cento dinari? Che una somma enorme! Le mie mani non hanno ricevuto niente per anni e anni, ma dimmi, perché lo vuoi comprare per cento dinari al mercato quando posso vendertelo qui per molto meno di quel prezzo?”

تَعَجَّبَتِ العَجوزُ مِنْ قَوْلِهِ، وبادَرَتْهُ قائِلَةً: “مِائَةُ دينارٍ يا جُحا؟ يا لَهُ مِنْ مِبْلَغٍ ضَخْمٍ! لَمْ تَحْصُلْ عَلَيْهِ يَدي مُنْدُ سَنَواتٍ وسَنَواتٍ، و لَكِنْ قُلْ لي: لِماذا تُريدُ أنْ تَشْتَرِيهِ بِمِائَةِ دينارٍ في السُّوقِ و أَنْ أَبِيعَهُ لَكَ هُنا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ بِكَثيرٍ؟”

Giuha disse: “Fai ciò che ti ho chiesto, e non esitare finché ti sarà possibile vendere il capretto”. La vecchia disse gioiosa ed allegra: “Il nostro appuntamento è domani al mercato, Giuha”.

قالَ جُحا: “افْعَلِي ما طَلَبْتُهُ مِنْكَ، ولا تَتَرَدَّدي َحَتَّى يُمْكِنَكِ أَنْ تَبيعِي الجَدْيَ”. قالَتِ العَجوزُ في سُرورٍ و رِضًا: “مَوْعِدُنا غَدًا بِالسُّوقِ يا جُحا”.

Il giorno seguente la vecchia andò al mercato, portò il capretto con sé ed eseguì ciò che aveva concordato con Giuha, propose il capretto in vendita, ma nessuno si avvicinò a comprarlo.

في اليَوْمِ التَّالي ذَهَبَتِ العَجوزُ إِلى السُّوقِ، حَمَلَتْ مَعَها الجَدْيَ و نَفَّذَتْ ما اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ مَعَ جُحا، عَرَضَتِ الجَدْيَ لِلْبَيعِ، فَلَمْ يُقْبِلُ على شِرائِهِ أَحَدٌ.

Dopo un po’ si presentò Giuha, la vecchia lo vide arrivare da lontano ed aveva con sé un bastone per misurare.

بَعْدَ قَليلٍ حَضَرَ جُحا، َرَأَتْهُ العَجوزُ قادِمًا مِنْ بَعِيدٍ، و مَعَهُ عصا لِلْقِياسِ.

Giuha girava tra i venditori con il bastone per misurare, poi si avvicinò alla vecchia come se non la conoscesse e le chiese: “E’ in vendita questo capretto?” “Sì signore” disse la vecchia.

كانَ جُحا يَطوفُ بَيْنَ البَائِعِينَ وَمَعَهُ عصا يَقيسُ بِها، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى العَجوزِ كأَنََهُ لا يَعْرِفُها و سأَلَها: “أ هَذا الجَدْيُ لِلْبَيْعِ؟” قالَتِ العَجوزُ:” نَعَمْ يا سَيِّدي”.

Giuha prese a misurare la lunghezza del capretto, la sua larghezza e l’altezza numerose volte fino ad attirare gli sguardi della gente.

أخذ جُحا يَقيسُ طولَ الجَدْيِ، وعَرْضَهُ، وارْتِفاعَهُ مَرَّاتٍ عديدةٍ حَتَّى يَلْفِتَ أَنْظارَ النَّاسِ.

La gente si meravigliò e si raggruppò intorno a Giuha ed al capretto. Poi Giuha cominciò a contrattare con la vecchia il prezzo del capretto, cominciando da un dinaro, mentre la vecchia gli chiedeva di aumentare il prezzo. Allora lui cominciò ad aumentare il prezzo.

اسْتَغْرَبَ النَّاسُ وَ تَجَمَّعوا حَوْلَ جُحا والجَدْيِ. ثُمَّ بَدَأَ جُحا يُساوِمُ العَجوزَ في ثَمَنِ الجَدْيِ، بَدْءًا مِنْ دينارٍ، بَيْنَما كانَتِ العَجوزُ تَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَزيدَ في الثَّمّنِ. فَأَخَذَ جُحا يَزيدُ في ثَمَنِهِ.

A questo punto la gente partecipava con Giuha ad alzare il prezzo del capretto finché il suo prezzo arrivò a trenta dinari. La vecchia disse: “Non lo venderò poiché vale molto più di quello”.

عِنْدَئِذٍ شارَكَ النَّاسُ جُحا في رَفْعِ ثَمَنِ الجَدْيِ حَتَّى وَصَلَ ثَمَنُهُ إِلى ثَلاثينَ دينارًا. َقالَتِ العَجوزُ: “لَنْ أَبيعَهُ فَهُوَ يُساوِى أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثيرٍ”.

Giuha prese ad alzare il prezzo, la gente pure, fino a che Giuha giunse a novanta dinari, ma la vecchia disse: “Non lo venderò per meno di cento dinari”.

راحَ جُحا يَزيدُ في الثَّمَنِ، والنَّاسُ كَذَلِكَ، حَتَّى وَصَلَ جُحا إِلى تِسْعينَ دينارًا، وَلَكِنَّ العَجوزَ قالَتْ: “لَنْ أَبيعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ مِائَةِ دينار”ٍ.

Qui Giuha manifestò il suo dispiacere e disse: “Magari avessi questa somma, se l’avessi lo comprerei immediatamente e senza esitazione”. Poi la lasciò mostrandosi dispiaciuto e camminò per il mercato.

هُنا أَبْدى جُحا أَسَفَهُ وقالَ: “لَيْتَ مَعَي هَذا المَبْلَغَ، و لَوْ كانَ مَعَي لاشْتَرَيْتُهُ فَوْرًا ودونَ تَرَدُّدٍ”. ثُمَّ تَركَها مُظْهِرًا أَسَفَهُ و مَشى في السُّوقِ.

Uno dei mercanti vide ed ascoltò ciò che era successo, e pensò che nel capretto ci fosse un gran segreto e lo comprò per cento dinari.

رأَى أَحَدُ التُّجَّارِ و سَمِعَ ما حَدَثَ، فحَسَبَ أَنَّ في الجَدْيِ سِرًّا عَظيمًا، فاشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دينارٍ.

Il commerciante si precipitò dietro a Giuha, lo fermò e gli disse: “Ti prego di farmi sapere il segreto del tuo interesse a comprare questo capretto e l’utilità che speravi avere dal suo acquisto”.

أَسْرَعَ التَّاجِرُ خَلْفَ جُحا، اِسْتَوْقَفَهُ وقالَ لَهُ: “أَرْجوكَ أَنْ تُعَرِّفَني سِرَّ إِقْبالِكَ على شِراءِ هذا الجَدْيِ و اَلْفائِدَةَ الَّتي كُنْتَ تَرْجوها مِنْ شِرائِهِ”.

Giuha afferrò il capretto e cominciò a misurare la lunghezza e la larghezza, poi disse: “Se fosse stato più lungo di due pollici e più largo di uno, la sua pelle sarebbe servita per un tamburo per la festa di matrimonio di mia figlia”.

أَمْسَكَ جُحا الجَدْيَ وأَخَذَ يَقيسُهُ طولاً وعَرْضًا، ثُمَّ قالَ: “لَوْ كانَ طولُهُ يَزيدُ إِصْبَعَيْنِ وعَرْضُهُ يَزيدُ إَصْبَعًا، لَصَلَحَ جِلْدُهُ أَنْ يَكونَ طَبْلَةً لِحَفْلِ عُرْسِ ابْنَتِي”.

Poi salutò l’uomo sorridendo e si allontanò.