Categoria: emozioni

Come reagire alla scomparsa di Dio

Dal presepe di una chiesa sparisce la statuina di Gesù Bambino. Chi l’ha rubata, chi l’ha rapita? La scelta del verbo è decisiva. Se si tratta di un oggetto trafugato, è solo un furto. Se si tratta invece di una figura vivente, che rappresenta una persona sacra e reale, allora è un rapimento. Alla scomparsa di Gesù Bambino in una chiesa, fatto realmente accaduto due anni fa in una parrocchia fiorentina, è dedicato un romanzo dal titolo evocativo: Ribellarsi alla notte, di Mimmo Muolo (ed. Paoline). Un giallo, con una trama in cui s’intrecciano fatti, persone, anime, storie, dolori e felicità. Per noi è la metafora di una situazione reale: viviamo il tempo della scomparsa di Dio, e di suo figlio, Gesù, nella sua espressione più inerme, il Bambino. La statuetta di un presepe non è un idolo ma un’icona, nel senso in cui ne scriveva Padre Florenskij: un simbolo sacro, ponte tra cielo e terra, tra divinità e umanità.

La scomparsa di Dio non riguarda un fatto di cronaca circoscritto a un presepe; ma coinvolge ciascuno di noi. Nel tempo della scomparsa di Dio, Gesù viene sostituito dal suo rutilante supplente laico, Babbo Natale, che porta regali, anziché salvezza eterna. Quando il Natale si eclissa e al suo posto c’è il Pupazzo rosso, la gente non si scambia più gli auguri di Santo Natale ma quelli, più neutri e vacanzieri, di Buona Feste. Il tema investe la Chiesa cattolica e la sua presenza nel mondo. Se accetta di rendere la festa una ricorrenza universale e asettica di ferie, pranzi e regali, il cristianesimo si neutralizza e accetta quel che pure Papa Francesco stigmatizza: la fede ridotta a un fatto privato, quasi nascosto, per non urtare la suscettibilità di chi non è credente o crede in altri dei, anche secolari e profani. Ma cosa può fare la Chiesa per restituire Gesù Bambino al presepe, il Santo Natale alla gente, e la fede al mondo? Certo, non deve arroccarsi nel suo Credo e nella sua religione; deve aprirsi, piuttosto, venire al mondo – come Gesù Bambino – ma senza nascondere la sua vera missione che non è di puro soccorso umanitario e sociale.

È la strada più difficile, tutta in salita, si scontra con l’incomprensione generale e i poteri ostili del nostro tempo; con essi non deve guerreggiare, simulare crociate, ma testimoniare la verità. Non perché ne possegga il monopolio, ma per puro amor del vero; la sua missione è ricercare la verità.

Invece davanti alla scomparsa di Dio e di Gesù Bambino, gli atteggiamenti prevalenti sono due. Fingere che non sia vero, illudersi e illudere che tutto è come sempre; scelta da farisei degna di una religione ridotta a formalismo. Oppure accettare la sua scomparsa, adeguarsi all’assenza di Dio nel mondo, e ridurre la Chiesa al ruolo di assistente morale e sociale dell’umanità, dedicandosi solo ai temi della pace, dell’inclusione, dell’accoglienza. Temi per i quali bastano partiti, movimenti, politiche governative e organizzazioni non governative, patronati sociali, sindacati e associazioni di beneficienza. Non c’è bisogno di scomodare Dio per tutto questo.

La verità della Chiesa è invece rendersi conto del vuoto lasciato dalla scomparsa di Dio: la culla vuota, e le culle vuote d’Occidente, il Dio scomparso dalla vita quotidiana. E ripartire da lì, da quel Buco Nero al centro del mondo e dentro di noi.

Non si può fingere che il mondo non sia cambiato. La fede non va ritrovata arretrando al passato ma attraversando la scristianizzazione. La fede va cercata dopo la sua scomparsa.

Allo stesso mondo, la Chiesa deve pensare il mondo, e il mondo che cambia. Ma non limitandosi a rimarcare la sua universalità, rivolta all’umanità senza muri e confini, ma capace di cogliere pure le differenze. Innanzitutto la cristianità non può fingere di coincidere con l’intera umanità, in lei si riconosce solo una porzione del mondo; altre religioni, altre fedi, altre tradizioni esistono al mondo, non se ne può prescindere. Avere senso della realtà e dei limiti significa anche accettare queste differenze, accettare l’esistenza di altri raggi che portano o dicono di portare al centro dell’Essere. Si tratta dunque di tradurre il riconoscimento di un mondo multipolare anche nel riconoscere la molteplicità delle vie.

Pensare il mondo nella sua differenza vuol dire pure non pensare che il centro del mondo, la novità planetaria, siano i flussi migratori. I migranti sono milioni, un fenomeno importante che non si può ignorare; ma i restanti sono miliardi, e la Chiesa non può preoccuparsi dei primi e trascurare i secondi che sono la stragrande parte dell’umanità. Se è davvero universale, ecumenica, deve considerare loro, occuparsi di chi resta e non soprattutto di chi parte.

Pensare il mondo nelle sue differenze e nei suoi mutamenti, significa poi differenziare i messaggi: l’evangelico “crescete e moltiplicatevi” va oggi rivolto alle popolazioni italiane, europee, del nord occidentale, dove la denatalità galoppa e regredisce il desiderio di nascita. Ma va modulato diversamente laddove la crescita demografica ci sta portando a una situazione senza precedenti; già ora, nel giro di pochi anni, siamo più di otto miliardi sulla faccia della terra. Ci sono aree del mondo in cui il problema è ancora la denutrizione, la fame, la mancanza di assolvere bisogni primari; e ce ne sono altre in cui il problema è invece la sovralimentazione, lo spreco, il calo demografico, le malattie derivate dalla nutrizione eccessiva e sbagliata.

Sono esempi per dire che pensare il mondo vuol dire pensare le differenze nel mondo e i suoi cambiamenti. Ci sono principi e visioni che non mutano col mutare dei tempi, ma ci sono avvenimenti, fenomeni, trasformazioni che sono invece mutate. In questo la chiesa dovrebbe avere la capacità di vivere dentro il proprio tempo e di aggiornare alcuni suoi messaggi. Questo vuol dire essere rigorosi nei principi e innovativi nelle forme e nelle attenzioni, saper essere quelli di oggi e quelli di sempre, non scambiando mai i due piani. Se Dio scompare non possiamo far finta di niente. Dobbiamo ribellarci alla notte, restare fedeli alla vita e predisporci all’attesa della luce.

Marcello Veneziani

Per Natale, regalati un Mocambo.

È morto il bar! – esclama il bimbo sotto al portico, a pochi metri dove è nato ed abita mio figlio.

Lo hanno chiuso dopo l’estate – gli risponde il nonno che, probabilmente, abita lì sopra. Il bambino, che chiameremo Mario (non so perché ma ho sempre sognato di dar nomi fittizi) e i suoi genitori erano passati a fare un saluto al nonno e hanno notato che lì, dove c’era il bar, ora c’è altro. Se per Mario il bar è uno che può morire è perché ha capito che anche lui ha avuto una vita, è stato vivo. Ha visto mattine, pomeriggi, sere, amicizie, amori, delusioni, malattie e imprevisti, cessi alla turca, gelati improbabili, Boeri da vincere e toast immangiabili. Poi, come tutti, l’ha pighè i tvaiù («ha piegato i tovaglioli»: espressione dialettale bolognese per indicare qualcuno che se ne è andato).

Proprio come i bambini o gli anziani, i bar sono lasciati da soli: nelle grandi città ormai non c’è posto per loro.

Come fanno le città a lasciare da solo qualcuno? Mettendolo al centro di dibattiti e fregandosene della sua vita. E così, come si attende che i ragazzi ci mandino a quel paese e se ne vadano (andranno pur giustificati i paginoni mensili sulla fuga di cervelli) e gli anziani tolgano il disturbo, i bar vengono lasciati morire, come muoiono quelli che li hanno gestiti: soli e da soli. Prima o poi si stancheranno di fare un mestiere che non c’è più. Tutto va avanti, è la spensierata violenza del progresso, bisogna esser contenti quando le cose cambiano; le città smart s’incazzano se non siete felici, soprattutto se non lo siete in inglese.

Il bar è stata una formidabile palestra di convivenza, con le qualità certo, ma anche le miserie, i limiti e i tic degli esseri umani. E con le loro storie. Al bar ho imparato che ogni essere umano ha una storia. Semplicemente ce ne sono di due tipi: quelle che gli avventori raccontavano e quelle dalle quali erano raccontati. Da chi entrava il lunedì mattina millantando un improbabile week end d’amore e avventura con una sconosciuta, a chi, impigliato in un dolore tutto suo, decideva di non voler giocare a carte, va bene anche guardare diceva. E poi si allontanava fino a trovarsi sotto al portico, col bicchiere in mano, lo sguardo verso il traffico e il suo segreto seduto sul cuore.

Al bar c’era la politica, lo sport, perfino la religione «diversamente evocata» diciamo così. Nell’arco dello stesso pomeriggio potevi trovarti d’accordo con qualcuno sulla sua idea di calcio, disprezzarne le teorie politiche e alla fine, prima di sera, vederlo di fronte a te mescolare le carte e sorriderti. Dovevi imparare ad ascoltare e tacere, che non ogni storia necessita di una tua riposta. Capivi che il mondo non è altro che un bar senza ora di chiusura. Solo che là fuori gli avventori sono mischiati, eppure tutti quanti, proprio come al bar, sono un po’ tristi, un po’ felici e qualche volta, senza farci troppo caso, innamorati. Non sei peggio degli altri, non sei meglio di loro e vai bene così: quale altro luogo t’insegna tutto questo?

Al bar arrivavano anche quelli che nessuno sapeva chi fossero, quelli che nessuno conosceva e stavano lì per un po’, fra la loro vita e la tua. E poi se ne andavano. Quel bar non era nemmeno il mio preferito: quello è stato il primo a saltare, c’era rimasta dentro una signora, da sola. Ora c’è un parrucchiere che sembra un corista di Barry White, solo che è di Avellino.

Nel bar appena «morto», nei tavolini sotto al portico, ci ho visto seduto mio figlio con le gambette a penzolare dalla seggiola prima di partire per le estati, mangiare brioche vecchie che si pagava coi suoi primi soldini, ci stavo con mio padre ad aspettare che la Fortitudo smettesse di perdere e arrivasse l’estate, con mia madre a spulciare le offerte di elettromestici e ripassare i nomi delle stagioni. Con qualche amico a progettare meticolosi fallimenti e progetti che, nostro malgrado, si son fatti davvero.

Al posto del bar oggi c’è un gigantesco raduno di macchinette, autodistributori di merendine, bibite e patatine. I ragazzi ci entrano con le monete in mano e ne escono senza aver rivolto parola o incontrato anima viva. Se esiste un esempio di cadavere decomposto è un portico che perde un bar per una roba del genere, e la cosa più terrificante è che quei ragazzi hanno l’impressione di esser felici attendendo il tonfo di una bibita o infilando le dita per estrarre la merendina. Che la vita sia quella briciola che abbiamo lasciato loro.

Per Natale, se potessi, vorrei rimediare a quel tonfo.

Proprio così, se potessi, per Natale a mio figlio regalerei un bar.

Tutto per lui e per tutti quelli che vuole, soprattutto sconosciuti. Sarebbe il suo Mocambo. Avete presente quello della canzone? Per anni, non sono riuscito ad ascoltare la prima strofa de La ricostruzione del Mocambo di Paolo Conte senza scoppiare in lacrime. Dopo le mie vicissitudini – iniziava il brano – oggi ho ripreso con il mio bar, dopo un periodo di solitudine, ecco qui il Mocambo tutto in fior….

Mi farebbe piacere sapere che esiste un posto nel quale, dopo le sue vicissitudini, mio figlio possa tornare e sentirsi a casa anche senza di me. Un posto tutto suo e «tutto in fior» anche solo per una sera. Lì potrebbe sparare due cazzate, ascoltarne altre, bersi una cosa e poi scordarsi quello che si è detto senza dimenticare i volti. In quel bar potrebbe star seduto a dissipare il tempo, ad ascoltare d’improbabili amori ricambiati, di altri che non cambiano mai, d’imprese sportive, di lavori sfumati, riacciuffati o lasciati, di case troppo vuote che per tornarci da soli ci vuole fegato. O di altre, più piccole, dentro le quali c’è chi gli vuol bene. Potrebbe incontrare una ragazza che, magari, proprio ora sta passando fuori da lì. E dato che il bar non c’è più, lui non la vedrà. E lei non sa come sorride Eugenio quando la vita gli si muove dentro.

Cristiano Governa

Gli italiani contro l’Europa e l’Occidente…

Gli italiani sono delusi dall’Europa e dall’Occidente. Considerano in larga maggioranza l’Europa un guscio vuoto inutile o dannoso e destinata a sfasciarsi; non si riconoscono nei valori del passato e reputano l’Occidente responsabile delle guerre in corso. Lo conferma l’ultimo rapporto del Censis che mostra un popolo di scontenti antieuropei e antioccidentali che tocca il 70 per cento all’insegna, scrive, di un “viscerale antioccidentalismo”.

I dati registrano un fatto ma non raccontano le motivazioni, ossia come si arriva a questo esito. E qui subentra la necessità di un’analisi differenziata e ragionata. Per molti l’Europa è una camicia di forza, una sovrastruttura invasiva che nuoce ai popoli, alle nazioni e alle loro identità e non li protegge. Ma altri accusano l’Europa del contrario: è ancora prigioniera delle nazioni e dei nazionalismi, non è capace di fare un salto in avanti verso un sovranismo europeo.

La stessa divaricazione si ripete per quanto riguarda l’Occidente. Da una parte c’è chi rimprovera all’Occidente di vergognarsi di se stesso, delle sue radici e delle sue tradizioni, e di non curare i suoi interessi geopolitici. Ma oltre la motivazione “occidentalista” – alla Oriana Fallaci, per intenderci – ci sono coloro che reputano l’Europa succuba degli Stati Uniti e dell’occidentalismo guerrafondaio. E non manca la critica umanitaria, un tempo terzomondista, che rinfaccia all’Occidente di imporre i propri modelli al mondo, di essere ancora legato al colonialismo e alla supremazia mondiale e di non essere “inclusivo”, a cominciare dai flussi migratori; di disprezzare la pace, concorrere al degrado ambientale e climatico e di essere sottomesso alla logica del profitto capitalistico. Una prospettiva che unisce la linea di Bergoglio alle varie forme di pacifismo e accoglienza. Insomma, gli italiani sono largamente critici verso l’Europa e verso l’Occidente ma per motivi diversi, se non opposti. La somma è imponente, ma è frutto di minoranze divergenti.

Mattarella nelle sue prediche si ostina a ripetere il vecchio schema catto-progressista allineato alle potenze globali e ritiene che la fonte di tutti i mali sia il nazionalismo. La realtà odierna e la percezione comune invece dicono esattamente il contrario: siamo davanti alla perdita di identità e di sovranità politiche, nazionali e popolari, e al dominio di imperialismi antinazionali, mentre si allarga a sud l’islamizzazione che travolge anche le resistenze nazionali, come è accaduto in Siria. Dittature laiche, all’insegna di una modernizzazione nazionale e socialista vengono abbattute, col favore dell’occidente dal propagarsi della fratellanza islamica, della sharia e del jihad. Un tempo fioriva il partito Bath, all’insegna di un risorgimento socialista che investì molti paesi arabi, dalla Siria all’Egitto, dal Libano alla Giordania, dalla Libia e all’Iraq, ispirò i regimi di Saddam Hussein e di Assad, in cui convivevano confessioni diverse, sunniti e sciiti ma anche copti e cristiani. Il riferimento ideologico delle élite arabe, che si erano formate in Occidente, era un’inedita sintesi di Marx, Nietzsche e Mazzini. Un movimento non ateo ma nemmeno confessionale, senza mire di espansionismo religioso. Questi regimi autocratici e nazionalisti, da ultimo quello siriano, sono stati spazzati via dall’ostilità dell’Occidente e dell’islamismo radicale, in prevalenza sunnita, che ne ha preso il posto, con la complicità suicida dell’Occidente. Oggi ci troviamo sull’orlo di una guerra mondiale per la spinta convergente del fanatismo islamico e del suprematismo americano (sperando che Trump riesca a frenarlo). Questa spinta è supportata dalla politica aggressiva di Israele che bombarda tutti i paesi circostanti “a scopo difensivo”, oltre a massacrare i palestinesi.

Ma torniamo al tema, ponendoci alcuni interrogativi: sono componibili queste forme di dissenso verso l’Europa e l’Occidente, è possibile ed è auspicabile trovare un filo conduttore che le unisca; o viceversa, è possibile tornare a nutrire fiducia nell’Europa e nell’Occidente oppure dobbiamo rassegnarci allo sfascio della prima e al declino del secondo?

Sul piano dei valori quel che è venuta meno è l’idea di una comune appartenenza a una civiltà da salvaguardare. E il primo elemento di riferimento unitario venuto meno è la cristianità, a sua volta però diversamente intesa: come religione della fede, del sacro e della tradizione o come religione della carità per l’umanità, a partire dai migranti e dai più bisognosi, all’insegna della fratellanza universale. Anche qui, dunque, la perdita della cristianità ha almeno due letture diverse.

Il venir meno di quelle “grandi matrici valoriali unificanti del passato”, come scrive il Censis, coincide con la scristianizzazione dell’Europa e dell’Occidente. E qui sorge un’ulteriore domanda: sarà possibile ritrovare la centralità dell’Europa e dell’Occidente senza ritrovare la cristianità? Grandi quesiti a cui non si possono dare sbrigative risposte. Ma da dove ricominciare? Dall’inizio, vorrei rispondere, cioè risalendo ai temi fondativi. Non si può pensare che una società possa sopravvivere ignorando da dove proviene; e che possa rinunciare ai legami comunitari che la costituiscono sin dalle origini; non si può credere che senza riconoscere eredità comuni, tradizioni, culture, linguaggi, riti, simboli, sia possibile fondare alcunché. Non si può affidare a un individualismo globale la risposta a quelle domande, occorre aprirsi a un nuovo e antico spirito comunitario. Non si può risolvere tutto facendo affidamento alla potenza della tecnologia, della medicina, dell’economia e della finanza, o peggio agli apparati militari, farmaceutici, mediatici. Bisogna ritrovare un terreno comune che precede quei campi e che dà un senso e un destino alla vita, oltre che prolungarne e migliorarne le prestazioni.

La soluzione all’antieuropeismo e all’antioccidentalismo risiede in un salto di piano, dagli effetti alle cause e alle premesse, dai livelli di vita alle motivazioni. Il terreno su cui si possono affrontare quelle allergie e si possono tentare alcune sintesi, è di ordine spirituale. Rimette in gioco l’intelligenza e l’energia, la fiducia e la fede; la ripresa della vita nel circuito vitale del passato, del futuro, dell’ideale e del sacro, al di là del momentaneo, del presente, dell’utile e del singolo.

L’atto primo resta una rifondazione spirituale e comunitaria; e già a dirlo

sembra impossibile. Solo dopo si potrà decidere se rifondare l’Europa e/o l’Occidente o se oltrepassare l’uno e/o l’altro. Prima dotarsi di una visione non solo orizzontale ma verticale, che sappia cioè andare in profondità e in altezza; poi viene il resto. Quasi impossibile ma necessario.

Marcello Veneziani

5 haiku per guardare all’inverno con occhi giapponesi…

Hasui Kawase, Neve a Mukojima

Nonostante ci sia un abisso linguistico e culturale tra noi e il mondo giapponese, dove è nata una forma poetica, l’haiku, impossibile da tradurre davvero senza spogliarla di almeno una parte della sua grazia, io trovo che queste brevi composizioni abbiano un loro fascino, seppur – o forse proprio perché – lontanissime da quello che noi siamo abituati a concepire come poesia.

Gli haiku sono, infatti, brevissimi componimenti (generalmente di sole 17 sillabe) che a partire da un aspetto del mondo naturale regalano un affresco di un momento come uno o più sensi lo percepiscono, esprimendone la caducità, ma in qualche modo anche l’universalità.La scelta degli elementi rappresentati e dei loro accostamenti è figlia di una mentalità, tipicamente orientale, secondo cui l’uomo e la natura sono parte di un unico insieme armonico; ancora oggi i giapponesi sono estremamente sensibili nei confronti del mondo naturale e inclini alla contemplazione della sua bellezza. In genere gli haiku sono costruiti intorno ad un elemento che rimanda alla stagione in cui sono stati composti, a partire dal quale viene evocato un sentimento o uno stato d’animo.

1. Takarai Kikaku

Neve,

se ti penso mia,

come diventi lieve

sul mio cappello di bambù!

Non potevo iniziare una rassegna di poesie sull’inverno senza partire da un bell’haiku sulla neve! In questo caso il poeta parte da un’osservazione relativa al mondo circostante – la neve sul cappello – per approdare ad una riflessione generale: ciò che normalmente sarebbe pesante e fastidioso, se lo si sente come proprio diventa leggero.

2. Nakamura Kusatao

Cose senza memoria,

e neve fresca e piccoli salti di scoiattolo

Le cose senza memoria sono gli oggetti di una casa dove non vive più nessuno; da una parte ci sono oggetti che per lui non significano nulla e che non appartengono più a nessuno, dall’altra uno scoiattolo che sfreccia sulla neve appena caduta, a rappresentare l’inesauribile vitalità della natura, che va sempre avanti.

3. Naito Jōsō

I campi e i monti

sono scomparsi sotto il manto nevoso.

È il nulla

La neve è uno dei tre elementi fondamentali nella tradizione degli haiku, insieme alla luna e ai fiori. In questo caso, ricoprendo e uniformando tutta la terra, arriva ad annullarla. Il nulla, per la filosofia zen, è uno dei principi chiave dell’esistenza – Il nulla non si può definire né determinare in alcun modo. Per spiegarlo si usa spesso la metafora dell’onda, la quale ha origine dall’acqua e all’acqua ritorna senza lasciare nessuna traccia della propria esistenza: l’acqua cambia sempre, forma migliaia di onde, eppure è sempre sé stessa, cambia e non cambia e qui si capisce cosa si intende con “universo lontanissimo”!

4. Matsuo Bashō

Mi sono ammalato in viaggio.

I miei sogni vagano

per i campi spogli.

Bashō (Ueno, 1644 – Ōsaka, 1694) è quasi universalmente riconosciuto come il massimo poeta di haiku e suo fu il merito di elevare questo genere poetico, conferendovi una nuova e più moderna sensibilità, fortemente influenzata dai canoni del buddhismo zen.

Questo è il suo ultimo haiku conosciuto: in esso vediamo il contrasto tra il corpo del poeta, costretto a stare in casa a causa di una malattia, e il suo spirito, che vaga per gli spogli campi invernali.

5. Iida Dakotsu

Prima pioggia d’inverno

da quando dormono

i frutti delle palme.

La pioggia d’inverno offre un’occasione per ripensare al momento in cui il mondo vegetale è andato in letargo, preparandosi per il rinnovamento che giungerà con la primavera. E’ la prima volta che piove da quando è arrivato l’inverno e questo fa ricordare al poeta la stagione precedente e, implicitamente, anche quella successiva, quando tutto si risveglierà.

La malattia più grande della nostra epoca?

Il tutto e subito.

Non esiste più la scomoda quiete dell’attesa, lo spazio tenue della pazienza, la bellezza antica del dubbio che seppur attanaglia ci consegna alla riflessione.

Non esiste più lo sguardo sulla terra, gli occhi aperti al sole, il seme che diventa germoglio e la cura della coltivazione.

Non esiste più seminare, per poi un giorno raccogliere.

Esiste solo bisogno e soddisfacimento, immatura richiesta e superficiale ottenimento.

La pretesa ha rubato il posto alla domanda, l’annullamento ha preso quello della frustrazione, la riparazione ha lasciato il ruolo alla sostituzione, e il consumo quello dell’amore.

Tutto e subito: egocentrismo che non contempla l’altro, mercificazione che non promette l’arte, Io senza mai sguardo sul Tu, Sé che non sa più costruire un Noi.

Tutti e subito:

sopra le mani troppi,

dentro le mani nessuno.

Gian Marco Manzo

Accordi e disaccordi in famiglia…

Quando studiavo pianoforte eravamo tutti bambini, adesso che lo insegno sembriamo tutti adulti. Le volte in cui qualcuno, a qualsiasi età, mi chiede se può iniziare a suonare il pianoforte, io rispondo: «Non è mai troppo tardi».

«Non è mai troppo tardi» ho detto ad Antonio, sessantacinque anni, pensionato.

Da quando ha iniziato a frequentare le lezioni, da sette mesi almeno, Antonio non ha imparato niente, NIENTE, neanche un brano.

Lui sa solo dov’è il do, che me lo chiedono tutti, alla prima lezione mi dicono: «Io non so neanche dove sia il do», come se saperlo servisse a suonare il «Gaspard de la nuit» di Ravel. Una volta che lo sai, cosa ci fai con il do?

Antonio, lui lo sa dov’è il do ma non gli serve, non gliene frega niente perché lui, quando viene, non suona: lui parla, lui racconta, lui arriva, si toglie le scarpe, si toglie la giacca, tira su le maniche della camicia, si siede al pianoforte, guarda la tastiera e inizia a parlare prendendo vie inaspettate.

«A che piano siamo qua?».

«Al terzo».

«Ah, ecco, al terzo. No, perché io faccio sempre le scale e so che devo fermarmi dove ci sono le scarpe fuori dalla porta, non ho mai contato i piani. Io e Carlamiamoglie» – quando lo pronuncia lui, sembra lo dica tutto attaccato, come se Carla fosse solo sua moglie e come se sua moglie non potesse essere altri che Carla – «abbiamo vissuto al terzo piano di un condominio, solo che poi lei ha voluto spostarsi perché quell’appartamento era diventato troppo grande per noi».

Gli appartamenti «diventano» per Antonio, a un certo punto un appartamento «diventa». E io me li sono immaginati un sacco di volte, Antonio e Carlasuamoglie, li ho immaginati che si rimpicciolivano in un appartamento che stava diventando enorme e Carlasuamoglie, non so perché, anche se si rimpiccioliva insieme a lui, restava sempre un po’ più alta nella mia immaginazione.

«Quindi ci siamo spostati al secondo piano, in un piccolo appartamento con la cucina, un bagno e una camera da letto. Bello, arredato bene. Ci siamo stati quattro anni. Solo che poi Carlamiamoglie si sentiva mancare l’aria. Diceva che non era più possibile dormire nella stessa camera, che servivano due camere diverse, che ognuno avrebbe dovuto avere i propri spazi. E allora ci siamo trasferiti in un appartamento al primo piano che aveva due camere da letto con una porta comunicante. Siamo stati un anno e mezzo in quell’appartamento, perché poi Carlamiamoglie non sopportava la porta comunicante, diceva che mi sentiva russare, sai, io ho il setto nasale storto e certo che russo. Ma lei aveva bisogno di dormire bene e allora ho cercato un altro appartamento all’ultimo piano».

«Ma sempre nello stesso condominio?».

«Sì, sempre nello stesso condominio, perché Carlamiamoglie ormai si trovava bene nel quartiere dove abitavamo e non voleva cambiarlo. E ci siamo spostati al quarto piano, l’ultimo, un attico bellissimo. A volte, in estate, dal nostro balcone si vede un cielo che solo per quello è valsa la pena di provare tutti i piani del condominio prima di arrivarci. E poi, a Carlamiamoglie le fa bene avere uno spazio arieggiato perché lei è sempre molto nervosa, gli ambienti piccoli la infastidiscono, si sente mancare l’aria. Io l’ho fatto per lei, viaggiare per tutto il condominio, per farla felice, ma non è facile farvi felici a voi donne. Potrei fare qualsiasi cosa per lei ma lei non apprezza, dice che sono un uomo inutile, voi donne riuscite a dire delle cattiverie che poi dimenticate subito, non vi resta niente di quello che dite. Lei dice che da quando ci siamo sposati io sono diventato un marito, che sono come tutti quei mariti che perdono il fascino quando si sposano. “Sei diventato come tutti gli altri” mi dice sempre.

Però, non è per vantarmi, ma io dico, faccio un sacco di cose, mi occupo di tante cose, possibile che non se ne accorga? Cosa vorrebbe che facessi? Vengo anche a lezione di pianoforte, voglio dire, trovamene un altro che, alla mia età, viene a lezione di pianoforte. Pensa che, quando abbiamo deciso di trasferirci all’ultimo piano, sapevo che avremmo guardato le stelle, perché a lei piacciono le stelle. A me no, non ero un appassionato di stelle, però, per conquistarla, per parlare di qualcosa di diverso, la sera, io ho fatto un corso sulle costellazioni. Tu hai mai sentito di un uomo che, alla mia età, ha fatto un corso sulle costellazioni?».

«No…».

«Ecco, e ti sembro, forse, un uomo come tutti gli altri, io?».

Rosanna Turone

Chiara Bettega

Rosanna Turone è in libreria con “Santa”

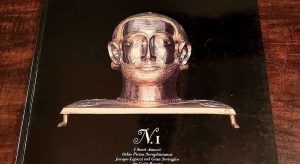

Nell’82 si poteva sognare e poi realizzare la più bella rivista del mondo.

Il primo numero di FMR: “Numero 1, Marzo 1982” c’è scritto in caratteri bodoniani. “C’è chi dice che il nostro è un mondo brutto e sfasciato. FMR vorrebbe mostrare le bellezze innumeri e segrete da cui viviamo avvolti”, scriveva Franco Maria Ricci

Jannik, il figlio che vorremmo…

Jannik Sinner è il figlio che vorremmo avere. Non perché è un campione straordinario che colleziona vittorie di cui andare fieri; sarebbe troppo facile. Non perché porta a casa una valanga di soldi; son buoni tutti a volere un figlio che porta milionate in famiglia, non siate venali, scontati o spiritosi. E non perché gioca divinamente e fa godere gli appassionati di tennis, a cui personalmente non appartengo. Ma Jannik Sinner è il figlio che vorremmo avere per quel che è sul piano umano, per quel che dice, per come lo dice, e per come si comporta di conseguenza.

Subito dopo la sua vittoria al torneo dei Maestri ha detto con grazia naturale: “I miei genitori vengono prima di tutto, di qualsiasi trofeo o successo; non solo la lacrima di mia mamma quando mi hanno premiato come numero uno; anche mio padre, mio fratello, tutti. I miei sono l’emozione più bella che mi porto via di qui, solo loro conoscono i sacrifici che abbiamo fatto: è bello poter restituire qualcosina”. Alla faccia del qualcosina…

Ricordo pure l’altra volta che dopo una vittoria, espresse la sua riconoscenza a sua zia che lo accompagnava ad allenarsi e che non stava bene (poco dopo il suo grato ricordo sua zia morì). Parlando del suo impegno sportivo ha detto: “Sono uno a cui piace lavorare tanto, che indago: cosa faccio, cosa sbaglio, cosa posso fare meglio”. E i suoi allenatori confermano che Jannik è così, pronto a rimettersi in discussione, a provare altre strade, a imparare subito.

Infine in tv ha aggiunto, anzi ha ripetuto: “Sono fiero di essere italiano”; ci voleva un ragazzo che sembra così poco italiano, dal nome e cognome tedesco, che parla tedesco, per esprimere il sentimento semplice e bello, la fierezza di essere italiano. Lo ricordo a quelle agenzie di stampa italiane e a quei giornali che hanno parlato della sfida tra l’altoatesino Sinner e lo statunitense Taylor Fritz. Non capisco perché dell’americano si ricordi non lo stato di provenienza ma la nazionalità statunitense, e di Sinner si ricordi la sua regione e non la sua nazionalità… Eppure Jannik non ha dichiarato la sua fierezza di essere altoatesino (di cui sarà certamente fiero, ma sa che la sua nazionalità è italiana).

Rimettete in fila le cose che ha detto e ripensatele una per una e poi tutte insieme: l’amore per la famiglia, la sensibilità verso sua madre e suo padre, la gratitudine verso di loro, lo spirito di sacrificio, la condivisione del sacrificio come della vittoria (“i sacrifici che abbiamo fatto”); l’umiltà di lavorare, rimettersi in gioco e di correggersi in corso d’opera, il sano esercizio sportivo, non sentirsi una star ma ancora un ragazzo che deve imparare. Infine la fierezza di avere una patria, un’appartenenza nazionale, di sentirsi italiano. E l’emozione più bella che si porta della vittoria in un luogo lontano da casa sua, è la gioia dei suoi famigliari.

Cose semplici, belle, prive di retorica, sentimenti sani, elementari, realmente provati, come dimostra ogni giorno. E aggiungeremmo: senza montarsi la testa, se la frase non fosse già diventata un manierismo venato di ipocrisia.

Provate a riportare su strada quelle parole, quei sentimenti dichiarati; provate cioè a calare le dichiarazioni di Sinner nel contesto dell’Italia contemporanea, nelle più note pose e frasi dei giovani della sua generazione; o peggio, paragonate quelle parole, quei comportamenti del campione alle notizie tristi se non feroci della cronaca quotidiana.

Possiamo dire che Jannik Sinner è un esempio finalmente positivo per i suoi coetanei e per i suoi connazionali e contemporanei? Possiamo dire che sarebbe infinitamente migliore il nostro paese se si sentissero con più attenzione le parole di Jannik rispetto a quelle degli influencer, dei piccoli guru dei social o dei mass media, dal cinema alla tv, passando per la musica e per la moda?

Chi insegna più l’amore per la famiglia, il senso del sacrificio, la condivisione comunitaria, l’umiltà e la voglia di lavorare, l’amor patrio, la bellezza dello sport, la gratitudine verso i propri genitori? Perciò dico senza troppi giri mentali, che Jannik è il figlio che ci manca, il figlio che vorremmo, e so di non parlare solo a titolo personale. Certo, poniamoci anche la questione dal punto di vista opposto: quanti genitori meritano di essere così riconosciuti e amati dai loro figli, quanti hanno saputo amarli in modo sano, giusto, fecondo e condividere le loro gioie? Quante volte i figli restituiscono con l’ingratitudine, l’indifferenza e l’anaffettività quel che hanno ricevuto, o amori distorti, nocivi, possessivi e apprensivi? Vero anche questo.

Ma quando poi ci troviamo davanti a un esempio ben riuscito, a un legame felicemente reciproco, portiamolo a modello, non ritiriamoci nel nostro scettico, cinico disincanto generale, ma facciamo tesoro di un’esperienza di segno opposto, che smentisce lo spirito del tempo.

Da un figlio non ci aspettiamo trionfi e trofei, pacchi di soldi e successo, siamo pronti a caricarci sulle spalle, senza rinfacciarli, i loro errori e i loro fallimenti, le delusioni che ci danno e le divergenze anche dolorose; ma vorremmo almeno sentire una volta il briciolo di quell’attenzione, quel semplice esercizio di gratitudine, un granello di quell’affetto che abbiamo dato loro per una vita intera e che magari vorremmo che semplicemente si riflettesse in uno sguardo, in una parola.

Non a caso, di recente ho pubblicato un libro intitolato Senza eredi, dedicato ai Maestri che non hanno più discepoli. Sinner che ha vinto il torneo dei Maestri, è l’erede che vorremmo avere, anzi è la dimostrazione che anche un fuoriclasse che potrebbe puntare sulla sua eccellenza, ha invece la modestia e la sensibilità di sentirsi e dichiararsi figlio, erede grato dei suoi genitori e del suo Paese. Ad avercene come lui, non di campioni – che ne nascono uno ogni tanto – ma di ragazzi così, che ti fanno guardare con più fiducia all’avvenire e con più rispetto al passato.

Marcello Veneziani

La gentilezza.. la sua giornata.

La gentilezza è una virtù che ha ispirato molti grandi autori internazionali. Ecco alcuni dei loro pensieri più profondi:

La gentilezza è il linguaggio che i sordi possono sentire e i ciechi possono vedere.

Mark Twain

La gentilezza è come la neve. Abbellisce tutto ciò che copre.

Kahlil Gibran

Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi.

John Holmes

La gentilezza è la catena d’oro con la quale la società è tenuta insieme.

Johann Wolfgang von Goethe

La gentilezza è il sole in cui cresce la virtù.

Robert Green Ingersoll

Ragionando su questi pensieri scopriamo che la gentilezza non è solo un atto, ma uno stato d’animo che può trasformare il mondo intorno a noi. La gentilezza può sembrare una piccola goccia in un oceano di indifferenza, ma ogni suo atto ha il potere di creare onde di cambiamento.Una persona comune può far prevalere la gentilezza con piccoli gesti: Un sorriso, un saluto, o un semplice “grazie” possono fare una grande differenza nella giornata di qualcuno.

Spesso, le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate. Prendersi il tempo per ascoltare veramente qualcuno può far sentire l’altro valorizzato e rispettato. Comprendere le loro emozioni e prospettive ci fa rispondere con gentilezza, se pensiamo a cosa piacerebbe a noi sentirci dire in circostanze simili, quindi essere sempre empatici ci aiuta ad essere gentili.

Essere generosi con il proprio tempo offrendolo sia attraverso il volontariato o semplicemente aiutando un amico in difficoltà,e condividendo magari parole di incoraggiamento e sostegno. Un complimento sincero può illuminare la giornata di qualcuno. Allo stesso modo una persona gentile può essere un esempio, per altre persone, attente a migliorare loro stesse, che quindi apprenderanno anche l’integrità e che mantenere sempre le promesse fa parte della gentilezza.

Come disse il Mahatma Gandhi, “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.