La danza salvifica dell’amore

Quando ci innamoriamo si fa un dono a una intera comunità.

L’inizio di un amore è uno degli agenti purificanti più forti del nostro pianeta, dovrebbero inserire l’innamoramento tra le azioni ecosostenibili. Due anni fa mi sono iscritta a un corso di tango. Potrei dire che l’ho fatto perché mi piace ballare, può essere, anche se (a me piace ballare quando sono in casa, scalza, con la musica nelle orecchie e non mi vede nessuno) sospetto sia stato l’abbraccio. Due anni fa ero a Rio de Janeiro e ho frequentato un po’ per caso una lezione di tango. Ero l’unica allieva e l’insegnante, una signora piccolina piccolina, mi ha stretta a lei e mi ha fatto camminare avanti e indietro per tutto il tempo lungo il perimetro della sala. Ammetto che ero un po’ delusa, volevo imparare dei passi veri, mi vedevo già a volteggiare con la rosa rossa tra le labbra, ma lei ha detto o abraço (in portoghese, eravamo in Brasile), devi sentire l’abbraccio, ha detto. Aveva ragione, infatti poi di e in quell’abbraccio mi sono innamorata .Due anni fa mi sono iscritta a un corso di tango, ancora ci vado, anche se ogni tanto mi chiedo come mai non smetto: quello del tango è uno degli ambienti più fastidiosi che abbia mai frequentato, teatrale direi, e sto usando un eufemismo. Da quando ho cominciato, in ordine sparso: ho perso un’amica, ho iniziato a mettere degli stupidi copri capezzoli e mi sono domandata più volte in quale punto delle mie scarpette fosse finito il mio presunto femminismo (nel tacco o nella punta?). Funziona che se sei giovane e molto scoperta balli tantissimo (alla faccia della non oggettificazione della donna), se sei donna di una certa età puoi anche fare tappezzeria (alla faccia del combattere il tabù dell’invecchiamento) a meno che tu non balli come Augustina Rodriguez (nome inventato per l’occasione). Per gli uomini timidi è durissima, gli uomini hanno tutto un loro sistema lì dentro: c’è chi si impettisce come un piccione e fa a gara a chi ha l’ego più grande, quelli nascosti dietro al palo, quelli al bancone del bar (beh, lì ci sono anche io in verità).

Il tango, a onor del vero mi dà anche delle cose belle, la prima è la leggerezza, mi diverto come una pazza, soprattutto quando ci sono i tanghi ritmici, viene proprio fuori tutta la mia leopardiana urgenza di giocare; la seconda è la musica, non è facile, ma piano piano impari a capirla – grazie Shazam – e ti avvolge mentre balli. La terza cosa bella è l’abbraccio, dentro quell’abbraccio, se dato bene, c’è un tentativo di abbraccio collettivo, qualcosa di cui dovremmo fare uso più spesso, e dentro quell’abbraccio, mi sono anche innamorata. Quando ci innamoriamo si fa un dono a una intera comunità, l’inizio di un amore è uno degli agenti purificanti più forti. L’amore si propaga su ogni cosa, si trasmette di persona in persona, di casa in casa; piccole particelle di baci si propagano per le strade, raggiungono anche i fiori, i pesci del lago nel parco, i cani e i gatti. È stato il suo fiato sul mio collo, il profumo della pelle, toccare il corpo di qualcuno che ancora non conosci, ma del quale volta dopo volta, impari a riconoscerne i segni, i rigonfiamenti e gli avvallamenti. È bello innamorarsi di un nome che ancora non sai, è come uno scrigno ancora da aprire, dove ci sono tutte le promesse intatte. Io mi sono innamorata ripetutamente a dire la verità. Credo di essermi sentita vergine, per quanto potesse farmi paura, mi sono chiesta se ero mai stata così tanto attratta da qualcuno. Forse accade a tutti, che quando ci innamoriamo diventiamo degli analfabeti, o forse è proprio il presupposto dell’amore: l’urgenza, se non il dovere, di andare sempre un po’ più in là; dover pensare a tutti i costi «questo è quello grande grande grande». Lo diceva anche Mina. Mi sono innamorata di nuovo quando l’ho sentito parlare, non gli ho mai sentito dire cose stupide (cosa per me quasi orgasmica); e ho imparato anche io a parlare, quando ho scoperto a mia insaputa di usare così tanto il verbo scopare, quando te ne rendi conto, dopo ci sono sedute di terapia a capire come mai ti esprimi in maniera così sconnessa dalla tua età biologica. E non può essere colpa di tutte le serie che hai visto, c’è dell’altro. Si dice fare l’amore. E fare è un verbo bellissimo, fa pensare all’agire, all’adoperarsi dell’artigiano, come se l’amore non fosse davvero una bottega, dove nel retro si lavora. Poi ci sono i suoi occhi, che odio sempre un po’, perché più belli dei miei, mi costringono a fare di tutto per stare sulla terraferma e non affogarci dentro, come si affoga in quegli oceani dove non si tocca. Ma in veritas, io sono un disastro, e in quel grande grande grande mi ripiego su me stessa. Bisognerebbe che la scuola ci insegnasse ad amare, perché tanto le famiglie non ne possono niente, allora dovrebbero scrivere dei manuali, stilare delle formule sui libri, delle linee pratiche da seguire, così almeno quelli come me saprebbero come fare le cose che non sanno fare e così, potremmo continuare purificare l’aria del nostro pianeta.

Chiara Cerri

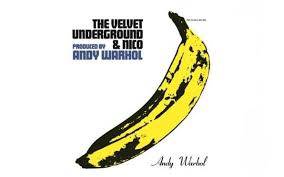

Illustrazione Laura Bersellini