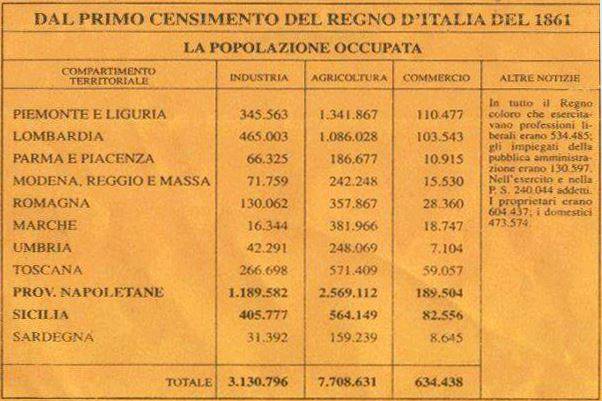

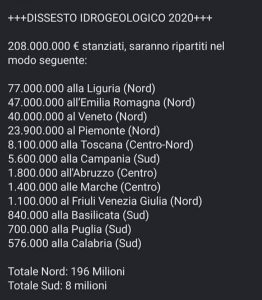

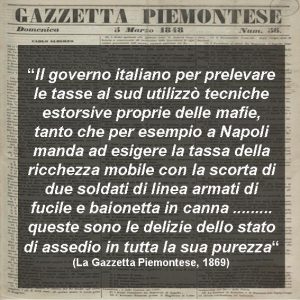

Come risultò dalla Esposizione Internazionale di Parigi del 1856, le Due Sicilie erano lo Stato più industrializzato d’Italia ed il terzo in Europa, dopo Inghilterra e Francia. Dal censimento del 1861 si deduce che, al momento dell’Unità, le Due Sicilie impiegavano nell’industria ad una forza-lavoro pari al 51% di quella complessiva italiana. I settori principali erano: cantieristica navale, industria siderurgica, tessile, cartiera, estrattiva e chimica, conciaria, del corallo, vetraria, alimentare. Nel periodo borbonico (1734-1860) la popolazione si era triplicata ad indicare l’aumentato benessere, relativamente ai livelli di quei tempi. Nel 1860 vi erano poco più di nove milioni d’abitanti e la parte attiva era circa il 48%. Le Due Sicilie erano lo Stato italiano preunitario più esteso: comprendeva tutto il Sud dell’Italia, la Sicilia, l’Abruzzo, il Molise e la parte meridionale dell’attuale Lazio. La sua storia era cominciata nel 1130 con l’unificazione compiuta da Ruggero II d’Altavilla. Il regno durò quindi 730 anni, durante i quali i suoi confini rimasero in pratica invariati. Le dinastie che si susseguirono ebbero origini straniere e questo avvenne per l’oggettiva incapacità di generarne una propria, ma occorre rilevare che i sovrani divennero in breve dei Meridionali a tutti gli effetti, assumendone la lingua e le usanze. Dopo l’Unità, la classe liberale meridionale contribuì a seppellire sotto una valanga di mistificazioni gli aspetti positivi del Regno delle Due Sicilie, per giustificare la propria adesione alla causa unitaria. Francesco Saverio Nitti ai primi del 1900 rilevava: “Una delle letture più interessanti è quella dell’Almanacco Reale dei Borboni e degli organici delle grandi amministrazioni borboniche. Figurano quasi tutti i nomi di coloro che ora esaltano più le istituzioni nostre [del regno d’Italia] o figurano, tra i beneficiati, i loro padri, i loro figli, i loro fratelli, le loro famiglie”. In realtà l’opera dei sovrani meridionali fu per molti versi meritoria: con loro il Sud non solo riaffermò la propria indipendenza ma vide un indiscutibile progresso dell’economia, lo sviluppo del commercio ed il fiorire dell’industrializzazione. All’epoca di Francesco II, l’ultimo re, l’emigrazione era sconosciuta, le tasse molto basse come pure il costo della vita, il tesoro era floridissimo. In campo culturale Napoli contendeva a Parigi la supremazia europea. “La storiografia ufficiale continua ancora a sostenere che, al momento dell’unificazione della penisola, fosse profondo il divario tra il Mezzogiorno d’Italia e il resto dell’Italia: Sud agricolo ed arretrato, Nord industriale ed avanzato. Questa tesi è insostenibile a fronte di documenti inoppugnabili che dimostrano il contrario, ma gli studi in proposito, già pubblicati all’inizio del 1900 e poi proseguiti fino ai giorni nostri, sono considerati dai difensori della storiografia ufficiale, faziosi, filoborbonici, antiliberali e quindi non attendibili”. In realtà la Questione Meridionale, tutt’oggi irrisolta, nacque dopo e non prima dell’unità.

La politica economica dei sovrani meridionali fu improntata a diversificare l’economia, allora prevalentemente agricola come nel resto d’Italia e di gran parte d’Europa, favorendo lo sviluppo dell’industria, dell’artigianato e del terziario. Come in altri Stati, anche le Due Sicilie adottarono un iniziale sistema di protezione doganale, che consolidò la nascente industrializzazione, permettendole di raggiungere dimensioni tali da reggere il confronto con il mercato. In tale prima fase, l’obiettivo di Ferdinando II era quello di avere un’industria in grado di soddisfare la domanda interna, per limitare al massimo le importazioni e quindi la dipendenza dall’estero. Il protezionismo fu poi gradualmente mitigato dal 1846 per inserire l’industria, ormai matura, nel meccanismo del commercio europeo: al posto delle vecchie barriere doganali, si strinsero numerosi trattati commerciali. Grazie alla guida di Ferdinando II già nel 1843 gli operai e gli artigiani raggiunsero il 5% dell’intera popolazione occupata (il 7 % alla vigilia dell’Unità), con punte dell’11% in Campania che divenne la regione più industrializzata d’Italia. Complessivamente, per quanto riguarda la parte continentale del Regno, nel 1860 vi erano quasi 5000 opifici. All’epoca era il datore di lavoro a fissare salario ed orario, e il ceto operaio del Sud fu il primo in Italia ad acquisire coscienza, reclamando aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. In occasione del Congresso degli Scienziati, tenutosi a Napoli nel 1845, si cercò di arginare le rivendicazioni affermando che essendo nelle Due Sicilie “più facile e meno caro il vitto, non è il caso di apportare variazioni salariali”. Al momento dell’Unità la bilancia commerciale del Regno delle Due Sicilie presentava un bilancio era attivo di 35 milioni di ducati (pari a circa 560 milioni di Euro). Sempre nel 1861 la percentuale dei poveri nel Sud era pari al 1,34% (come si ricava dal primo censimento ufficiale) in linea con quella degli altri stati preunitari. Per attuare la sua politica di sviluppo, Ferdinando II creò grandi aziende statali, ma incentivò anche il sorgere di aziende con capitale suddiviso in azioni di piccolo taglio, per coinvolgere nella proprietà anche i ceti medi. Nel 1851 fu istituita la “Commissione di Statistica generale pe’ reali domini continentali” allo scopo di guidare la politica economica del Paese, cui si affiancavano le Giunte Statistiche costituite in ogni provincia e circondario. Altra importante istituzione governativa fu l’Istituto d’Incoraggiamento che incentivava l’iniziativa degli imprenditori privati. Da parte sua il Ministero dei Lavori Pubblici si dedicò allo sviluppo delle comunicazioni interne: di fronte ad una simile politica economica, capitali e imprenditori, nazionali ed esteri, accorsero nel Regno. La critica liberistica ha denunziato gli elevati costi di produzione dell’industria statale delle Due Sicilie, sottacendo l’organica visione dell’economia ferdinandea, in cui si privilegiava lo sviluppo occupazionale senza spostare masse dai luoghi di origine. Lo sviluppo guidato dallo Stato rappresentò un modello originale, e per certi versi pericoloso, in quanto metteva in crisi le logiche meramente liberiste, all’epoca prevalenti. Per questo motivo la propaganda liberale si scagliò contro tale modello di sviluppo. Il rapporto privilegiato del Re con i ceti popolari fu presentato come paternalismo che, assieme al protezionismo, fu bollato dalla storiografia ufficiale quale espressione di una politica miope e retrograda. Si trattò di un modo per nascondere la verità, ad uso e consumo dei vincitori: i proprietari terrieri, eredi del feudalesimo, e la inconcludente borghesia dei “paglietti” contro di cui Ferdinando II aveva invano combattuto. Passiamo ora ad esaminare le varie fonti di ricchezza economica del Sud.

Industria metalmeccanica e siderurgica

Nei pressi di Napoli, a Pietrarsa, era attiva la più grande industria metalmeccanica d’Italia, estesa su una superficie di oltre tre ettari. Tra l’altro, era l’unica fabbrica italiana in grado di costruire motrici a vapore per uso navale. A Pietrarsa fu istituita anche la “Scuola degli Alunni Macchinisti” che permise alle Due Sicilie, unico Stato della Penisola, ad affrancarsi dalla necessità di disporre di macchinisti navali inglesi. A Pietrarsa venivano costruiti cannoni ed altri armamenti; venivano realizzati prodotti meccanici per uso civile, vagoni, locomotive ed i binari ferroviari (di cui in Italia solo Pietrarsa disponeva della tecnologia costruttiva). Lo stabilimento, inaugurato nel 1840, precedeva di 44 anni la costruzione della Breda e di 57 quella della Fiat. Era uno stabilimento rinomato in tutta Europa e lo Zar Nicola I, dopo averlo visitato, lo prese come esempio per la costruzione del complesso di Kronstadt. Accanto a Pietrarsa sorgevano la Zino ed Henry (poi Macry ed Henry) e la Guppy, entrambe con 600 addetti. Quest’ultima fornì, tra l’altro, il supporto delle 350 lampade per l’illuminazione a gas di Napoli (che fu la terza città europea ad averla, dopo Londra e Parigi).Viceversa al Nord, alla vigilia dell’unità, solo l’Ansaldo di Genova era a livello di grande industria (aveva 480 operai contro i 1.000 di Pietrarsa). Nel 1861, al momento dell’unità, vi erano tre fabbriche in Italia in grado di produrre locomotive: Pietrarsa e Guppy nelle Due Sicilie ed Ansaldo a Genova: l’efficienza e la concorrenzialità delle aziende del Sud è comprovata dal fatto che prima dell’unità esportassero in Toscana e anche in Piemonte (nel 1846 nelle Officine di Pietrarsa furono realizzate sette locomotive per il Regno di Sardegna: Pietrarsa, Corsi, Robertson, Vesuvio, Maria Teresa, Etna e Partenope). La ferriera di Mongiana sorgeva nei dintorni di Serra San Bruno, nel cuore dell’aspra montagna calabra ricca di minerale di ferro, ed occupava un’area di più di un ettaro. Poco distante, fu più tardi costruita Ferdinandea: oggi Mongiana è un borgo di pochi abitanti e Ferdinandea è spopolata, ma nel trentennio che precedette la fine del Regno il fermento era vivissimo. Nel marzo del 1861, quando fu proclamato il Regno d’Italia, gli addetti allo stabilimento di Mongiana erano 762 e si produceva ghisa e ferro malleabile d’ottima qualità che servì per la realizzazione delle catene, da circa 150 tonnellate, dei due magnifici ponti sul Garigliano e sul Calore (realizzati rispettivamente nel 1832 e nel 1835). Il complesso siderurgico calabrese di Mongiana e Ferdinandea era, fino al 1860, il maggiore produttore d’Italia di ghisa e semi-lavorati per l’industria metalmeccanica: produsse a pieno regime 13.000 cantaja di ghisa annue (circa 1.150 tonnellate). Altri impianti metallurgici erano attivi in tutti il Sud ma è “impossibile elencare tutti i piccoli e medi opifici metalmeccanici sorti grazie all’intraprendenza degli artigiani locali o di imprenditori del settore tessile interessati ad acquistare le macchine necessarie”.

Flotta Mercantile e Cantieristica Navale

Le Due Sicilie disponevano di una flotta mercantile pari ai 4/5 del naviglio italiano ed era la quarta del mondo: ne facevano parte oltre 9800 bastimenti ed un centinaio di questi (incluse le militari) erano a vapore; fu la prima flotta italiana a collegare l’Italia con l’America ed il Pacifico. Con circa quaranta cantieri di una certa rilevanza, era nettamente in testa rispetto al resto d’Italia. Il primo vascello a vapore del Mediterraneo fu costruito nelle Due Sicilie nel 1818 e fu anche il primo al mondo a navigare per mare e non su acque interne: era il Ferdinando I, realizzato nel cantiere di Stanislao Filosa al Ponte di Vigliena presso Napoli. l’Inghilterra dovette aspettare altri quattro anni per metterne in mare uno, il Monkey, nel 1822. All’epoca fu tanto grande la meraviglia per quella nave, che fu riprodotta dai pittori in numerosi quadri, ora sparsi per il mondo, come ad esempio quello della Collezione MacPherson e l’altro della Camera di Commercio di Marsiglia. Il cantiere di Castellammare di Stabia, con 1.800 operai, era il più grande del Mediterraneo. Al momento della conquista piemontese stava attrezzandosi per la costruzione di scafi in ferro. L’arsenale-cantiere di Napoli, con 1.600 operai, era l’unico in Italia ad avere un bacino di carenaggio in muratura lungo 75 metri.

Sono patrimonio delle Due Sicilie anche: la prima compagnia di navigazione a vapore del Mediterraneo (1836), che svolgeva un servizio regolare e periodico compreso il trasporto della corrispondenza; navi come il “Real Ferdinando” che potevano trasportare duecento passeggeri da Palermo a Napoli; la prima convenzione postale marittima d’Italia; la stesura del primo codice marittimo italiano del 1781 (ad opera di Michele De Jorio di Procida, che fu copiato da Domenico Azuni il quale se ne assunse la paternità), frutto di una tradizione che risaliva ai tempi delle Tavole della Repubblica Marinara di Amalfi e delle legislazioni meridionali successive. Le principali scuole nautiche erano a Catania, Cefalù, Messina, Palermo, Riposto (CT), Trapani, Bari, Castellammare, Gaeta, Napoli, Procida, Reggio. Fu riattivato il porto di Brindisi (1775) che era chiuso da secoli. Nel 1831 entrò in servizio la nave “Francesco I” che copriva la linea Palermo, Civitavecchia, Livorno, Genova, Marsiglia. La stessa nave anche effettuò la prima crociera turistica del mondo, nel 1833, in anticipo di più di 50 anni su quelle che seguirono: durò tre mesi con partenza da Napoli, arrivo a Costantinopoli (dove destò l’ammirazione del sultano) e ritorno con diversi scali intermedi. La crociera fu così splendida per comodità e lusso che fece dire ” Non si fa meglio oggi” e ” Il Francesco I è il più grande e il più bello di quanti piroscafi siansi veduti fin d’ora nel Mediterraneo, gli altri sono inferiori, i pacchetti francesi “Enrico IV” e ” Sully” hanno le macchine di forza di 80 cavalli (mentre la macchina del Francesco I è di 120) (…) i due pacchetti genovesi si valutano poco, il “Maria Luisa” (del Regno di Sardegna) è piccolo, la sua macchina non oltrepassa la forza di 25 cavalli, e quantunque una volta siasi fatto vedere nei porti del Mediterraneo, adesso è destinato per la sola navigazione del Po.”. Nel 1847 fu introdotta per la prima volta in Italia la propulsione a elica con la nave “Giglio delle Onde”. Erano operativi regolari servizi passeggeri che collegavano i principali porti delle Due Sicilie: isole come Ponza, Ustica, Lampedusa, Linosa furono ripopolate affrancando la popolazione residente dall’incubo delle incursioni dei pirati barbareschi.

Produzione tessile

Prima dell’Unità il settore cotoniero vantava quattro stabilimenti con 1.000 o più operai (1425 alla Von Willer di Salerno, 1160 in un’altra filanda della provincia, 1129 nella filanda di Pellazzano, 2159 in quella di Piedimonte e un migliaio nella Aninis-Ruggeri di Messina); nello stesso periodo gli stabilimenti lombardi a stento raggiungevano i 414 operai della filatura Ponti. Tutto il Salernitano divenne il comprensorio in cui si concentrò per eccellenza l’industria tessile, che fiorì anche ad Arpino nella valle del Liri, nel circondario di Sora. “Un particolare riferimento va fatto per il lino e la canapa: con quest’industria, nella quale trovavano impiego ben 100.000 tessitrici e 60.000 telai, fu così dato lavoro a tutto un mondo rurale prevalentemente femminile”. Il medesimo sviluppo coinvolse la produzione della lana grazie all’introduzione di capi razza “merino”, conservando la manifattura i caratteri di industria domestica. Il Sud era inizialmente indietro nella produzione della seta, che incideva solo per il 17,5% della produzione complessiva italiana. In seguito all’incremento delle piantagioni di gelsi ed all’allevamento del baco si ebbe dal 1835 un rinnovato sviluppo dell’industria della seta e nuove filande sorsero in Calabria, in Lucania, in Abruzzo. Molto famoso in tutta Europa era l’opificio di San Leucio, che godeva di un particolare statuto, redatto da re Ferdinando I. Ricordiamo anche gli stabilimenti di Nicola Fenizio che davano lavoro a più di 4 mila persone e che esportavano in tutto il mondo, tanto che i concorrenti arrivarono a contraffarne il marchio.

Cartiere

Le cartiere meridionali erano fiorenti a livello internazionale. Ricordiamo quella di Fibreno, la più grande d’Italia e una delle più note d’Europa con 500 operai, oltre a quelle del Rapido, della Melfa, della costiera amalfitana. Nella sola valle del Liri il giro d’affari delle nove cartiere della zona era di 8-900 mila ducati annui, grazie anche agli ingenti investimenti fatti per dotarle delle migliori tecniche dell’epoca. Le cartiere avevano destato l’ammirazione dei maggiori industriali del ramo: nel 1829 Niccolò Miliani, proprietario delle note cartiere di Fabriano, visitò la Valle del Liri e si meravigliò di vedere “un foglio di carta grande come un lenzuolo”, e si chiese “come diavolo si potevano ottenere formati così grandi”. Le cartiere del Sud, grazie all’elevata qualità del prodotto esportavano sia nell’Italia settentrionale che all’estero.

Industria Estrattiva e Chimica

Il Sud disponeva dell’importantissima produzione dello zolfo siciliano, che copriva il 90% della produzione mondiale e da sola assorbiva il 33% degli addetti di tutta l’industria estrattiva italiana. Aveva un peso economico notevolissimo e ancora negli anni immediatamente post-unitari provenivano dal Sud i 2/3 delle produzioni chimiche italiane. La chimica industriale dell’800 era quasi del tutto basata sullo zolfo, specialmente l’industria degli esplodenti per le armi: è pertanto chiaro l’enorme valore strategico di tale produzione ed il conseguente atteggiamento dell’Inghilterra nella questione “degli zolfi siciliani”. A Napoli e dintorni sorsero anche fabbriche di amido, di cloruro di calce, di acido nitrico, di acido muriatico, di acido solforico ed infine di colori chimici. Le risorse del sottosuolo (zolfo, ferro, bitume, marmo, pozzolana) erano sapientemente sfruttate a livello industriale.

L’Industria conciaria

Era un settore sviluppato e di gran pregio: a Napoli, a Castellammare, a Tropea, a Teramo; in Puglia erano sorte concerie per i cuoi che giungevano nel Regno per l’ultima finitura. Venivano prodotti finimenti di cavalli e carrozze, selleria, stivali, cuoi di lusso, esportati in Inghilterra, Francia, America. Nell’ambito della lavorazione delle pelli ci si specializzò nella produzione di guanti. A questa lavorazione e dovuto il nome ad uno dei più centrali quartieri di Napoli: “I guantai nuovi”. I guanti napoletani erano reputati i migliori d’Europa (se ne producevano il quintuplo di Milano, Torino e Genova messe assieme) e costavano meno di quelli prodotti in Francia: per questo si esportavano ovunque, anche in Inghilterra dove l’Arsay, redigendo le leggi del perfetto gentiluomo, asseriva la necessità dell’uso di sei diverse paia di guanti al giorno.

A Napoli la prima lavatrice

L’Industria del corallo

Particolarmente pregiati i coralli del mare in prossimità di Trapani, della penisola sorrentina, di Capri. Erano dei più vari colori, dal bianco marmoreo, al rosso, al nero d’ebano ed erano destinati all’oreficeria e all’ornamento di arredi e oggetti sacri. La pesca, faticosa e pericolosa, era effettuata calando delle speciali reti lanciate in mare dalle barche in movimento. I più arditi erano i corallari di Trapani, seguiti da quelli di Torre del Greco che vantavano dalle tre alle quattrocento feluche con sette uomini ognuna. Michele di Iorio, insigne autore del “Codice di navigazione” sotto Ferdinando IV, redasse anche un “codice corallino”. Fu istituita la “Compagnia del corallo” per facilitare il credito, e furono fondate fabbriche-scuola per la lavorazione a Torre del Greco ed a Napoli. L’industria del corallo era così fiorente che si arrivò in breve a quaranta fabbriche con 3.200 operai. Fu istituita anche un’apposita fiera, dal primo all’otto maggio di ogni anno, molto frequentata da compratori stranieri.

Saline

Situate in Puglia ed in Sicilia erano le più importanti d’Europa. Le prime erano considerate dai Borbone “la perla della loro corona”, soprattutto da Ferdinando II che le visitò più volte e migliorò le condizioni di vita dei salinari. Nel 1847, in località San Cassiano, fondò la colonia agricola di San Ferdinando di Puglia (nel 1879 ribattezzata “Margherita di Savoia”), popolandola con i lavoratori delle Saline e distribuendo gratuitamente i terreni ed i capitali per le case popolari. Così, in vent’anni, la popolazione locale raddoppiò di numero. Il sale della Puglia era molto apprezzato, tanto da essere preferito a quello spagnolo ed era sfruttato sia per scopi alimentari sia per usi industriali. Di straordinaria importanza erano anche le saline siciliane “nella sola area di Stagnone (bacino marino antistante Trapani) si trovavano trentuno saline con centinaia di mulini a vento (quelli a sei pale in legno di tipo olandese) che davano una produzione annua di ben 110mila tonnellate di sale”.

Vetri e Cristalli

A Napoli sorgevano due grandi fabbriche di vetri e cristalli, per le quali si erano fatti venire operai e macchine dall’estero; in breve la produzione del Regno poté competere con quella di Francia e Germania e i quattro quinti della richiesta nazionale erano soddisfatti dall’industria napoletana, parte dei vetri prodotti era esportata a Tunisi, ad Algeri e persino in America. Ci sembra poi superfluo soffermarsi sulla fabbrica di porcellane di Capodimonte, voluta da Carlo III e famosa in tutto il mondo.

Agricoltura ed allevamento

I dati indicano che nel 1860 il Sud, che conta il 36.7 % della popolazione d’Italia, pur non avendo nulla che si possa paragonare alla pianura padana produce il 50.4% di grano; l’80.2% di orzo e avena; il 53% di patate; il 41.5% di legumi; il 60% di olio, favorito in questo anche dal clima che consente spesso due raccolti l’anno; si svilupparono le coltivazioni di agrumi e di piante idonee al suolo arido: l’olivo, la vite, il fico, il ciliegio ed il mandorlo. Nelle Due Sicilie l’ultima vera grande carestia fu negli anni 1763-64 e successivamente, dai dati complessivi si ricava che un meridionale, tra grano e granaglie aveva una razione quotidiana di 418 grammi di carboidrati. Nella restante parte della Penisola la razione si riduceva a 270. La dieta del meridionale dell’epoca era quella tipica mediterranea, ricca di verdura, ortaggi, frutta, pesce, latte e derivati, pane e pasta. Particolare risalto è da dare all’opera di Carlo di Borbone che introdusse riduzioni delle tasse per i proprietari che avessero coltivato i loro terreni ad uliveto. Fu così che nella buona terra pugliese misero radici gli ulivi: oggi su 180 milioni di alberi italiani ben 50 milioni sono localizzati in Puglia, la regione olivicola più importante del mondo con il 10% della produzione totale di olio. Un decreto emanato il 12 dicembre 1844 da Ferdinando II prescriveva la necessità di un “certificato di origine” per l’olio di oliva che era esportato in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. L’industria alimentare era legata all’ottima produzione di grano duro e vantava i migliori pastifici d’Italia, circa cento (provincia di Napoli, Crotone e Catanzaro) che esportavano in molti paesi stranieri, compreso Russia, America, Svezia e Grecia. Un accenno alla pizza che, pur presente da secoli sulle tavole mediterranee, ha celebrato i suoi trionfi proprio nella Napoli capitale delle Due Sicilie; presente anche nella mensa dei re Borbone, questi l’apprezzarono ma non imposero nessun nome di famiglia.

Per quanto riguarda l’allevamento, considerando il numero dei capi, il Sud era in testa in quello ovino, caprino, equino e dei maiali, poco al di sotto del resto dell’Italia per quello caprino e molto al di sotto per quello bovino. Tra gli Abruzzi e la Puglia continuava, come fin dall’epoca romana, la transumanza delle greggi che si svolgeva su sentieri chiamati tratturi e che era regolata da un codice molto particolareggiato che prevedeva il pascolo nel Tavoliere dal 29 settembre all’otto maggio. In quel mese si svolgeva la grande fiera zootecnica di Foggia alla quale era tradizione partecipasse il Re, vestito alla maniera paesana. Vivacissima era anche l’attività dei caseifici la cui lavorazione riguardava particolarmente il latte di pecora, ma il cui fiore all’occhiello era naturalmente la mozzarella di bufala; numerosissimi gli stabilimenti ittici (ad esempio le tonnare di Favignana), del pomodoro, famose le fabbriche di liquirizia in Calabria e dei confetti a Sulmona. Infine segnaliamo la coltivazione e la lavorazione del tabacco dove il Sud era all’avanguardia con la importante manifattura di Napoli che occupava agli inizi degli anni 1850 più di 1.700 operaie (poi ridotte per introduzione di macchinari più moderni), e che esportava in tutta Europa. Inoltre dal primo censimento della popolazione d’Italia del 1861 (a pochi mesi dall’Unità) si ricava che il Sud, che contava 36.7% della popolazione italiana, aveva il 56,3% dei braccianti agricoli e il 55,8% degli operai agricoli specializzati. Quando nel 1887-88 il protezionismo chiuderà gli sbocchi esteri, l’agricoltura del Sud subirà un colpo mortale. Quella non era, infatti, solo un’agricoltura di sussistenza e autoconsumo, bensì mercantile, destinata all’esportazione: a quel punto la enorme massa di operai agricoli non ebbe più lavoro e non poté far altro che emigrare.

Opere pubbliche

Tra le più importanti realizzazioni ricordiamo il ponte Ferdinandeo sul fiume Garigliano del 1832: è stato il primo ponte sospeso in ferro d’Italia (tra i primi del mondo), costruito in 4 anni con 68.857 chilogrammi di ferro e collaudato dallo stesso Ferdinando II che ci fece passare sopra due squadroni di lancieri a cavallo e sedici carri pesanti di artiglieria; orgoglio delle Due Sicilie, resistette fino al 1943 quando i tedeschi, dopo averci fatto transitare il 60 % della propria armata in ritirata, compresi carri e panzer, lo distrussero. Fu seguito dalla costruzione di un ponte simile sul fiume Calore, inaugurato nel 1835.

Segnaliamo poi: il Primo telegrafo elettrico d’Italia (1852), la Prima rete di Fari con sistema lenticolare (1841), la Prima ferrovia e Prima stazione d’Italia Napoli Portici (1839): lungo questa prima linea si sviluppano nuovi agglomerati urbani che costituiscono la struttura del nascente polo industriale attorno alla Capitale. L’anno successivo fu inaugurata dagli Asburgo la Milano-Monza, nel 1845 la prima ferrovia veneta (Padova-Vicenza) e addirittura bisognerà aspettare nove anni per vedere la prima piemontese (Torino-Moncalieri) e la prima toscana (Firenze-Prato).

L’ingenerosa critica storica ha fatto prevalere la tesi della costruzione ferroviaria borbonica per esclusiva vanità della corte di collegare la capitale alle residenze reali di Caserta e di Portici, altri ancora sostennero che la ferrovia fu realizzata per spostare più velocemente le truppe della guarnigione di Capua, in caso di disordini a Napoli; è certamente vero che tutte le ferrovie dei diversi stati nacquero anche con finalità strategiche e militari ma in realtà gli scopi principali erano ben diversi. Ferdinando II, nel discorso pronunciato nell’ottobre 1839, all’inaugurazione della Napoli-Portici, ebbe a dire: “Questo cammino ferrato gioverà senza dubbio al commercio e considerando che tale nuova strada debba riuscire di utilità al mio popolo, assai più godo nel mio pensiero che, terminati i lavori fino a Nocera e Castellammare, io possa vederli tosto proseguiti per Avellino fino al lido del Mare Adriatico”. La ferrovia raggiunse nel 1840 Torre del Greco, Castellammare di Stabia nel 1842, Nocera nel 1844, contemporaneamente un altro tronco puntava a nord raggiungendo Caserta nel 1843 e Capua nel 1844; in questo stesso anno sulla Napoli-Castellammare transitarono ben 1.117.713 viaggiatori, in gran parte “pendolari” che quotidianamente si recavano nella capitale per lavoro, le tariffe erano basse sia per il trasporto dei passeggeri (diviso in tre classi) che delle merci .

Dalla cronaca del “Giornale delle Due Sicilie” dell’epoca si legge: “Ad un segnale dato dall’alto della Tenda Reale parte dalla stazione di Napoli il primo convoglio composto di vetture sulle quali ordinatamente andavano gli invitati, gli ufficiali, i soldati e i marinai (…) S.M. con la Real Famiglia prese posto nella Real Vettura”. “Le popolazioni di Napoli e delle terre vicine – si leggeva sulla cronaca di altri giornali – accorrevano in grandissimo numero come ad uno spettacolo nuovo, tutte le deliziose ville attraversate dalla strada si andavano riempiendo di gentiluomini e di dame vestite in giorno di festa (…) con tanto entusiasmo traesse d’ogni parte sulla nuova strada e giunto colà facesse allegrezza grande come per faustissimo avvenimento”; erano 7411 metri che furono percorsi in quindici minuti (velocità 20 km/h) dal convoglio guidato dalla locomotiva “Vesuvio”.

Dobbiamo ricordare il progetto borbonico di una rete ferroviaria diretta a collegare il Tirreno all’Adriatico con due arterie principali a doppio binario: la Napoli-Brindisi, che tagliava in due parti quasi esatte il regno, e la Napoli-Pescara. Le concessioni furono stipulate il 16 aprile del 1855, con un dettagliato protocollo che prevedeva tempi e modi di realizzazione. La ferrovia avrebbe accorciato notevolmente i tempi di collegamento (previsti in quattro ore al posto dei giorni di navigazione via mare). Erano previste nuove arterie stradali comunicanti con le stazioni ferroviarie in modo da favorire il trasporto sia dei passeggeri che soprattutto delle merci e del bestiame, come pure delle diramazioni per collegare le nuove linee ferrate a quelle dello Stato della Chiesa e di conseguenza a quelle degli altri stati italiani preunitari e del resto d’Europa. Furono anche progettate due litoranee: una da Napoli alla Calabria meridionale con diramazione a Taranto e l’altra da Brindisi ad Ancona (e da lì comunicante con Bologna e Venezia).

L’ultimo re Francesco II diede un’accelerazione alla costruzione delle strade ferrate ma non ebbe il tempo di completarle e così, se è vero che la lunghezza complessiva delle ferrovie meridionali, al momento dell’Unità, era inferiore a quella di altri stati italiani preunitari, anche per le caratteristiche del territorio prevalentemente montuoso che in nulla assomigliava alle pianure del Nord e che non ne facilitava la costruzione, è comunque accettato da tutti che come qualità tecnico-costruttiva fossero le migliori.

Per ciò che concerne, invece, le strade, esse erano senza dubbio insufficienti, ma anche in questo campo le Due Sicilie pagavano lo scotto della conformazione del Paese, prevalentemente montuoso, che rendeva più rapido ed economico lo sviluppo delle vie marittime; comunque il governo borbonico si era seriamente impegnato nella costruzione di nuovi tracciati progettati da ingegneri che erano alle dirette dipendenze dello Stato, tra di essi ricordiamo Carlo Afan de Rivera e Ferdinando Rocco. Alcune arterie sono dei veri e propri capolavori come la Civita Farnese (tra Arce e Itri) che, pur correndo quasi completamente in territorio montano, in nessun tratto superava la pendenza del 5% il che permetteva l’agevole trasporto di merci su carri, e la Pescara-Sulmona-Napoli dove ancora oggi si possono osservare le pietre miliari che indicano la distanza dalla antica capitale. L’ossatura di alcune strade borboniche viene attualmente sfruttata per il passaggio di veicoli molto pesanti come i TIR a testimonianza della validità dei loro progetti.

Altre interessanti realizzazioni furono l’illuminazione a gas di Napoli, prima in Italia (1840) e terza in Europa (dopo Londra e Parigi). Napoli fu anche la prima città d’Italia in cui fu organizzato nel 1852 un esperimento d’illuminazione elettrica; la bonifica e conseguente sistemazione idrogeologica delle paludi Sipontine (Manfredonia), di quelle di Brindisi, del bacino inferiore del Volturno e della Terra di Lavoro (Regi Lagni): in quest’ultimo territorio furono restituite al lavoro agricolo 53 miglia quadrate di paludi, realizzati 100 miglia di canali di bonifica, muniti d’argine e controfossi, lungo i quali furono posti a dimora 150.000 alberi; costruite 70 miglia di strade, e furono piantati altri 120.000 alberi che attraversavano la campagna in tutti i sensi.

Ricordiamo inoltre la realizzazione del confine terrestre: col trattato firmato a Roma il 27 Settembre 1840 e ratificato il 15 Aprile 1852 fu stabilita la linea di separazione con l’unico stato confinante, quello Pontificio. Papa Gregorio XVI e re Ferdinando II decisero di posizionare nel terreno ben 686 cippi che partivano da Gaeta sul Tirreno e giungevano fino a Porto d’Ascoli sull’Adriatico. Erano piccole colonne cilindriche in pietra con incisa sulla sommità la direzione del confine: sul lato dello Stato Pontificio due chiavi incrociate e l’anno di apposizione (1846 o 1847) e verso il regno borbonico un giglio stilizzato ed il numero progressivo della colonnina, crescente verso il nord. Alti un metro, del diametro di quaranta centimetri e del peso di 700/800 chili, i cippi furono realizzati da ambedue i confinanti; e sotto ciascuno di essi fu sotterrata una medaglia di lega metallica recante lo stemma dei due Stati. Questa semplice, ma allo stesso tempo elegante e civile demarcazione fu abbattuta all’arrivo dei Piemontesi. Alcuni di essi sono stati di recente restaurati e riposizionati grazie all’opera di un gruppo di ricercatori coordinati da Argentino D’Arpino..

Menzioniamo ancora l’istituzione dei Monti di Pegno e Frumentari in tutto il Regno, veri e propri crediti agrari che prestavano denaro ad interessi bassissimi. Va ricordata infine la creazione del primo Corpo dei vigili del fuoco italiano e l’Istituzione di Collegi Militari quali la Nunziatella.

Arte Cultura e Scienza

Dal Settecento, sotto l’impulso dei sovrani regnanti, si assistette alla rinascita culturale e sociale delle Due Sicilie ed al rigoglioso fiorire di studi filosofici, giuridici e scientifici. Le opere di illustri personalità (solo per citarne alcuni ricordiamo: Della Porta, Giannone, Vico, Filangieri, Pagano, Genovesi, Galiani, Cotugno) furono tradotte in diverse lingue. Napoli era il più vivace centro di pensiero d’Italia e in Europa era seconda solo a Parigi per la diffusione delle idee dell’Illuminismo. Lo splendore della Corte e della società napoletana erano proverbiali, e divennero poli di attrazione per le più importanti menti dell’epoca che spesso vi soggiornavano a lungo. Geni assoluti come Goethe riconobbero nelle classi elevate meridionali una preparazione non comune. Ebbe a dire Stendhal: “Napoli è l’unica capitale d’Italia, tutte le altre grandi città sono delle Lione rafforzate”. Era di gran lunga la più grande d’Italia e tra le prime quattro d’Europa, e fu definita come: “la città più allegra del mondo, scintillante di carrozze, quasi non riesco a distinguerla da Broadway, la vera libertà consiste nell’essere liberi dagli affanni ed il popolo pare veramente aver concluso un armistizio con l’ansia e suoi derivati”. Il Regno vantava quattro università: quella di Napoli, fondata da Federico II nel 1224, quelle di Messina e Catania, rinnovate dai Borbone e la neonata università di Palermo. A Milano la prima università, il Politecnico, fu fondata solo nel 1863 ed il primo ingegnere si laureò nel 1870. Al tempo della nascita dello Stato italiano, il numero degli studenti napoletani era maggiore di quello di tutte le università italiane messe assieme (che ne avevano un totale di appena 6504). A Napoli furono istituite la prima cattedra universitaria al mondo di Economia Politica con Antonio Genovesi (1754) e le cattedre di psichiatria, ostetricia e osservazioni chirurgiche. Notevole importanza scientifica godeva l’Orto Botanico che forniva le erbe mediche alla Facoltà di Medicina. Nella facoltà di Giurisprudenza nacquero l‘Istituto della Motivazione delle Sentenze (Gaetano Filangieri, 1774), il primo Codice Marittimo Italiano ed il primo Codice Militare. I giornali milanesi erano ancora fogli di provincia, mentre quelli napoletani facevano e disfacevano i governi. Le case editrici napoletane pubblicavano il 55% di tutti libri editi in Italia. L’Osservatorio Sismologico (1° nel mondo) del Vesuvio, con annessa stazione meteorologica, fu fondato dal fisico Macedonio Melloni e sviluppato da Luigi Palmieri.

Palermo vide l’illustre opera dell’astronomo Giuseppe Piazzi, curatore dell’Osservatorio astronomico fondato nel 1801 e scopritore del primo asteroide battezzato “Cerere Ferdinandea”. La capitale siciliana ebbe il suo splendido Orto Botanico, e “la real casa dei Matti”, il primo manicomio in Europa, per opera del Barone Pisani e sotto il patrocinio dei Borbone, dove i malati venivano trattati umanamente e non più segregati come bestie furiose.

Furono aperte: Biblioteche, Accademie Culturali (la più famosa l’Ercolanense, fondata nel 1755), il Gabinetto di Fisica del Re ed erano organizzati frequenti Congressi Scientifici. Per quanto riguarda la musica “Fino al settecento l’Italia era vista da tutti i musicisti europei con un particolare atteggiamento di rispetto, in Italia, nel Seicento, era nata l’opera che nel corso degli anni aveva conquistato tutti i più grandi teatri; operisti italiani componevano presso tutte le corti d’Europa e gli stessi musicisti stranieri scrivevano opere in lingua italiana, tanto si identificava allora il melodramma col paese che ne era stato la culla. Non molto diversa era la situazione per la musica strumentale, i conservatori e le accademie italiane erano i più celebri in assoluto e un musicista non poteva affermare di possedere una preparazione completa senza aver compiuto un viaggio d’istruzione in Italia (…) La penisola era considerata quasi una terra promessa per ogni compositore” e Napoli era considerata la Regina mondiale dell’Opera. Basta ricordare che il Teatro di San Carlo è il più antico teatro lirico d’Europa: fu inaugurato il 4.novembre 1737 dopo soli 8 mesi dall’inizio della sua costruzione (ben 41 anni prima del teatro della Scala di Milano e 51 anni prima della Fenice di Venezia). Non ha mai sospeso le sue stagioni, tranne che nel biennio 1874-76, a causa della grave recessione economica di quegli anni. Subì un grave incendio nel 1816 e fu ricostruito in dieci mesi. Re Ferdinando I lo volle “com’era e dov’era” (proviamo a fare il confronto con le storie dei nostri giorni: gli incendi del Petruzzelli di Bari e della Fenice di Venezia….). Anche se non tutti i Borbone amavano la lirica, furono senz’altro dei grandi mecenati tanto che il teatro San Carlo attrasse l’attenzione di tutta la società colta europea, colpita dalla creatività della Scuola musicale napoletana, sia nel campo dell’opera buffa che di quella seria: basti ricordare i nomi di Porpora, Piccinni, Jommelli, Cimarosa, Paisiello (autore quest’ultimo, nel 1787, su commissione di Ferdinando IV, dell’Inno Nazionale delle Due Sicilie). A Napoli guardavano come culmine della loro carriera musicisti del livello di Bach e Gluck. Tra i grandi compositori italiani ricordiamo la triade Rossini-Bellini-Donizetti, che fiorì tra il Conservatorio di Napoli ed il teatro San Carlo. Quest’ultimo divide con la Scala di Milano il primato della più antica scuola di ballo italiana, mentre è nel 1816 che vi nasce la Scuola di Scenografia diretta da Antonio Niccolini. “Vuoi tu sapere se qualche scintilla di vero fuoco brucia in te? Corri, vola a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo, Durante, Jommelli, Pergolese. Se i tuoi occhi si inumidiranno di lacrime, se sentirai soffocarti dall’emozione, non frenare i palpiti del tuo cuore: prendi il Metastasio e mettiti al lavoro il suo genio illuminerà il tuo”. I Conservatori musicali (quello di San Pietro a Majella era considerato il più prestigioso del mondo), l’Accademia Filarmonica e la Scuola Musicale Napoletana erano i massimi riferimenti per gli artisti dell’epoca ; la Canzone Napoletana a Piedigrotta (“Te voglio bene assaje”, “Luisella”, “Santa Lucia”, “Tarantella”) si diffuse in tutto il mondo. A Napoli, ogni sera, erano aperti una quindicina di teatri, mentre a Milano non tutte le sere c’era un teatro aperto. Per le belle arti ricordiamo: la Scuola pittorica di Posillipo (Gigante, Smargiassi, Vianelli, Fergola, Palizzi), le formidabili testimonianze architettoniche come i Palazzi reali (Reggia di Napoli, Portici e Caserta; Palazzina Cinese e Ficuzza a Palermo), il Casino del Fusaro, l’acquedotto Carolino, la masseria il Carditello, San Leucio. Ricordiamo l’interesse per l’archeologia con l’avvio degli Scavi di Ercolano e Pompei, iniziati nel 1738 per volere del primo re Borbone Carlo III, dopo un ritrovamento durante i lavori di restauro di una cisterna di un casale. Da allora, intorno al nome di Ercolano e Pompei (scoperta nel 1748) è prosperato un mito che continua a sedurre coloro che si spingono all’ombra dello “sterminator Vesuvio”. “Si può ben dire che la scoperta di Ercolano e Pompei non si limitò a rivoluzionare l’archeologia e la storia del mondo antico, ma segnò in modo indelebile anche la civiltà europea. Non ci fu intellettuale, erudito, scrittore o artista che non sentisse il fascino di quel che stava rendendo al mondo il ventre del Vesuvio (…) De Brosses, Goethe, Melville, Mark Twain (…) fu una vera e propria frenesia (…) da quel fuoco nacque nell’Europa dei Lumi quella che si indica come civiltà neoclassica: così come la scoperta dalla Domus Aurea era nato il Rinascimento (…) le vestigia che venivano alla luce vennero sistemate temporaneamente nella nuova Villa Reale di Portici e più tardi trasferite, in solenne corteo, a Napoli nel Museo Archeologico” (oggi Museo Nazionale). Fu istituita l’Officina dei Papiri, un laboratorio che si occupava del recupero e restauro dei reperti provenienti dagli scavi d’Ercolano “Re Carlo III già nel 1755 aveva emanato un bando in cui si prescriveva la tutela del patrimonio artistico delle Due Sicilie che prevedeva anche pene detentive per chi esportava o vendeva materiale d’epoca; esso fu rinnovato da Ferdinando I nel 1766, nel 1769 e nel 1822. Nel 1839 Ferdinando II nominava una “Commissione di Antichità e Belle Arti” per la tutela e la conservazione dei beni.

tratto da http://www.morronedelsannio.com/sud/seconda.htm