Le ultime vicende del libro manoscritto e prime edizioni a stampa

Costantinopoli, divenuta nel 350 la capitale del mondo romano d’Oriente, aveva detronizzato Alessandria come centro culturale principale. Il fatto è importante perché questa capitale mantiene, con alterna fortuna, le tradizioni antiche fino alla metà del XV secolo. A quest’epoca Alessandria non ha più nulla di una città ellenica. Senza dubbio l’Islam, al principio, ha assimilato moltissimi elementi della cultura ellenica; s’è impadronito dei libri greci con avídità, li ha letti, tradotti, studiati, commentati; ha stabilito in tal modo una linea parallela e sussidiaria di tradizione, tanto più preziosa in quanto la linea diretta talvolta si interruppe.

Lo studio di queste traduzioni è ancora lungi dall’essere ultimato, ma potrà costituire nell’avvenire un’appendice assai importante della storia dei testi greci. Nello stesso tempo, tuttavia, la tradizione diretta si disgrega e sparisce nei paesi definitivamente occupati dal mondo arabo, e dopo un breve periodo di dominazione islamica, l’Egitto non fornisce più nessun papiro greco, neppure documentario.

Questa prodigiosa affermazione dell’Islam conduce alla caduta di Costantinopoli e alla spari-zione dell’Impero bizantino. Ma malgrado i terribili sconvolgimenti a cui è stato sottoposto per secoli, esso ha tuttavia mantenuto la sua continuità culturale: infatti la situazione era in Oriente certo più favorevole ad una tale continuità che nell’Europa occidentale. Politicamente quest’ultima era molto più divisa, e soprattutto il latino non aveva che raramente radici nel popolo. Ciascun abitante dell’Impero bizantino, a meno che non fosse analfabeta, poteva ancora leggere gli autori classici e continuare una tradizione due volte millenaria; in Occidente, invece, il latino era la lingua della Chiesa e di pochi privilegiati. Quindi la letteratura e la cultura greca aveva notevole vantaggio sulla latinità. Naturalmente la cultura bizantina ha conosciuto anch’essa alti e bassi, ma a varie riprese gli imperatori hanno incrementato le lettere e perfino l’ultima dinastia, quella dei Paleologi (1261-1455) ha fortemente stimolato gli studi letterari. E’ in quest’epoca che noi vediamo all’opera filologi seri e dotti: il brillante Manuele Moscopulo, Demetrio Triclinio, che è stato il primo fra i dotti bizantini a correggere, seguendo il criterio metrico del suo maestro Tomaso Magistro, parecchi passi poetici corrotti; Massimo Planude ed altri ancora.

Le distruzioni e i saccheggi hanno causato la perdita di numerosi manoscritti, e innanzitutto, com’è naturale, dei testi raramente letti e dei quali gli esemplari erano poco numerosi. Ma ciò che era frequentemente letto e studiato si è conservato fino ai giorni nostri.

Ora entra in gioco un altro avvenimento storico di grande importanza. Le Crociate e l’intensificarsi dei rapporti economici con l’Occidente, specialmente con le grandi Repubbliche italiane, Venezia e Genova in particolare, ebbero ripercussioni estremamente favorevoli alle relazioni culturali. Il mondo occidentale viene in possesso dei codici greci in numero sempre più considerevole e li salva così dalla rovina che mette fine all’Impero bizantino.

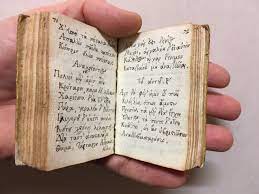

I dotti ed i copisti che emigrano in Italia vi portano ciò che ancora esisteva della cultura ellenica letteraria e filologica, cioè la cultura del libro, e vi portano anche i libri. Si può ammettere che nel 1453 la maggior parte dei testi conservati era già conosciuta in Occidente. Nel secolo XIV il greco si insegna in Italia: Michele Crisolora lo insegna a Firenze dal 1397 al 1403, e Boccaccio fu il primo italiano a conoscere sufficientemente la lingua greca. L’Italia si prepara a ricevere da Bisanzio morente la fiaccola della tradizione ellenica, e, quando Costantinopoli cade, essa è pronta a continuare il lavoro. Il Rinascimento occidentale si manifesta in parte con l’apparizione di quella figura di dotto, che chiamiamo «Umanista», appassionatamente occupato a scoprire, a copiare, a tradurre e a commentare in latino i testi greci. Giorgio Aurispa lascia in dono a Firenze, nel 1423, 238 manoscritti greci; il cardinale Bessarione nel 1468 dona alla Basilica di S. Marco di Venezia 482 codici greci: questi codici costituiscono il nucleo iniziale delle biblioteche Laurenziana e Marciana.

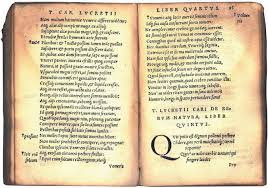

L’invenzione della stampa ha per conseguenza la quasi assoluta impossibilità della perdita di un testo greco, una volta che esso sia stato stampato. Il numero di esemplari identici disseminati per il mondo ne garantisce materialmente la conservazione. Gli sconvolgimenti politici e religiosi in Francia e in Italia e la profonda decadenza culturale della Germania nel corso del XVII secolo, hanno provocato la perdita o il deterioramento di parecchi manoscritti, ma anche in questi casi il testo è stato salvato dall’esistenza dei libri stampati. E’ accaduto perfino che una sola edizione, come per esempio l’Aldina del 1525 del Protrettico di Galeno, sia stata conservata, mentre tutti i manoscritti sono scomparsi. Si può dire senza esagerazione che possiamo ancora leggere oggi tutto ciò che i nostri predecessori dei secoli XV e XVI avevano sotto gli occhi. E possiamo anzi, grazie ai papiri, leggere molto di più.

L’entusiasmo degli Umanisti non era sempre pari alle conoscenze e neppure alla probità scientifica.

I falsari non sono mancati: Henri Estienne (Stephanus) pretese che quelle che erano sue congetture al testo di Euripide fossero state lette in un manoscritto non più esistente. La precisione con la quale le edizioni erano curate lasciava spesso a desiderare. Riguardo alle edizioni dello stesso Stephanus, lo Scaligero scrive: «Ci si affrettava a fare stampare il testo di un manoscritto, più raramente lo si collazionava su altri, pur se si correggessero gli errori più evidenti>>. Le edizioni successive alla editio princeps ne riproducevano il testo o senza differenza alcuna o con pochi cambiamenti dovuti alla collazione su un nuovo manoscritto o anche apportati ad arbitrio dallo editore successivo. Si formavano così delle nuove vulgate. Per giunta, si era convinti che, una volta riprodotto dalla stampa, un manoscritto avesse per-duto il suo valore e, più di una volta, esso veniva perfino distrutto di proposito.

Da “Nozioni di Filologia” di Lidia Massa Positano