Negli ultimi cinquant’anni della repubblica Roma si prepara ad essere degna anche artisticamente della sua potenza. Da ogni parte affluiscono artisti per elevare edifici. L’uso del mattone cede al travertino di colore chiaro ed ai marmi importati dalla Grecia o ricavati dalle Alpi Apuane.

L’architettura rettilinea a colonne si unisce in armonia con l’arco, il che diviene comune nelle costruzioni romane a più piani. La volta si sviluppa dall’arco incuneato degli Etruschi, e trova il suo posto nelle grandiose costruzioni che furono iniziale da Giìulio Cesare nel Foro e nel Campo Marzio. Anche il lusso privato eleva splendidi edifici: M. Scauro, figliastro di Silla, fa costruire un teatro con 360 colonne e 3000 statue di bronzo, rivestendo la scena di lastredi marmo.

Sul Palatino e sul Celio sorgono case riccamente decorate di colonne, di marmi variopinti, di mosaici, di bronzi artistici. L’arte ellenistica adorna dovunque edifici pubblici e privati, giardini, come quelli di Lucullo, di Sallustio, di Cesare; ville fastose con estesi parchi vengono costruite sui colli laziali e nella Campania.

L’antíca e sobria architettura si era già manifestata nei templi. A Roma le forme architettoniche a volta si hanno nel Tempio a Giove Capitolino, antichissimo e in seguito più volte restaurato, riedificato con magnificenza dopo l’incendio dell’anno 80 dopo Cristo. Attorno al clivo Capitolino sorgevano il Tempio di Giunone Ammonitrice (Moneta), al quale fu aggiunta la Zecca, donde il nome di moneta, e il Portico degli Dei Consenti. Sotto Augusto prevale lo stile corinzio, che è applicato nel.Tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto, non lontano dal Tempio della Concordia vi era l’antico Tempio di Saturno, ove era custodito il tesoro dello Stato. Nell’81 dopo Cristo era terminato il Tempio di Vespasiano con colonne corinzie; non vanno dimenticati il Tempio di Venere e Roma lungo la via Sacra; nel Foro romano il Tempio di Castore e Polluce e il Tempietto rotondo di Vesta.

Grandiosa e integra è la costruzione del Pantheon, edificato da M. Agríppa e finito nel 25 avanti Cristo; più volte danneggiato da incendi, venne da Adriano ricostruito in forma di rotonda sormontata da una cupola emisferica aperta alla sommità per dare luce all’interno.

Anche a Roma come nella Grecia il tempio era quasi sempre a pianta rettangolare; la cella dove era il simulacro della divinità, era preceduta da un portico a colonne, tuttavia il portico poteva circondare tutto intorno il tempio, il quale prendeva diversi nomi a secondo della varia disposizione delle colonne.

Monumenti solenni sono gli Archi Trionfali, che erano innalzati per eternare la gloria degli imperatori vittoriosi. Celebre l’Arco di Tito, ricco di decorazione scultorea bellissima, costruito per glorificare la vittoria dell’imperatore sugli Ebrei. Tra le rovine del Foro vi è l’Arco di Settimio Severo a tre fornici, uno grande centrale e due minori. Ben conservato è l’Arco di Costantino, pure a tre fornici, costruito in memoria della battaglia del Ponte Milvio; altri archi sorgevano in Roma, di cui non restano oggi neppure le vestigia. Anche nelle province sorsero archi trionfali, poichè dovunque fervida era l’attività edilizia. A Susa vi è l’Arco di Augusto, così ad Aosta; ad Ancona l’Arco di Traiano; a Trieste l’Arco detto di Riccardo, che appartiene all’età augustea e ricorda l’Arco di Druso a Spoleto. A Pola verso la fine del primo secolo dell’era volgare, fu innalzato l’Arco dei Sergi; anche Rimini vanta l’Arco di Augusto, Benevento l’Arco di Traiano.

Altra costruzione interessante, perchè ornata di sculture a bassorilievo è la Colonna Onoraria. La più nota è la Colonna di Traiano, alta, compreso il basamento, 32 metri e adorna di artistici bassorilievi narranti la spedizione dell’imperatore contro i Daci. Simile a questa è la Colonna di M. Aurelio, sulla cui sommità spiccava la statua dell’ìmperatore; oggi è in Piazza Colonna e porta la statua di San Paolo. Della Colonna di Antonino Pio, che sorgeva nel Campo Marzio, ove è oggi Montecitorio, resta solo la base, che si trova nei giardini del Vaticano.

Meritano un cenno gli Acquedotti, che portavano a Roma tutto il fabbisogno di acqua per la cittadinanza; lunghe arcate restano ancora oggi nella campagna romana a confermare la cura che si aveva di provvedere di acqua la Capitale. Sono imponenti le rovine dell’Acquedotto di Claudio, finito nel 54 dopo Cristo; era lungo 68 Km.. Avanzi di acquedotti costruiti dai Romani sono ad Acqui, a Ivrea, a Susa, a Nimes in Francia, a Segovia nella Spagna e altrove.

Grande importanza diedero i Romani alla costruzione delle strade per mezzo delle quali l’Urbe era in comunicazione con i punti più lontani della Penisola.

Le grandi vie di Roma non conoscevano ostacoli e superavano avvallamenti e corsi fluviali per mezzo di Ponti in pietra a lunghe arcate, come gli acquedotti; notevoli sono gli avanzi di ponti, dei quali alcuni, riparati o interamente rifatti sull”antico disegno, servono tuttora. Oltre i ponti sul Tevere, l”Emilio, il Milvio, il Fabricio, Roma ne eresse in Italia e fuori; in Narni si vede il grandioso avanzo di un ponte costruito da Augusto, sopra la profonda valle della Nera; nella Spagna presso Alcantara, sotto Traiano fu gettato un ponte sorretto da potenti archi in pietra sul Tago, di cui restano le rovine.

Anche sul Danubio Traiano fece costruire da Apollodoro nella Dacia, l’odierna Romania, un ponte lungo 1070 metri, poggiante su venti poderosi pilastri. Avanzi di ponti romani si amrnirano tuttora in varie province d’Italia e fuori.

Nel testamento politico di Augusto, è documentata la mirabile attività edilizia dell’imperatore, di cui fu scritto che, avendo trovato Roma costruita in mattoni, la lasciò in marmo, tuttavia dopo l’incendio di Nerone e quello dell’anno 80 dell’era volgare, la città fu ridotta pressochè a un cumulo di rovine. Allora gli imperatori di Casa Flavia continuarono il piano ideato da Nerone e sorse una Roma nuova con vie larghe, ornata di portici, di fontane e di molte costruzioni splendide e comode. Vespasiano edificò il Forum Pacis; Tito completò il Palazzo di Nerone sull’Esquilino e finì le Terme con larghe volte a crociera, già iniziate dal padre; Domiziano fece costruire il Palazzo dei Flavi sul Palatino, donde Palatium con abbondante applicazione di volte a botte e a crociera.

Lo sviluppo del sistema delle volte portò alla costruzione delle Terme. I primi bagni caldi furono aperti in Roma ai tempi di Scipione l’Africano, di poi crebbero di numero e durante l’impero divennero edifici di lusso. Le parti principali erano l’apodyterium, sala per deporvi le vesti; il tepidarium, dove i bagnanti prendevano un bagno tiepido; il calidarium, dove si lavavano in acqua calda o sudavano; il frigidarium, sala con bagno freddo. Nelle terme lussuose vi erano i bagni a vapore ed altre comodità, nonchè sale di lettura, di trattenimento, gallerie ricche di statue e di quadri, inoltre il luogo dove erano serviti cibi e bibite, come in un bar moderno.

Augusto aveva decorato Roma di terme, così si ebbe il primo stabilimento di bagni pubblici sull`imitazione di quelli già esistenti a Pompei. Il geniale Apollodoro, architetto greco, costruì le Terme di Traiano, vasto stabilimento balneare con annessa un’arnpia palestra. Ma sopra tutte celebri le Terme di Caracalla dalle arnpie sale doviziosamente ornate di marmi, di bronzi dorati, di sculture.

Più vaste ancora furono le Terme di Diocleziano sul Quirinale, di cui una sala a volta, adorna di colonne, fu trasformata da Michelangelo nella Chiesa di S. Maria degli Angeli. Di piccola mole erano le Terme di Alessandro Severo e di Costantino, tuttavia dotate di ogni comodità più raffinata. In molte città dell’impero vennero costruite terme ad imitazione di quelle di Roma: ad Acqui, a Pisa, a Volterra ed altrove.

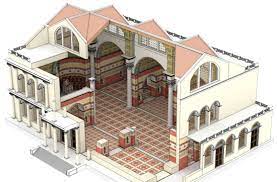

Anche la costruzione delle Basiliche è dovuta allo sviluppo del sistema delle volte. Le basiliche erano grandi edifici di origine orientale con gallerie per il pubblico, luoghi di riunione, dove si rendeva giustizia, si giocava e si contrattava. Le basiliche romane furono modellate su quelle greche a tipo ellenistico, nelle quali l’arconte basileus, donde il nome, amministrava la giustizia; erano a pianta rettangolare con una vasta aula coperta a volte, cinta intorno di portici, avente di fronte all’íngresso una tribuna elevata e un muro di sfondo a semicerchio, abside; spesso davanti alla tribuna vi era un recinto riservato agli avvocati e ai loro clienti in lite. Pare che la prima basilica sia stata fatta costruire da M. P. Catone; più tardi vennero edificate, le solenni basilíche come la Ulpia nel Foro di Traiano, la Giulia, l’Emilia nel Foro Romano. La Basilica Ulpia a cinque navate, sontuosa, chiudeva il Foro di Traiano, al quale si accedeva attraverso un arco trionfale. Verso la fine dell’impero venne abbandonata la forma tradizionale con la costruzione della colossale Basilica di Massenzio, ultimata da Costantino; essa fu coperta a volta, la pianta longitudinale rnisurava circa 100 m., a nord aveva l’abside sernicircolare, a sud una larga scalinata di accesso; divisa in tre navate, la mediana era alta un terzo più delle laterali. Pare che molti elementi abbiano concorso alla costruzione della basilica cristiana: la pianta rettangolare, le tre navate, l’abside, inoltre l”atrio coperto con volta a crociera.

Basilica di Massenzio

Il Foro nella sua linea architettonica era una piazza circondata da portici e chiusa da muri perimetrali, aperti da archi in corrispondenza delle strade; gli uffici pubblici si aprivano sopra i portici. Il più antico è il Foro romano, che fu ampliato con il Foro di Augusto; fu in seguito costruito il Foro di Vespasiano e il più magnifico di tutti il Foro di Traiano. Questi fori, bellissimi nel loro complesso architettonico e centro dell’attività pubblica di Roma, si estendevano sulle pendici del Campidoglio, del Quìrìnale e dell’Esquilino.

L’arco usato dagli Etruschi è applicato nelle Porte, il cui valore architettonico è grande. Oltre alle porte vanno ricordate le porte di città dell’Umbria e dell’Italia centrale: accenniamo alla Porta Consolare di Spello, alla Porta dei Borsari a Verona, alla Porta Nigra a Treviri.

Interessante pure la linea architettonica dei Monumenti Sepolcrali. Lungo la Via Appia, che era fiancheggiata dai sepolcri delle più nobili famiglie, sorge ancora il Sepolcro di Cecilia Metella, di forma cilindrica con sculture all’esterno e la copertura conica. Del periodo appena precedente l’impero, è l’originale Sepolcro di M . Virgilio Eurisace, fornaio, il quale volle un monumento funebre a forma di forno aperto in diverse bocche, nel fregio sono scolpite le varie operazioni per la preparazione del pane; in una cassa marmorea a forma di arca per la farina depose le cenerì della moglie.

Pressochè dello stesso tempo è il Sepolcro di C. Cestio sulla Via Ostiense, non lungi dalla Basilica di San Paolo; è a piramide, secondo l’architettura egizia. Adriano iniziò il suo mausoleo, detto Mole Adriana, che venne terminata da Antonino Pio; il basamento è quadrangolare con 84 metri di lato, su cui si eleva una costruzione rotonda, ove è la camera funeraria; sulla cima vi era la statua colossale dell’irnperatore, forse su di una quadriga. Nel Medioevo la Mole fu mutata in fortezza e sulla cima venne collocata la statua dell’Arcangelo Michele.

…e ancora…

Le Abitazioni nella Roma Imperiale

Le ville di Plinio sul lago di Como