Caccia e pesca

Nell’età posteriore all’invasione del costume greco in Roma, la caccia, sia come occupazione utilitaria, sia come passatempo e mezzo di esercizio fisico, ha acquistato nella vita romana la più grande importanza. La caccia agli uccelli, detta aucupium, era tutt’altra cosa che la caccia agli animali con quattro zampe, come lupi, orsi, cinghiali, lepri, ecc., detta venatio. I Romani perciò usavano due parole diverse e consideravano le due occupazioni come distinte.

La venatio in grande, intendiamo la battuta di caccia, consisteva nello scovare la fiera e inseguirla poi coi cani, spingendola verso le reti.

I cacciatori, con tuniche succinte (aliculae), con le gambe protette da alti gambali (crepides) o da mollettiere (fasciae crurales), di solito anche con un cappello molto aderente (galerus) che difendesse la testa dal sole, intervenivano alla caccia portando armi di diverse specie. Armi da caccia erano la fionda (funda), giavellotti per colpire a distanza (iacula, lanceae), il coltellaccio (culter venatorius) e, nella caccia contro il cinghiale o qualsiasi altra fiera che fosse pronta, se assalita, a difendersi e ad assalire, il venabulum. Il venabulum serviva ad affrontare la belva inferocita e finirla; consisteva in un lungo e robusto manico di legno, all’estremità del quale era fissato un ferro largo, lungo e affilato, munito alla base di due punte (morae), pure di ferro, aventi l’ufficio di trattenere a una certa distanza dal cacciatore l’animale colpito, col quale, anche se trafitto a morte, non c’era mai troppo da scherzare. Il venabulum non era arnese da stare nella mano di uno il cui cuore tremasse. Plinio il Giovane, si è visto, preferiva lo stile e le tavolette cerate!

Prima che la caccia avesse inizio, le armi, come pure le reti, i cavalli, insomma tutto ciò che costituiva l’instrumentum venatorium era portato dai servi. I liberi nella caccia affrontavano volentieri fatiche e pericoli, ma non si abbassavano a sfacchinare.

Compagno dell’uomo nella caccia, come sempre, era il fedelissimo cane, fida canum vis, come dice Lucrezio; uno schiavo pratico e intelligente (magister canum) ne curava l’allevamento, l’educazione e l’allenamento; cominciava da quando erano cuccioli a svegliarne gl’istinti venatori con l’aizzarli contro delle pelli di fiere e, appena erano in grado di reggere alle fatiche della caccia, li sguinzagliava con gli adulti contro la selvaggina fuggente.

La pesca, pericoloso e gramo mestiere di gente umile, aveva, come la caccia, i suoi amatori e molti vi si dedicavano per divertimento.

Si pescava in molti modi: il mezzo preferito dai pescatori di mestiere consisteva in ampie reti a strascico, tenute immerse da un peso e provviste agli orli di grossi sugheri (sagena, verriculum tragum, ecc.); per pescare così bisognava essere in parecchi e star molte ore in mare. Un solo pescatore che, stando a terra o su di uno scoglio, volesse pescare con la rete, si serviva di una rete più piccola (iaculum); queste reti erano fatte in modo che, quando il pescatore le ritirava, la stessa cordicella che serviva a farle emergere ne chiudeva l’orlo, impedendo al pesce di saltar fuori durante l’emersione.

Ma il pescatore isolato adoperava di preferenza la lenza (linea) e l’amo (humus), fatti come i nostri.

Si pescava anche lasciando immersi lungo tempo in mare certi panierini di vimini (nassae) con imboccatura stretta; erano delle vere trappole per i pesci, che vi sgusciavano facilmente dentro e non riuscivano più a venirne fuori.

Coi pesci di maggiori dimensioni, come i tonni, e coi grossi molluschi, sul tipo dei polpi, si adoperavano mezzi cruenti, uccidendoli a colpi di tridente, di cui offre un bell’esemplare una pittura etrusca; più raro era questo mezzo di pesca coi pesci piccoli; per trafiggere i quali ci si serviva di tridenti minuscoli. Noi per questo genere di pesca usiamo la forchetta; ma si saprà che fra i Romani, che mangiavano con le dita, la forchetta era oggetto poco comune.

U.E. Paoli

Giocattoli e giochi

A Roma, i bambini portavano al collo i crepundia, degli oggettini che suonavano come campanellini, e che avevano la funzione di riconoscimento e insieme di amuleto e di balocco. Per le bambine c’erano le bambole. Una bambola meravigliosa scolpita in avorio è stata recentemente scoperta nella tomba di una fanciulla aristocratica. Le bambole, anche allora, erano accompagnate dalla loro suppellettile, non ricca come quella di Barbie dei nostri giorni, ma neppure estremamente povera. Per i bambini, c’erano burattini, anche colorati, trottole in legno, birilli, cerchi forniti di sonagli, che si facevano muovere nelle palestre con bastoni ricurvi. Non mancavano giocattoli da trascinare con un filo, come carriole e animali, fatti di legno, di argilla, di osso, di vetro, di metallo. Gli occhi di questi giocattoli erano vivaci, talora erano dipinti con smalto. Non mancavano neppure riproduzioni in formato ridotto di armi e altri attrezzi per adulti, secondo un’inveterata tradizione conservata sin nel nostro tempo di considerare i giovanissimi come degli adulti in miniatura e non come realtà in svolgimento, con proprie leggi di fantasia.

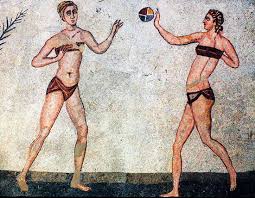

L’altalena e la palla, come racconta Plutarco, non erano riservate ai soli giovanissimi: vi si dilettavano anche gli adulti. Sappiamo che anche personaggi di grande riguardo e importanza sociale giocavano a palla nei momenti di svago.

Per lo più, i giocattoli si regalavano durante le feste, come, ad esempio, i Saturnali, che si celebravano in dicembre. (I Saturnali sono stati sostituiti, nei primi tempi del Cristianesimo, dal Natale: e a Natale, abbiamo conservato la tradizione di regalare giocattoli ai bambini). I giocattoli si regalavano anche alla nascita e al compleanno. Quando, poi, il ragazzo cresceva, soleva offrirli ad un dio. In Grecia, i giocattoli erano offerti a Bacco, alla fine dell’infanzia; a Giove e a Mercurio, all’inizio della maggiore età. Le fanciulle se ne privavano, alla vigilia delle nozze, offrendoli ad Artemide o ad Afrodite. Nelle processioni di Eleusi in Grecia, comparivano la palla, il cerchio e gli astragali in compagnia di Bacco bambino, come suoi giocattoli.

Nel caso triste che il bambino moriva, i giocattoli Io accompagnavano nella tomba ed erano dedicati alle divinità infere. Secondo Vitruvio, da un cestello coperto con una foglia di acanto deposto da una pia nutrice sulla tomba di una fanciulla sarebbe nata l’idea del capitello corinzio. (Il capitello corinzio decora la parte terminale della colonna del tempio con un piccolo tronco ornato di foglie d’acanto scolpite in marmo).

Balocchi viventi erano alcuni animali. Presso i Greci, erano molto in uso le quaglie. Si usava anche catturare i maggiolini, e farli volare, tenendoli attaccati per una zampa. I topolini acchiappati venivano fatti correre, per trascinare dei giocattoli.

E veniamo adesso ai giochi. I ragazzi si divertivano molto, individualmente e in gruppo, a far girare e a frustare la trottola, che aveva vari nomi: tra l’altro, in greco era chiamata strobilos, di qua viene nei dialetti dell’Italia meridionale strummolo, conservato fino ai nostri tempi, nome col quale si designa una trottola un po’ rozza, in legno. Altro gioco divertente era fare alzare l’aquilone, in greco detto aetòs.

J. Carcopino