![]()

![]()

Filosofia – Storia della Filosofia antica, vol. 1

Filosofia – Storia della Filosofia antica, vol. 2

![]()

IL TEATRO, LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI, GLI ATTORI, IL CORO, LA MUSICA

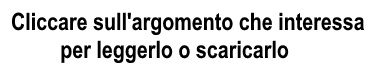

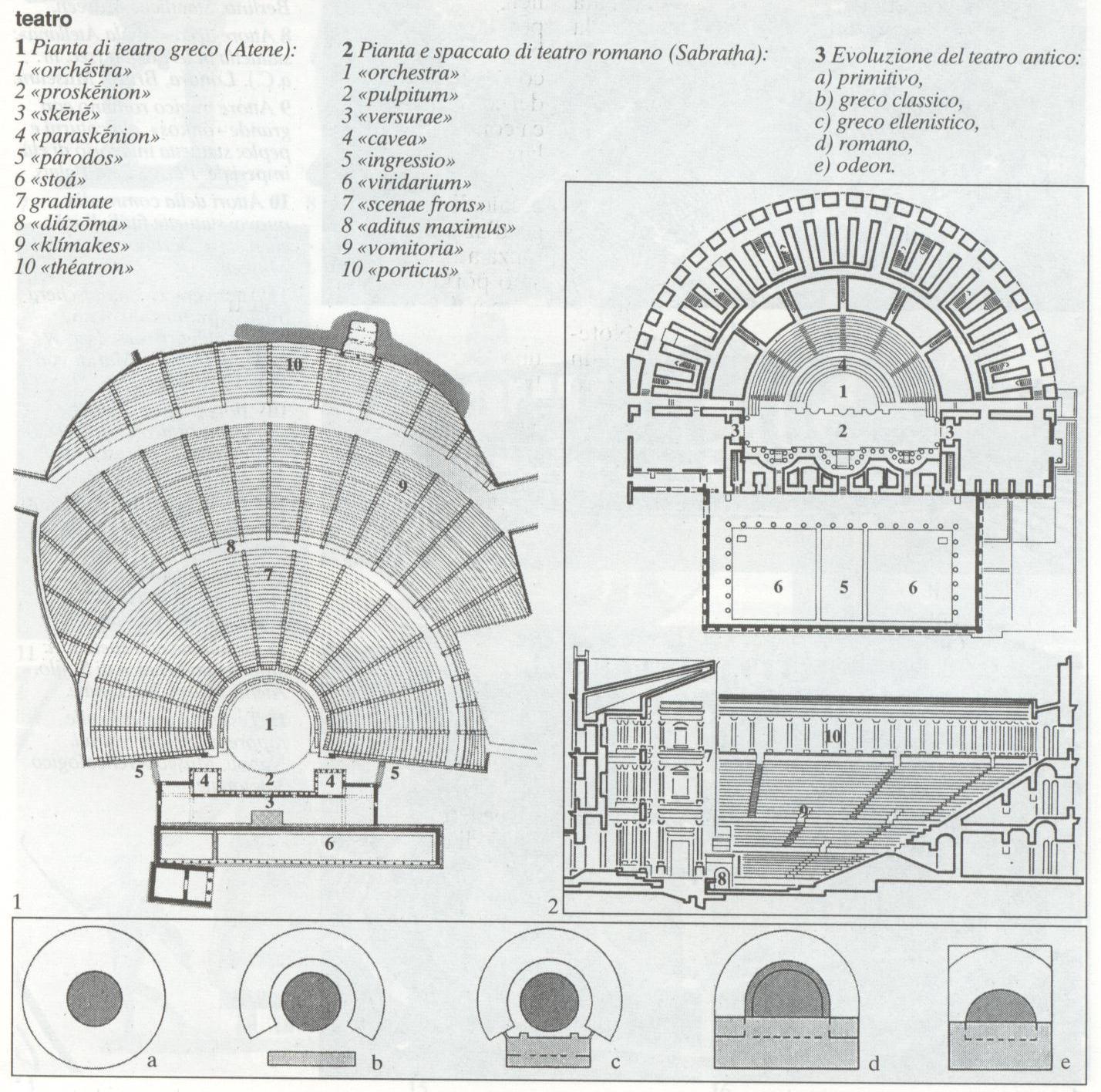

Teatro: termine proveniente dal greco “theatron”, che significa “luogo per vedere”, con cui si indica sia un particolare genere di spettacolo o rappresentazione basata sul dialogo, sia l’edificio in cui una tale rappresentazione ha luogo. Com’è noto, il teatro in quanto organismo architettonico trae origine, in Grecia, dalle primitive sistemazioni dei luoghi all’aperto in cui si svolgevano danze e cori rituali, connessi al culto dionisiaco: l’altare era solitamente in un breve spazio, pianeggiante e circolare, mentre i cittadini che partecipavano ai riti si raggruppavano lungo il declivio concavo del terreno. E’ possibile che si prevedevano posti a sedere per gli spettatori direttamente sull’erba del pendio naturale circostante il terreno piano dello stadio, e che i posti a sedere sull’erba siano stati sostituiti da strutture lignee che assicuravano al terreno panche di legno per fare sedere gli spettatori, com’è possibile che si è creduto necessario circondare tutta l’area con uno steccato, soprattutto nelle zone in cui gli abitanti non godevano di uguaglianza di diritti, in modo che una parte di essi veniva esclusa dalla partecipazione agli spettacoli, in quanto si trattava di forme di culto più che di spettacolo. Più tardi venne introdotto nel mondo greco il sistema minoico della scalinata di pietra, restando immutato il resto della struttura. Successivamente con la nascita della tragedia e della commedia, concepite anch’esse come manifestazioni dell'”ethos” comune e, quindi, di significato mediatamente rituale, fu consuetudine far svolgere entro il recinto dell’altare, già definito “orchestra”, le prime pubbliche e gratuite rappresentazioni sceniche. La forma del teatro greco si suppone peraltro derivata in parte (Anti) anche da quella dei teatri di corte minoici, tradizionalmente quadrangolari: primi arcaici teatri della reggia di Phaistos e Knossos, infatti, come quelli dell’Ellade anteriori al V sec. a.C., avevano l’orchestra in forma quadrata e la cavea grosso modo trapezoidale (teatro di Leneo ad Atene del 450 a.C.). Un primo tentativo di teatro a forma semicircolare si attuò a Siracusa (per esempio il teatro costruito nel 470 a.C. da Damacopo detto Myrilla), mentre solo con il IV sec. a.C. si ebbero delle cavee interamente in pietra, come quelle di Epidauro (370-360 a.C.). Nei primi tempi la rappresentazione scenica si svolgeva sul medesimo piano dell’orchestra, attorno all’altare (thymele) e a stretto contatto con l’azione del coro, davanti ad un semplice fondale mobile (skenè) di tela, posto dietro l’orchestra, dalla parte opposta all'”auditorium” (o cavea). A questa primitiva scena di tela se ne sostituì presto una stabile, costituita da un elemento rettangolare ligneo, che aveva la duplice funzione di fondale e, nella sua parte retrostante, di magazzino per gli attori. La scena rappresentava ordinariamente la facciata di un palazzo, con tre porte, e sosteneva le antenne per la manovra degli scenari dipinti. Questi man mano che non servivano più erano calati in apposita fossa, che correva lungo tutto il fronte della scena.

Teatro di Dioniso ad Atene.

Questo teatro è del VI sec. a.C. Le rappresentazioni tragiche venivano fatte in onore di Dioniso, tra febbraio e marzo.

All’epoca di Eschilo la scena non era rialzata (ciò avviene in età ellenistico-romana, quando si adotta l’idea di costruire una struttura per gli attori). Gli strati che si vedono adesso nel Teatro di Dioniso, sono di età romana, IV sec. a.C. = età di Licurgo (uomo politico ateniese, discepolo di Platone e di Aristotele).

A noi interessa il VI sec. a.C. Dove ora si trova lo spazio scenico sono state trovate sotto il suolo 6 pietre, datate alla seconda metà del VI sec. a.C., lunghe ciascuna 4 metri. Esse sono disposte ad arco e sulla loro base si è ricostruito un cerchio. Forse erano un muro di sostegno, costruito per le rappresentazioni teatrali. Probabilmente tale costruzione corrisponde alla rappresentazione di una Tragedia del 533 a.C. ca. dove si immagina uno spazio circolare di circa 30 metri di diametro.

Si è anche trovato un sostegno, che forse era una rampa di accesso.

Le rampe sono i παροδοί gli “ingressi” degli attori. Le rampe non sono conservate, ma è probabile che ci fossero.

Il declivo dell’Acropoli faceva da Cavea naturale (dove stavano gli spettatori). Il poeta è anche regista. Comunque per capire la struttura architettonica del teatro, ci si basa sulle Tragedie di Eschilo.

Come nel teatro di Dioniso ad Atene, dinanzi alla scena era pure una vasta pedana di legno un poco sopraelevata rispetto al piano dell’orchestra e notevolmente profonda, era il “logeion”, da cui recitavano gli attori, per i quali quella pedana costituiva una specie di cassa armonica. All’orchestra e alla scena si accedeva attraverso due ingressi laterali (parodoi) ricavati nello spazio intercorrente fra la cavea e l’orchestra: sotto il piano dell’orchestra erano praticate gallerie, accessibili dalla fossa scenica e in comunicazione con l’altare ergentesi al centro e con gli angoli dell’orchestra muniti di uscite (kàthodoi), donde apparivano le ombre dei morti evocati dal sottoterra. Infine sul tetto dell’edificio scenico, accessibile dall’interno, era ricavata una piattaforma destinata alle epifanie delle divinità (theologeion), che di lassù prendevano parte diretta alle vicende degli uomini. Gli ambienti raffigurati nella scena erano dipinti e manovrati in modo che all’occorrenza, spiccati dai sostegni e lasciati cadere nella fossa, provocassero il cambiamento della scena: dovendosi procedere a più di un mutamento si montavano sulle antenne, prima della rappresentazione, le scene occorrenti in modo che prima fosse quella di immediato impiego e ultima, o più interna, quella riservata all’ultima scena. Si ripete dunque una grave inesattezza quando si dice che i Greci, assistendo ad una rappresentazione, dovevano fare appello alle più riposte virtù immaginative per compensare l’inadeguatezza dei mezzi tecnici a disposizione della regia: l’illusione scenica non tanto difettava per povertà ed ingenuità della ricostruzione ambientale, quanto era compromessa dalla struttura stessa del teatro antico. Nella cavea, o auditorium, la gradinata (koilon) era divisa solitamente in tre distinti e separati ordini di posti mediante settori circolari (kerkides) riservati, a partire da quello più prossimo all’orchestra, ai magistrati e ai sacerdoti, ai militari ed al popolo. Queste gradinate poi erano intervallate da una rete di scale radiali e di corridoi orizzontali anulari (diazomata), che assolvevano il compito di coordinare i vari percorsi della cavea per un continuo disimpegno dei singoli settori. Il pubblico era ammesso dietro pagamento di un modico biglietto (due oboli), il cui costo per i cittadini poveri era sostenuto dallo stato. Il teatro classico ateniese non era puro divertimento, ma una solenne funzione pubblica, alla quale ogni cittadino doveva essere posto in grado di partecipare. Durante l’età ellenistica hanno luogo la costruzione di numerosi teatri nuovi e la trasformazione di molti preesistenti. Fra i principali di nuova costruzione, quello di Delfi. Fra i più importanti di quelli rimaneggiati: Atene ed Epidauro. Il teatro ellenistico subisce, rispetto al teatro classico, graduali trasformazioni nell’orchestra, nella cavea e, specialmente, nell’edificio della scena. Le trasformazioni sono legate all’evoluzione che subisce il teatro antico con l’esaurirsi della tragedia, l’affermarsi della commedia nuova e la conseguente diminuita importanza che hanno, nella finzione scenica, le parti affidate al coro. Per questi motivi, quello che era il fulcro del teatro antico, l’orchestra, va perdendo sempre più della sua importanza a favore dell’edificio della scena, dove gli attori, su un apposito palco (logeion), svolgono la loro azione. I mutamenti subiti dalla cavea consistono in un variare dei rapporti di funzione e di distanza fra esse e gli elementi della scena, anche come conseguenza dell’introduzione del “logeion”. Più interessanti sono le variazioni della scena. Esse sono state così ricostruite: precede una fase (310-300 a.C.), in cui si introduce un “proskenion” mobile di legno in teatri di vecchio tipo; quindi (dal 250 a.C.), in teatri di nuova costruzione, il proscenio, facente parte del progetto originario, è costruito in legno, con un basso colonnato, ma è stabile. Segue la fase (dal 200 a.C.) del proscenio in muratura. In certi casi, per esigenze del terreno, si manterrà l’uso della scena mobile di legno, i cui elementi, dopo le rappresentazioni, si conserveranno in apposite “skenothekai”. Una volta trasferito sul logeion (e cioè sul soffitto del proscenio) il sito della recitazione, l’edificio della scena acquista la funzione di sfondo della finzione scenica con la erezione di un secondo piano (episkenion). Anche in questo caso si pensa che si sia passati da una fase di episcenio ligneo a una fase di episcenio in muratura. Il proscenio si presentava come una fronte rettilinea di pilastri, colonne o semicolonne appoggiate a pilastri (per lo più di ordine dorico). Riservati alcuni degli intercolumni (uno o tre) come vani di comunicazione fra l’orchestra e l’edificio della scena, gli altri potevano essere riempiti con pannelli di legno dipinti (pinakes). La fronte dell’episcenio presentava un numero variabile di grandi aperture, da tre a cinque e sette chiuse spesso da scenari dipinti mobili (thyromata). I tipi principali di scena che meritano qui di essere ricordati sono: il tipo cosiddetto a “paraskenia”, o occidentale, in cui si conservano i corpi laterali aggettanti dell’edificio della scena del teatro più antico, fra i quali è inserito il logeion; il tipo a rampe, o continentale, con il logeion accessibile dall’orchestra per mezzo di due rampe inclinate, collocate alle estremità, lungo la linea dell’edificio della scena (Epidauro); il tipo orientale con scena a parete diritta, proscenio senza chiusure laterali prolungato, esteso talvolta sui lati o tutt’intorno all’edificio della scena; il tipo con proscenio con vero e proprio colonnato dell’avanzato ellenismo.

LE RAPPRESENTAZIONI

In Grecia le rappresentazioni, sia quelle tragiche che le comiche, erano connesse alle feste in onore del dio della vegetazione e del vino, Dioniso, ma non bisogna dimenticare, a dimostrazione di quanto fosse sentita la presenza degli dei in tutte le attività quotidiane, che nell’arco dell’anno innumerevoli erano le feste dedicate a questo od a quel dio le quali presentavano gare di velocità, musicali e concorsi vari.

Tra quelle in onore di Dioniso tre risultavano legate a spettacoli teatrali: le Lenee, le Dionisiache dei campi e le Grandi Dionisiache, mentre nelle Antesterie, tipica festa per il vino nuovo, della durata di tre giorni a fine febbraio, non c’erano spettacoli.

Le Dionisie rurali si svolgevano a fine dicembre nei singoli demi e, quindi, diverse l’una dall’altra secondo le più o meno ricche possibilità finanziarie dei vari distretti rurali; mancarono di ufficialità e, nel migliore dei casi, ci si limitava a riproporre commedie e tragedie già conosciute.

Le Lenee avevano luogo nel recinto sacro di Dioniso Leneo (da lenòs = torchio) a fine gennaio, quando la brutta stagione non permetteva un grande afflusso di persone, e consistevano o in processioni o in gare teatrali (per lo più commedie, dato il carattere lieto di queste feste). La prima rappresentazione “ufficiale” di una tragedia in esse è da collocarsi intorno al 432, di una commedia verso il 445 a.C.

Le Grandi Dionisie venivano effettuate a marzo, attiravano (e per la loro importanza e per le mutate condizioni climatiche) un gran numero di persone da ogni parte della Grecia e comprendevano, dopo la processione simboleggiante il ritorno di Dioniso ad Atene da Eleusi e le danze in onore del dio, anche rappresentazioni.

Dei sei giorni destinati alle cerimonie ben tre erano riservati a rappresentazioni, concorsi diretti dallo Stato di cui aveva l’organizzazione, nonché la sorveglienza, l’arconte eponimo (mentre le Lenee erano presiedute dall’arconte re). Compito dell’arconte, oltre quello di trovare un corego per ogni autore, che finanziasse le spese globali di chi aveva chiesto l’ammissione al concorso domandando la concessione di un coro, era anche di selezionare, tra quanti si proponevano, non più di sei poeti (tre tragici più tre comici). E si ricordi che la coregia era imposta a turno ai cittadini più ricchi di ogni tribù: se, tuttavia, il corego rifiutava di sostenere le spese, era lo Stato che subentrava al suo posto.

Ogni autore, all’inizio anche con mansioni di maestro del coro e di protagonista, nei giorni dedicati alle rappresentazioni drammatiche presentava tre tragedie che, accompagnate da un dramma satiresco o da una tragedia a lieto fine (come spesso in Euripide), formavano una tetralogia.

Precedeva le gare la cerimonia del proagon che faceva conoscere a tutti il programma previsto e che, dalla metà del sec. V, prese a svolgersi nell’odeon alla presenza dei musici e degli attori, cioè di quanti interessati a pubblicizzare le loro opere. Seguiva il concorso il giudizio affidato a cinque o, per alcuni studiosi, dieci giudici che premiavano, si pensa senza pressioni essendo sorteggiati, con una corona di edera il poeta vittorioso, ma tutti, in misura più o meno grande, avevano una ricompensa. L’arconte, quindi, faceva stilare, e le didascalie scolpite nel marmo ce ne hanno dato una conferma, l’ordine di premiazione ed il nome dei poeti.

La prima tragedia rappresentata alle Grandi Dionisie è da far risalire al 533, all’anno, cioè, in cui Pisistrato istituì i concorsi in queste feste; la prima commedia al 486.

GLI ATTORI E LE MASCHERE

Gli attori, giunti a un numero non superiore a tre, avevano un ruolo maschile e femminile, dato che alle donne non era permesso assistere alle commedie e tanto meno recitare. La pittura vascolare del periodo ci attesta l’esistenza di maschere, una pratica molto probabilmente derivata dal culto religioso, ma sappiamo che di certo fu Tespi ad introdurle sulla scena. Ottenuta colando del gesso su una struttura di cartone o semplicemente di tela, la maschera copriva completamente la testa, era fornita di parrucca e di barba per distinguere il personaggio maschile da quello femminile e presentava un’apertura all’altezza della bocca per il passaggio della voce: e si pensi che le battute dovevano essere ascoltate fin su in cima al koilon!

Mentre la tradizione ritiene Tespi inventore del primo attore, Eschilo del secondo e Sofocle del terzo e riferisce anche di altri attori sulla scena, purché muti, Polluce, uno scrittore del sec. II d.C., a proposito delle maschere, ricorda, dalle origini all’età alessandrina, ventotto tipi diversi per la tragedia, quattro per il dramma satiresco, quarantaquattro per la commedia.

Anche la veste indossata non è che agevolasse i movimenti degli attori sulla scena risultando imbottita e lunga fino a terra. Formata dalla sottoveste (chiton) e dal mantello (epiblema), aveva anche colore diverso secondo la condizione o lo stato d’animo dei personaggi: azzurra, verde o grigia per gli sfortunati, nera per quelli in lutto, gialla per le donne, purpurea per i re, ricca di tonalità per i personaggi felici.

Le scarpe (kothornos o embates) erano quadrate e con suola molto doppia.

Le mani, infine, erano occupate a reggere oggetti simbolici, quali lo scettro per gli dei, la spada per i guerrieri, il tirso per gli dei.

IL CORO

Il coro (prima di dodici, poi di quindici coreuti) manteneva il contatto con gli attori per il tramite del corifeo, una specie di capo-coro il cui ruolo, importante quando c’era un unico attore, andò via via scemando e concesse maggiore spazio a parti cantate a turno dagli attori e dal coro. Circa la disposizione di quest’ultimo sulla scena sappiamo che poteva disporsi: kata stoichus, con tre file ognuna di cinque o quattro coreuti e ciascuno della prima fila prendeva il nome di aristerostates, della seconda laurostates, della terza dexiostates; kata ziugà, in cinque file di tre coreuti nel coro di quindici; emichória, in due semicori a capo di ognuno dei quali c’era un parastates. Durante la recitazione degli attori il coro, che ebbe una parte importante soprattutto nelle rappresentazioni drammatiche, sembra che eseguisse una danza ritmica procedendo da sinistra a destra nel corso della strofe, da destra a sinistra durante l’antistrofe.

LA MUSICA

La musica di accompagnamento delle parti liriche era quella del flauto (aulos), mentre il ritmo della danza variava con il mutare dei generi divenendo solenne nella tragedia (emmeleia), vivace nel dramma satiresco (sikinnis), sfrenato nella commedia (kordax).

A Roma le rappresentazioni teatrali, che in Grecia nel periodo ellenistico erano diventate regolari recite perdendo, però, in religiosità, non furono mai celebrazioni sacrali, rituali, come nel mondo ellenico, anche se venivano organizzate in occasione di feste religiose. Due date ci sembra importante ricordare: il 363 a.C. ed il 240 a.C. La prima, riferita da Livio (VII, 2), fa congetturare un’origine etnisca delle prime rappresentazioni: in occasione dei Ludi Romani, festa settembrina in onore di Giove, per allontanare la pestilenza dalla città si mandarono a chiamare attori etruschi che, danzando al suono di un flauto, attirarono a tal punto le simpatie dei giovani che questi li imitarono aggiungendo gesti adatti alle battute dette.

A tal proposito il Sandbach considera “esibizioni del genere precedenti del dramma teatrale vero e proprio ed un qualche supporto all’ipotesi che la loro origine sia da ricercarsi in Etruria è dato dalla circostanza che, probabilmente, le parole latine per indicare il palcoscenico (scaina) e la maschera (persona) non sono altro che deformazioni di stampo etrusco dei corrispondenti termini greci”.

La seconda, invece, il 240 a.C., segna la data d’inizio del teatro: in quell’anno, infatti, Livio Andronico sempre ai Ludi Romani mise in scena una tragedia ed una commedia.

Gli histriones, cioè gli attori, così chiamati dall’etrusco ister, per lo più persone prive di diritti civili, a Roma non tenuti in gran conto e riuniti in compagnie teatrali, sottostavano ad una specie di direttore che li sovvenzionava con i fondi statali pagati da un magistrato. Ed eccezioni rappresentano due attori liberi: Tito Publilio Pellione, protagonista di varie commedie di Plauto, e Lucio Ambivio Turpione, famoso ai tempi di Terenzio.

Diversamente da Atene, a Roma i concorsi, che si svolgevano in luoghi anche non religiosi, non furono costanti almeno fino al sec. II a.C., periodo in cui, tuttavia, non si poteva rappresentare che una tragedia o una commedia al giorno, per poi andare sempre più a decadere a favore dei giochi circensi e delle corse.

Alla mancanza delle maschere si ovviava caratterizzando con una pelle scura i personaggi maschili, chiara quelli femminili; mentre il già ricordato Polluce ci attesta l’importanza dei costumi (ad es. neri per i personaggi in lutto, bianchi per gli esiliati) e la loro differenza secondo i generi (ad es. imbottiture accentuavano il ridicolo di certi personaggi della palliata, mentre gli attori della togata restavano con la toga bianca).

LA TRAGEDIA

La grande elaborazione dell’arte tragica spetta alla Grecia del V sec. a.C., è creazione del genio greco, come greca ne è la denominazione e greco lo sviluppo; la tragedia risulta forma particolare dell’animo greco in cui in tono di alta commozione si rappresentavano scene e fatti dell’epoca eroica; il dialogo si alternava con il coro che esprimeva alti concetti morali.

Ma cosa significa specificamente il termine “tragedia”? Il nome è quasi sicuramente formato dalle parole “capro” e “canto”, ma se significasse “canto per il capro” o “canto per accompagnare il sacrificio del capro”, animale sacro al dio Dioniso, è tuttavia molto incerto. Si è soliti perciò tornare all’interpretazione data da Aristotele che nella Poetica fa derivare il termine dall’ipotesi dionisiaca, ma si è soliti anche avallare la ridefinizione data da Vico che ricerca l’origine della tragedia antica nella satira che avveniva nel periodo della vendemmia. “Co’ personaggi de’ satiri, eh’ in quella rozzezza e semplicità dovettero ritrovare la prima maschera col vestire i piedi, le gambe e cosce di pelli caprine, che avere alla mano e tingersi i volti e l’petto di fecce d’uva, ed armar la fronte di corna (onde forse finora, presso di noi, i vendemmiatori si dicono volgarmente cornuti); e si può esser vero che Bacco, dio della vendemmia, avesse comandato ad Eschilo di comporre tragedie. E tutto ciò convenevolmente ai tempi che gli eroi dicevano i plebei esser mostri di due nature, cioè d’uomini e di caproni, come appieno sopra si è dimostrato“.

Analizzare le caratteristiche della tragedia greca, latina, quest’ultima quasi sempre di derivazione greca, non è compito certo facile. La problematica intorno a questo tema è svariata; mantenere quindi le fila risulta vano per gli spunti sul tema che si vogliono dare qui.

Considerando l’esiguità delle opere superstiti rispetto all’enorme produzione che caratterizzò l’Attica del V sec. a.C., risulta rischioso parlare della tragedia greca poiché ci si basa solo su pochi elementi, infatti senz’altro molti altri scrittori, di cui non ci è giunta notizia, avranno elaborato tragedie e la stessa produzione dei tre grandi tragediografi come Sofocle, Eschilo ed Euripide dovette essere molto più vasta rispetto a quella che ci è pervenuta.

Sembra, infatti, che di Eschilo siano state rappresentate settanta o ottanta tragedie sulle sette pervenute; così per Sofocle che ne scrisse 123, per Euripide che ne scrisse ottanta di cui diciannove conosciute. Si tratta dunque di un campione veramente esiguo e perciò il compito di ricavare da esso una struttura generale della tragedia e dei caratteri comuni è cosa ardua, se non addirittura arbitraria. Si è sicuri comunque che ogni tragedia greca o latina che fosse, avesse tre elementi caratteristici comuni: il coro, ribadendo che nella tragedia greca era sistemato nell’orchestra e in quella romana sulla scena dove appariva ad intervalli; il dialogo e la sticomitia che consistevano nel fatto che ogni interlocutore recitava una battuta racchiusa in un solo verso.

Oltre questi elementi definibili come elementi di carattere strutturale e stilistico, se ne possono, anche se non sempre evidenziabili in tutte le tragedie, rintracciare altri qui di seguito riportati:

a) la presenza e lo studio delle caratteristiche fisiche, morali e intellettuali dell’eroe. A questo proposito va ricordato che la letteratura occidentale inizia la sua storia proprio con la presentazione di personaggi eccezionali; la figura dell’eroe descritta e rappresentata attraverso un’azione che progressivamente si intensifica e diventa tragica, è il centro su cui si focalizza l’azione: l’eroe si scontra con forze su cui non potrà mai vincere, di qui l’orribile e spesso il sanguinario;

b) la struttura degli eventi, vale a dire lo schema delle azioni da cui scaturisce la tragedia e che Aristotele sembra contrapporre allo studio dell’eroe.

In tal modo l’elemento predominante non è nei personaggi ma nella successione degli eventi.

e) la presenza del mito come elemento rintracciabile in quasi tutte le tragedie. Ma cosa è il mito? Nient’altro che il complesso delle idee comuni appartenenti a tutta la polis e raffigurato fantasticamente. Non a torto i personaggi tragici sono stati considerati come archetipi. Ed è proprio la presenza del mito a garantire la pragmatica della comunicazione tra attori e spettatori.

Si può dunque definire il teatro della Grecia antica come teatro autenticamente popolare, nel senso che esso parlava a tutto il popolo della polis senza distinzione di classe, di ricchezza, di cultura.

d) altezza della caduta; elemento ineliminabile rappresentato da un eroe o eroina che da una posizione di felicità, di benessere e potere cade in quella dell’infelicità, della miseria e dell’impotenza.

e) possibilità di riferimento alla coscienza comune, vale a dire che lo spettatore doveva poter riferire gli eventi drammatici a fatti o cose da esso stesso sperimentati o sperimentabili. Tale elemento è quello che oggi potremmo definire verosimiglianza.

f) i personaggi della tragedia non dovevano essere mai vittime passive, ma possedere nel grado più alto la coscienza della tragedia che stavano vivendo.

g) catarsi finale, in cui il tragico non scompariva ma si placava non in una conciliazione finale degli elementi, ma, anzi, riproponendo sino alla fine l’assoluta insanabilità del conflitto tragico. È questo un elemento che Aristotele sottolinea con forza proprio quando definisce Euripide “il più tragico tra i poeti tragici”.

Un altro elemento basilare della poesia greca è riscontrabile nello stile alto e sublime; ma intraprendere questo discorso sarebbe rischioso e lungo. Vale la pena, invece, riflettere su un altro problema storico culturale abbastanza interessante.

La tragedia greca voleva celebrare l’ortodossia dei valori presenti nella società o far nascere idee e prospettive nuove?

Prima di rispondere a questa domanda bisogna ricordare anche che il teatro greco, come già è stato detto, era un teatro dì Stato, voluto e organizzato come forma culturale capace di omologare i comportamenti degli individui e di mantenere e rinforzare la coesione della polis.

Ebbene, proprio il teatro tragico, ma anche la commedia, spesso propose idee nuovissime, se non rivoluzionarie.

Per semplificare basta pensare ai ruoli affidati ai personaggi femminili come Medea, Elettra, Ifigenia che, contrariamente a ciò che avveniva nella Grecia del V sec. a.C., avevano nella tragedia il ruolo di donne forti e aggressive, spesso capaci di soverchiare il potere maschile.

Certo, come si può vedere, ricostruire i caratteri della tragedia greca non è cosa semplice se si vuole evitare un discorso di archeologia storica e rivivere per ciò che è possibile il pathos dell’antica rappresentazione. Si può solo avere un approccio al teatro greco quasi a livello percettivo, sedendo in un antico teatro, per esempio in quello di Dioniso ad Atene o in quello, di dimensioni più ridotte, di Pompei.

Per ciò che concerne il teatro tragico a Roma c’è da dire che esso fu quasi sempre derivato da quello greco, con adattamenti e scelte indispensabili per la società romana.

Esso comparve in periodo arcaico con Livio Andronico che, come già ricordato, nel 240 a.C. ridusse in latino una tragedia greca e poi con Nevio, Ennio; seguirono Pacuvio e Accio. La circostanza che essi provenivano dal mezzogiorno d’Italia, spiega la connessione che esistette tra teatro greco e teatro romano.

Dobbiamo arrivare a Seneca per trovare una tragedia autonoma rispetto a quella greca; elemento che i critici hanno troppo poco messo in risalto; elemento che deriva proprio dall’originalità dello scrittore, dalla sua inquietudine che lo spinse sempre a rifiutare le fonti per fondarsi invece sull’esperienza vissuta nella Roma di Messalina, di Agrippina, di Claudio e di Nerone.

(Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Sezione Didattica, pp. 21-26)