La propaganda elettorale

Nella Roma dell’età repubblicana, non vincolata da alcuna legge contro i libelli, la letteratura politica fu raramente meschina, ipocrita, edificante. Al popolo si presentavano uomini e non programmi, perché venissero giudicati e approvati. Di rado il candidato faceva promesse; anzi richiedeva la carica come un riconoscimento vantando a chiara voce i suoi nobili antenati o, in mancanza di questa prerogativa, i suoi propri meriti. Le aule dei tribunali erano la strada maestra della carriera politica mediante l’esercizio dell’accusa, il campo di battaglia per le iniziative private e le contese politiche, il teatro dell’oratoria. La tattica migliore era l’attacco ad personam: senza limiti e senza ritegno, l’uomo politico romano addossava accuse di disgustose immoralità, di attività infamanti, di ignobili origini. Ne deriva il quadro impressionante della società contemporanea svelato dall’oratoria, dall’invettiva, dalla satira.

La criminalità, il vizio e la corruzione degli ultimi tempi della repubblica sono personificati in tipi perfetti nel loro genere, come lo sono i modelli di virtù civica e morale dei tempi andati: il che è naturale, poiché tanto i malvagi quanto i buoni sono creazione di artisti letterariamente scaltriti. Catilina è il mostro perfetto: assassini e turpitudini di ogni grado. Clodio ne ereditò l’atteggiamento politico e il carattere; e Clodia commise incesto col fratello e avvelenò il marito… Questo a Roma; in provincia la lussuria si accoppiava alla crudeltà. Vergini delle migliori famiglie di Bisanzio che si gettano nel pozzo per sfuggire al depravato proconsole, innocenti capi di tribù balcaniche, ammazzati, Gabinio, il collega di Pisone, si arricciava i capelli, si esibiva in danze durante conviti eleganti, impediva con la violenza il legittimo esercizio della professione a grossi finanzieri romani in Siria. Marco Antonio non era soltanto un bandito e un gladiatore, un ubriacone e un vizioso, ma un effeminato e un vigliacco. Quanto diverso il cavalleresco Dolabella! E, il colmo dell’enormità, Antonio col suo esibizionistico attaccamento alla moglie, offendeva il decorum e la dignità romana.

Ben presto l’incallita genia degli uomini politici romani si immunizzò alle forme più grossolane di calunnia e di deformazione della realtà: ne erano difesi dalla lunga assuefazione, dal senso di humour, dalla abilità acquisita nel contraccambiare. Certe malignità, credute o no, divennero espressioni scherzose, stereotipe, sfoderate all’occasione dagli amici quanto dai nemici. Ventidio era chiamato mulattiere, ma la più completa elaborazione del tema è di un’epoca in cui egli non poteva più ricevere danno. Anche per Cesare, non i suoi nemici, ma i suoi amati soldati avevano escogitato le mordaci strofette licenziose cantate al suo trionfo.

Le vittime dell’invettiva non sempre ne risentivano discredito o danno; al contrario. I Romani avevano sensibilità per l’umorismo e un forte senso drammatico. Cicerone godeva tra i contemporanei di immensa reputazione come uomo faceto e spiritoso: anche Catone dovette riconoscerlo. Il politico Vatinio sapeva colpire quanto incassare: sembra che egli non abbia portato rancore a Cicerone per la sua orazione In Vatinium. Era insomma un punto d’onore in quella società liberale il saper prendere bene cose di questo genere. Cesare era sensibile alla diffamazione: ma anch’egli ripagò Catullo dei suoi attacchi di ineguagliato vigore e indecenza, invitando a pranzo il poeta. La libertà di parola era elemento essenziale della virtù repubblicana della libertas, rimpianta più ancora della libertà politica quando entrambe furono abolite.

R. Syme

Esempi

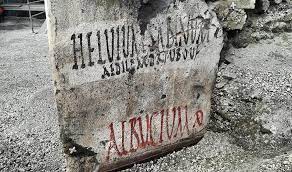

Sulle pareti di Pompei si trovano dipinti non pochi manifesti elettorali; eccome alcuni:

« Le candidature di M. Casellio e L. Albucio, Stazia e Petronia raccomandano. Che in tutti i tempi possano esservi cittadini ».

Così si leggeva nella parte esterna di una casa di Pompei. Stazia e Petronia erano le grandi elettrici di Casellio e Albucio. Ed esse avranno certamente fatto parte di quei sodalizi che, con il pretesto di pratiche religiose, si trasformavano nei momenti opportuni, in veri clubs elettorali. Una legge contro il broglio dell’ultimo secolo della repubblica proibisce quei sodalizi… Le divinità, ad ogni modo, non erano escluse dalla propaganda elettorale, sia invocate da sodalizi favorevoli ad alcuni candidati, sia invocate negli stessi manifesti elettorali.

« Così a voi che darete il voto (a Barca) la divina Venere Pompeiana sia propizia! »

La figura di Venere è disegnata in quella specie di manifesto, mentre in alto del candidato Casellio, l’amico di Stazia e di Petronia, è dipinta la figura di Bacco. La réclame elettorale non aveva certo i nostri mezzi; i manifesti non erano così lunghi e copiosi: i graffiti sulle mura dipinti a minio o a calce a grandi lettere, erano necessariamente, brevi, ma in compenso erano ricchi di aggettivi e di elogi. La virtù più celebrata è l’onestà nell’amministrazione del denaro pubblico.

« Questo è l’uomo che conserverà il tesoro pubblico ».

La frequente assicurazione di onestà fa sospettare che i peculatori non fossero rari!…

E, come ai tempi nostri l’attacchino del candidato avversario si affretta a sovrapporre un manifesto del suo protettore oppure un esaltato elettorale cancella e sostituisce parole, così, a Pompei, al disopra delle parole che raccomandavano il candidato Gaio Proculo, di cui si vantava la onestà, si legge di altra mano lo stesso nome con la qualifica di disonesto.

N. Rodolfo – U. E. Paoli

Elezioni e corruzione in Roma

Altra via di sperpero erano le spese elettorali. Quelli che riuscivano, sapevano come rivalersi. La Repubblica aveva fondato una scuola di corruzione elettorale e quindi di concussione: quelli che fallivano, perdevano l’intero patrimonio. Le città erano piene di elettori che ponevano all’incanto il voto; il popolo sovrano in cenci, in attesa di essere comprato; la folla di disoccupati pronta ad applaudire od a vituperare secondo il prezzo. Così in Grecia come a Roma. Filippo il Macedone vantavasi di potersi impadronire di qualunque città ove gli fosse dato far entrare un asino carico d’oro. Finché vi saranno ricchi pronti a comprare i voti, vi saranno poveri disposti a vedersi. La potenza del denaro aumenta dove esistono le grandi fortune, le occasioni per arricchire e le folle povere.

Qui le fazioni si disputavano il comando militare, l’amministrazione, la giustizia come preda da divorare. Si applaudiva chi era più largo nello spendere: la corruzione si manifestava anche per far approvare o respingere le leggi. Sono riferite dagli scrittori le notizie sul debito di 6 milioni di lire che

Cesare aveva, prima di avere esercitato alcuna funzione politica, prodigate per preparare la sua carriera. Marziale parla di un politicante che consumò un patrimonio in brighe elettorali. Cicerone confessava che occorreva essere molto ricco per aspirare a cariche politiche e si doveva starsene in disparte quando «facultates non erant».

Nell’occasione in cui egli pose la sua candidatura al consolato, il fratello Quinto gli scriveva: « Bisogna fare le cose con magnificenza: tale è la condizione indispensabile al successo: occorrono banchetti pubblici e privati per le Tribù. Che la tua candidatura sia piena “di pompe, illustre, magnifica, popolare, che abbia splendore e dignità in modo supremo. Tieni la porta aperta giorno e notte; la città è viziosa, i comizi sono inclinati per le largizioni ». Orazio ricorda che il padre avaro maledice il figlio cui frulla il capriccio di aspirare ad una carica: solo col denaro si arriva alle pubbliche funzioni e agli onori.

La borsa del candidato era aperta a tutti: bisognava donare e prestare.

Il popolo, purché avesse feste e denari, era insensibile ai soprusi commessi nelle province: dopo che si erano comprati i voti, si potevano impunemente saccheggiare le province. Il Senato nascondeva le prevaricazioni per non avvilirsi, e il popolo applaudiva, abituato all’idea che le province fossero preda da sfruttare. Quando Scipione l’Africano fu invitato a scolparsi della detrazione del pubblico danaro, invitò il popolo a salire con lui in Campidoglio per celebrare l’anniversario della disfatta di Annibale e tutto finì. Così nessuno reclamò contro Antonio che, dopo aver accettato le iperboliche adulazioni dei Greci, che l’avevano fidanzato a Minerva, ne reclamò la dote in 10 milioni di dramme (= 8.000.000 di lire), scherzo ostico a quei raffinati spiriti, ma corrispon-dente al senso pratico romano. Ricchezze, ottenute per queste vie, erano prodigalmente impiegate e distrutte: ed ecco le bagnarole di argento, le perle da 4 a 10 milioni, piatti di uccelli canori da 100 mila sesterzi, tante altre follie riferite da Plinio.

Per singolare contrasto, alla stessa epoca si notano debiti immensi. Cesare verso l’anno 62 aveva un passivo di 7 milioni; Marco Antonio a 24 anni era debitore di 11 milioni; Curione ne doveva 17; Milone più di 20.

Quando si chiusero le sorgenti, donde l’oro scaturiva, e si allargarono quelle per le quali defluiva, la ricchezza sfuggì a poco a poco dalle mani dove la vittoria l’aveva messa; e in questo rapido passaggio non aveva fecondato alcuna industria, né irrobustito alcuna classe; ma si era piuttosto concentrata in poche famiglie, il che permise loro tutte le follie e, come se si fosse spinta su un declino naturale, ritornò ai paesi donde era venuta.

G. Salvioli