Il concetto di oltretomba affianca e, spesso, interseca la cosmologia intesa come sforzo ordinatore finalizzato a collocare in un sistema ordinato e, possibilmente, misurato i dati dell’esperienza sensibile. All’interno di un ordine cosmico trova posto, presso i popoli antichi, anche il regno dei morti. Con l’affermarsi della dottrina orfico-pitagorica della reincarnazione che insiste in un destino dell’anima, l’oltretomba diventa l’espressione di un giudizio critico di valore sulla realtà vissuta dall’uomo e già valutata sulla terra. Ed è ciò che permette il passaggio da un livello cosmologico, ordinatore in senso spaziale, ad un livello escatologico, ordinatore in senso morale. Nella catabasi di Enea agli Inferi sono presenti entrambi gli aspetti e in ambedue riecheggiano la cosmologia, la cosmogonia e i grandi miti astronomici del passato. L’aspetto escatologico che, in Virgilio, è risolto a favore di una forma celebrativa dell’Impero, si concentra nell’oracolo di Anchise. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto cosmologico, si può notare subito che la bellezza dei versi nasconde, come del resto la materia impone, un intreccio inestricabile di elementi celesti e terrestri. Gli stessi fiumi scorrono contemporaneamente, sulla terra, in Cielo e negli Inferi. “Un altro Sole e nuove stelle” illuminano la pianura dei Campi Elisi. “Di là verso il mondo dei Superi corre, ricchissimo d’acque, in mezzo alla selva l’Eridano”. Già dai primi versi che descrivono il viaggio, “Ibant obscuri ola sub nocte per umbram..”, si ha la sensazione di un paesaggio oltremondano attraverso grandi distese di vuoto che evocano lo spazio siderale. Mano a mano che il viaggio procede e si compie il destino dell’anima “ciascuno…patisce i propri Mani, si moltiplicano gli interrogativi. Dove si trova il Tartaro? Perché l’Eridano, normalmente identificato con il fiume Po, fluisce ancora simbolo di abbondanza, nel regno dei morti? Dove sono i Campi Elisi? Quale influenza hanno i limiti geografici nella visione del Cosmo?

Dove si trovi l’abisso infernale ce lo dice lo stesso Virgilio nelle Georgiche, vv. 330-339.

“E questo polo è a noi sempre alto nel cielo mentre l’altro sotto i piedi (cioè agli antipodi), lo vedono il nero Stige e le ombre infernali. Al nostro Polo si svolge intorno lo stellato Dragone e le due Orse che rifuggono dal tuffarsi in mare (le Orse sono costellazioni circumpolari e, quindi, non scendono mai sotto l’orizzonte visibile alle latitudini del nostro emisfero). Nell’altro Polo è fama che tutto sia quiete e silenzio in profonda notte o che il fosco orrore si addensi di quell’ombra perpetua o che l’Aurora allontanandosi da noi là conduce la vezzosa alba del dì’. Che l’abisso infernale sia collocato nell’area del Polo Sud ha dei precedenti. Nella cultura babilonese il Cosmo è costituito da Cielo, Terra e Oceano d’acqua dolce, regno dei morti, che si estende al di sotto del tropico del Capricorno. Cratete di Mallo, matematico e mitografo alessandrino, commentando il viaggio di Odisseo agli Inferi, dice che l’eroe, provenendo dall’isola di Circe “deve aver fatto uso della parte di Oceano cha va dal Tropico invernale (del Capricorno) al Polo Sud”.

Le terre conosciute erano comprese entro i limiti geografici del tropico del Capricorno.

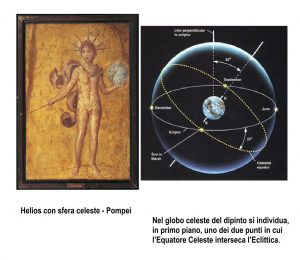

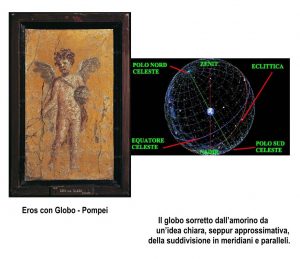

E’ interessante notare che Virgilio conosce la sfericità della Terra, sa che l’Equatore Celeste e l’Eclittica (percorso apparente del Sole nel corso dell’anno) sono due circoli inclinati l’uno rispettoso dell’altro, conosce la suddivisione della terra e della sfera celeste in meridiani e paralleli. Sa, infine, che quando il nostro Polo è immerso nella notte, nell’altro è giorno. Questo complesso di conoscenze, andato poi perduto nel Medioevo, era del resto così noto e sedimentato ai tempi di Virgilio da imporsi come elemento decorativo nelle ville pompeiane.

Ma perché l’Ade è proprio al Polo Sud?

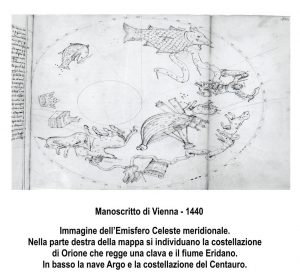

Un’analisi dell’immagine dell’emisfero celeste meridionale rappresentato nel 1440 da un autore anonimo e tratto da un Codice di Vienna può essere illuminante.

La mappa presenta uan vasta area del cielo priva di costellazioni, un buco profondo dove regna, incontrastata, un’ombra oscura che si estende dal 60mo parallelo meridionale fino al Polo Sud. Non è forse qui che Enea e la Sibilla “andavan oscuri in notte deserta per l’ombra e le case vuote di Dite e gli impalpabili regni..?”

Virgilio è poeta sottile oltre che erudito.

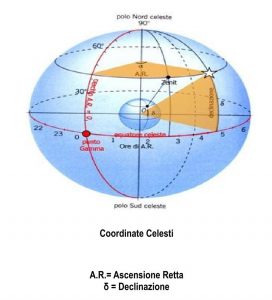

Oggi sappiamo che una stella si rende invisibile all’osservazione quando la declinazione, una delle due coordinate che ne caratterizza la posizione apparente sulla sfera celeste, è inferiore alla colatitudine, ciè a 90 gradi diminuiti della latitudine locale (90-9).

Dal Cairo, ad esempio, che ha una latitudine di circa 30 gradi N, il limite di visibilità è di 60 gradi S (90-30). Tutte le stelle con declinazione inferiore a -60 gradi (60 S) risultano invisibili. Nella prospettiva visuale dei paesi che si affacciavano sul Mediterraneo, per quanto meridionali fossero, il velo ingannevole dei sensi copriva un consistente numero di costellazioni che conquistarono un posto e un nome solo con i grandi viaggi nei Mari del Sud.

Grazie alla magia del ramo d’oro, Enea oltrepassa le porte dell’Elisio e si ritrova in una terra dove “..corre ricchissimo d’acque, in mezzo alla selva l’Eridano”.

Nel tempo l’Eridano è stato identificato con i fiumi terrestri più importanti, come il Nilo, il Gange, il Po. Strabone afferma, invece, che l’Eridano non è in nessun luogo della terra. Questo fiume è e resta in cielo.

Eridano è una vasta costellazione che si estende specialmente in declinazione, cioè in direzione Nord-Sud. Partendo dalla stella Rigel dell’Orione, quasi vicino all’Equatore Celeste, si spinge verso Sud, mantenendosi in parte più in basso dell’orizzonte meridionale delle regioni abitate ai tempi di Virgilio. La sorgente del fiume, che fluisce descrivendo anse, via via più strette, è la stella Cursa.

L’ultima curva verso Sud si trova in corrispondenza della stella Acamar ritenuta la fine di Eridano. In realtà l’ultima stella è la brillante e isolata Achernar che, per la precessione degli equinozi, non era nota anticamente perché troppo bassa anche per le punte meridionali della Libia e dell’Egitto. Acamar, dunque, più bassa di tutte le altre stelle sull’orizzonte meridionale, era ritenuta l’ultima stella nota in direzione Sud. Al di sotto di Acamar il vuoto osservativo.

L’Eridano con la sua ultima stella sospesa sull’abisso inconcepibile dell’Ade è il legame estremo tra il mondo dei vivi e dei morti.

Virgilio conosce perfettamente il moto della precessione degli Equinozi. Ha letto sicuramente Ipparco che nel 150 a.C. lo ha individuato e misurato.

Ce ne dà una prova chiarissima nella IV Egloga delle Bucoliche preannunciando l’era dei Pesci.

Il fenomeno della precessione, dovuto all’attrazione combinata del Sole e della Luna sull’Equatore terrestre, comporta una serie di fenomeni ad andamento ciclico. Non solo la Stella Polare è indicata in tempi lunghissimi da stelle appartenenti a costellazioni circumpolari diverse, ma anche il punto equinoziale di Primavera, uno dei punti di intersezione tra l’Eclittica e l’Equatore Celeste, slitta ciclicamente, in senso orario, da una costellazione zodiacale all’altra. In altri termini, all’Equinozio di Primavera il Sole sorge insieme a costellazioni via via diverse, ogni 2150 anni circa. Nella IV Egloga Virgilio preannuncia il passaggio dell’Equinozio di Primavera dall’Ariete ai Pesci.

Le costellazioni extrazodiacali, infine, per effetto dello stesso moto apparentemente (in realtà è la terra che oscilla) da Nord a Sud e da Est ad Ovest e poi, di nuovo, da Sud a Nord e da Ovest ad Est determinano una variazione a lungo termine dell’aspetto visibile del cielo notturno.

Mettendo a confronto i dati della scheda con l’immagine del manoscritto di Vienna si capisce perché la costellazione del Centauro è più bassa di Eridano. Nell’arco di 4000 anni il fiume arresta il suo corso e, scorrendo controcorrente, si allontana dall’Ade e torna a bagnare la terra. Il Centauro penetra sempre più profondamente nell’Ade.

Lontane dalla regione infernale del Tartaro le anime ancora legate alla ruota della reincarnazione attendono il loro tempo sulla Galassia. Lo stesso concetto è presente nel “Somnium Scipionis” di Cicerone. Ma Fetonte ha incendiato il cielo e la Galassia è ormai la traccia bruciata di un antico Sole che sorgeva all’Equinozio di Primavera, nella scia dorata della via Lattea. Sì “un altro Sole splende…”.

In un tempo lontanissimo, trasfigurato dal mito, l’arco della Galassia intersecava i punti equinoziali. Cielo e Terra erano in comunicazione. Gli dei potevano vivere tra gli uomini, come narra il mito della Vergine Astrea. Il tempo di attesa delle anime per tornare a vivere la vita degli uomini era breve. Quando la precessione separò il fiume galattico dal meridiano celeste passante per i punti equinoziali, le porte d’accesso alla terra si chiusero. Ma nulla è veramente perduto quando governa la legge inesorabile della Necessità.

Lentamente, anno dopo anno, la precessione porterà la Vergine all’Equinozio d’Autunno. la Via Lattea intersecherà i punti solstiziali dove il sole raggiunge il punto più alto e quello più basso del suo percorso apparente. La terra potrà aprire di nuovo al Cielo.

Virgilio non lo spera, lo sa.

“Ecco già la Vergine ritorna e i regni di Saturno”.

Non è Palingenesi, è Astronomia.

Raffaella Di Costanzo