Ma Giove fatto accorto, per le cose passate, della propria natura degli uomini, e che non può loro bastare, come agli altri animali, vivere ed essere liberi da ogni dolore e molestia del corpo; anzi, che bramando sempre e in qualunque stato l’impossibile, tanto più si travagliano con questo desiderio da sé medesimi, quanto meno sono afflitti dagli altri mali; deliberò valersi di nuove arti a conservare questo misero genere: le quali furono principalmente due. L’una mescere la loro vita di mali veri; l’altra implicarla in mille negozi e fatiche.

(Giacomo Leopardi, Storia del genere umano)

Il 14 marzo 2067, bicentenario del Capitale, tutti gli uomini e le donne della Terra si risvegliarono nei loro letti (ma anche su amache, tatami e pavimenti) con un corpo nuovo. Una stupefacente metamorfosi li aveva trasformati nello strumento o nel prodotto del proprio lavoro, secondo quella che divenne nota come la Legge di Luciani. Così – basti un esempio per settore economico – i contadini divennero pomodori, avocado e banane. I meccanici marmitte fumanti, pistoni e ammortizzatori.[1] I banchieri gruzzoli di banconote, pacchetti di azioni e bitcoin. I web manager algoritmi ipercinetici.[2] Il futurologo fisheriano Alan Luciani l’aveva previsto ben quarantanove anni prima nel suo libro Arbeitsapokalypse e al Graham Norton Show, ma nessuno, e si può ben capire, gli aveva creduto. Nonostante avesse propugnato la sua teoria con un’eloquenza e una convinzione commoventi, era stato deriso sia dal conduttore sia dai tabloid.[3] Tutti i Paesi precipitarono nell’anarchia perché i governanti, senza distinzione di forme di Stato, si risvegliarono con scarpe oblunghe, facce dipinte e nasi da clown. Tutti i sistemi economici perirono. Il primo a morire fu il capitalismo, dato che l’intera massa di trader e commercianti si era transustanziata in merce, la quale, senza più venditori, rimase ad ammuffire nei magazzini. Nemmeno i Paesi statalisti sopravvissero, con l’aggravante che i prodotti in cui mutarono gli esercenti erano di minore qualità. Daremo ora conto delle trasformazioni più curiose da un punto di vista storico-sociologico. Gli intellettuali – rinomati accademici o incompresi geni di provincia – si disincarnarono in fluttuanti idee, ora dense come cumulonembi ora vane come aria rarefatta: alcune migrarono verso le loro sedi iperuraniche, altre svanirono nell’atmosfera come spruzzi di deodorante, altre ancora ristagnarono come cappe di smog sulle città. Gli scrittori, ovviamente, si tramutarono in libri: ognuno nell’ultimo che stava scrivendo, pronto per la stampa o illeggibile che fosse. Si può immaginare che in genere ne furono contenti, dato che una delle loro maggiori aspirazioni era quella di essere identificati con la propria opera.[4] Caso particolare fu quello dei poeti, quelli veri, che si trasformarono in silenzi sacri e spaventosi, in cui era custodito l’enigma del mondo, e probabilmente, il senso ultimo di quanto era accaduto.[5]Gli insegnanti ebbero sorti diverse a seconda del loro temperamento. I gelidi esecutori divennero noiosi manuali scolastici e pedanti regolamenti finiti nel dimenticatoio. I buonisti palline di carta masticata, bigliettini e bottiglie flippate sui banchi. Gli appassionati, invece, fuochi, ora fatui, ora veri e propri roghi, quegli stessi fuochi che avevano cercato di accendere nelle testoline (e, nel migliore dei casi, nei cuoricini) dei loro alunni. Bruciarono fino a consumarsi e tutto finì lì.

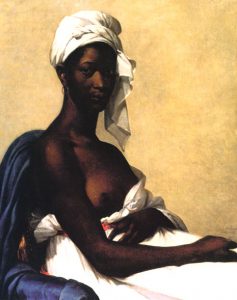

I religiosi scomparvero da un giorno all’altro. Tutti, senza eccezione: papi, vescovi, preti, rabbini e imam (svanirono in un lampo di luce accecante); monaci buddisti, taoisti e shintoisti, dalai lama e bramini (si dissolsero in un sonoro gong); santoni, sacerdoti neopagani e streghe wicca (si dileguarono in un refolo di vento).[6] Chi furono quindi i sopravvissuti? Per uno strano capriccio del destino, gli unici che, sfuggendo alla Legge di Luciani (senza che questi l’avesse previsto), si risvegliarono tali e quali a come si erano addormentati furono i disoccupati, i pensionati e, soprattutto, coloro che avevano fatto del proprio corpo uno strumento di lavoro. Schiavi, braccianti, muratori, operai, guardie del corpo, vigili del fuoco, poliziotti (tranne quelli cattivi, ridotti a bossoli e macchie di sangue sull’asfalto), atleti, massoterapisti, ballerine, performer, prostitute, assistenti sessuali e sex worker[7]. Furono loro, sopravvissuti a un novello diluvio, a ripopolare il mondo.

Ne sarebbe stato felice Marcuse.[8] E, probabilmente, anche Alan Luciani.

—–

[1] Per quanto riguarda il settore secondario merita una menzione il bizzarro caso dell’industria del bedding. Nel mattino del 14 marzo comparvero sui letti vuoti altri letti, supini, proni o adagiati sui lati, a seconda di come si erano addormentati i malcapitati.

[2] Ci riferiamo qui al quaternario.

[3] Il futurologo si era infine suicidato, dandosi stoicamente la morte tramite il suo strumento di lavoro, una proletaria Bic cristal blu, che si era infilato su per il naso fino a metà, prima di sbattere con forza la testa sulla sua scrivania, una proletaria Linnmon / Adils Ikea, conficcandosi la penna nella scissura interemisferica e perdendo i sensi per poi morire dissanguato.

[4] La prima era ovviamente quella di essere amati e celebrati dall’intera umanità, cosa impossibile di per sé, figuriamoci in uno scenario del genere.

[5] Non possiamo qui fare riferimento, per questioni di spazio, a tutte le categorie di artisti. Basti sapere che accadde più o meno a tutti la stessa cosa: a) i musicisti si trasformarono in strumenti musicali e canzoni; b) i pittori e gli scultori in dipinti e statue; c) gli attori, gli sceneggiatori e i registi in film; d) i disegnatori e gli animatori in fumetti, cartoon e anime; e) gli artisti concettuali, ovviamente, in riviste di enigmistica.

[6] C’è chi disse che quell’improvviso eclissarsi dimostrava senza dubbio alcuno la non esistenza di favole metafisiche. Secondo altri, invece, era indizio sicuro dell’ascesa a una realtà superiore o addirittura di una vera e propria deificazione.

[7] Non le pornostar né i content creator di Only Fans, che si tramutarono in video hot presto dispersi nella rete. Cfr. nota 5 punto c.

[8] Vd. H. Marcuse, Eros e civilità, Einaudi, 1964 (ed. originale 1955).

Michele Ghiotti